Применение метода дерево целей

Основным методом в построении структур целей и функций является метод «дерева целей». «Дерево целей» — вид структуры целей. Термин был введен У.Черчменом, который предложил метод дерева целей в связи с проблемами принятия решений в промышленности. Термин «дерево» подразумевает формирование иерархической структуры, получаемой путем расчленения общей цели на подцели, а их – на более детальные составляющие, для наименования которых в конкретных приложениях используют разные названия: направления, проблемы, программы, задачи, а начиная с некоторого уровня – функции. Такая процедура получила в последующем название структуризации цели. Метод «дерево целей» ориентирован на получения полной и относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т.е. такой структуры, которая на протяжении какого-то периода времени мало изменялась бы при неизбежных изменениях, происходящих в любой развивающейся системе. «Дерево» состоит из целей нескольких уровней: генеральная цель, цели 1-го уровня (главные), цели 2-го уровня, цели 3-го уровня и так до необходимого уровня декомпозиции. Достижение генеральной цели предполагает реализацию главных целей, а реализация каждой из главных целей – достижение соответственно своих конкретных целей 2-го уровня и т.д. Под определением «дерево» целей будем понимать следующее. «Дерево целей» – это граф, т.е. схема, показывающая деление общих целей на подцели до необходимого уровня декомпозиции и выражающая соподчинение и взаимосвязи элементов. «Дерево целей» представляет собой структурированную по иерархическому принципу совокупность генеральной цели и ее подчиненных подцелей 1-го, 2-го и последующих уровней — «вершины» цели, соединенных между собой связями — ребрами, ветвями «дерева» целей (см. рис.1.3).[6, стр. 150]

- декомпозиция каждой цели на подцели на том или ином иерархическом уровне проводится по одному избранному классификационному признаку;

- каждая цель расчленяется не менее чем на две цели;

- каждая цель должна быть субординационная к другим;

- любая цель каждого иерархического уровня должна относиться только к отдельному элементу (подсистеме), т.е. должна быть адресной;

- для каждой цели на любом уровне иерархии должно быть предусмотрено ресурсное обеспечение;

- количество целей на каждом уровне декомпозиции должно быть достаточным для достижения вышележащей цели;

- «дерево» целей не должно содержать изолированных вершин, т.е. не должно быть целей, не связанных с другими целями;

- декомпозиция целей проводится до того иерархического уровня, который позволяет определить ответственного исполнителя и состав мероприятий по достижения вышестоящей цели и, в конечном итоге, главной цели (особенно для систем управления); [14, стр. 51-54]

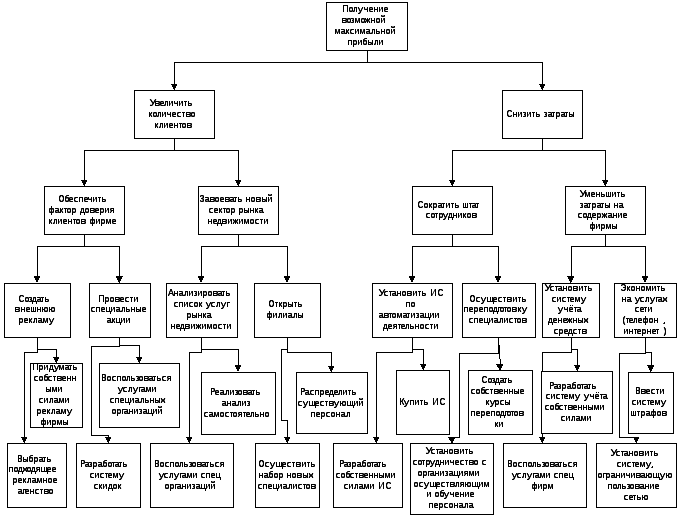

Применим данный метод к информационно — риэлтерской службе Экспресс-Недвижимость (см .рис. 1.4) В результате применения данного метода к конкретной риэлтерской фирме, сформировались цели, реализация которых необходима для достижения желаемого результата, т.е. получение максимальной прибыли. Определилась система зависимостей и роль каждой цели в процессе достижения генеральной цели, произошло разграничение подцелей по степени важности в данных условиях осуществления риэлтерской деятельности

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

5.2. Правила структуризации и формулирования целей,

Построение «дерева» целей осуществляется на основе логической дедукции с использованием интуитивного подхода. При этом следует выполнять определенные правила, в частности:

- декомпозиция каждой цели на подцели на том или ином иерархическом уровне проводится по одному избранному классификационному признаку;

- каждая цель расчленяется не менее чем на две цели;

- каждая цель должна быть субординационна к другим;

- любая цель каждого иерархического уровня должна относиться только к отдельному относительно обособленному элементу (например, подсистеме, субподсистеме, подразделению — — отделу, бюро, группе, рабочему месту) СУ, т.е. каждая цель должна быть адресной;

- для каждой цели на любом иерархическом уровне должно быть предусмотрено ресурсное обеспечение;

- количество целей на каждом уровне декомпозиции должно быть необходимо достаточным для достижения вышележащей цели, т.е. должна быть обеспечена полнота редукции цели;

- «дерево» целей не должно содержать изолированных вершин, т.е. не должно быть целей, не связанных с другими целями;

- декомпозиция целей проводится до того иерархического уровня, который позволяет определить ответственного исполнителя и состав мероприятий по достижению вышестоящей цели и в конечном итоге главной цели;

- при наличии на иерархическом уровне структуризации более трех-четырех целей следует предусматривать построение «дерева» целей циклического вида.

Крайне важно при этом правильно формулировать цели каждого уровня, удовлетворив такие требования, как конкретность, достижимость, измеримость, гибкость (возможность изменения приоритетов, корректировки целей с течением времени и месту использования), согласованность и непротиворечивость.

Формулировка целей СУ должна, как правило:

- начинаться с глагола в повелительном наклонении в неопределенной форме, определять и раскрывать сущность необходимости реализации конкретного действия, (например, увеличить, разработать и т.п.);

- определять желаемый конечный результат в количественном и качественном выражениях и обеспечивать возможность измерения количественных показателей, что необходимо для контроля достижения цели («уменьшить затраты на управленческий персонал на 10% от запланированных к 1 января 200 . г.»);

- указывать на источники и объемы выделяемых ресурсов (например, «за счет внутренних резервов», «из инновационного фонда на реализацию мероприятия выделить 150 тыс. руб.» и т.п.);

- целесообразно раскрывать то, что необходимо выполнить. Все цели следует документировать и доводить до всех исполнителей. Примеры формулирования целей:

- уменьшить в текущем году, по сравнению с предшествующим годом, за счет повышения производительности труда затраты на управленческий персонал на 10%;

- обеспечить маркетинговой службе в текущем году рост продаж продукции предприятия (за счет активизации работы) на 30%.

Существенное значение имеют использующиеся при построении «дерева» целей классификационные признаки декомпозиции:

- Параметрический (понятийный, аспектный) — этому признаку главная цель четко разбивается на ряд параметрических или понятийных, аспектных признаков (например, цель «повысить уровень качества труда управленческого персонала СУ . » можно расчленить на подцели — «повысить уровень исполнительности управленческого персонала», «повысить уровень профессионализма управленческого персонала», «уменьшить число опозданий на работу»);

- Объектный — состав подцелей на одном из уровней следует комплектовать по отдельным видам деятельности (например, по управлению качеством, выполнению плана поставок и контрактов и т.д., по видам продукции, услугам и т.п.);

- Технологический — по этому признаку цель разбивается на отдельные стадии, этапы, работы (например по общим функциям управления или стадиям жизненного цикла изделий);

- Временной — это признак служит для расчленения цели на подцели, используя временные промежутки времени (например, годы, полугодия, кварталы, месяцы).

- определение генеральной цели СУ;

- составление банка целей, обеспечивающих достижение генеральной цели;

- оценка каждой цели банка и их отбор для построения «дерева» (на основе, например, экспертных оценок);

- определение входимости целей одна в другую (например, с использованием матриц входимости);

- построение исходного «дерева» целей;

- определение коэффициентов относительной важности и взаимной полезности целей;

- построение окончательного варианта «дерева» целей (для каждого из уровней).

- для проверок правильности формирования, формулирования и последовательных оценок на соответствие предъявляемым к целям требованиям (конкретности, достижимость, измеримости, и др.) в действующих СУ, что позволяет провести их корректировку; оценку целей на соответствие требованиям можно проводить с использованием матрицы, где следует отражать характеристики цели по определенным градациям (например: приоритетна — не приоритетна, легкодостижима — труднодостижима, низкозатратна — высокозатратна, персонал заинтересован — персонал не заинтересован, малотрудоемка — трудоемка, значима — не значима, ориентирована на высокие технологии — ориентирована на низкие технологии, требует изменения ОСУ — не требует изменения ОСУ);

- для постановки и формулирования целей во вновь создаваемых СУ;

- для постановки формулирования целей исследования СУ.

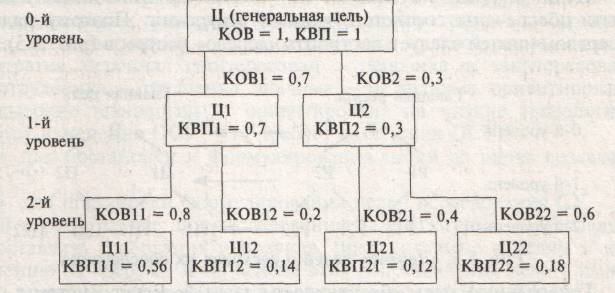

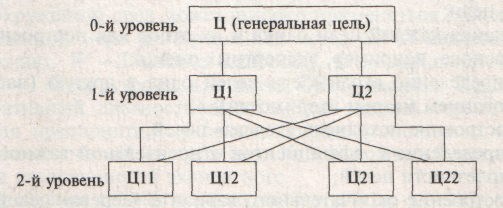

Примеры простого — нециклического и циклического «дерева» целей приведены на рис. 5.3 и 5.4.

Рис. 5.3. «Дерево» целей простое (нециклическое)

В данном случае «дерево» с равномерным числом ветвей (в каждом случае везде по две цели) имеет три иерархических уровня: вершина Ц является целью высшего 0-го уровня (главной целью); Ц1, Ц2 — это цели первого уровня (промежуточные цели); ЦП, Ц12, Ц21, Ц22 — цели второго уровня (низшего уровня). Глубина декомпозиции целей может быть иной, т.е. иметь большее количество иерархических уровней, а также содержать неравномерное (разное) количество ветвей.

Рис. 5.4. «Дерево» целей (циклическое)

Цели в каждом «дереве» характеризуются двумя такими параметрами.

1. Коэффициент относительной важности, причем сумма всех КОВ на одном уровне декомпозиции целей равна 1 , т.е.

2. Коэффициент взаимной полезности, который определяется по формуле

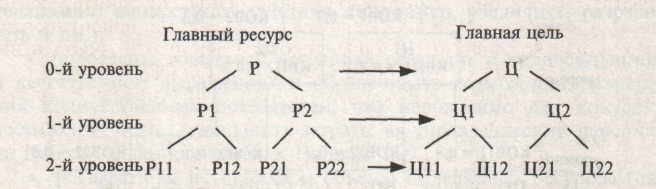

Цели «дерева» на каждом из уровней декомпозиции должны быть обеспечены соответствующими ресурсами. Поэтому рядом с «деревом» целей следует построить «дерево» ресурсов (рис. 5.5).

Рис. 5.5. «Дерево» целей и ресурсов их обеспечения

Генеральную цель обеспечивает главный ресурс системы, цели первого уровня — ресурсы первого уровня, цели второго уровня — ресурсы второго уровня и т. д.

«Дерево» целей и «дерево» ресурсов — эффективный инструмент программно-целевого планирования.

5.3. ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ «ДЕРЕВА» ЦЕЛЕЙ

Порядок построения «дерева» целей СУ может быть следующим:

Приведенный порядок построении «дерева» является примерным, так как в каждом случае необходимо проявлять творческий подход.

Рассмотренный метод может использоваться на различных стадиях исследования. При этом его применение возможно в следующих случаях:

В первом случае при исследовании целеполагания в СУ следует сопоставлять требования и правила, предъявляемые к целям и построению их «дерева» и на основе этих сопоставлений делать выводы и проводить соответствующее совершенствование системы.

Во втором и третьем случаях все требования и правила нужно применять на практике корректно, правильно сформировать и сформулировать цели.

Источник