Занятие 15: Анатомия стебля древесных цветковых растений.

1. Первичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

2. Вторичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

3. Строение стебля зрелого древесного цветкового растения. (81- 88; 143 — 146)

1. Первичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

Сплошное (непучковое) строение стебля характерно для всех древесных растений. В этом случае проводящие ткани располагаются в виде непрерывных достаточно широких колец. При этом кольцо флоэмы уже, поскольку флоэма состоит в основном из живых клеток, а с течением времени периферийные клетки флоэмы сдавливаются и отмирают. Кольцо ксилемы гораздо шире, оно располагается к центру от флоэмы и в нём сохраняются как первичные, так и вторичные ткани.

Из основных меристем, которые располагаются как к центру, так и к периферии от прокамбия формируются основные ткани: сердцевина и кора. Протодерма дифференцируется в эпидерму.

При первичном строении стебля древесных цветковых растений хорошо различимы 3 анатомо-топографические зоны: покровы, первичная кора, стель.

Покровы представлены однослойной эпидермой

Первичная кора состоит из нескольких рядов клеток, клетки, примыкающие к эпидерме – хлоренхима, а глубже расположены клетки запасающей паренхимы.

Стель начинается флоэмой, причём первичная флоэма неоднородна, в ней выделяют протофлоэму и метафлоэму. Первой начинает дифференцироваться протофлоэма, но мере дальнейшего развития метафлоэмы протофлоэма оттесняется к периферии стебля.

В составе флоэмы всегда наблюдаются лубяные волокна и паренхимные клетки. Однако в первичной флоэме в отличие от первичной ксилемы нет сердцевинных лучей. Основу флоэмы составляют ситовидные трубки, а между ними располагаются небольшими группами лубяные волокна и клетки запасающей паренхимы. Глубже флоэмы располагается камбий, а ещё глубже располагаются клетки запасающей паренхимы.

Первичная ксилема также подразделяется на протоксилему и метаксилему. Метаксилема имеет более широкопросветные сосуды и функционально более активна. Наряду с сосудами в состав ксилемы входят древесинные волокна и клетки основной паренхимы. Основная паренхима древесных цветковых растений бывает двух типов:

- сердцевинные лучи – радиальные тяжи, по которым осуществляется транспорт органических веществ в сердцевину (ближний транспорт)

- древесинная паренхима – небольшие скопления (3-5) клеток между сосудами ксилемы

В самом центре стеля находится сердцевина, она состоит из живых запасающих клеток.

Т.о., сплошное строение стебля древесных цветковых растений формируется за счёт прокамбия, который закладывается в виде непрерывного кольца, при этом первичная флоэма и первичная ксилема имеют сплошное (непучковое) строение.

2. Вторичное сплошное строение стебля древесных цветковых растений.

У древесных цветковых растений очень рано начинает закладываться камбий и формируется вторичное строение стебля. Фактически закладка камбия происходит на первом году жизни, через 1-1,5 месяца от момента начала формирования проростков. В ходе развития вторичного строения часть первичных тканей сохраняется наряду со вторичными (первичная ксилема, сердцевина), другие же первичные ткани (первичная флоэма, первичная кора, эпидерма) разрушаются. Самой первой (уже в конце первого вегетационного периода) разрушается эпидерма, а в начале осени происходит закладка перидермы. Первичная флоэма и кора функционируют ещё 2-4 года, а затем постепенно сдавливаются растущей вторичной ксилемой и отмирают.

За счёт деятельности камбия формируются и вторичные сердцевинные лучи в составе ксилемы. В отличие от первичных сердцевинных лучей, которые сформировались за счёт деятельности прокамбия, вторичные сердцевинные лучи не имеют связи с сердцевиной (луч и сердцевина разделены первичной ксилемой).

По мере деятельности камбия более старые участки вторичной ксилемы отодвигаются от камбия всё дальше, а непосредственно к камбию примыкают молодые участки вторичной ксилемы. Во вторичной флоэме наблюдается аналогичное явление: ближе к камбию располагаются самые молодые участки вторичной флоэмы, а более старые участки отодвигаются к периферии, постепенно сдавливаются и отмирают. Поэтому во вторичной флоэме остаются только элементы, образованные в последние 4-5 лет.

Особенностью многих древесных цветковых растений (яблоня культурная и дикая, липа) является то, что живые и мёртвые элементы вторичной флоэмы хорошо различимы. Участки лубяной паренхимы, включающие в себя ситовидные трубки, получили название мягкого луба. А совокупность лубяных волокон получила название твёрдого луба. Сердцевинные лучи во флоэме не выражены так чётко, как в ксилеме. Кнаружи от флоэмы сохраняются остатки первичной коры (в течение 7-8 лет жизни побега).

Источник

Анатомическое строение стебля травянистых растений

В стебле обычно выделяют 3 анатомо-топографические зоны: покровную, первичной коры и центрального, или осевого, цилиндра.

Стебель травянистых растений снаружи покрыт эпидермисом, под которым залегает первичная кора, состоящая либо только их паренхимы, либо из паренхимы и механической ткани (у однодольных – склеренхимы, у двудольных – колленхимы). Наружные слои паренхимных клеток часто зелёные, способны к фотосинтезу. Внутренний слой первичной коры дифференцируется в крахмалоносное влагалище, или эндодерму. Стенки клеток крахмалоносного влагалища часто неравномерно утолщены, пропитаны суберином и лигнином (на срезах видны как пояски Каспари).

Внутреннюю часть стебля занимает центральный цилиндр, состоящий из проводящих, механических и запасающих тканей. Периферическую часть центрального цилиндра, отделяющую проводящие пучки от первичной коры, называют перициклом. Он представлен либо паренхимой, либо склеренхимой (иногда перицикл отсутствует).

У травянистых двудольных растений проводящие пучки расположены кольцом вокруг сердцевины. При этом центральный цилиндр может иметь пучковое или непучковое строение. Проводящие пучки открытые (есть камбий), коллатеральные или биколлатеральные. Между ними находятся широкие или узкие сердцевинные лучи из паренхимы. Механические ткани обычно занимают периферическое положение, при этом колленхима входит в состав первичной коры, а склеренхима – в состав перицикла (склеренхима может отсутствовать).

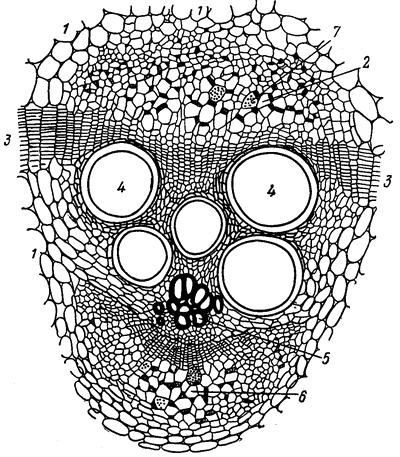

Поперечный срез стебля кукурузы

В стебле кукурузы почти не развита первичная кора. Под эпидермисом расположено тонкое кольцо клеток склеренхимы из толстостенных одревесневших плотно прилегающих друг к другу клеток. Часть проводящих пучков примыкает к склеренхиме, другие расположены среди паренхимных клеток центрального цилиндра.

О собенностью проводящих пучков кукурузы (как и других злаков) является правильное чередование ситовидных трубок и клеток-спутниц во флоэме и немногочисленные сосуды ксилемы (рис. 63).

Рис. 63. Поперечный разрез стебля кукурузы (Zea mays L.) (по Л.И. Абрамовой и Н.А. Березиной, 1990):

2 – склерифицированная паренхима,

роводящие пучки закрытые, коллатеральные. Флоэма имеет вид сети, имеющей крупные ячейки (клетки ситовидных трубок) и мелкие узлы (прямоугольные клетки-спутницы с зернистым содержимым). Ксилема представлена 3-5 сосудами, между которыми находятся одревесневшие клетки механической ткани. При развитии пучка некоторые внутренние элементы ксилемы разрушаются, и образуется воздухоносная полость.

Проводящие пучки окружены обкладкой из механической ткани (склеренхимы) (рис. 64).

Рис. 64. Коллатеральный закрытый проводящий пучок кукурузы

(Zea mays L.) (по В.Г. Хржановскому и др., 1963):

7, 8 – спирально-кольчатый и кольчатый сосуды,

Поперечный срез стебля тыквы

На поперечном срезе стебля тыквы видна покровная ткань – эпидермис из плотно сомкнутых клеток, покрытых слоем кутикулы. Местами на эпидермисе заметны многоклеточные волоски (рис. 65).

Под эпидермисом находятся участки механической ткани – уголковой колленхимы, для которой характерно утолщение стенок в местах соединения нескольких клеток, при этом смежные стенки двух соседних клеток остаются тонкими.

Между отдельными участками колленхимы и внутрь от колленхимы расположены клетки паренхимы, округлые в очертании, часто с хлоропластами. Внутренний слой паренхимы представляет собой эндодерму – крахмалоносное влагалище. Колленхима и паренхима с эндодермой вместе составляют первичную кору стебля, окружающую центральный проводящий цилиндр.

Внутрь от эндодермы расположено узкое кольцо плотно сомкнутых одревесневших многоугольных клеток склеренхимы (волокон) и несколько слоёв паренхимных клеток. Вместе склеренхима и паренхима составляют наружную часть центрального цилиндра – перицикл.

В центральной части среза находится пятилучевая воздушная полость, образовавшаяся в результате разрушения паренхимных клеток. Между лучами полости и снаружи от них среди клеток паренхимы расположены проводящие пучки – 5 больших и 5 маленьких.

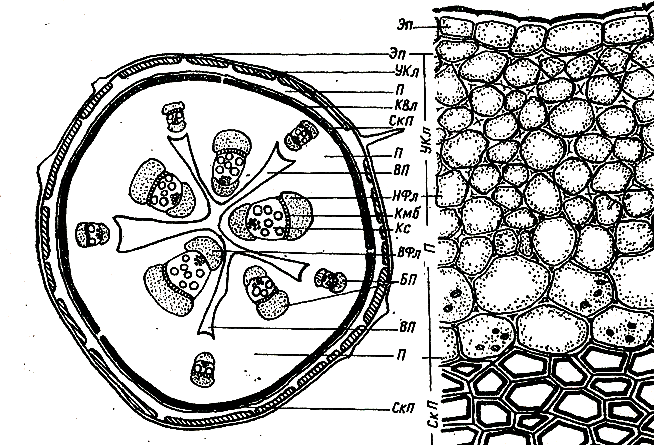

Рис. 65. Анатомическое строение стебля тыквы (Cucurbita pepo L.) (по В.Н. Вехову и др., 1980):

1 – схема строения поперечного среза; 2 – строение наружной части стебля

ЭП – эпидермис; УКл – уголковая колленхима; П – паренхима; КВл — крахмалоносное влагалище; СкП – склеренхима перицикла; ВП – воздушная полость; НФл – наружная флоэма; Кмб – камбий; Кс – ксилема; ВФл – внутренняя флоэма; БП – биколлатеральные пучки

учки построены по одному плану, но лучше детально рассматривать крупный пучок (рис. 66). В центре каждого пучка расположена ксилема (обычно на срезах обработанных флороглюцином и соляной кислотой – красного цвета, т.е. ее клетки одревесневшие, содержат лигнин). В ней видны крупные отверстия с толстыми стенками – сосуды и мелкие клетки механической ткани. С внешней и внутренней стороны к ксилеме прилегает флоэма (т.е. пучки биколлатеральные). Флоэма состоит из крупных округло-многоугольных клеток ситовидных трубок (иногда заметны ситовидные пластинки), мелких клеток-спутниц и немногочисленных клеток паренхимы. Камбий, расположенный между ксилемой и наружной флоэмой, заметен только при большом увеличении микроскопа. Он представляет собой слой тонкостенных клеток, способных к делению. Вновь образованные клетки со временем дифференцируются в ксилему (внутрь от камбия) или флоэму (наружу от камбия).

У однодольных травянистых растений проводящие пучки расположены диффузно, они закрытые, коллатеральные или концентрические. Из механических тканей обычна склеренхима, вторичного утолщения стебля, как правило, нет.

Рис. 66. Биколлатеральный открытый проводящий пучок тыквы (Cucurbita pepo L.) (по В.Г. Хржановскому и др., 1963):

Источник