Аномалии развития органов дыхания

Пороки и аномалии развития возникают из-за нарушений строения органов во время внутриутробного развития и проявляются изменениями формы, размеров, структуры и локализации.

Чаще всего пороки и аномалии развития диагностируются в детском возрасте, реже — у взрослых, в виде хронического воспалительного заболевания с развитием дыхательной недостаточностью.

Наиболее часто встречаются:

- аномалии строения бронхиального дерева;

- отсутствие органа или его части, изменение размеров;

- аномалии и пороки развития стенок трахеи и бронхов (трахеобронхомаляция, синдром Вильямса-Кемпбелла, бронхиолоэктатическая эмфизема Лешке, врожденная лобарная эмфизема, трахео-пищеводные и бронхо-пищеводные свищи, стенозы трахеи и бронхов);

- кисты и секвестры легких;

- различные дефекты кровеносных сосудов

Заподозрить заболевание можно при следующих признаках:

- Выявление изменений при проведении рентгенологических исследований

- Частые гнойные бронхиты, пневмонии, начиная с детского возраста

- Длительный кашель, одышка

- Изменение формы грудной клетки

- Сочетание с аномалиями и пороками развития других органов

- Наличие подобных заболеваний в семье

При обнаружении одного или нескольких таких признаков, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист оценит ситуацию и назначит дообследование.

Диагноз аномалии развития органов дыхания устанавливается по совокупности клинической картины и результатов лабораторно-инструментальных исследований: мультиспиральная компьютерная томография, ангиопульмонография, бронхография с использованием водорастворимого контрастного вещества, аортография, эзофагоскопия, трахеобронхоскопия. А так же современных методов функциональной диагностики, клинической иммунологии и генетики, бактериологии и патологической морфологии.

Наряду с проведением диагностических мероприятий больным часто необходимо проведение противовоспалительного, бронхосанационного и симптоматического лечения. Больные с врожденными пороками бронхолегочной системы часто подлежат хирургическому лечению.

В Московском клиническом научно-практическом центре им. А.С. Логинова лечение аномалий развития органов дыхания осуществляется совместными усилиями врачей пульмонологов, эндоскопистов, торакальных хирургов, анестезиологов, генетиков. Не откладывайте свой визит к специалистам нашего Центра. Это поможет своевременно диагностировать заболевание и правильно выбрать тактику лечения. Врачи ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ всегда готовы Вам помочь.

Источник

Трахеальный бронх

Трахеальный бронх – это врождённая аномалия строения трахеобронхиального дерева, при которой добавочный, долевой или сегментарный бронх отходит от трахеи выше места её бифуркации или главного бронха. Протекает бессимптомно или по типу хронического, часто рецидивирующего воспалительного процесса в лёгком, проявляющегося эпизодами кашля с гнойной мокротой, болями в груди, лихорадкой, кровохарканьем. Диагностируется с помощью бронхоскопии, бронхографии, КТ, МРТ, рентгенографии грудной клетки. При нарушениях вентиляционной и дренажной функций аномального бронха выполняется хирургическая коррекция порока.

МКБ-10

Общие сведения

Трахеальный бронх относится к редким порокам развития дыхательной системы. Частота выявляемости составляет 0,1-5% от всех бронхоскопий, бронхографий и КТ-исследований органов грудной полости. Мужчины страдают чаще женщин. Аномалия образуется преимущественно в правой части трахеи, левостороннее расположение выявляется очень редко. Устье патологического бронха располагается на 2-6 см выше бифуркации. Длина органа составляет от 6 до 20 мм, диаметр – от 5 до 10 мм. Патология может сочетаться с артериовенозными мальформациями лёгкого, другими пороками развития бронхолёгочной, гастроинтестинальной, костно-мышечной и кардиоваскулярной систем. Часто обнаруживается у пациентов с синдромом Дауна.

Причины

Этиология порока развития до конца не установлена. Аномалии ветвления трахеобронхиального дерева являются результатом нарушения эмбриогенеза, формируются на 6-8 неделе беременности при определённых неблагоприятных обстоятельствах. Выделяют следующие тератогенные факторы, провоцирующие возникновение врождённых пороков респираторного тракта:

- Внешние (экзогенные). Аномалии органов и систем формируются под влиянием физических, химических и биологических причин. Самое опасное физическое воздействие на развивающийся эмбрион оказывает ионизирующее излучение. Наиболее частыми химическими факторами дизэмбриогенеза являются употребление алкоголя, табакокурение, применение ряда медикаментов. К биологическим тератогенам относятся токсины некоторых бактерий, вирусов и простейших.

- Внутренние (эндогенные). К нарушению эмбриогенеза часто приводят генетические поломки, нарушения гормонального статуса, эндокринная патология и гестозы у беременных. Нередко предпосылкой к формированию врождённых пороков является возраст одного или обоих родителей более 35 лет.

Патогенез

Механизм возникновения аномалии полностью не изучен. Известно, что аберрантные отростки трахеи формируются у эмбрионов в течение 1-2 месяца беременности. Затем они предположительно регрессируют. Не подвергшийся обратному развитию трахеальный отросток трансформируется в аномальный бронх. Впоследствии из-за дефектов архитектоники нарушаются его вентиляционная и дренажная функции. Развивается хронический воспалительный процесс соответствующего участка лёгочной ткани, формируются бронхоэктазы. Трахеальный бронх по своему строению соответствует обычным бронхам соответствующего калибра. В отличие от других аномальных образований крупных воздухоносных путей его стенка содержит хрящевые кольца.

Классификация

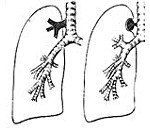

Многие авторы научных статей из сферы пульмонологии в своей классификации выделяют транспозицию или сепарацию верхнедолевых бронхов, а также наличие сверхкомплектного органа. Патологическое ответвление трахеи может заканчиваться слепо, аэрировать дополнительную долю, участок верхней доли, добавочное лёгкое или сообщаться с кистозно изменённой лёгочной паренхимой. В соответствии с самой простой и популярной классификацией, имеющей клиническое значение, трахеальный бронх бывает:

- Смещённым (дислоцированным). Строение легких не нарушено, верхняя доля вентилируется не более чем тремя сегментарными бронхами.

- Добавочным (сверхкомплектным). Присутствует дополнительный бронх, сообщающийся с добавочной долей, лёгким или кистозной полостью.

Симптомы трахеального бронха

В большинстве случаев клинические признаки данной врождённой аномалии отсутствуют. Трахеальный добавочный или смещённый бронх выявляется случайно при обследовании или оперативном вмешательстве по другому поводу. У некоторых пациентов нарушение аэрации приводит к возникновению воспалительного или нагноительного процесса в вентилируемой патологическим бронхом зоне лёгкого. Первые симптомы болезни обычно появляются во взрослом возрасте. Больного беспокоят повторяющиеся эпизоды кашля с жёлто-зелёной мокротой, субфебрильной или фебрильной лихорадкой, болями в соответствующей половине грудной клетки.

Иногда процесс принимает затяжное течение, кашель с мокротой, одышка при физической нагрузке, болевой синдром наблюдаются на протяжении длительного времени. Присутствуют симптомы общей интоксикации. Пациент предъявляет жалобы на повышение температуры тела до субфебрильных значений, снижение аппетита и постепенное похудание, повышенную утомляемость, слабость. При продолжительном хроническом течении воспалительного процесса утолщаются концевые фаланги пальцев рук по типу барабанных палочек, ногти приобретают вид часовых стёкол. У ряда больных возникает и рецидивирует кровохарканье.

Осложнения

Неспособный к полноценной вентиляции трахеальный бронх может провоцировать возникновение пневмоний, способствовать развитию туберкулёзного или онкологического процесса в соответствующем участке лёгкого. Сочетание данной аномалии строения респираторного тракта с сосудистыми мальформациями приводит к кровохарканью, рецидивирующим, иногда массивным лёгочным кровотечениям. Во время лоб- или пульмонэктомии такой бронх часто принимают за сосуд и не подвергают необходимой обработке. Из-за этого недиагностированная патология становится причиной послеоперационного осложнения – образуется трахеальный свищ.

Диагностика

Пациенты с подозрением на трахеальный бронх обследуются у пульмонолога, при необходимости консультируются торакальным хирургом, фтизиатром, онкологом. Осмотр помогает выявить признаки хронически текущего воспалительного поражения органов дыхания – цианоз губ, дистальную гипертрофическую остеоартропатию. При перкуссии определяется укорочение лёгочного звука в проекции пораженного участка, там же выслушиваются сухие и влажные хрипы. Окончательный диагноз выставляется на основании:

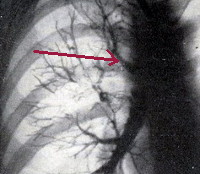

- Бронхологического исследования. Выполняется фибробронхоскопия и бронхография. Бронхоскопия позволяет обнаружить неправильно расположенное (выше карины) устье бронха. С помощью бронхографии уточняется вариант аномального органа (сверхкомплектный или дистопический), определяются его диаметр и длина, оценивается проходимость, изучается архитектоника трахеобронхиального дерева.

- Лучевые методы. Заподозрить трахеальный бронх на рентгенограмме лёгких можно при наличии длительно существующей локальной инфильтрации или рецидивирующей в одной и той же зоне лёгкого пневмонии. КТ и МРТ легких выявляют аномальный вариант ветвления трахеи, обнаруживают патологические изменения сообщающейся с бронхом лёгочной ткани и бронхоэктазии.

Для диагностики часто сопутствующих данной патологии сосудистых мальформаций применяется ангиопульмонография. При подозрении на туберкулёз неполноценно вентилируемого участка лёгкого выполняется исследование мокроты – простая бактериоскопия, посевы на питательные среды, определение ДНК микобактерий с помощью методов экспресс-диагностики.

Лечение трахеального бронха

Бессимптомное существование аномалии свидетельствует о нормальной вентиляционной функции бронха, лечение в данной ситуации не назначается. Если трахеальный сверхкомплектный бронх является причиной хронического воспаления, нагноительного процесса добавочной доли или лёгкого, выполняется оперативное удаление поражённого участка вместе с аэрирующим его бронхом. Другими показаниями к резекции доли, сегмента либо лёгкого являются рецидивирующее кровохарканье и (или) лёгочное кровотечение, бронхоэктазы, неопластический процесс. В последние годы хирургические вмешательства всё чаще выполняются с помощью малоинвазивной видеоторакоскопии.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от состояния вентилируемой лёгочной паренхимы. Своевременная хирургическая резекция участка кистозной гипоплазии, бронхоэктазов или зоны хронического воспаления приводит к полному выздоровлению. Злокачественное новообразование может рецидивировать в другой части лёгкого или противоположном органе. Сопутствующие сосудистые аномалии часто одновременно присутствуют в нескольких сегментах, долях или обоих лёгких, поэтому, несмотря на оперативное вмешательство, лёгочные кровотечения иногда могут повторяться.

Первичная профилактика аномального ветвления трахеи не разработана. Здоровый образ жизни беременной женщины существенно снижает риск формирования любых пороков развития у плода. Будущей матери рекомендуется отказаться от употребления алкоголя, табака и других токсичных веществ, избегать контакта с инфекционными больными, принимать медикаменты строго по назначению врача. Пациент с диагностированной патологией нуждается в регулярных медицинских осмотрах, ежегодном рентгенологическом исследовании органов грудной клетки.

1. Добавочный трахеальный бронх/ Аверьянов А.В., Кемеж Ю.В.// Русский электронный журнал радиологии. — 2013 — Т.3, №3.

3. Аномалия развития — сверхкомплектный бронх/ Колпинский Г.И., Бурдин С.Н., Шкарабуров А.С., Попова О.П., Ракунова Н.В.// Бюллетень сибирской медицины. — 2012 — №5.

Источник