26. Основные ткани — ассимиляционная, запасающая, водо- и газонакапливающая: функции, особенности строения, топография в органах, диагностические признаки.

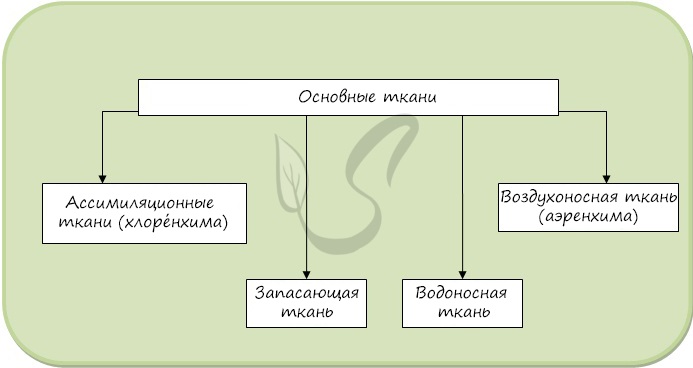

Основная ткань, или паренхима, называется выполняющей, т. к. составляет основу органов и заполняет пространство между другими тканями. Это живая ткань, сохраняющая меристематическую активность. В зависимости от структуры клеток, функций и расположения в органах паренхима подразделяется на ассимиляционную, запасающую, воздухо- и водонакапливающую.

А с с и м и л я ц и о н н а я п а р е н х и м а, или х л о р е н х и м а, отличается наличием хлоропластов. Основная ее функция — фотосинтез. В зависимости от формы, строения и характера расположения клеток различают три вида хлоренхимы — столбчатую, губчатую и складчатую.

Столбчатая ,или палисадная, паренхима состоит из вытянутых, расположенных перпендикулярно к поверхности листа клеток с большим количеством хлоропластов, обеспечивающих интенсивный фотосинтез.

Губчатая, или рыхлая, паренхима состоит из округлых, овальных или лопастных клеток и системы межклетников. Хлоропластов меньше, чем в столбчатой паренхиме, в связи с чем фотосинтез менее активен. Обеспечивает транспорт и накопление веществ.

Складчатая паренхима составляет мезофилл игловидных листьев хвойных и некоторых цветковых. Ее клетки имеют внутренние складки оболочек, вдоль которых лежат хлоропласты. Это увеличивает ассимилирующую поверхность при незначительной площади мезофилла.

З а п а с а ю щ а я п а р е н х и м а содержит зерна алейрона, крахмала или капельки жирного масла. Она находится в коре, древесине, сердцевине вегетативных органов, в семенах составляет эндосперм, перисперм или заполняет семядоли, хорошо развита в подземных органах — корневищах, клубнях, корнеплодах, корнеклубнях и др.

В о д о н а к а п л и в а ю щ а я п а р е н х и м а вбирает и удерживает воду. Она характерна для гидро-, гигрофитов и суккулентов (кактусовые, молочайные, лилейные и др.).

Воздухоносная паренхима, или аэренхима —проветривающая ткань с крупными межклетниками. Особенно хорошо она развита у гидро- и гигрофитов. Система межклетников тянется от листьев к корням, что обеспечивает аэрацию и плавучесть.

27. Выделительные, или секреторные структуры: функции, классификация, диагностическое значение.

Выделительные, или секреторные, структуры обеспечивают синтез, накопление и секрецию продуктов метаболизма — смол, бальзамов, эфирных масел, сапонинов, каучука, слизей и др. веществ. Выделительные структуры подразделяют на два типа: экзогенные, или внешней (наружной) секреции, выделяющие секреты во внешнюю среду, и эндогенные, или внутренней секреции, накапливающие секреты или выделяющие их в ткани, лежащие рядом.

28. Экзогенные выделительные структуры (железистые трихомы, нектарники, осмофоры, гидатоды): локализация, классификация, особенности строения и функционирования, таксономическое и диагностическое значение.

Внешнюю секрецию веществ осуществляют железистые волоски, железки, чешуйки, нектарники, осмофоры, гидатоды.

Железистые волоски, железки, чешуйки выделяют секрет (эфирные масла, бальзамы, смолы и др.) сначала в пространство между оболочкой и кутикулой выделительных, или эпителиальных, клеток, а после разрыва кутикулы — в атмосферу.

Нектарники и осмофоры — многоклеточные, морфологически разнообразные, видоспецифичные структуры на цветках, реже — листьях. Они вырабатывают сладкий жидкий нектар, привлекающий опылителей. Иногда в нектарники превращаются лепестки, тычинки или др. части цветка. Секрецию в нектарниках может выполнять не только эпидерма, но и нижележащие слои паренхимы.

Гидатоды, или водяные устьица — приспособления для гуттации — выделения в виде капель слабых минеральных, реже — органических растворов. Находятся гидатоды обычно на зубчиках листьев.

29. Эндогенные выделительные ткани и структуры (идиобласты, вместилища выделений, ходы и канальцы, млечники): образование, размещение в органах, классификация, функционирование, таксономическое и диагностическое значение.

Внутреннюю секрецию осуществляют клетки-идиобласты, вместилища выделений и млечники, находящиеся в любых органах и частях растения.

Секреторные клетки, или идиобласты, имеют разнообразную форму, размеры, окраску. В них накапливаются бальзамы, смолы, масла, танины, камеди, кристаллы оксалата кальция, каучук, слизи и др.

Вместилища выделений — это полости, каналы или ходы, заполненные секретом. В зависимости от способа образования различают три типа вместилищ. Схизогенные вместилища, ходы и каналы представляют собой межклеточные полости с четкими очертаниями внутренней границы или трубчатые структуры, выстланные изнутри секреторными клетками. Лизигенные вместилища образуются при лизисе оболочек, частичном или полном разрушении секреторных клеток, вследствие чего полости вместилищ не имеют четких очертаний. Вместилища схизолизигенного типа образуются вначале как лизигенные, затем вокруг них возникают эпителиальные клетки, или наоборот — возникают как схизогенные, а затем секреторные клетки лизируют.

Млечники — это прозенхимные клетки или трубчатые членистые образования, содержащие белый или окрашенный млечный сок — латекс. Его состав сложен, непостоянен и видоспецифичен. Зачастую он содержит физиологически активные вещества — алкалоиды, гликозиды, смолы, танины и пр. В зависимости от строения и образования млечники бывают членистыми и нечленистыми. Членистые млечники формируются на любой стадии развития любого органа растения из вертикального ряда клеток, у которых поперечные перегородки могут полностью или частично сохраняться, перфорировать или разрушаться. Возможно появление боковых ответвлений — анастомозов, которые соединяют соседние млечные трубки в единую систему. Членистые млечники с анастомозами встречаются у растений сем. колокольчиковые, маковые, лилейные, а членистые млечники без анастомозов — у представителей сем. бобовые, астровые, луковые и др. Нечленистые млечники закладываются в зародыше или позднее, растут вместе с растением, пронизывая все его органы, разветвляясь или не разветвляясь. Нечленистые неветвистые млечники характерны для сем. кутровые, крапивные, тутовые, а нечленистые ветвистые млечники — для сем. молочайные, ластовневые и др.

Источник

Основные ткани

Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной). Начнем изучение с классификации основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.

Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.

У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности механической ткани.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название — суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Ассимиляционные ткани

Функции. Главная функция ассимиляционных тканей — фотосинтез. Именно в этих тканях синтезируется основная масса органических веществ и связывается энергия, получаемая Землей от Солнца. Процесс фотосинтеза определяет характер всей биосферы нашей планеты и делает ее пригодной для жизни.

Строение. Ассимиляционные ткани имеют относительно простое строение и состоят из довольно однородных тонкостенных паренхимных клеток. В постенном слое их цитоплазмы содержатся многочисленные хлоропласты. Эти ткани называют также хлорофиллоносной паренхимой или хлоренхимой.

Хлоропласты обычно располагаются одним слоем вдоль стенок клетки. Такое расположение имеет приспособительное значение: в клетке умещается большое число хлоропластов, которые в наименьшей мере затеняют друг друга и приближены к источнику СО2, поступающего извне. В зависимости от условий освещения и газообмена хлоропласты легко перемещаются (что хорошо видно в листьях элодеи).

В некоторых случаях увеличение поверхности постенного слоя цитоплазмы, а следовательно, и числа хлоропластов в клетке достигается тем, что оболочка образует складки, вдающиеся внутрь клетки, как, например, в хвоинках сосны.

Как показали наблюдения с помощью электронного микроскопа и математические расчеты, в растущей клетке хлоренхимы число хлоропластов быстро увеличивается в 5 раз и более; увеличивается также число рибосом и тилакоидов в них. Общий объем хлоропластов может достигать 70-80% всего объема клеточного протопласта. После того как фотосинтез достиг максимума, во взрослой клетке наблюдаются изменения обратного характера, определяющие старение. Однако если в растущих клетках хлоропласты формируются у всех растений в течение 5—10 дней, то продолжительность их существования и скорость старения могут колебаться от немногих недель (у трав, листопадных деревьев) до нескольких лет (например, у вечнозеленых растений).

Расположение в теле растения. Ассимиляционные ткани в теле растения чаще всего залегают на листьях и молодых стеблях непосредственно под прозрачной кожицей (эпидермой), что обеспечивает газообмен и хорошее освещение.

В хлоренхиме находятся большие межклетники, облегчающие циркуляцию газов. Просвечивая сквозь прозрачную эпидерму, хлоренхима придает зеленый цвет листьям и стеблям.

Иногда хлоренхима находится в глубине стебля, под механической тканью или еще глубже, вокруг проводящих пучков. В последнем случае, вероятно, главное значение имеет не синтез углеводов, а выделение кислорода в процессе фотосинтеза. Этот кислород потребляется для дыхания внутренними тканями стебля, в первую очередь живыми клетками проводящих пучков, которым необходима энергия для проведения веществ.

Хлоренхима имеется также в органах цветка, в плодах. В редких случаях она образуется и в корнях, доступных свету (в воздушных и водных).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник