Метод дерева целей

Дерево целей– это структурированная, построенная поиерархическому принципу(распределенная по уровням, ранжированная)совокупность целей системы, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»).

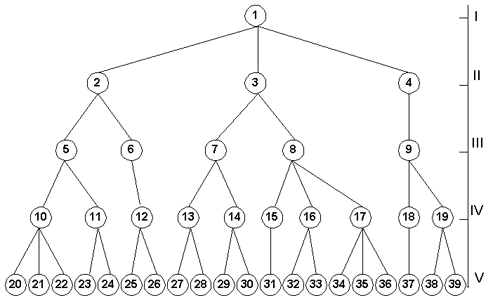

Термин «дерево» предполагает использование иерархической структуры(от старшей к младшей), полученной путем разделения общей цели на подцели. Принцип разбиения общей цели на подцели и задачи иллюстрирует схема, представленная на рисунке 14 (стр.36).

Название «дерево целей» связано с тем, что схематически представленная совокупность распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево. Концепция «дерева целей» впервые была предложена Чарльзом Черчменом 8 иРасселом Акоффом 9 в 1957году. Она позволяет человеку привести в порядок собственные планы, увидеть свои цели в группе. Независимо от того, являются ли они личными или профессиональными. В том числе, дерево целей позволяет выявить,какие возможные комбинации обеспечат наилучшую отдачу.

Рисунок 14. Разбиение целей на подцели и задачи: I-V — уровни системы; 1-39 — элементы системы.

Метод дерева целейориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений. Этот метод широко применяется дляпрогнозированиявозможных направлений развития науки, техники, технологий, а также для составления личных целей, профессиональных, целей любой компании.

Дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня.

Один из основных принципов построения дерева целей– каждая цель данного уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего уровня таким образом, чтобы их совокупность полностью определяла понятие исходной цели.Исключение хотя бы одной подцели лишает полноты или меняет само понятие исходной цели.

Этапы построения дерева целей:

1. Формулировка стратегической цели. Это вершина дерева, так же может быть глобальная большая и очень сложная цель, в отличии от стратегической, в возможности ее конечной достижимости. (пример, стратегическая – увеличение продаж, глобальная – увеличение капитала в определенную сумму; стратегическая – личностный рост, глобальная – выучить 5 иностранных языков). Эта цель отвечает на вопросы: что я (мы, организация) хотим получить или получать в прошествии такого-то срока? Кем я хочу быть? Чего хотим достигнуть или достигать? Ответ – записываем в вершину.

2. Записываем условия, подцели способствующие осуществления глобальной стратегической цели. Отвечая на вопросы: при каких условиях возможна реализация поставленной цели? Какие задачи или цели нужно решить, что бы осуществить цель номер 1?

3. Дробим дальше цели, делаем ту же процедуру, что и в случае в п.2, но только в отношении 2-го ряда целей. Наша задача выстроить последовательную иерархию до тех пор, пока все цели на сведутся к реализации конкретной мелкой задачи, то ли разово выполненной, то ли находящейся в постоянном цикле.

Общие рекомендации к построению дерева целей:

- Дробить цели нужно последовательно. Т.е. они должны быть подчинены друг другу, и не было больших прыжков.

- Самые мелкие цели – должны быть максимально простыми, реализация которых реализует, так же просто, более высшую цель.

- При развертывании цели в иерархическую структуру целей исходят из того, что реализация подцелей (задач) каждого последующего уровня является необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня.

- При формулировании целей различного уровня необходимо описывать желаемые результаты, но не способы их получения.

- Подцели каждого уровня должны быть независимыми друг от друга и не исходящими друг из друга.

- Фундамент дерева целей объединяет задачи, представляющие собой формулировку работ, которые выполняются определенным способом и в заранее установленные сроки.

- Общая цель, находящаяся в вершине графа, должна содержать описание конечного результата.

Источник

6.1.3. Метод «дерева целей»

Идея метода дерева целей впервые была предложена американскими исследователеми У.Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году.

Термин дерево подразумевает использование иерархической структуры.

Представление целей начинается с верхнего уровня, дальше они последовательно разукрупняются и конкретизируются.

Основным правилом разукрупнения целей является полнота: каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего уровня исчерпывающим образом, то есть так, чтобы объединение понятий подцелей полностью определяло понятие исходной цели.

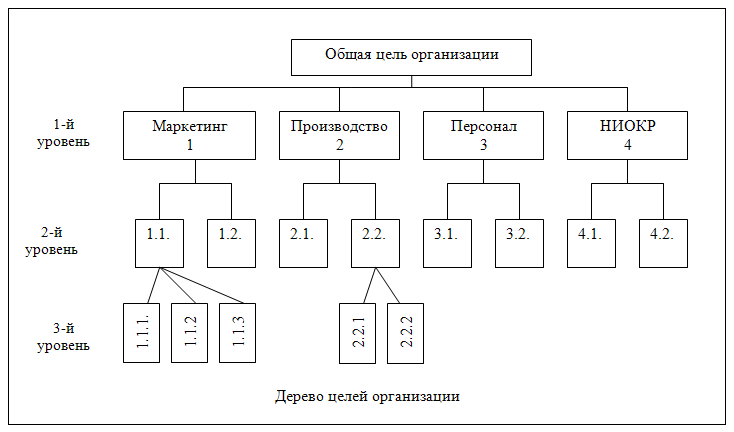

Большую популярность приобрели методы построения целевой модели в виде древовидного графа (рис.6.3), вершиной, которого является генеральная цель, а ветвями — подцели, решение которых обеспечивает достижение генеральной цели.

6.3. Дерево целей

6.1.4. Методы экспертных оценок.

Термин «эксперт» происходит от латинского слова означающего «опытный».

Экспертные оценки — это неформальный прогноз, основанный на опыте и интуиции специалистов-экспертов.

При использовании экспертных оценок обычно предполагается, что мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного эксперта. В некоторых теоретических исследованиях отмечается, что это предположение не является очевидным.

Все множество проблем, решаемых методами экспертных оценок, делится на два класса. К первому относятся такие, в отношении которых имеется достаточное обеспечение информацией. При этом методы опроса и обработки основываются на использовании принципа «хорошего измерителя», т. е. эксперт — качественный источник информации; групповое мнение экспертов близко к истинному решению. Ко второму классу относятся проблемы, в отношении которых знаний для уверенности в справедливости указанных гипотез недостаточно. В этом случае экспертов уже нельзя рассматривать как «хороших измерителей» и необходимо осторожно подходить к обработке результатов экспертизы во избежание больших ошибок. В литературе в основном рассматриваются вопросы экспертного оценивания для решения задач первого класса.

При обработке материалов коллективной экспертной оценки используются методы теории ранговой корреляции.

Ранжирование — это расположение объектов исследуемой системы в порядке их относительной значимости.

Ранг — показатель предпочтения одного объекта перед другим.

Для количественной оценки степени согласованности мнений экспертов применяется коэффициент конкордации, который позволяет оценить, насколько согласованы между собой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом.

Коэффициент конкордации W позволяет оценить, насколько согласованы между собой ряды предпочтительности, построенные каждым экспертом. Его значение находится в пределах 0W1; W=0 означает полную противоположность, а W= 1 — полное совпадение ранжировок. Практически достоверность считается хорошей, если W= 0,7. 0,8.

Небольшое значение коэффициента конкордации, свидетельствующее о слабой согласованности мнений экспертов, является следствием следующих причин: в рассматриваемой совокупности экспертов действительно отсутствует общность мнений; внутри рассматриваемой совокупности экспертов существуют группы с высокой согласованностью мнений, однако обобщенные мнения таких групп противоположны.

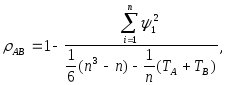

Для наглядности представления о степени согласованности мнений двух любых экспертов А и В служит коэффициент парной ранговой корреляции

где

Коэффициент парной ранговой корреляции принимает значения -1= +1 соответствует полному совпадению оценок в рангах двух экспертов (полная согласованность мнений двух экспертов), а

Характерный для середины XX в. бурный рост науки и техники вызвал большие перемены в отношении к оценкам будущего развития систем. Одним из результатов этого периода в развитии методов анализа сложных систем явилась разработка методов экспертной оценки, известных в литературе как «методы Дельфи». Название этих методов связано с древнегреческим городом Дельфи, где при храме Аполлона с IX в. до н.э. до IV в. н.э. по преданиям существовал Дельфийский оракул.

Суть метода Дельфи заключается в следующем. В отличие от традиционного подхода к достижению согласованности мнений экспертов путем открытой дискуссии метод Дельфи предполагает полный отказ от коллективных обсуждений. Это делается для того, чтобы уменьшить влияние таких психологических факторов, как присоединение к мнению наиболее авторитетного специалиста, нежелание отказаться от публично выраженного мнения, следование за мнением большинства. В методе Дельфи прямые дебаты заменены тщательно разработанной программой последовательных индивидуальных опросов, проводимых обычно в форме анкетирования. Ответы экспертов обобщаются и вместе с новой дополнительной информацией поступают в распоряжение экспертов, после чего они уточняют свои первоначальные ответы. Такая процедура повторяется несколько раз до достижения приемлемой сходимости совокупности высказанных мнений. Результаты эксперимента показали приемлемую сходимость оценок экспертов после пяти туров опроса.

Метод Дельфи первоначально был предложен О. Хелмером как итеративная процедура при проведении мозговой атаки, которая должна помочь снизить влияние психологических факторов при проведении повторных заседаний и повысить объективность результатов. Однако почти одновременно Дельфи-процедуры стали основным средством повышения объективности экспертных опросов с использованием количественных оценок при оценке деревьев цели и при разработке сценариев.

- в упрощенном виде организуется последовательность циклов мозговой атаки;

- в более сложном виде разрабатывается программа последовательных индивидуальных опросов обычно с помощью вопросников, исключая контакты между экспертами, но предусматривающая ознакомление их с мнениями друг друга между турами; вопросники от тура к туру могут уточняться;

- в наиболее развитых методиках экспертам присваиваются весовые коэффициенты значимости их мнений, вычисляемые на основе предшествующих опросов, уточняемые от тура к туру и учитываемые при получении обобщенных результатов оценок.

- значительный расход времени на проведение экспертизы, связанный с большим количеством последовательных повторений оценок;

- необходимость неоднократного пересмотра экспертом своих ответов вызывает у него отрицательную реакцию, что сказывается на результатах экспертизы.

- Оценка значимости различных задач.

- Оценка возможного вклада различных отраслей техники в решении указанных задач как в случае обычного, так и в случае дополнительного финансирования.

- Определение суммарной значимости каждой отрасли для решения всей совокупности задач.

- Распределение ресурсов между отраслями в соответствии с их суммарными значимостями.

- В первом туре– специалисты промышленности.

- Во втором туре – наиболее квалифицированные специалисты из органов, принимающих решения и специалисты в области естественных и технических наук.

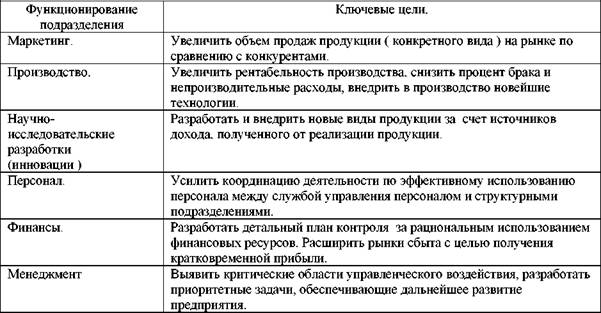

- Исходя из сформулированных целей на прогнозируемый период осуществляется построение дерева целей.

- Для каждого уровня целей вводится ряд критериев.

- С помощью экспертной оценки определяются веса критериев и

Источник