Ткани растений

В биологии тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и происхождение, а также выполняющих одинаковые функции. У растений наиболее разнообразные и сложно устроенные ткани развились в процессе эволюции у покрытосеменных (цветковых). Органы растений обычно образованы несколькими тканями. Можно выделить шесть типов тканей растений: образовательную, основную, проводящую, механическую, покровную, секреторную. Каждая ткань включает подтипы. Между тканями, а также внутри них бывают межклетники — промежутки между клетками.

Образовательная ткань

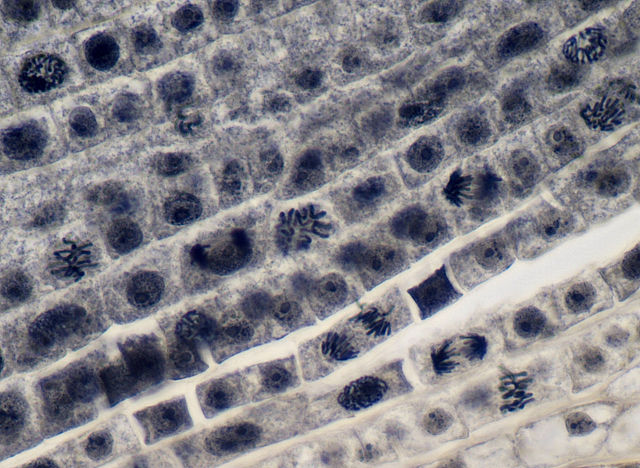

Благодаря делению клеток образовательной ткани растение увеличивается в длину и толщину. При этом часть клеток образовательной ткани дифференцируется в клетки других тканей.

Клетки образовательной ткани достаточно мелкие, плотно прилегают друг к другу, имеют крупное ядро и тонкую оболочку.

Образовательная ткань в растениях находится в конусах нарастания корня (кончик корня) и стебля (верхушка стебля), бывает в основаниях междоузлий, также образовательная ткань составляет камбий (который обеспечивает рост стебля в толщину).

Паренхима, или основная ткань

К паренхиме относят несколько разновидностей тканей. Различают ассимиляционную (фотосинтезирующую), запасающую, водоносную и воздухоносную основную ткань.

Фотосинтезирующая ткань состоит из клеток, содержащих хлорофилл, т. е. зеленых клеток. Эти клетки имеют тонкие стенки, содержат большое количество хлоропластов. Основная их функция — фотосинтез. Ассимиляционная ткань составляет мякоть листьев, входит в состав коры молодых стеблей деревьев и стебли трав.

В клетках запасающей ткани накапливаются запасы питательных веществ. Эта ткань составляет эндосперм семян, входит в состав клубней, луковиц и др. Сердцевина стебля, внутренние клетки коры стебля и корня, сочный околоплодник также обычно состоят из запасающей паренхимы.

Водоносная паренхима свойственна лишь ряду растений, обычно засушливых мест обитания. В клетках этой ткани накапливается вода. Водоносная ткань может быть как в листьях (алоэ), так и в стебле (кактусы).

Воздухоносная ткань свойственна водным и болотным растениям. Ее особенностью является наличие большого количества межклетников, содержащих воздух. Это облегчает газообмен растению, когда он затруднен.

Проводящая ткань

Общей функцией различных проводящих тканей является проведение веществ от одних органов растения к другим. В стволах древесных растений клетки проводящей ткани расположены в древесине и лубе. Причем в древесине расположены сосуды (трахеи) и трахеиды, по которым перемещается водный раствор от корней, а в лубе — ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от фотосинтезирующих листьев.

Сосуды и трахеиды — это мертвые клетки. По сосудам водный раствор поднимается быстрее, чем по трахеидам.

Ситовидные трубки являются живыми, но безъядерными клетками.

Покровная ткань

К покровной ткани относится кожица (эпидермис), пробка, корка. Кожица покрывает листья и зеленые стебли, это живые клетки. Пробка состоит из мертвых клеток, пропитанных жироподобным веществом, не пропускающим воду и воздух.

Главные функции любой покровной ткани — это защита внутренних клеток растения от механического повреждения, высыхания, проникновения микроорганизмов, перепадов температуры.

Пробка является вторичной покровной тканью, так как возникает на месте кожицы у стеблей и корней многолетних растений.

Корка состоит из пробки и отмерших слоев основной ткани.

Механическая ткань

Для клеток механической ткани характерны сильно утолщенные одревесневшие оболочки. Функции механической ткани — это придание телу и органам растений прочности и упругости.

В стеблях покрытосеменных растений механическая ткань может располагаться одним целостным слоем или же отдельными тяжами, отстоящими друг от друга.

В листьях волокна механической ткани обычно располагаются рядом с волокнами проводящей ткани. Вместе они образуют жилки листа.

Секреторная, или выделительная ткань растений

Клетки секреторной ткани выделяют различные вещества, и поэтому функции у этой ткани разные. Выделительные клетки у растений выстилают смоляные и эфиромасличные ходы, образуют своеобразные железы и железистые волоски. К секреторной ткани принадлежат нектарники цветков.

Смолы выполняют защитную функцию при повреждении стебля растения.

Нектар привлекает насекомых-опылителей.

Бывают секреторные клетки, выводящие продукты обмена, например, соли щавелевой кислоты.

Источник

Классификация тканей

Царство растений состоит из одноклеточных и многоклеточных организмов.

Если это одноклеточный организм, то в его единственной клетке происходят все процессы жизнедеятельности; в многоклеточном организме различные клетки объединяются в группы одинаково функционирующих клеток — ткани.

Ткани — устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций.

В зависимости от основной функции различают несколько групп растительных тканей.

1. Образовательные ткани, или меристемы, — обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей.

3. Основные ткани — составляют большую часть тела растения. Различают следующие основные ткани:

4. Механические ткани (опорные, скелетные):

• ксилема (древесина) — ткань восходящего тока;

• флоэма (луб) — ткань нисходящего тока.

6. Выделительные ткани:

— гидатоды — водяные устьица;

— выделительные клетки с эфирными маслами, смолами, дубильными веществами;

— многоклеточные вместилища выделений, млечники.

По способности клеток к делению различают два типа тканей: образовательные, или меристемы, и постоянные — покровные, выделительные, основные, механические, проводящие.

Ткань называют простой, если все ее клетки одинаковы по форме и функциям (паренхима, склеренхима, колленхима). Сложные ткани состоят из клеток, неодинаковых по форме, строению и функциям, но связанных общим происхождением (например, ксилема, флоэма).

Существует также классификация тканей, основанная на их происхождении (онтогенетическая). Согласно этой классификации различают первичные и вторичные ткани. Из первичной меристемы, находящейся на верхушке побега и кончике корня, а также из зародыша семени формируются первичные постоянные ткани (эпидерма, колленхима, склеренхима, ассимиляционная ткань, эпиблема). Клетки постоянных тканей неспособны к дальнейшему делению. Из клеток специализированной меристемы — прокамбия — формируются первичные проводящие ткани (первичная ксилема, первичная флоэма).

Из вторичной меристемы — камбия — формируются вторичные ткани: вторичная ксилема, вторичная флоэма; из феллогена образуются пробка, феллодерма, чечевички, возникающие при утолщении стебля и корня. Вторичные ткани, как правило, встречаются у голосеменных и двудольных покрытосеменных растений. Мощное развитие вторичных тканей — древесины и луба характерно для древесных растений.

Образовательные ткани

Рост растений в отличие от роста животных имеет две особенности. Во-первых, растение обладает уникальным свойством неограниченного роста: оно растет в течение всей жизни, образуя новые клетки. Во-вторых, растение характеризуется локализованностью роста в определенных местах — точках роста. В точках роста находятся образовательные ткани — меристемы, основной функцией которых является создание новых клеток путем деления. Кроме того, у растений возможно новообразование меристем. В таких случаях некоторые постоянные ткани проходят дедифференцировку и приобретают способность делиться. На этом, например, основаны регенерация и вегетативное размножение растений.

Образовательные ткани благодаря постоянному митотическому делению их клеток обеспечивают образование всех тканей растения, т.е. фактически формируют его тело. Любая клетка в своем развитии проходит три стадии: эмбриональную, роста и стадию дифференциации (то есть приобретения клеткой определенной функции). По мере дифференциации зародыша первичная меристема сохраняется только на верхушке будущего побега (в конусе нарастания) и на кончике корня — апикальные (верхушечные) меристемы. Зародыш любого растения состоит из клеток меристемы. Клетки первичной меристемы имеют густую цитоплазму и крупные ядра, интенсивно делящиеся митозом. В гиалоплазме много диффузно разбросанных рибосом, пропластид, митохондрий и диктиосом. Вакуолей немного, и они мелкие. Проводящие ткани образуются из меристемы, имеющей прозенхимную форму и крупные вакуоли, — прокамбия и камбия. Клетки прокамбия в поперечном сечении многоугольные, клетки камбия — прямоугольные.

Клетки, сохраняющие свои меристематические свойства, продолжают делиться, образуя все новые и новые клетки, называемые инициалями. Часть дочерних клеток дифференцируется, превращаясь в клетки различных тканей, их называют производными инициалей. Клетки инициалей могут делиться неопределенно много раз, а производные инициалей делятся один или несколько раз и превращаются в постоянные ткани.

По происхождению различают первичные и вторичные меристемы (табл. 2.1).

Источник