- Бронхиальное дерево его функции

- Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

- Макро-микроскопическое строение легкого

- 17. Легкие: внешнее и внутреннее строение, функции «бронхиального дерева и ацинуса»

- 18. Почки: развитие, топография, строение, функции. Морфо-функциональные особенности отдельных структур нефрона. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Их строение и функции.

Бронхиальное дерево его функции

Строение легких. Разветвление бронхов. Макро-микроскопическое строение легкого.

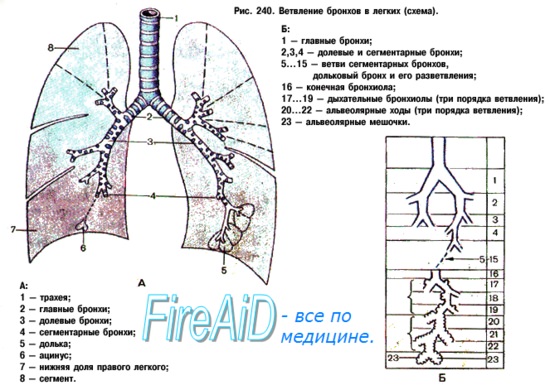

Соответственно делению легких на доли каждый из двух главных бронхов, bronchus principalis, подходя к воротам легкого, начинает делиться на долевые бронхи, bronchi lobares. Правый верхний долевой бронх, направляясь к центру верхней доли, проходит над легочной артерией и называется надартериальным; остальные долевые бронхи правого легкого и все долевые бронхи левого проходят под артерией и называются подартериальными. Долевые бронхи, вступая в вещество легкого, отдают от себя ряд более мелких, третичных, бронхов, называемых сегментарными, bronchi segmentates, так как они вентилируют определенные участки легкого — сегменты. Сегментарные бронхи в свою очередь делятся дихотомически (каждый на два) на более мелкие бронхи 4-го и последующих порядков вплоть до конечных и дыхательных бронхиол (см. ниже).

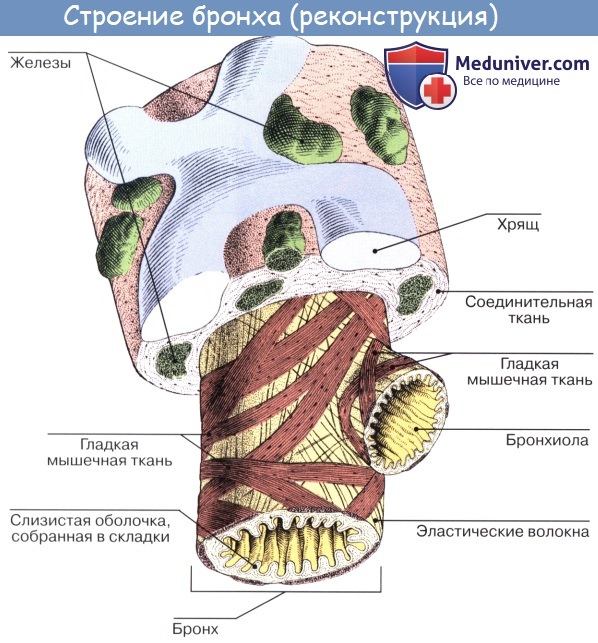

Скелет бронхов устроен по-разному вне и внутри легкого соответственно разным условиям механического воздействия на стенки бронхов вне и внутри органа: вне легкого скелет бронхов состоит из хрящевых полуколец, а при подходе к воротам легкого между хрящевыми полукольцами появляются хрящевые связи, вследствие чего структура их стенки становится решетчатой.

В сегментарных бронхах и их дальнейших разветвлениях хрящи не имеют более формы полуколец, а распадаются на отдельные пластинки, величина которых уменьшается по мере уменьшения калибра бронхов; в конечных бронхиолах хрящи исчезают. В них исчезают и слизистые железы, но реснитчатый эпителий остается.

Мышечный слой состоит из циркулярно расположенных кнутри от хрящей неисчерченных мышечных волокон. У мест деления бронхов располагаются особые циркулярные мышечные пучки, которые могут сузить или полностью закрыть вход в тот или иной бронх.

Макро-микроскопическое строение легкого

Сегменты легких состоят из вторичных долек, lobuli pulmonis secundarii, занимающих периферию сегмента слоем толщиной до 4 см. Вторичная долька представляет собой пирамидальной формы участок легочной паренхимы до 1 см в диаметре. Она отделена соединительнотканными перегородками от соседних вторичных долек.

Междольковая соединительная ткань содержит вены и сети лимфатических капилляров и способствует подвижности долек при дыхательных движениях легкого. Очень часто в ней откладывается вдыхаемая угольная пыль, вследствие чего границы долек становятся ясно заметными.

В верхушку каждой дольки входит один мелкий (1 мм в диаметре) бронх (в среднем 8-го порядка), содержащий еще в своих стенках хрящ (дольковый бронх). Число дольковых бронхов в каждом легком достигает 800. Каждый дольковый бронх разветвляется внутри дольки на 16—18 более т тонких (0,3 — 0,5 мм в диаметре) конечных бронхиол, bronchioli terminates, которые не содержат хряща и желез.

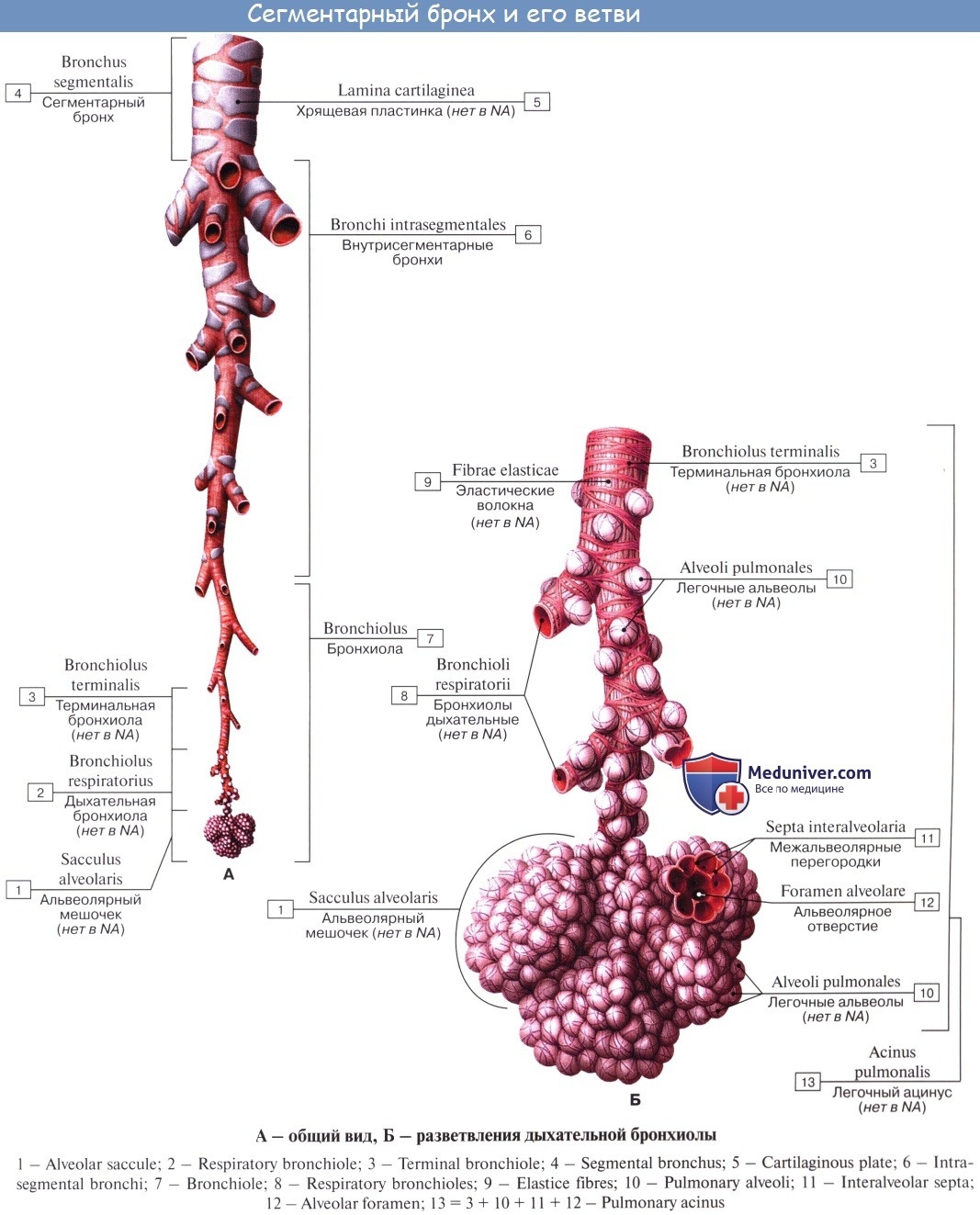

Все бронхи, начиная от главных и кончая конечными бронхиолами, составляют единое бронхиальное дерево, служащее для проведения струи воздуха при вдохе и выдохе; дыхательный газообмен между воздухом и кровью в них не происходит. Концевые бронхиолы, дихотомически ветвясь, дают начало нескольким порядкам дыхательных бронхиол, bronchioli respiratorii, отличающихся тем, что на их стенках появляются уже легочные пузырьки, или альвеолы, alveoli pulmonis. От каждой дыхательной бронхиолы радиарно отходят альвеолярные ходы, ductuli alveoldres, заканчивающиеся слепыми альвеолярными мешочками, sacculi alveoldres. Стенку каждого из них оплетает густая сеть кровеносных капилляров. Через стенку альвеол совершается газообмен.

Дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами составляют единое альвеолярное дерево, или дыхательную паренхиму легкого. Перечисленные структуры, происходящие из одной конечной бронхиолы, образуют функционально-анатомическую единицу ее, называемую ацинус, acinus (гроздь).

Альвеолярные ходы и мешочки, относящиеся к одной дыхательной бронхиоле последнего порядка, составляют первичную дольку, lobulus pulmonis primarius. Их около 16 в ацинусе.

Число ацинусов в обоих легких достигает 30 000, а альвеол 300 — 350 млн. Площадь дыхательной поверхности легких колеблется от 35 м2 при выдохе до 100 м2 при глубоком вдохе. Из совокупности ацинусов слагаются дольки, из долек — сегменты, из сегментов — доли, а из долей — целое легкое.

Источник

17. Легкие: внешнее и внутреннее строение, функции «бронхиального дерева и ацинуса»

Легкие (pulmones) расположены в грудной полости и покрыты серозной оболочкой, образующей для каждого легкого плевральный мешок; правое легкое короче и шире левого, имеет 3 доли (верхнюю, среднюю и нижнюю), левое — две (верхнюю и нижнюю). Соответственно конусовидной форме выделяют верхушку и основание легкого. Поверхности: реберная, диафрагмальная и медиальная, на последней выделяют средостенную (медиастинальную) и позвоночную части; в медиастинальной части расположены ворота легкого. На поверхностях выделяются глубокие щели, разделяющие доли легких: оба легких имеют косую щель, которая в левом легком расположена между нижней и верхней долями, а в правом — отделяет нижнюю долю от верхней и средней; горизонтальная щель правого легкого проходит между верхней и средней долями.

В воротах легкого располагаются легочная артерия, две легочные вены и главный бронх. Бронхи последовательно ветвятся, образуя воздухоносную часть легкого — бронхиальное дерево, которое включает главные, долевые, сегментарные бронхи (по 10 в легком), ветви сегментарных бронхов (9-10 порядков ветвлений), дольковые бронхи по мере ветвлений количество хрящевой ткани в стенке бронхов уменьшается, дольковый бронх, имея диаметр около 1 мм, еще содержит хрящевые фрагменты; внутри дольки он делится на 18-20 концевых бронхиол, в стенке которых хрящевая ткань отсутствует, имеются гладкомышечные волокна. Каждая концевая бронхиола делится на дыхательные бронхиолы, имеющие в стенках альвеолы, и продолжающиеся в альвеолярные ходы с альвеолярными мешочками и альвеолами. функция бронхов — это проведение, очищение и регуляция потока воздуха

Структурно-функциональной единицей легкого является ацинус — часть альвеолярного дерева, соответствующая ветвлениям одной концевой бронхиолы с входящими в него сосудами и нервами. Альвеолярное дерево образует газообменную часть легкого. Часть легкого, соответствующая ветвлениям бронха III порядка (сегментарного) с сопутствующими сосудами и нервами, называется бронхолегочным сегментом.

18. Почки: развитие, топография, строение, функции. Морфо-функциональные особенности отдельных структур нефрона. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Их строение и функции.

Почка (геn) – парный орган, образующий и выводящий мочу. Расположены в брюшной полости ассиметрично (правая ниже левой). Верхний край почек покрыт надпочечниками и проецируются почки на уровне середины 11 позвонка. Верхняя часть правой почки расположена на уровне нижнего края 11-ого грудного позвонка, нижний конец правой почки проецируются на уровне нижнего края 3 поясничного позвонка. Верхний край левой почки — на уровне середины 11 грудного позвонка, нижний край – на уровне верхнего края 3-его поясничного позвонка. К передней поверхности правой почки прилежат печень, правый изгиб ободочной кишки, тощая кишка, а вдоль медиального края – нисходящая часть 12-перстной кишки. К передней поверхности левой почки прилежат желудок, поджелудочная железа, ободочная и тощая кишка, а к аллатеральному краю – селезенка. Почки расположены в забрюшинном пространстве – почечном ложе. Почки не смещаются вниз благодаря фиксирующему аппарату:

1)почечное ложе, которое образовано квадратной мышцей поясницы и большими поясничными мышцами.

2)Повышенное внутрибрюшное давление, которое создается сокращением (повышенным тонусом) мышц брюшного пресса.

3)фиброзная капсула почки и жировая капсула сзади

5)почечные сосуды, расположенные в воротах почки

Почка имеет бобовидную форму с более выпуклой передней поверхностью и уплощенной задней, два конца — нижний и верхний, к последнему прилежит надпочечник, два края — выпуклый наружный и вогнутый внутренний. По внутреннему краю расположены ворота почки, в которых располагаются почечная вена, почечная артерия, почечная лоханка с выходящим из нее мочеточником, нервы и лимфатические сосуды. Ворота продолжаются внутрь органа в почечную пазуху, заполненную почечными чашками и лоханкой, кровеносными сосудами и жировой клетчаткой. Почечная пазуха окружена паренхимой, в которой выделяют мозговое и корковое вещество. Мозговое вещество образует почечные пирамиды конической формы, вершины которых выступают в почечную пазуху и называются почечными сосочками. Сосочки имеют многочисленные отверстия, 1-3 сосочка окружены малыми почечными чашками. Кнаружи от пирамид располагается корковое вещество; отростки коркового вещества, разделяющие пирамиды называют почечными столбами От основания пирамид в корковое вещество отходят тонкие отростки — лучистая часть; корковое вещество, прилежащее к этим отросткам называется свернутой частью.

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, количество которых в каждой почке — более миллиона. Нефрон состоит из почечного (мальпигиева) тельца и канальца. Почечное тельце представлено двустенной бокаловидной капсулой (Шумлянского-Боумена), охватывающей капиллярный клубочек; полость капсулы продолжается в проксимальную часть канальца нефрона (проксимальный извитой каналец), который далее переходит в петлю нефрона (петля Генле), состоящую из нисходящей части, колена и восходящей части, последняя продолжается в дистальную часть канальца нефрона (дистальный извитой каналец), впадающую в собирательную трубочку.

Протяженность канальца одного нефрона — от 20 до 50 мм. К капиллярному клубочку кровь поступает по приносящей артериоле, из клубочка выходит выносящая артериола, имеющая меньший диаметр, которая распадается на вторичную капиллярную сеть, оплетающую каналец нефрона.

Собирательные трубочки последовательно сливаются друг с другом, укрупняются и, направляясь в почечные сосочки, объединяются в сосочковые протоки, которые открываются сосочковыми отверстиями в малые почечные чашки. Две — три малые почечные чашки, соединяясь, образуют большую почечную чашку, 2-3 большие почечных чашки продолжаются в почечную лоханку, которая в области ворот почки, суживаясь, переходит в мочеточник. Стенки лоханки, больших и малых почечных чашек имеют одинаковое строение и включают слизистую, мышечную и наружную адвентициальную оболочки; мышечная оболочка малых почечных чашек образует форникальный аппарат, регулирующий выведение мочи из сосочковых протоков.

С поверхности почка покрыта фиброзной капсулой, кнаружи от которой располагается слой жировой ткани — жировая капсула; кнаружи от жировой капсулы расположены передний и задний листки почечной фасции, сращенные у верхнего конца и наружного края органа, книзу пространство между ними открыто.

Первичная моча 120-170 – 230л в сутки.

Вторичная образуется методом обратного всасывания, т.е. реабсорбцией воды и нужных организму веществ (глюкоза, аминокислоты, мин.вещества и др) из почечных канальцев во вторичную капиллярную сеть. Регулирует АДГ гипоталамус.

Мочеточник (ureter) — парный трубчатый орган, начинается от суженной части почечной лоханки и заканчивается впадением в мочевой пузырь. От ворот почки идет книзу забрюшинно по задней стенке брюшной полости (брюшная часть), далее проходит по задне-боковой стенке таза до дна, направляется вперед и медиально (тазовая часть), сбоку и сзади вступает в стенку мочевого пузыря (внутристеночная часть), открываясь в его полость. При длине 30-35см. имеет диаметр до 8мм и образует сужения: в начале выхода его из лоханки, при пересечении пограничной линии малого таза и во внутристеночной части.

Мочевой пузырь (vesica urinaria) — полый орган объемом до 0,5 л,; располагается в полости малого таза позади лобкового симфиза, при наполнении увеличивает объем и прилежит также к задней поверхности нижней части передней брюшной стенки. Части мочевого пузыря: верхушка, обращенная кпереди и кверху, книзу продолжается в тело; задне-нижняя часть стенки называется дном; продолжаясь книзу и несколько кпереди мочевой пузырь сужается в шейку, которая переходит в мочеиспускательный канал

Стенка имеет три оболочки: 1) слизистую, образованную переходным эпителием с хорошо развитой подслизистой основой; она формирует многочисленные складки, которые расправляются при наполнении органа; на слизистой выделяют участок, лишенный складок — пузырный треугольник, в вершинах которого расположены устья мочеточников и внутреннее отверстие мочеиспускательного канала; 2) мышечную оболочку, имеющую 3 слоя — наружный и внутренний продольные и средний циркулярный, последний особенно выражен в окружности внутреннего отверстия мочеиспускательного канала; 3) серозную оболочку (брюшину) с хорошо выраженной подсерозной основой. Брюшина покрывает часть стенки пустого мочевого пузыря (экстраперитонеально). При наполнении мочевого пузыря брюшина растягивается и орган располагается мезоперитонеально, при этом между передней брюшной стенкой и передней стенкой мочевого пузыря брюшина отсутствует.

Источник