1.4.2.1 Анатомическое строение древесины хвойных пород

Основными анатомическими элементами древесины хвойных пород служат трахеиды (прозенхимные клетки, мертвые), составляющие до 90–95% ее объема. Это длинные клетки со стенками различной толщины.

Вторым анатомическим элементом являются паренхимные клетки, образующие живую ткань – паренхиму. Паренхимные клетки образуют сердцевинные лучи – ряды клеток, идущие горизонтально по радиусам ствола. Паренхима выполняет наряду с проводящей и запасающую функцию. В ее клетках хранятся резервные питательные вещества, содержатся экстрактивные вещества и минеральные.В древесине ряда хвойных пород паренхимные клетки образуют смоляные ходы – межклеточные, заполненные живицей (смолой). Различают вертикальные и горизонтальные смоляные каналы. Смолоносная система служит в дереве защитной системой, позволяющей переносить экстремальные условия обитания, обеспечивает защиту от повреждения дерева насекомыми и другими живыми организмами.

Клетки древесины сообщаются между собой через поры.

Поры – это неутолщенные участки клеточной стенки. Пора не является свободным отверстием, в ней имеется тонкая мембрана (первичная стенка и межклеточное вещество), пронизанная мельчайшими отверстиями.

1.4.2.2 Анатомическое строение древесины лиственных пород

Основными анатомическими элементами являются клетки либриформа – прозенхимные клетки. Они составляют 60–70% объема древесины (может колебаться от 25 до 75%).

Проводящими элементами в древесине лиственных пород служат тонкостенные широкополостные сосуды, составляющие 20–30% объема древесины. Чем больше объемная доля сосудов, тем меньше плотность древесины.

В процессе формирования ядровой древесины у некоторых пород (дуб) часть сосудов закупоривается тиллами.

Тиллы – это выросты паренхимных клеток, проникающие в полости сосудов через поры.

В древесине некоторых лиственных пород в небольшом числе содержатся трахеиды сосудистые и волокнистые.

Сосудистые трахеиды представляют собой переходную форму между ранними трахеидами хвойных пород и сосудами.

Волокнистые трахеиды похожи на поздние трахеиды хвойных и выполняют механическую функцию.

Живая ткань – паренхима, обеспечивающая запасающую и проводящую

функции, в древесине лиственных пород занимает больший объем (10% и выше), чем в древесине хвойных.[1]

1.5 Строение и химический состав клетки древесины

1.5.1 Морфологическое строение клетки

Клеточная стенка анатомических элементов древесины, волокон технической целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов имеет сложное строение, связанное с распределением в клеточной стенке высокомолекулярных химических компонентов.

Микроскопические исследования позволили установить строение клеточных стенок древесных волокон.

1.5.2 Слои клеточной стенки и распределение компонентов древесины

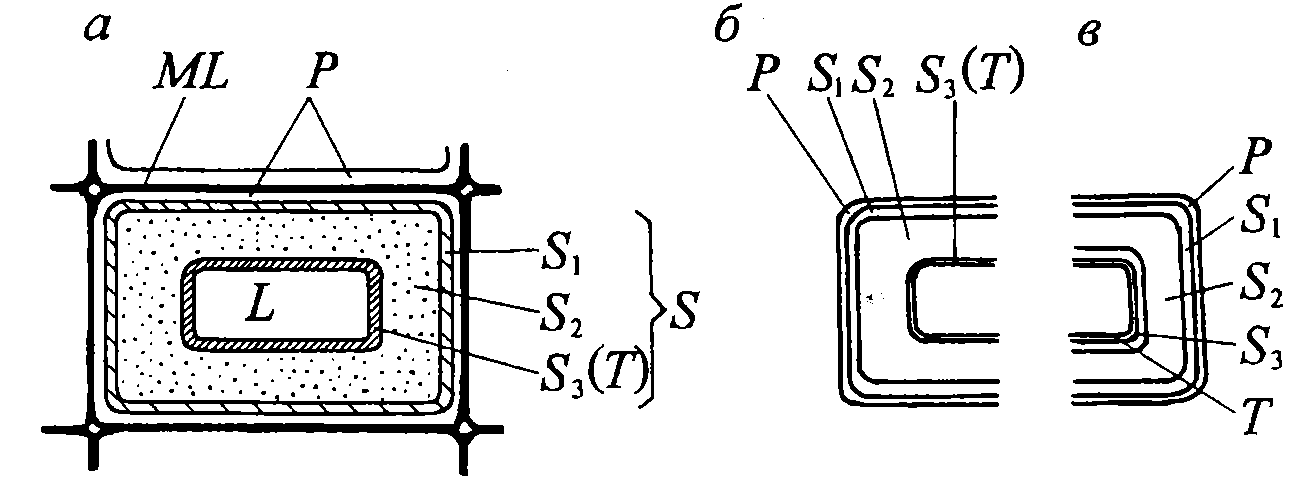

Клеточная стенка (оболочка клетки) состоит из нескольких слоев, отличающихся друг от друга строением, физическими свойствами и химическим составом. Подробнее всего изучено строение клеточной стенки трахеид (рисунок 1.3).

а – трахеиды (в древесной ткани); б – трахеиды и волокна либриформа;

в – паренхимной клетки.

Рисунок 1.3 – Поперечный разрез клеточной стенки

Клетки связываются между собой межклеточным веществом, или истинной срединной пластинкой ML. В период развития клетки межклеточное вещество состоит из пектиновых веществ; после одревеснения клеточной стенки основным ее компонентом становится лигнин.

Слой межклеточного вещества аморфен. Истинная срединная пластинка (межклеточное вещество) это самостоятельное образование, а не слой клеточной стенки. В местах контакта нескольких клеток (по углам клеток) находятся капиллярные пространства – межклетники.

Клеточная стенка состоит из двух основных структурных частей: первичной стенки Р и вторичной стенки S.

Первичная стенка – тонкий слой, являющийся в период увеличения поверхности клетки единственной оболочкой, заключающей в себя протопласт. Толщина первичной стенки 0,1–0,3 мкм. Этот слой состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ, белков и лигнина, откладывающегося в период одревеснения. Лигнин появляется сначала в первичной стенке в углах клетки, затем в межклеточном веществе и всей первичной стенке, после постепенно лигнифицируется вторичная стенка. Межклеточное вещество и первичные стенки двух смежных клеток тесно срастаются между собой, образуя срединную пластинку (сложную срединную пластинку Р + ML+ Р’).

В период утолщения клеточной стенки в результате деятельности протоплазмы образуется вторичная стенка, которая, по мнению Фрей-Висслинга, Москалева и др., состоит из трех слоев: наружного слоя S1, среднего слоя S2 и внутреннего слоя S3.

Толщина слоев в значительной степени зависит от древесной породы.

Распределение слоев клеточной стенки по массе оценивают в среднем следующим образом: Р – 7–14%; S1 – 5–11%; S2 – 73–84%; S3 – 3–4%.

Кроме этих слоев, в стенках клеток древесины хвойных пород имеется тонкий бородавчатый слой W (бородавчатая мембрана), выстилающий полость клетки (люмен) L. Доля слоя W примерно равна доле слоя S3. Слой состоит из наростов (бородавок), покрытых аморфной оболочкой.

Источник

Строение древесины

Чтобы лучше понять, какие слои снимаются при производстве оцилиндрованного бревна, какие в срубах ручной рубки, надо знать строение хвойных пород древесины (сосна, ель, лиственница). Не все слои одинаково крепкие, стойкие к влаге и биологическому поражению. Некоторые надо удалять, другие лучше оставить по максимуму. Середина остается в любом случае. Прочная у одной породы, является слабой у двух других видов. Они мягче и легче, третья тверже и тяжелее.

Из всей структуры древесины (на рисунке) интерес для нас представляет прежде всего Заболонь (Оболонь) — поздние слои с максимальной механической прочностью. Чем больше их останется, тем дольше прослужит сосновый / еловый дом, баня. Лиственницу это не касается (ядро в 2 раза прочнее заболони).

В структуре любого хвойного дерева присутствуют кора, луб и камбий. Вся троица удаляется при окорке сруба. Далее сохранность структуры древесины будет зависеть от наличия строжки рубанком. Оцилиндрованные бревна расстаются со значительной частью наиболее прочных слоев дерева. Из-за утолщения леса станок снимает заболонь неравномерно: минимум 2см в верхушке, 8см в комле. Со смещением слабого ядра к поверхности бревна из-за естественной кривизны лесоматериалов. Неоднородность такой стены приводит к уменьшению срока эксплуатации постройки.

В зависимости от продолжительности, условий роста дерева, количество ранней (ядро) и поздней (заболонь) древесины, их соотношение в стволе неодинаковое. Количество поздней древесины разное по высоте дерева. В нижней (комлевой) части взрослого хвойника ее максимум, к середине количество уменьшается. В верхней части (срубы из тонкого диаметра) толщина заболони до 2х раз меньше, чем в комле. На срубы предпочтительней комлевая часть дерева, но это толстые диаметры.

Количество ранней и поздней древесины хорошо различимо на спиле ствола (правое верхнее фото). У сосны / ели ядро появляется через 30-35 лет, затем формируется поздняя древесина с годичными кольцами. В строевом лесе, важна не только их ширина, общее количество.

Насколько прочна заболонь можно определить по весу дерева. Выше плотность (стало быть прочность) -бревно тяжелее. Достаточно взвесить 2 доски в одной партии, выпиленные из разных участков ствола дерева. У лиственницы всё наоборот: ядро прочнее заболони. В этом секрет срубов долгожителей. Лиственница практически не гниет в воде, со временем по стойкости не уступает дубу. Стоимость Сибирской лиственницы в 2 раза сосны дороже. Дома из лиственницы получаются холодные. Зато венцы нижние, подоконные, подстропильные — долговечные и надежные.

Ядро у сосны / ели гораздо мягче заболони. В этом несложно убедиться, втыкая топор в разные участки с торца бревен.

Самая поздняя древесина (последний прирост) — живая, полная сил часть ствола дерева. Наряду с повышенной плотностью и прочностью, содержит вещества, способствующие биологическому поражению поверхности. В заболони большое количество смоляных ходов. Многие ошибочно утверждают, что смолы в ядре больше, поэтому оно темнее (так только у лиственницы). На нижнем левом фото видно, откуда смола выходит. Ядро тоже состоит из годичных колец, с максимальным расстоянием между ними. Внешние слои заболони строевой сосны, выросшей в затрудненных условиях (обедненные почвы, мало солнца), имеют минимальное расстояние между годичными кольцами. Такой вариант является идеальным для строительства.

Если незащищенную антисептиком уличную стену будет поливать дождями, заболонь сосны или ели начинает портится. Интересный факт: при воздействии на внутреннюю стену (в бане к примеру), быстрее ядро загнивать будет. В старых ветхих деревенских избах можно встретить доказательства того, что заболонь является наиболее прочной и долговечной частью ствола дерева. Ядро уже в труху превратилось, стены на месте остаются только благодаря заболони. Разумеется, толщина стен сруба должна быть оптимальная.

Сердцевина (рыхлая первичная ткань) — заведомо мертвая древесина, легко прогрызается жучками — древоточцами.

Источник