найдити признаки сходства и различия между споровым растениям

Характеристика общая Плауны, хвощи и папоротники — большая группа высших растений, имеющих много общих черт в строении и размножении (рис 98).. В большинстве своем все они травянистые растения, обитающие в тенистых, влажных местах. Но есть и древесные формы — в тропических лесах Азии, Америки и Австралии произрастают древовидные папоротники 15-20 м в высоту.

Высшие споровые растения

Рис. 98. Высшие споровые растения: 1 — плаун; 2 — хвощ, 3 — папоротник

Представители этих групп растений жили более 350 млн лет назад. В то время на Земле господствовал теплый влажный климат. Это были крупные древовидные растения, формировавшие леса на всех континентах нашей планеты, в том числе и в Антарктиде. Отмирая, эти высокорослые растения падали в воду, пропитывались там минеральными солями и окаменевали. Со временем из них образовались мощные слои каменного угля, который добывается в наше время.

Современные виды папоротников, хвощей и плаунов — представители очень древних групп растений. Часто называют: Их живыми ископаемыми. Все они нуждаются в охране. Эти растения различаются между собой по внешнему виду, но при этом имеют сходные черты во внутреннем строении, развитии и размножении. У них есть вегетативные органы: придаточные корни и побег (стебель и листья). Поэтому их относят к высшим растениям. Все представители этой группы растений образуют споры.

Папоротники, хвощи и плауны — высшие споровые растения.

В отличие от моховидных они имеют покровные, механические и проводящие ткани. Проводящие ткани представлены водопроводящей системой — древесиной и лубом. Проводящие ткани корня и побега образуют вместе единый центральный цилиндр — стелу (. Греч от стеле — «столб», «колонна»). По ней осуществляется восходящий ток воды с минеральными солями (по древесине) и нисходящий ток органических веществ (по лубу).

Развитие тканей (проводящей, механической и покровной) у этих древних растений объясняется их приспособленностью к существованию на суше. Этим же объясняются и крупные размеры их органов.

Размножение. В цикле развития папоротников, хвощей и плаунов чередуются половое размножение с помощью гамет и бесполое размножение с использованием спор. Одно растение может образовать несколько миллионов спор. Все они очень долго сохраняют способность к прорастанию во влажной теплой среде.

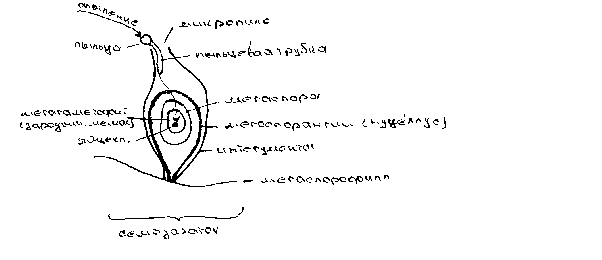

В благоприятных условиях из споры (например, у папоротника) развивается маленькая пластинка — заросток. Вскоре на нижней поверхности заростка в особых органах — гаметангиях — формируются мужские и женские половые клетки (гаметы). С помощью воды (при таянии снега, с дождевой водой) мужские гаметы (сперматозоиды) доставляются к яйцеклеткам. После оплодотворения из зиготы образуется зеленый побег с листьями. Со временем он развивается в крупное зеленое растение, живущее много лет. На листьях растения образуются споры в особых органах — спорангиях. Поэтому данную стадию жизненного цикла папоротников, хвощей и плаунов называют спорофитом, а стадию заростка — гаметофитом. Спорофит — многолетняя стадия в их развитии (. Рис 99), а заросток (гаметофит) живет несколько дней.

Схема развития папоротника

Рис. 99. Схема развития папоротника

Сравните: у моховидных спорофит — коробочка, которая не имеет хлорофилла и живет очень недолго; гаметофит — зеленое побегоносное растение, живущее длительное время. У папоротников, хвощей и плаунов, наоборот, гаметофит — маленькая пластинка-заросток, а спорофит — зеленое многолетнее растение, имеющее корень, стебель и листья.

Отдел Плауновидные. Среди высших споровых растений — это самая древняя группа. Современные плауны представляют собой многолетние травянистые растения, обычно вечнозеленые, имеющие простые некрупные узкие листья. Споры развиваются в спорангиях, собранных в колоски. Все виды плаунов находятся под охраной как древние, вымирающие

Источник

2. Общая характеристика споровых растений

Растения делятся на две очень неравные по значению и величине группы – споровые и семенные растения.

К споровым растениям относятся отделы: мохообразные, псилотообразные, хвощеобразные, плаунообразные и папоротникообразные.

Отличительные признаки жизненного цикла споровых растений:

1. Размножаются спорами (семя никогда не образуется).

2. Процессы полового и бесполого размножения разделены (в пространстве и во времени). Причем, у большинства споровых растений, исключая мохообразные, половое (гаметофит) и бесполое (спорофит) поколения представляют собой отдельные физиологически самостоятельные особи.

3. В цикле развития у большинства споровых (за исключением мохообразных) спорофит преобладает (по размерам и сложности строения) над гаметофитом (который представлен заростком в виде слоевища (таллома) не расчлененного на стебель и листья, и тесно связан с водой).

4. Процесс оплодотворения у споровых растений, так же как и у водорослей, осуществляется в присутствии капельножидкой воды, так как сперматозоиды могут передвигаться только в воде.

5. Как равно-, так и разноспоровые растения (у некоторых равноспоровых, например, хвощей, мхов, существует физиологическая разноспоровость).

3. Общая характеристика семенных растений

Семенные растения – это растения, которые образуют семя.

К семенным растениям относится два отдела: голосеменные и покрытосеменные, которые возникли в процессе эволюции от споровых растений (разноспоровых папоротников).

По сравнению со споровыми они представляют собой более высокий уровень организации растений, так как:

1. Все семенные растения разноспоровые.

Они имеют два типа спор: микроспоры (дают начало мужскому гаметофиту) и мегаспоры (дают начало женскому гаметофиту). Гаметофит очень редуцирован и не выходит из споры, которая защищает его от высыхания, что является важным приспособлением к жизни на суше. Гаметафиты не способны к фотосинтезу и полностью зависят от спорофитов.

Женский гаметофит (мегагаметофит) заключен внутри мегаспоры (рис. 8.4.), которая образуется в мясистом мегаспорангии – нуцеллусе, расположенном на мегаспорофилле (видоизмененном спороносном листе). В отличие от бессемянных разноспоровых растений мегаспорангий покрыт одним или двумя дополнительными слоями ткани – интегументами. Они полностью заключают в себя мегаспорангий (нуцеллус), оставляя лишь отверстие на его верхушке – микропиле (пыльцевход).

Рис. 8.4. Строение семязачатка (схема).

Прорастание мегаспоры и образование женского гаметофита (мегагаметофита), оплодотворение и развитие нового спорофита (зародыша) всегда происходит внутри мегаспорангия.

У семенных растений (в отличие от споровых) мегаспоры не отделяются от спорофита, а находятся внутри мегаспорангия, который вместе с интегументами представляет семязачаток. Внутри мегаспоры развивается женский гаметофит (зародышевый мешок) и образуется одна или несколько женских гамет – яйцеклеток. После оплодотворения яйцеклетки семязачаток превращается в семя. Таким образом, семя – это оплодотворенный семязачаток.

Семя состоит из: зародыша будущего растения (корешок и почечка (стебелек и листочки)), который возникает из оплодотворенной яйцеклетки; определенного количества питательных веществ; кожуры, которая возникает из интегументов.

В борьбе за существование на суше появление семени имело большое эволюционное значение, поскольку внутри него (в отличие от споры) уже находится зародыш нового спорофита, который надежно защищен от воздействия неблагоприятных условий. Также семя имеет существенное преимущество при размножении перед спорой, так как содержит значительный запас питательных веществ. У семян могут развиваться различные приспособления, облегчающие их распространение.

Родительский спорофит дает семени все, что нужно для жизни, и только после того, как семя полностью созреет, оно отделяется от родительского спорофита.

3. Независимое от воды оплодотворение.

Мужские гаметы (у большинства семенных – спермии, у некоторых голосеменных (саговниковые, гинкговые) – сперматозоиды) образуются мужскими гаметофитами (микрогаметофитами), находящимися внутри пыльцы. Пыльца из микроспорангиев (пыльцевых мешков) переносится к семязачаткам. Такой процесс называется опылением.

Пыльца прорастает пыльцевой трубкой, которая растет в сторону яйцеклетки (+ хемотаксис). По этой трубке неподвижные мужские гаметы (спермии) достигают яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Вода не нужна спермиям ни на одной из перечисленных стадий!

Гаметофитное поколение у семенных растений крайне редуцировано (особенно у покрытосеменных), теряет свою самостоятельность (сравните со споровыми растениями) и развивается на спорофите, который сильно усложняется (как и у всех сосудистых растений доминирует в жизненном цикле).

Внутреннее оплодотворение, независимое от воды, развитие зародыша внутри семени, представляют собой главное биологическое преимущество семенных растений, которое позволило им освоить разнообразные местообитания и стать господствующей группой растений на Земле.

Источник