Вопрос 2 Строение дерева и древесины. Главные разрезы ствола. Составные части дерева

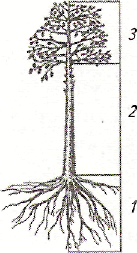

Дерево состоит из трех частей: кроны, ствола и корней. Каждая часть выполняет свою функцию и имеет свое промышленное применение.

Крона состоит из веток с листьями или хвоей. Листва и хвоя получают питательные вещества по веткам, стволу и корням из почвы. В свою очередь, под влиянием солнечного света и воздуха в листьях и хвое образуются вещества, необходимые для жизни дерева. Кроме того, листья и хвоя выделяют лишнюю влагу, поступающую из почвы.

Промышленное использование кроны невелико. Из листьев и хвои получают витаминную муку (ценный продукт для животноводства и птицеводства), лекарственные препараты, а из ветвей — технологическую щепу для производства тарного картона и древесноволокнистых плит.

Ствол поднимает крону поближе к солнечному свету. Он доставляет растворенные в воде минеральные вещества кроне (восходящий ток), органические — корням (нисходящий ток); хранит про запас питательные вещества. Верхняя, тонкая часть ствола называется вершиной, нижняя, толстая часть — комлем.

Ствол — основной материал для столярных и строительных работ.

Рис. 1. Дерево, составные части: /— корни; 2— ствол; 3— крона

Корни являются одной из важных частей дерева. От главного, крупного корня отходят в стороны мелкие. Кроме того, корневая система храпит запас питательных веществ и удерживает дерево в вертикальном положении.

Корни используют как второсортное топливо. Пень и крупные корни сосны через некоторое время после выкорчевки служат сырьем для получения канифоли и скипидара.

Строение древесины. Главные разрезы ствола

Если ствол распилить поперек, то на торце можно увидеть его строение. Наружная оболочка дерева называется корой. Вид и цвет коры зависят от возраста и породы дерева. Кора многих древесных пород имеет большое практическое применение. Из коры добываются химические вещества, применяемые в медицине. Кора имеет два слоя: внешний (пробковый), который защищает дерево от различных повреждений, и внутренний (лубяной), по которому идут питательные соки от кроны к корням. Из луба делают мочала, веревки.

За корой следует камбий — слой, обеспечивающий рост дерева. Камбий принимает от луба питательные вещества и вырабатывает из них материал для построения древесины и коры. Материал, из которого получается древесина, каждый год откладывается в виде колец. Сосчитав годичные кольца у комля (прилегающей к корню части дерева), можно определить, сколько дереву лет. При долевом распиле дерева годичные кольца видны как полоски и образуют красивый рисунок, называемый текстурой.

Часть древесины, образованная живыми клетками, называется заболонь. Из нее состоят молодые деревья всех пород. Заболонь всегда окрашена в более светлые тона, чем окружающая древесина. В растущем дереве она проводит воду с минеральными веществами от корней к кроне. Заболонь легко пропускает воду, менее стойка против загнивания, чем остальные слои, поэтому для изготовления тары под жидкие товары ее следует использовать ограниченно.

Из отмирающих клеток древесины образуется ядро. Отмирание происходит вследствие закупорки водопроводящих путей, отложения дубильных, красящих веществ, смолы, углекислого кальция. Это изменяет цвет древесины, ее массу и механические свойства. Ядро — самая крепкая часть дерева, основной материал для строительных и столярных работ.

К ядру прилегает сердцевина — узкая центральная часть ствола, рыхлая ткань. На поперечном разрезе ствола она выглядит темным пятнышком диаметра 2-5 мм, на радиальном разрезе имеет вид прямой или извилистой темной узкой полоски.

От сердцевины расходятся в разные стороны сердцевинные лучи. В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения воды с питательными веществами внутрь ствола и для их запаса. Сердцевинные лучи имеются у всех пород, но заметны лишь у некоторых. Сердцевинные лучи могут быть очень узкие, невидимые простым глазом

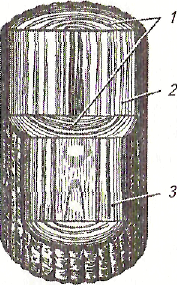

Основные разрезы ствола: поперечный, проходящий перпендикулярно оси ствола и направлению волокон и образующий торцевую плоскость;радиальный (продольный), проходящий через сердцевину ствола по радиальному направлению вдоль волокон древесины; танген-талъпый (продольный), проходящий на некотором расстоянии от сердцевины.

Рис. 6. Основные разрезы ствола: /-поперечный; 2— радиальный; 3~тан-гентальный

Источник

Главные разрезы и части ствола

Вследствие слоисто-волокнистого строения древесину следует изучать на трех главных разрезах ствола: поперечном (или торцовом) —в плоскости, перпендикулярной оси ствола; радиальном — в плоскости, проходящей вдоль оси ствола через сердцевину, и тангенциальном — в плоскости, проходящей вдоль ствола на том или ином расстоянии от сердцевины (рис. 2).

Рис. 2. Главные разрезы ствола: 1 — поперечный, или торцовый; 2 — радиальный; 3 — тангенциальный.

Рис. 3. Поперечный разрез стволика сосны. В середине разреза расположена сердцевина, окруженная концентрическими кольцами, составляющими древесину; снаружи древесина одета корой. Широкая светлая наружная зона древесины, граничащая с корой,— заболонь; более темная центральная часть — ядро.

Разрезы делают острым инструментом во избежание разрыва тканей и сминания отдельных элементов, строго по указанным направлениям, так как косые разрезы часто дают неверную картину строения. На поперечном разрезе ствола можно ясно различить три части: примерно в центре разреза (ствола) находится сердцевина в виде небольшого темного пятнышка; средняя, главная по массе, часть ствола занята древесиной, которая снаружи одета корой (рис. 3).

На границе между древесиной и корой находится тонкий, неразличимый невооруженным глазом слой, называемый камбием. Камбий выполняет важную роль, обусловливая прирост в толщину древесины и коры. Сердцевина сравнительно редко находится в геометрическом центре сечения ствола; обычно она более или менее смещена в сторону, занимая эксцентрическое положение. Диаметр сердцевины большей частью колеблется в пределах 2—5 мм (у бузины достигает 1 см); у многих пород она округлая или овальная, у ольхи треугольная, у ясеня четырехугольная, у тополя пятиугольная, у дуба звездчатая. На продольном разрезе направление сердцевины у хвойных пород более или менее прямое, у лиственных — извилистое; по высоте ствола диаметр сердцевины, наименьший у пня, увеличивается вверх по стволу до кроны, а в пределах, кроны снова уменьшается.

Кора на поперечном разрезе ствола имеет форму кольца, окрашенного обычно значительно темнее древесины (см. рис. 3). В толстой коре на взрослых деревьях можно различить два слоя с постепенным или резким переходом от одного к другому: наружный, называемый коркой (его назначение предохранять дерево от резких колебаний температуры, испарения влаги и механических повреждений), и внутренний, непосредственно прилегающий к камбию и древесине, лубяной, особенно хорошо развитый и заметный у липы; назначение его в растущем дереве — проводить органические питательные вещества вдоль ствола.

У молодых деревьев кора гладкая, иногда покрыта тонкими опадающими чешуями; при утолщении ствола в коре появляются трещины, углубляющиеся с возрастом. По характеру поверхности кора может быть гладкой, бороздчатой, чешуйчатой, волокнистой и бородавчатой. Бороздчатая кора характеризуется наличием более или менее глубоких продольных и поперечных борозд (дуб), чешуйчатая — наличием чешуек, обычно легко отслаивающихся (сосна). Чешуйки, наслаиваясь друг на друга, могут образовать толстые слои неравномерной толщины, так получается чешуйчато-бороздчатая кора на старых соснах и лиственницах. Волокнистая кора может отслаиваться длинными продольными лентами (можжевельники); бородавчатая кора бывает покрыта мелкими бородавками (бересклет бородавчатый). Цвет коры снаружи изменяется в широких пределах: от белого (береза), светло-серого (пихта), зеленовато-серого (осина) до серого (ясень), темно-серого (дуб) или темно-бурого (ель).

С каждым годом толщина коры увеличивается. Однако вследствие малой величины годичного прироста и постепенного отпада наружных слоев в виде чешуи кора никогда не достигает такой толщины, как древесина. По отношению к объему ствола кора у наших лесных пород составляет от 6 до 25%, в зависимости от породы, возраста дерева и условий произрастания. В табл. 2 приведены ориентировочные данные, показывающие, какую долю общего объема ствола занимает кора у основных пород.

Таблица 2. Относительный объем коры в стволе.

Источник