Прочность древесины при сжатии вдоль волокон.

Наиболее характерным из механических свойств древесины и важным в практическом отношении является прочность при сжатии вдоль волокон. Для испытаний применяют образец в форме прямоугольной призмы с основанием 20X20 мм и высотой (по направлению волокон) 30 мм. После измерения на половине высоты, ширины а и толщины b образец располагают между опорными поверхностями машины и нагружают вдоль волокон равномерно со средней скоростью 4000±1000 кГ/мин на весь образец.

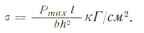

Испытание доводят до явного разрушения образца и по шкале машины отсчитывают максимальную нагрузку Рmах с точностью 5 кГ. Предел прочности вычисляют с точностью 5 кГ/см 2 по формуле. Величина предела прочности при сжатии вдоль волокон существенно снижается при увеличении влажности до предела гигроскопичности. Деформация при сжатии вдоль волокон выражается в некотором укорочении образца. Разрушение обычно начинается с продольного изгиба отдельных волокон; во влажной древесине или в образцах из мягких или вязких пород наблюдается смятие у торцов и выпучивание боков, а в сухой древесине или в образцах из твердых пород — сдвиг одной части образца относительно другой по линии, проходящей на тангенциальной поверхности под углом около 60° к оси образца

Разрушения древесины при сжатии вдоль волокон в самом начале этого явления, еще совершенно незаметного для невооруженного глаза, в толстых стенках поздних трахеид хвойных пород появляются поперечные штрихи, так называемые линии скольжения, составляющие с осью трахеид угол около 70°. В дальнейшем линии скольжения соединяются в линии разрушения, направленные обычно под углом к волокнам; в этой стадии разрушения искривления волокон еще не наблюдается. После появления этих линий начинается разрушение, видимое невооруженным глазом. Это разрушение выражается в искривлении клеточных стенок, а вместе с ними и волокон (рис. 53).

Характер разрушения может быть двух типов — сдвиг и смятие. В первом случае волокна искривляются, сдвигаясь в сторону и относительно друг друга, а во втором — одна часть волокна сминается и частично проникает в полость другой части. Древесина оказывает довольно большое сопротивление сжатию вдоль волокон, что обусловливает частое ее применение в этих условиях работы (сваи, стойки, ноги стропильных ферм и др.). Рассматриваемое свойство древесины хорошо изучено. Пределы прочности древесины основных пород при сжатии вдоль волокон приведены в табл. 35.

В среднем для всех пород предел прочности при сжатии вдоль волокон составляет (с округлением) 450 кГ/см 2 , т. е. он примерно в 2,7 раза ниже предела прочности при растяжении вдоль волокон. Предел пропорциональности при сжатии вдоль волокон для некоторых наших пород (лиственницы, сосны, пихты, ясеня) составляет в среднем 0,7 предела прочности.

52 Прочность древесины при статическом изгибе (методы испытаний и показатели прочности).

Для испытания на статический изгиб применяются образцы в форме бруска размерами 20X20X300 мм. Неподвижные опоры и ножи должны иметь закругление радиусом 15 мм; расстояние между центрами опор l = 24 см. После измерения посредине длины сечения (ширины b и высоты h) образец располагают на опорах и нагружают в двух точках на расстоянии 8 см от каждой опоры, равномерно со скоростью 700 ±150 кГ/мин на весь образец, который доводится до полного излома. По шкале машины отсчитывают максимальную Нагрузку Рmах с точностью 1 кГ. Предел прочности вычисляют по формуле:

Предел прочности при статическом изгибе существенно зависит от влажности. При изгибе в древесине возникают нормальные напряжения (на растяжение и сжатие вдоль волокон) и касательные напряжения (на скалывание вдоль волокон). Первые достигают максимума в крайних волокнах, наиболее удаленных от нейтральной плоскости, а вторые — в нейтральной зоне, которая теоретически должна проходить посредине высоты бруска.

В древесине из-за различий прочности при растяжении и сжатии вдоль волокон нейтральная плоскость смещается в сторону растянутой зоны, что обусловливает неравенство нормальных напряжений (на растяжение и сжатие вдоль волокон). Деформация при изгибе внешне выражается прогибом образца и измеряется стрелой прогиба. Так как прочность древесины при сжатии вдоль волокон значительно меньше, чем прочность при растяжении, разрушение при изгибе начинается в зоне сжатия в виде складок, хотя на глаз оно редко заметно. Окончательное разрушение происходит в зоне растяжения и заключается в разрыве или отщепе крайних волокон и полном изломе образца. Излом древесины высокого качества волокнистый или защепистый, при низком качестве — раковистый, почти гладкий.

Защепистость излома более резко выражена в растянутой зоне образца; пучки волокон там крупнее и длиннее; в сжатой зоне, наоборот, эти пучки мелкие и короткие.

Прочность древесины при статическом изгибе по величине занимает промежуточное положение между прочностью при растяжении и сжатии вдоль волокон и может быть в среднем для разных пород принята равной около 900 кГ/см 2 . Если прочность при сжатии вдоль волокон принять за единицу, прочность при статическом изгибе будет примерно в 2 раза, а прочность при растяжении вдоль волокон — в 2,7 раза выше. Предел пропорциональности при статическом изгибе составляет в среднем 0,7 от предела прочности. Заштрихованная на диаграмм фигура, ограниченная кривой изгиба и перпендикуляром, опущенным из точки максимального ее подъема на ось абсцисс, характеризует работу, затраченную на излом образца. Величина площади этой фигуры зависит не только от максимальной нагрузки Рmах и стрелы прогиба в момент разрушения fmax, но и от формы кривой и ее наклона по отношению к оси абсцисс; следовательно, площадь этой фигуры, пли работу А, затраченную на излом образца, можно выразить формулой:

где η — коэффициент полноты диаграммы, показывающий, какую часть площади прямоугольника со сторонами Рmах и fmaxсоставляет площадь заштрихованной фигуры. Для древесины дуба коэффициент полноты в среднем равен 0,62. Разделив общую работу на объем образца получим удельную работу, которая может служить характеристикой вязкости древесины.

Высокая прочность и легкость приложения усилия обусловливают широкое применение древесины для деталей, работающих на изгиб: всевозможные балки, стропила, фермы, мосты, ригели шахтных креплений, подмости, обрешетка и т. д. Различие между прочностью при радиальном и тангенциальном изгибе обнаруживается только у хвойных пород: предел прочности при тангенциальном изгибе может быть на 10—12% выше, чем при радиальном; у лиственных пород прочность при изгибе в обоих направлениях практически можно считать одинаковой (разница 2—4%). Кроме обычного поперечного изгиба, когда волокна древесины направлены вдоль оси: бруска, могут быть случаи, когда волокна направлены поперек оси бруска. В двух последних случаях предел прочности древесины ели и сосны составляет 1—5%, а бука — около 20% предела прочности при обычном изгибе.

53 Методы определения влажности древесины

Для определения влажности древесины используют различные способы. Наиболее распространенными из которых являются весовой и электрический.

Источник

Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон

Основным механическим свойством древесины является прочность, которая зависит от направления действующей нагрузки, породы дерева, плотности, наличия пороков.

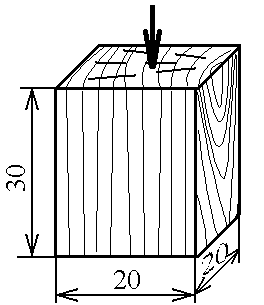

Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон выполняют на образцах в виде прямоугольной призмы сечением 2020 мм и высотой вдоль волокон 30 мм (рис. 1).

Рис. 1. Образец для испытания на сжатие вдоль волокон

Перед испытанием определяют с помощью электронного влагомера ЭВ-2М влажность образца (можно воспользоваться результатом определения влажности древесины, который был получен на аналогичном образце, хранившемся в одинаковых условиях) и измеряют размеры сечения образца (в середине его длины) штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. При испытании образца скорость подачи, нагрузки должна быть равномерной 250005000 Н/мин в течение всего времени испытания. Испытание ведут до разрушения образца.

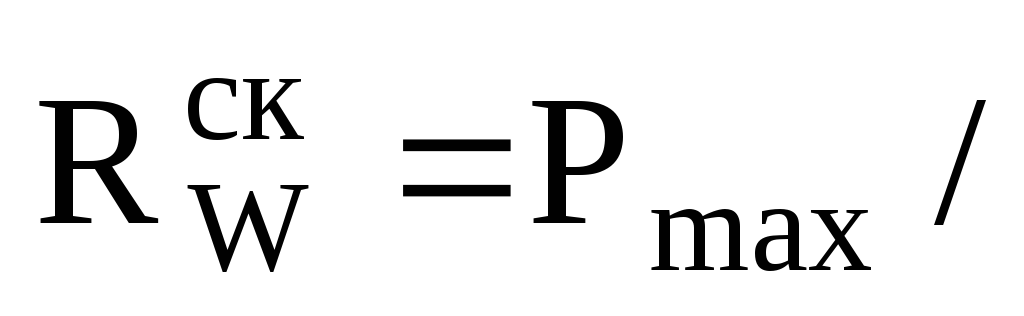

Предел прочности при сжатии RW вдоль волокон при данной влажности древесины вычисляют по формуле:

где Pmax — максимальная нагрузка, Н;

a,b — размеры поперечного сечения образца, мм.

Предел прочности при сжатии вдоль волокон пересчитывают на нормальную (стандартную) влажность 12 % по формуле:

где — коэффициент, равный 0,04 на 1 % влажности;

RW — предел прочности при сжатии образца с влажностью W, % в момент испытания, МПа

Для образцов с влажностью равной или большей предела гигроскопичности (30 %):

R12 = RW/,

где RW — предел прочности при сжатии образца с влажностью W, % в момент испытания, МПа.

—коэффициент пересчета при влажности 30 % (табл. 2).

Ель, граб, пихта, орех, осина, тополь, ива, груша

Определение предела прочности при скалывании вдоль волокон

Испытание на скалывание вдоль волокон проводят по тангентальной и радиальной плоскостям, форма и размеры должны соответствовать рис. 2. Образцы вырезают таким образом, чтобы годовые слои на торцах были параллельны плоскости скалывания при тангентальном и перпендикулярны при радиальном скалывании. Отклонения от указанных размеров скалываемой части образца не должны превышать 0,5 мм. Перед испытанием штангенциркулем измеряют с точностью до 0,1 мм по ожидаемой плоскости скалывания ширину образца «в» и длину скалывания «с».

Рис. 2. Образцы для испытания древесины на скалывание вдоль волокон по плоскости: а) тангентальной, б) радиальной

Испытания проводят в специальном приспособлении до разрушения образца. Скорость нарастания нагрузки должна быть равномерной в течение всего испытания 4 1,0 кН/мин. По шкале силоизмерителя определяют максимальную нагрузку с погрешностью не более цены деления шкалы силоизмерителя.

Большую часть разрушенного образца подвергают испытанию на влажность. Предел прочности при скалывании в тангентальной плоскости при влажности в момент испытания вычисляют по формуле:

bl,

где Pmax — максимальная нагрузка, Н;

b — ширина образца, мм;

l — длина скалывания, мм.

Предел прочности при скалывании пересчитывают к влажности древесины 12 %.

Для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности (30 %):

где — поправочный коэффициент, равный 0,03 на 1 % влажности.

Предел прочности образца с влажностью равной или большей предела гигроскопичности, пересчитывают к влажности 12 % по формуле:

,

где К12 — пересчетный коэффициент при влажности 30 % (табл. 3).

Источник