- Практическая работа №2

- I I -я стадия изучения риска — выявление последовательности опасных ситуаций. Дерево отказов. Дерево событий

- Пример 2. Анализ «деревьев отказов и событий».

- Пример 3. Количественные показатели риска аварий на магистральных нефтепроводах

- 2.1. Пример решения задачи

- 1. Построение структурно-логической схемы развития аварии («Дерево событий»)

Практическая работа №2

I I -я стадия изучения риска — выявление последовательности опасных ситуаций. Дерево отказов. Дерево событий

Цель работы – получение практических навыков в выявлении последовательности опасных ситуаций и построении деревьев отказов и деревьев событий.

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Построение дерева отказов.

Дерево отказов представляет собой сложную структуру, лежащую в основе словесно-графического способа анализа возникновения аварии из последовательностей и комбинаций неисправностей и отказов элементов системы. Дерево отказов идентифицирует событие или ситуацию, создающие риск, после чего ставиться вопрос: как могло возникнуть такое событие? Анализ дерева отказов – это описание всех возможных причин каждого события. Практическая полезность дерева отказов зависит от тщательности оценки итогового (верхнего) события. В анализе дерева отказов учитываются причины, которые привели к верхним событиям. Наиболее доступные для исследования причины – это отказы компонентов, по которым имеется достаточное количество статистических данных.

Методика построения дерева отказов заключается в следующих этапах:

1. Определяют аварийное (верхнее, конечное) событие, которое образует вершину дерева. Данное событие четко формулируют, дают признаки его точного распознавания.

Если конечное событие сразу определить не удается, то приводят прямой анализ работы объекта с учетом изменения состояния работоспособности, перечислением возможных отказов, определения последствий этих событий. 2. Используя стандартные символы событий и логические символы (табл. 1), стоят дерево в соответствии со следующими правилами:

2.1. Конечное (аварийное) событие помещают вверху;

2.2. Дерево состоит из последовательности событий, которые ведут к конечному событию;

2.3. Последовательности событий образуются с помощью логических знаков И и ИЛИ.

2.4. Событие над логическим знаком помещают в прямоугольник, а само событие описывают в этом прямоугольнике.

2.5. Первичные события (исходные причины) располагают снизу.

При построении дерева события располагают по уровням. Аварийное (конечное) событие занимает верхний –нулевой уровень, ниже располагают события 1-го уровня (среди них могут быть и начальные), затее 2-го уровня и т.д. Если на 1-м уровне содержится одно или несколько начальных событий, объединяемых логическим знаком ИЛИ, то возможен непосредственный переход от начального события и аварии.

3. Сложное дерево имеет различные наборы исходных событий, при которых достигается событие в вершине. Они называются аварийными сочетаниями.

Определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекторию для построения дерева.

Минимальным аварийным сочетанием (МАС) называют наименьший набор исходных событий, при котором возникает событие в вершине.

Таблица 1 – Стандартные символы событий и логические символы, применяемые при построении деревьев отказов.

Выходной сигнал В появляется только тогда, когда поступают все входные сигналы

Выходной сигнал В появляется при поступлении любого одного или большего числа сигналов

Результат конкретной комбинации отказов на входе логической схемы

Отказ (неисправность), причины которого выявлены не полностью, например из-за отсутствия информации

4. Качественно и количественно исследуют дерево отказов с помощью выделенных МАС и траекторий. Качественный анализ заключается в сопоставлении различных маршрутов от начальных событий к конечному и определении наиболее опасных путей, приводящих к аварии. При количественном исследовании рассчитывают вероятность появления аварии в течении задаваемого интервала времени по всем возможным маршрутам.

Построение дерева событий.

Дерево событий позволяет проследить последовательность аварии, т.е. набора обстоятельств (не только отказов системы, но и внешних воздействий на нее), ведущих к аварии.

Если дерево отказов позволяет учитывать только причинно-следственные связи между отказами элементов, то дерево событий дает картину физических процессов, приводящих элементы и систему к критическому состоянию.

Анализ дерева событий может дать ответы на следующие вопросы: «Какие нежелательные события могут произойти?» и «Какова вероятность таких событий?». Ответы могут быть получены с помощью анализа потенциальных последовательностей развития аварии. Последовательности определяются, начиная с какого-то исходного события и последующего суммирования прочих событий, вплоть до того момента, когда авария либо происходит, либо предотвращается. Полную картину риска дает анализ всех возможных последствий.

Дерево событий обычно рисуется слева направо и начинается с исходного события. Этим исходным событием является любое событие, которое может привести к отказу какой либо системы. В дереве событий исходные события связаны со всеми другими возможными событиями ветвями, а каждая последовательность аварии представляет собой путь развития аварии, состоящий из набора таких разветвлений.

С помощью анализа дерева событий можно определить пути развития аварии, которые вносят наибольший вклад в риск из-за их высокой вероятности.

Анализ ветвей и путей развития аварии позволяет вносить изменения в конструкцию и эксплуатационные мероприятия системы для уменьшения риска.

Пример 1. Построение дерева отказов и дерева событий для случая схода поезда с рельсов из-за дефектности рельсов, неработоспособности подвижного состава и возникновения резонансных колебаний.

Источник

Пример 2. Анализ «деревьев отказов и событий».

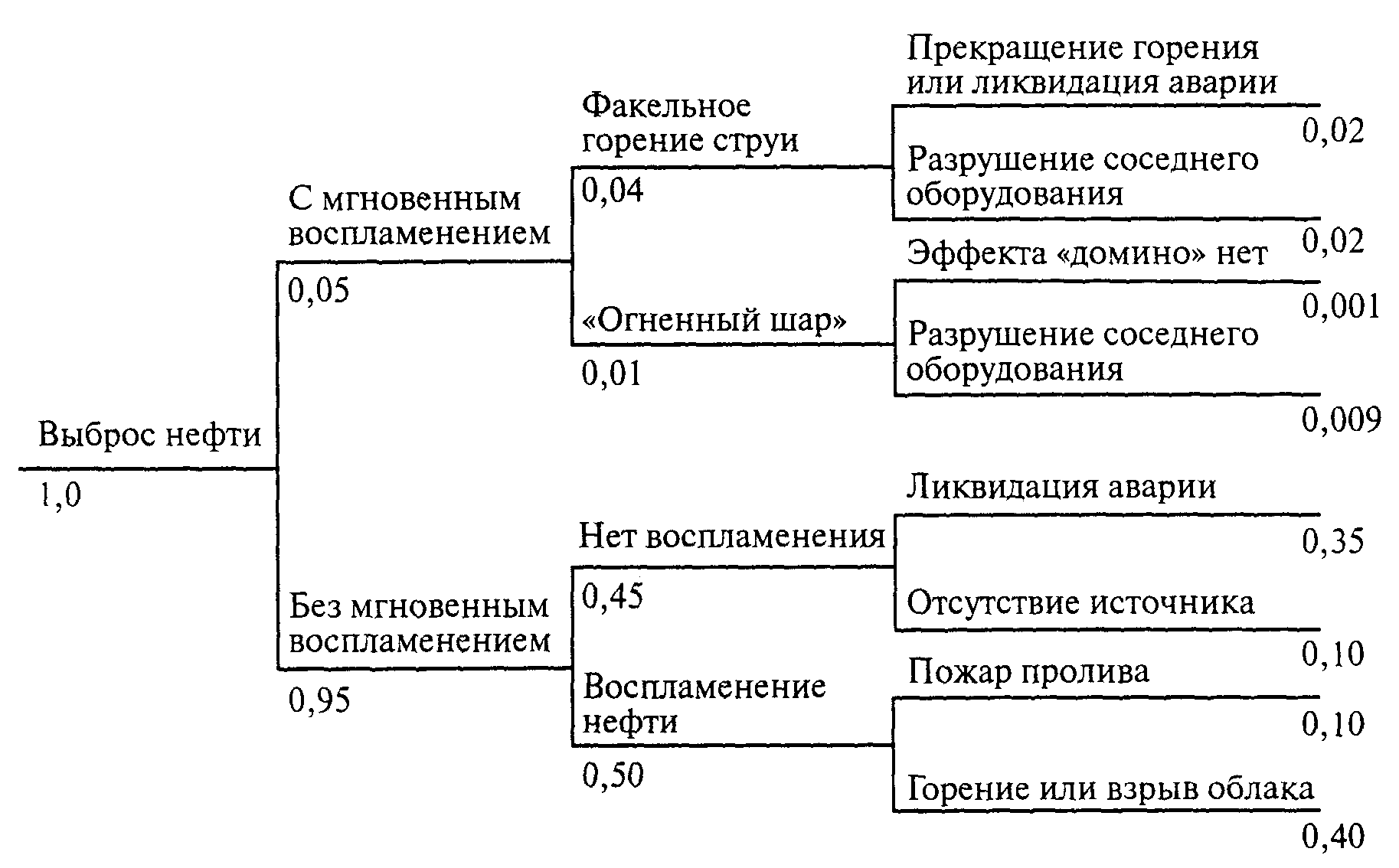

Пример «дерева событий» для количественного анализа различных сценариев аварий на установке переработки нефти представлен на рисунке. Цифры рядом с наименованием события показывают условную вероятность возникновения этого события. При этом вероятность возникновения инициирующего события (выброс нефти из резервуара) принята равной 1. Значение частоты возникновения отдельного события или сценария пересчитывается путем умножения частоты возникновения инициирующего события на условную вероятность развития аварии по конкретному сценарию.

Рис. «Дерево событий» аварий на установке первичной переработки нефти

Пример «дерева отказа», используемого для анализа причин возникновения аварийных ситуаций при автоматизированной заправке емкости, приведен на рис. 2. Структура «дерева отказа» включает одно головное событие (аварию, инцидент), которое соединяется с набором соответствующих нижестоящих событий (ошибок, отказов, неблагоприятных внешних воздействий), образующих причинные цепи (сценарии аварий). Для связи между событиями в узлах «деревьев» используются знаки «И» и «ИЛИ». Логический знак «И» означает, что вышестоящее событие возникает при одновременном наступлении нижестоящих событий (соответствует перемножению их вероятностей для оценки вероятности вышестоящего события). Знак «ИЛИ» означает, что вышестоящее событие может произойти вследствие возникновения одного из нижестоящих событий.

1 В отечественной литературе встречаются и иные наименования этого «дерева»: «дерево отказов», «дерево неполадок», «дерево происшествий» и т.п.

Так, «дерево», представленное на рис. 2, имеет промежуточные события (прямоугольники), тогда как в нижней части «дерева» кругами с цифрами показаны постулируемые исходные события-предпосылки, наименование и нумерация которых приведены в табл. 4.

Анализ «дерева отказа» позволяет выделить ветви прохождения сигнала к головному событию (в нашем случае на рис. 2 их три), а также указать связанные с ними минимальные пропускные сочетания, минимальные отсечные сочетания.

Минимальные пропускные сочетания — это набор исходных событий-предпосылок (на рис. 2 отмечены цифрами), обязательное (одновременное) возникновение которых достаточно для появления головного события (аварии). Для «дерева», отображенного на рис. 2, такими событиями и (или) сочетаниями являются: ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Используются главным образом для выявления «слабых» мест.

Исходные Минимальные отсечные сочетания — набор исходных событий, который гарантирует отсутствие головного события при условии не возникновения ни одного из составляющих этот набор событий: , , . Используются главным образом для определения наиболее эффективных мер предупреждения аварии.

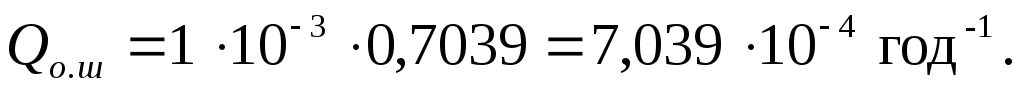

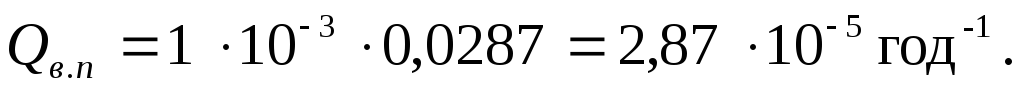

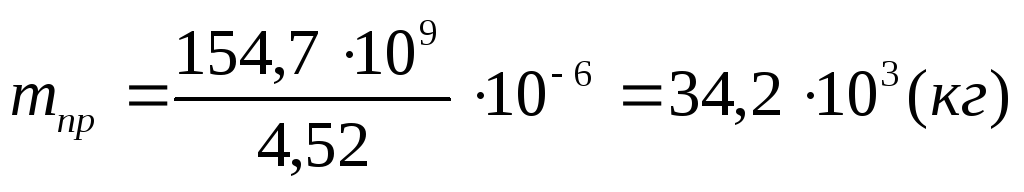

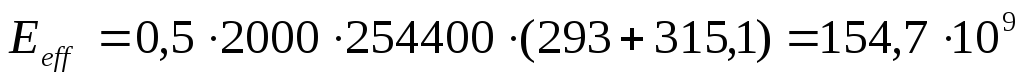

Пример 3. Количественные показатели риска аварий на магистральных нефтепроводах

В соответствии с Методическим руководством по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах основными показателями риска являются интегральные (по всей длине трассы нефтепровода) и удельные (на единицу длины нефтепровода) значения:

частоты утечки нефти в год;

ожидаемых среднегодовых площадей разливов и потерь нефти от аварий;

ожидаемого ущерба (как суммы ежегодных компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и стоимости потерянной нефти).

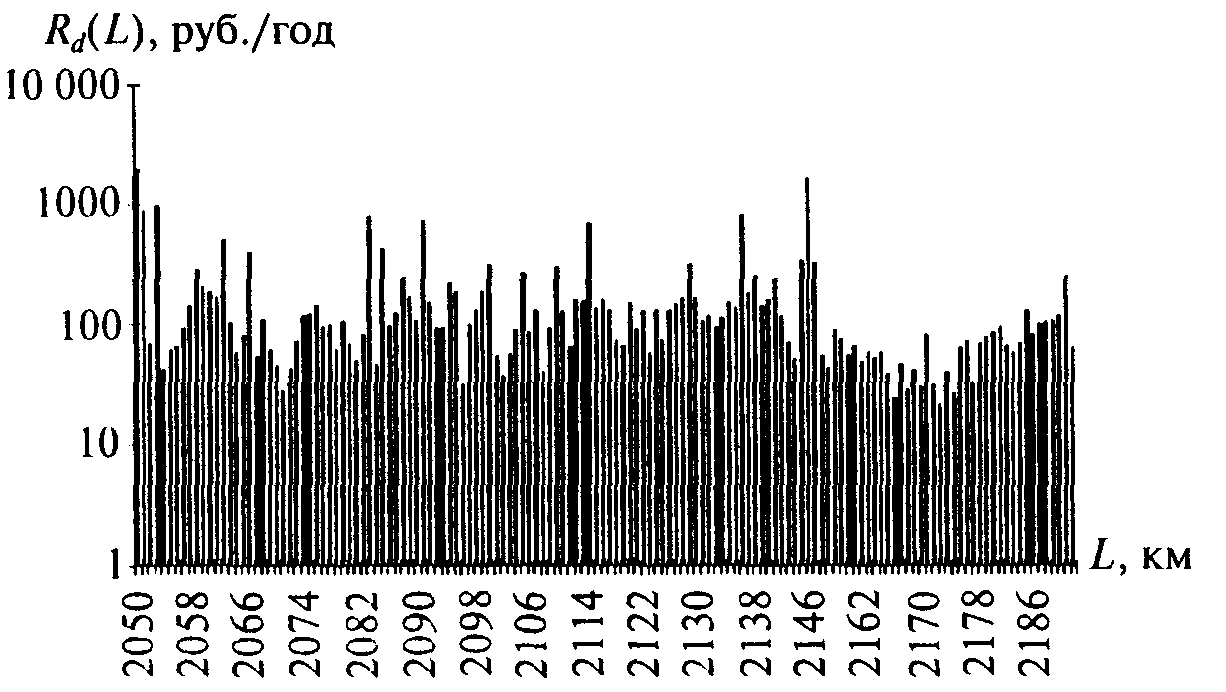

На рис. 4 представлено распределение ожидаемого ущерба вдоль трассы нефтепровода.

Оценки риска могут быть использованы при обосновании страховых тарифов при страховании ответственности за ущерб окружающей среде от аварий и выработке мер безопасности. В частности, линейные участки нефтепроводов с наиболее высокими показателями риска должны быть приоритетными при проведении внутритрубной диагностики или ремонта трубопроводов.

Рис. 4. Распределение ожидаемого ущерба Rd(L) по трассе магистрального

5.4.А.Практическая работа. Оценка экологических ситуаций по повторяемости природных стихийных бедствий

Источник

2.1. Пример решения задачи

Необходимо построить логическую схему развития аварии на территории резервуарного парка, провести расчет параметров поражающих факторов (избыточного давления, импульса ударной волны, теплового излучения пожара пролива, теплового излучения «огненного шара») и индивидуального риска.

Исходные данные для решения задачи:

Резервуар с пропаном объемом 600м 3 (РВС-600). Степень заполнения резервуара — 80% (по объему). Температура пропана 20°С, нормальная температура кипения пропана: — 42,1 0 С. Плотность сжиженного пропана 530 кг/м 3 . Удельная теплота сгорания пропана 4,6·10 7 Дж/кг [2]. Статистическая вероятность выброса пропана из резервуара – 10 -3 1/год; Расстояние до человека, для которого определяется величина индивидуального риска – 500 м.

Для решения задачи воспользуемся методикой расчета пожарного риска на производственных объектах, утверждённой Приказом МЧС России от 10.07.2009 №404 (Приложение 3) и Приложением Э ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

1. Построение структурно-логической схемы развития аварии («Дерево событий»)

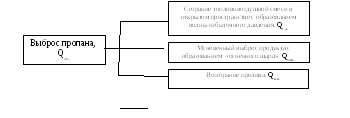

По статистическим данным об авариях на установках данного типа определяем, что наиболее вероятным будет развитие аварии по сценариям А3, А5, А9 (рис. 2, Приложение 2). В данном случае структурно-логическая схема развития аварии будет иметь вид:

Рис. 1 Структурно-логическая схема развития аварии с выбросом пропана из шарового резервуара

2. Расчет вероятности развития аварии по каждому сценарию

Выполним оценку вероятности развития аварии по отдельным сценариям. Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (А9):

Вероятность образования «огненного шара» (А3):

Вероятность воспламенения пролива (А5):

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимаем равными 0.

3. Расчет условной вероятности поражения человека в результате воздействия поражающих факторов

Определение условной вероятности поражения человека производим посредством определения значений пробит-функции Pr, которые определяются величиной параметров поражающих факторов.

3.1. Определение параметров поражающих факторов

Расчет параметров поражающих факторов производим в соответствии с методиками, представленными в Приложениях 3, 4 и 5.

3.1.1. Расчет параметров волны давления при сгорании газопаровоздушной смеси в открытом пространстве (Приложение 5)

а) Рассчитываем приведенную массу mпр:

где

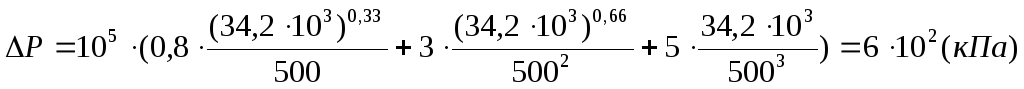

б) Рассчитываем избыточное давление Dр:

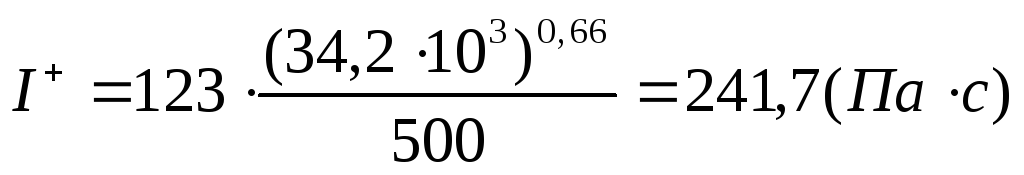

в) Находим импульс волны давления I + :

3.1.2. Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» (Приложение 4)

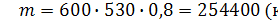

а) Находим массу горючего т в «огненном шаре»:

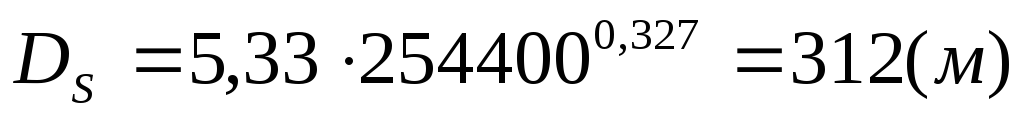

б) Определяем эффективный диаметр огненного шара DS (м):

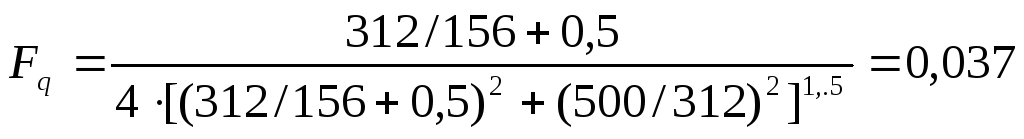

в) Определяем угловой коэффициент облучённости, принимая H=Ds/2=156 м:

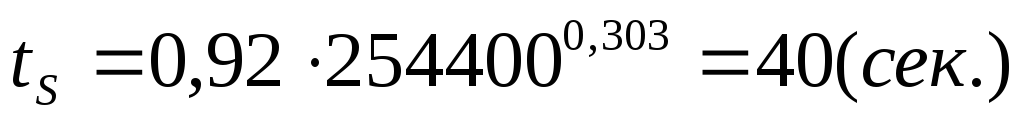

г) Определяем время существования огненного шара tS (сек.):

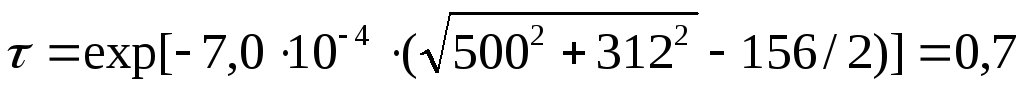

д) Определяем коэффициент пропускания атмосферы :

е) Определяем интенсивность теплового излучения q (кВт/м 2 ) огненного шара:

Источник