Цикл развития голосеменных растений на примере сосны обыкновенной

В жизненном цикле сосны обыкновенной доминирует спорофит– взрослое дерево, включающее в себя:корень,ствол,ветви(удлинённые побеги),укороченные побеги,листья, мужские и женскиешишки.

Стержневая корневая система сосны достигает в глубину 20–30 м и может вступать в симбиоз с мицелием (телом) грибов, например, маслят, создавая микоризу(грибокорень). Гифы (выросты мицелия) оплетают корни сосны от кончиков к зоне всасывания и проникают внутрь, подключаясь к проводящим пучкам. Поглощая органические вещества из растения, гриб поставляет в растение воду с минеральными веществами.

Ствол – вертикальный одревесневший стебель достигает в высоту 30–40 м. Ветви (удлинённые побеги) на стволе располагаются мутовками, покрыты сидячими, спирально расположенными бурыми чешуеобразными листочками и заканчиваются яйцевидными, конусообразными, коричневыми почками. В пазухах чешуевидных листочков развиваются укороченные побеги, из которых растет по два листка –хвоинки. Пара листьев сосны обыкновенной, длиной 3–8 см, толщиной 1,5–2 мм, при основании покрытых влагалищем, функционирует (живет) 3–5 лет и опадает вместе с укороченным побегом.

Мужские шишки– спороносные колоски (стробилы), образуются весной у основания молодых удлиненных побегов. Они собраны на общей оси. Каждая отдельная шишка длиной 8–12 мм, желтого или розового цвета, состоит из короткого стержня (оси), на котором спирально расположены редуцированные спороносные листья –микроспорофиллы. С нижней стороны микроспорофиллов расположены по двамикроспорангия. В микроспорангиях – пыльцевых камерах, в результате деления мейозом диплоидных клеток спорогенной ткани образуются гаплоидныемикроспоры. В свою очередь микроспоры делятся митозом и образуют четырёхклеточныймужской гаметофит–пыльцу. Пыльцевое зерно включает в себявегетативную,генеративную(антиридиальную) и двепроталиальныеклетки. Проталиальные клетки являются резервными, поэтому, отставая через некоторое время в росте, отдают свой ресурс на развитие генеративной и вегетативной клеток, быстро дегенерируют и исчезают. Клетки пыльцы окружены двумя оболочками – внешней, толстой –экзинойи внутренней, тонкой –интиной.В двух местах экзина не срастается с интиной, образуя вздутия –воздушные мешки.

Женские конусовидные шишки, длиной 3–7 см, появляются на верхушках удлиненных побегов одиночно или группой по 2–3 шт. Состоят изоси, на которой спирально расположеныпокровныеисеменныечешуи –мегаспорофиллы(женские спороносные листья). С верхней стороны семенных чешуй, у их основания, находятся по двасеменных зачатка, прикрытые покровными чешуями. Семенной зачаток представляет собой мегаспорогенную ткань –нуцеллус, окружённый покровной тканью –интегументом. На верхушке семенного зачатка, обращенного к оси шишки, в интегументе остаётся отверстие – пыльцевход (микропиле).

Весной (в мае) после созревания пыльцы микроспорангии мужских шишек раскрываются, и пыльца разносится ветром. Опыление– это процесс попадания пыльцы на микропиле семенных зачатков. Во время опыления чешуи женских шишек широко раскрыты. Пыльца заносится воздушными потоками (ветром) между чешуями, прилипает к клейкой жидкости, которая выделяется из микропиле. Вследствие подсыхания клейкой жидкости пыльца затягивается через пыльцевход на нуцеллус. После опыления микропиле зарастает, чешуи женской шишки смыкаются, и вся шишка снаружи герметизируется (заливается) смолой. После попадания на нуцеллусвегетативная клеткапыльцы прорастает в негопыльцевой трубкой.Генеративнаяклетка заходит внутрь вегетативной клетки и движется в ее апикальной части. Следующие 13 месяцев пыльцевая трубка медленно врастает в нуцеллус, в направлении будущего женского гаметофита.

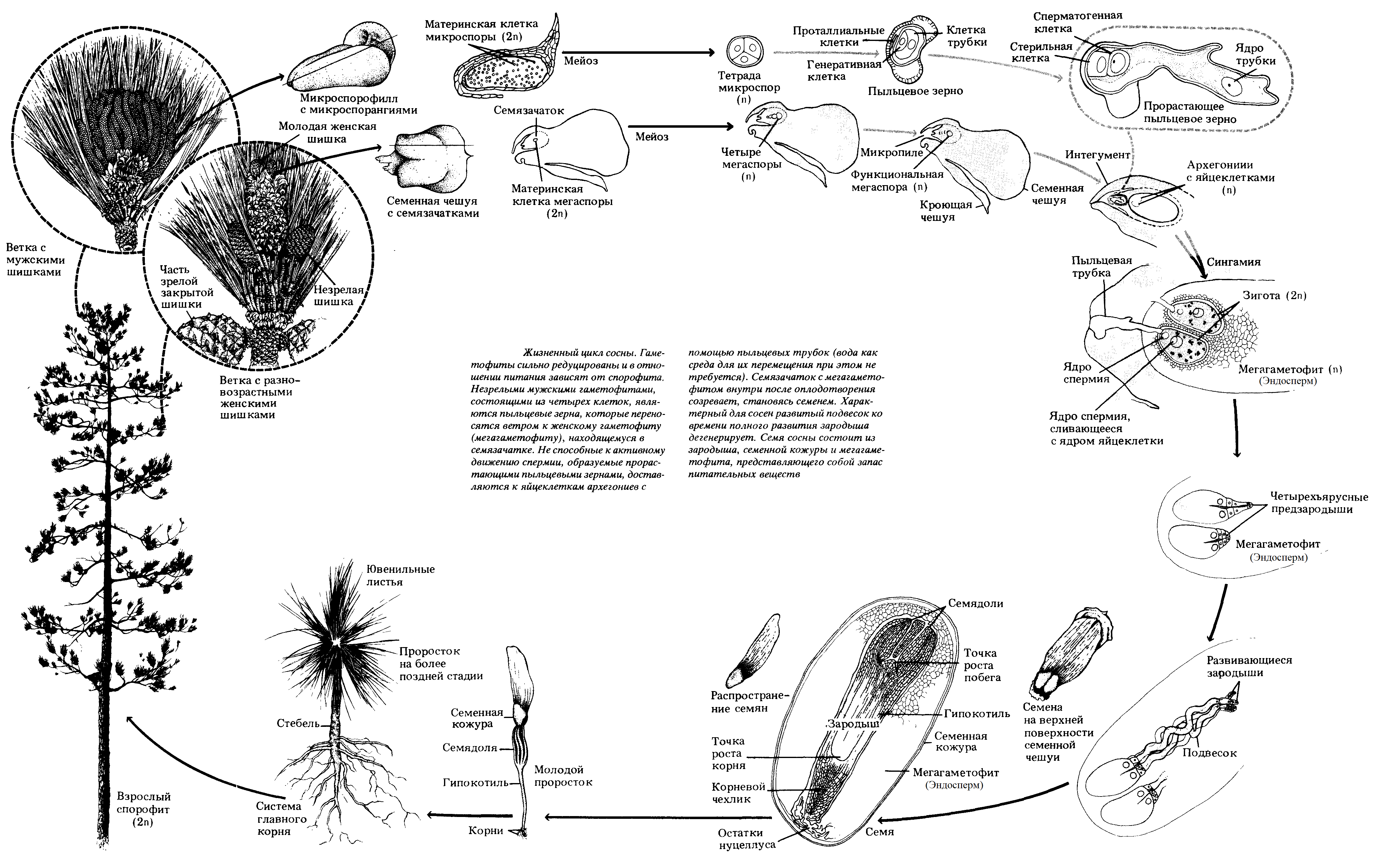

Рис. 40. Схема жизненного цикла сосны обыкновенной

Рис. 41. Жизненный цикл сосны обыкновенной

Через месяц после опыления одна клетка нуцеллуса – археспориальнаяклетка делитсямейозом, образуя четыре гаплоидныемегаспоры. Три из них отмирают, а наиболее удалённая от микропиле четвертая мегаспора начинает расти. Ее развитие вмегагаметофит(женский гаметофит) начинается через шесть месяцев после опыления и требует для завершения своего формирования еще полгода. В течение этого времени клетка мегаспоры митотическим разделением увеличивает количество своих ядер примерно до 2000 шт. На 13 месяц после опыления в мегаспоре происходитцитокинез– разделение многоядерной клетки клеточными стенками, которые локализуют ядра в отдельных клетках. Образованная гаплоидная ткань называетсяэндоспермом. На 13–15 месяц после опыления ближе к микропиле из клеток эндосперма формируются два-три редуцированныхархегониясяйцеклеткамив середине. Эндосперм с двумя архегониями представляет собойженский гаметофит (заросток).

В период формирования женского гаметофита пыльцевая трубка(вегетативная клетка) прорастает через нуцеллус и эндосперм, заходит в один из архегониев. К этому моментугенеративнаяклетка пыльцы внутри вегетативной клетки (пыльцевой трубки) делится на две дочерние клетки –стерильную(клетку-ножку) исперматогенную(клетку тела). После чего сперматогенная клетка делится на дваспермия. Пыльцевая трубка с двумя спермиями в середине представляет собой полностьюразвитый мужской гаметофит. Проникнув в архегоний и достигнув яйцеклетки, апикальная часть клеточной стенки пыльцевой трубки разрушается, в полость архегония вливается цитоплазма, и один из спермиев соединяется с яйцеклеткой, формируязиготу, другой спермий погибает. Процесс оплодотворения происходит приблизительно на 13-15 месяц после опыления. Обычно оплодотворяются и начинают развиваться в зародыши оплодотворенные яйцеклетки (зиготы) всех архегониев (полиэмбриология), однако, как правило, только один зародыш формируется полностью.

Следующие полгода (6 месяцев) после оплодотворения происходит формирование семенииз семенного зачатка: зигота развивается взародыш,эндоспермостаётся в качестве запасающей ткани семени, интегумент формируетоболочку семенис крыловидным выростом, нуцеллус расходуется на развитиеэндоспермаизародыша. Семена сосны обыкновенной черного цвета диаметром 4-5 мм, с перепончатым крыловидным выростом оболочки семени длиной 12-20 мм, полностью вызревают в ноябре-декабре, через 18-21 месяц после опыления. Женские шишки при созревании становятся матовыми от серо-светло-коричневого до серо-зеленого цвета; открываются (широко раскрывают свои чешуи) с февраля по апрель и вскоре опадают.

ПокрытосеменныеилиЦветковые растения – отдел высших семенных растений, особенностью которых является наличиецветка– органа полового размножения, в котором плодовые листочки (пестик), заключают в себе семенные зачатки. Другой особенностью покрытосеменных является образование в семенном зачатке семиклеточного женского гаметофита –зародышевого мешкаи оплодотворение в нём двух клеток (яйцеклетки и центральной диплоидной клетки) –двойное оплодотворение. Отдел покрытосеменных насчитывает более 250 тыс. видов растений.

Источник

Цикл развития сосны обыкновенной

Жизненный цикл голосеменных рассмотрим на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Спорофит — дерево высотой до 50 м, достигающее возраста 400 лет. Ветвление боковое. Ствол хорошо выражен, на нем мутовками располагаются боковые ветви. Нарастание побегов моноподиальное. Побеги покрыты бурыми чешуевидными листьями. В пазухах их расположены сильно укороченные побеги, несущие по два игольчатых листа. Игольчатые листья, или хвоя, в сечении имеют плосковыпуклую форму, в центре расположены два проводящих пучка.

Спорообразование начинается примерно на 30 — 40-м году жизни. На одном и том же растении образуются шишки двух видов, резко различающиеся между собой: мужские, расположенные группами, и женские — одиночные.

Мужская шишка образуется в пазухе чешуйки, на месте укороченного побега, длина ее 4 — 5 мм, ширина 3 — 4 мм. Она представляет собой побег с хорошо развитой осью, на которой спирально расположены микроспорофиллы, черепитчато налегающие друг на друга. У основания оси имеются чешуйки, играющие защитную роль. Микроспорофилл яйцевидной формы, тонкий, плоский, с двумя микроспорангиями на нижней стороне. В микроспорангиях к осени заканчивается обособление многочисленных материнских клеток микроспор. Весной происходит мейоз. В результате каждая диплоидная материнская клетка образует четыре микроспоры.

Микроспора одноядерна, спородерма ее состоит из интины и экзины и несет два воздушных мешка, которые возникают вследствие расхождения покровов. Здесь же, в микроспорангии, происходят прорастание микроспоры и образование мужского гаметофита, называемого пыльцой. Он развивается внутри микроспоры и редуцирован еще больше, чем у рассмотренных ранее разноспоровых растений. В результате деления микроспоры образуются антеридиальная клетка и две проталлиальные клетки, которые вскоре разрушаются. Проталлиальные клетки — единственные вегетативные клетки гаметофита. Затем антеридиальная клетка делится и образует генеративную клетку и клетку трубки. Покровы микроспоры остаются покровами пыльцы. Ко времени ее созревания микроспорангии вскрываются продольной щелью, и пыльца высыпается наружу. Воздушные мешки облегчают перенос ее ветром. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит внутри семязачатка, на женских шишках.

Женские шишки образуются на верхушках молодых побегов. Устроены они более сложно и относительно больших размеров. На главной оси расположены мелкие чешуйки, называемые кроющими. В их пазухах образуются крупные толстые семенные чешуйки с двумя семязачатками на верхней стороне. Семенная чешуйка — это редуцированный боковой побег, а не мегаспорофилл. Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса и интегумента. Нуцеллус и есть мегаспорангий. Он имеет яйцевидную форму и срастается с особым защитным покровом — интегументом. Лишь около вершины, обращенной к оси шишки, интегумент имеет отверстие — микропиле (пыльцевход). Вначале нуцеллус состоит .из однородных диплоидных клеток. Затем в средней части его обособляется одна более крупная археспориальная клетка. Она делится путем мейоза и образует четыре мегаспоры. В дальнейшем три из них отмирают. Мегаспорангий никогда не вскрывается, так что мегаспора остается внутри него. Мегаспора многократно делится и образует женский гаметофит, называемый эндоспермом (n). Из двух наружных клеток эндосперма, обращенных к микропиле, образуются два архегония, более редуцированных по сравнению с папоротниковидными.

Пыльца из мужских шишек переносится на семязачатки и улавливается каплей густой жидкости, заполняющей пространство между нуцеллусом и интегументом и выступающей через микропиле. Подсыхая, она втягивает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус. После опыления микропиле зарастает. Чешуйки женской шишки смыкаются. Мужской гаметофит продолжает свое развитие на мегаспорангии. Экзина лопается, и клетка трубки образует пыльцевую трубку, которая внедряется в ткань нуцеллуса и растет в направлении архегония. Генеративная клетка делится и образует две клетки: клетку-ножку и спермагенную клетку. Они переходят в пыльцевую трубку, которая и доставляет их к архегонию. Непосредственно перед оплодотворением из спермагенной клетки образуются два спермия — мужские гаметы без жгутиков. Пыльцевая трубка через шейку архегония достигает яйцеклетки. Тургор ее повышается, кончик лопается, и содержимое выбрасывается в цитоплазму яйцеклетки. Один из спермиев сливается с ядром яйцеклетки, а второй отмирает. От опыления до оплодотворения у сосны проходит около 13 месяцев. Из зиготы (2n) образуется зародыш. Рост зародыша осуществляется за счет запасных продуктов гаметофита — эндосперма (n). Сформировавшийся зародыш состоит из корешка, стебелька, нескольких семядолей (5 — 12) и почечки. Зародыш окружен эндоспермом, который используется при прорастании. Интегумент образует твердую спермодерму. Так семязачаток превращается в семя. Оно лежит открыто на семенной чешуйке и имеет (у сосны обыкновенной) крыловидный придаток, способствующий распространению семян ветром. Созревание семян наступает осенью, на второй год после опыления. Шишки к этому времени, достигают 4 — 6 см. Они продолговато-эллиптической формы, с заостренной верхушкой, чешуйки одревесневают, из зеленых становятся серыми. Следующей зимой шишки поникают, чешуйки расходятся и семена высыпаются. Отделившись от материнского растения, семя может длительное время находиться в состоянии покоя, и лишь с наступлением благоприятных условий зародыш трогается в рост.

Таким образом, у голосеменных имеется ряд более прогрессивных признаков по сравнению с папоротниковидными: гаметофиты полностью потеряли самостоятельность, они образуются на спорофите и живут на нем, оплодотворение не связано с водой; зародыш спорофита хотя и питается за счет гаметофита, но находится внутри семени и надежно защищен от неблагоприятных условий. Особенность семян голосеменных — их двойственная природа: питательная ткань — эндосперм принадлежит гаметофиту (n), зародыш — зачаток нового спорофита (2n), спермодерма и нуцеллус образуются из тканей материнского спорофита (2n).

Источник