- 4.2. Требования к целям технологий социальной работы. Построение «древа целей»

- 5. Мероприятия по развитию социальной политики. Построение «Дерева целей»

- Делись добром 😉

- Похожие главы из других работ:

- ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

- 1.3 Основные направления и мероприятия демографической политики

- 4. Что способствует развитию способностей

- 7. Рекомендации по развитию города

- 1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

- 2.1 Основные мероприятия по социальной защите различных категорий детского населения

- 2.3 Анализ социальных целей социального сиротства в регионе

- 3.4 Цели и потребности как стимул к развитию

- 5. Предложения по регулированию социальных процессов. Построение «дерева принятия решения»

- 2.3 Содействие развитию предпринимательской деятельности и самозанятости

- 2.Построение эмпирической модели социальной сферы

- 1. Изучить социально — экономические и юридические мероприятия по реализации демографической политики

- 1. Социально — экономические и юридические мероприятия по реализации демографической политики

- Предпосылки развитию социальной геронтологии в России и за рубежом

- 2. Особенности структурного строения целей и ценностных ориентаций личности

- Построение «дерева социальных целей»

- Ключевая (основополагающая) проблема

- 5.6.3. Целевые ситуации и их прогнозирование

- Существуют три основных вида (класса) целевых ситуаций:

4.2. Требования к целям технологий социальной работы. Построение «древа целей»

В качестве основных целей технологий социальной работы могут выступать: изменения в сознании и психологии субъекта (педагогические технологии); изменения в определенных участках социальной структуры и социальных организациях (управленческие технологии); изменения в системе субъектно-объектных отношений (макроэкономические преобразования). При определении целей конкретных технологий социальной работы необходимо как можно точнее осуществить выбор тех изменений в человеке, группе или социуме, которые могут быть достигнуты в процессе реализации данной технологии, то есть как можно точнее обозначить цель [3; с. 9].

Если цели неверно или плохо определены, это может привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому в технологии социальной работы цели должны отвечать следующим требованиям: конкретность – цели должны однозначно определять, в каком направлении необходимо осуществлять деятельность, должны содержать осязаемые, ощутимые результаты, которых предполагается достичь, в какие сроки их следует достичь и кто должен достигать цели; достижимость – обеспеченность целей ресурсами, они не должны выходить за пределы допустимых возможностей исполнителей; измеримость – цели должны быть сформулированы таким образом, чтобы их можно было количественно измерить или оценить каким-либо другим объективным способом, была ли цель достигнута; совместимость – краткосрочные цели должны соответствовать долгосрочным, цели не должны противоречить друг другу, должны согласовываться с целями других технологий социальной работы; гибкость – цели следует устанавливать таким образом, чтобы в случае каких-либо изменений оставалась возможность для их корректировки; приемлемость – при определении целей необходимо учитывать потребности и интересы основных групп влияния (руководителей властных структур, непосредственных исполнителей, слабозащищенных категорий населения и др.); контролируемость – возможность получения информации о ходе реализации целей, это позволяет вовремя устранить отклонения в движении к заданной цели [1; с. 213–214].

Процесс выработки цели включает четыре этапа: выявление и анализ тех проблем, которые необходимо решить; установление главной цели; построение иерархии целей; установление индивидуальных целей непосредственным исполнителям. Важнейшим методом целеполагания является система процедур формирования «древа целей». Формирование «древа целей» происходит по принципу «от общего к частному». На вершине находится главная цель. Она расчленяется на отдельные составляющие – на промежуточные цели (цели – средства), от реализации которых зависит ее достижение. Промежуточные цели, в свою очередь, расчленяются на более частные и т. д.

Разделение главной цели на подцели осуществляется по следующим правилам: формулировка целей должна описывать желаемые результаты, но не действия, необходимые для их достижения; формулировка главной (генеральной) цели должна давать детальное описание конечного результата; содержание главной цели должно быть развернуто в иерархическую структуру подцелей таким образом, чтобы достижение подцелей каждого нижележащего уровня стало необходимым и достаточным условием достижения целей вышележащего уровня; подцели каждого уровня хотя и должны быть согласованы в общем виде, но по содержанию, должны быть независимы друг от друга и невыводимы друг из друга; фундамент «древа целей» (низший уровень иерархии целей) должны составлять задачи, представляющие формулировку исполнительских работ, которые могут быть выполнены определенным образом в заранее установленные сроки. Также желательно сформулировать критерии оценки результатов деятельности по достижению частных целей [2; с. 95].

Структура органов социальной защиты населения включает несколько уровней управления. В соответствии с этим при разработке технологий социальной работы складывается иерархия целей, представляющая собой переход целей более высокого уровня в цели более низкого уровня. Если иерархия целей построена правильно, то каждое подразделение, достигая свои цели, вносит необходимый вклад в достижение общей цели деятельности отрасли.

Таким образом, целеполагание – важнейший этап технологического процесса в социальной работе, определяющий направленность и содержание действий специалистов.

Источник

5. Мероприятия по развитию социальной политики. Построение «Дерева целей»

В Российской газете 9 мая 2012 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». На основе этого приказа построим «дерево целей».

социальный политика гарантия

Делись добром 😉

Похожие главы из других работ:

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Государственное регулирование системы социального обслуживания населения, условия предоставления социальных услуг, получения социальных льгот регулируются Законом Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. №395-3 «О социальном обслуживании».

1.3 Основные направления и мероприятия демографической политики

Принципиальная особенность демографической политики заключается в воздействии на динамику демографических процессов не прямо, а опосредованно, через демографическое поведение, через принятие решений в сфере брака, семьи, рождения детей.

4. Что способствует развитию способностей

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Для многих человеческих способностей это развитие начинается с первых дней жизни и, если человек продолжает заниматься теми видами деятельности.

7. Рекомендации по развитию города

Магнитогорск — базовый город юга Челябинской области. Роль его как центра цивилизации трудна: в силу удаленности от крупных городов возможности активного межкультурного обмена и взаимовлияния весьма ограничены. Да и ресурсов.

1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В настоящее время общепризнанной и доминирующей концепцией развития персонала является так называемая «знающе-умеющая». В которой основной упор делается на обновление, пополнение и совершенствование знаний, навыков и умений работающего.

Основные направления социальной работы в решении социальных проблем детского населения Республики Беларусь

2.1 Основные мероприятия по социальной защите различных категорий детского населения

2.3 Анализ социальных целей социального сиротства в регионе

Социальная политика в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется как комплексная система социально-политической деятельности региона, предоставляющая этой категории детей все социальные гарантии.

3.4 Цели и потребности как стимул к развитию

Психологические качества взаимосвязаны, интегрированы в единой личности. Ядром личности, детерминирующим все ее частные проявления, служит мотивационно — потребностная сфера.

5. Предложения по регулированию социальных процессов. Построение «дерева принятия решения»

управление социальный дерево решение Тяжелый кризис социальной сферы сотрясает Россию. Это обнищание населения, деградация социальной сферы общества, падение качества и образа жизни, снижение репродуктивного потенциала и генофонда России.

2.3 Содействие развитию предпринимательской деятельности и самозанятости

Службой занятости населения с 1995 года реализуется целевая программа содействия развитию предпринимательской инициативы незанятого населения (в Красноярском крае такая программа носит название «Успех»).

2.Построение эмпирической модели социальной сферы

Социальная сфера характеризуется качественно и количественно определенными свойствами, и ее можно изучать по определенным характеристикам. Выделив социальную сферу из общего контекста социальной действительности.

1. Изучить социально — экономические и юридические мероприятия по реализации демографической политики

2. Проанализировать национальные проблемы Краснодарского края. Структура работы состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников.

1. Социально — экономические и юридические мероприятия по реализации демографической политики

Демографическая политика — целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Предпосылки развитию социальной геронтологии в России и за рубежом

Изменение демографической структуры современного общества, увеличение числа пожилых людей, повышает роль социальной геронтологии, изучающей особенности этого социально-демографического слоя.

2. Особенности структурного строения целей и ценностных ориентаций личности

Одной из важнейших проблем современной философии, социологических и психологических исследований является проблема структурного строения и регуляционных функций ценностных ориентаций.

Источник

Построение «дерева социальных целей»

Принцип «дерева» наиболее полно соответствует реальной системе как социальных проблем, так и социальных целей, какими они предстают в социальной действительности. Поэтому в прогнозе изучают проблемно-целевую ситуацию.

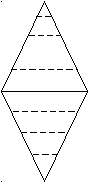

Теоретический инструмент исследования проблемно‑целевых ситуаций можно представить в виде «проблемно‑целевого ромба». Вершины ромба составляют с одной стороны – конечная цель (самоцель), с другой – ключевая (основополагающая) проблема. Оба ребра на разных уровнях соответствуют целям и проблемам различных порядков.

«Дерево целей» строится как бы «сверху вниз»: определяется конечная цель и самоцель системы, затем – производные от нее цели второго порядка, без достижения которых невозможно достичь конечной, затем – производные цели третьего и последующих порядков, обусловливающие достижение предыдущих, и т.д. «Дерево проблем» логически начинается именно с последнего, нижнего, максимально конкретизированного уровня – «снизу вверх».

Графически это можно изобразить в виде проблемно‑целевого ромба, ориентирующего исследователя на комплексный подход к изучению целей и проблем всех порядков как единой иерархической системы (рис. 2).

Конечная цель (или самоцель)

Конкретные, частные цели и проблемы (цель, решение проблематики)

Проблемы n-ого порядка

Проблемы третьего порядка

Ключевая (основополагающая) проблема

Рис. 2. Проблемно‑целевой ромб

5.6.3. Целевые ситуации и их прогнозирование

Целевая ситуация – определенная совокупность целевых состояний, возможные пути достижения которых составляют предмет исследования. Поскольку в реальной жизни не существует отдельно проблемных и отдельно целевых ситуаций, прогнозирование целевых ситуаций имеет ряд общих черт с прогнозированием проблемных ситуаций:

- формализация объекта исследования в форме исходной модели прогнозируемого объекта, поддающейся количественным оценкам,

- преобразование данных исходной модели с учетом данных прогнозного фона и последующей прогнозной интерпретацией полученных данных.

Существуют три основных вида (класса) целевых ситуаций:

1) Идеальная ситуация (в частности, общественный идеал). Построение «дерева целей», с которого начинается нормативный прогноз, осуществляется только путем идеализации. Идеализация – мысленное конструирование объектов, не существующих в действительности, но способных претвориться в жизнь, если будут предприняты соответствующие усилия и созданы должные условия. В результате выявится идеальная ситуация, к достижению которой следует стремиться. Прогнозирование идеальной ситуации – это первый шаг, предопределяющий успех последующих прогностических операций. 2) Оптимальная ситуация (в частности, социальный оптимум). Прогнозирование оптимальных ситуаций – это этап, который отличается тем, что принимаются во внимание ограничения прогнозного фона. Выявляется наилучшее не с точки зрения общественного идеала, а лучшее из возможного. Особенность – каждая из последних ступеней приближения к социально‑экономическому оптимуму (и тем более к общественному идеалу) обходится обществу гораздо дороже в смысле затрат сил и средств, чем начальное продвижение по первым ступеням. Причем каждая из последующих ступеней в стремительно нарастающих масштабах все дороже, сложнее и труднее. Это означает, что необходимо конкретно формулировать общественный идеал и социально‑экономический оптимум таким образом, чтобы на каждой ступени приближения к ним тщательно взвешивать соотношение требуемых затрат и ожидаемых результатов и не переходить к следующей ступени, не исчерпав все потенции предыдущей. 3) Нормативная ситуация (в частности, система социальных норм и нормативов). Процесс упорядочения характеристик объекта, приведения их в состояние, соответствующее определенным нормам, нормативам, называется нормативизацией. Для социального прогнозирования основная сложность состоит в сравнительной узости информационной базы из‑за недостаточной разработанности социальных нормативов. Обычно пользуются нормативами, которые уже разработаны и применяются в социальном планировании. После определения нормативной ситуации начинается заключительная стадия разработки нормативного прогноза: выявление возможных путей достижения данной ситуации всем набором методов социальной прогностики.

Источник