Диплодок — величие доисторического гиганта: факты о динозавре

Диплодок – первая «звезда» из мира динозавров. Миллионы людей познакомились с ним задолго до появления фильмов о ящерах, населявших Землю в незапамятные времена. В 1908-м его скелет представили на выставке в палеонтологической галерее Музея Карнеги. До 2017 года диплодок оставался длиннейшим из ящеров, а потом исследователи нашли патаготитана, жившего через 30 млн лет после диплодока. Подробнее о динозавре – в материале 24СМИ.

Первые находки и история исследований

Первого диплодока нашли в штате Колорадо палеонтологи Бенджамин Франклин Мадж и Сэмюэль Уэнделл Уиллистон в 1877 году. Маджа нанял Отниел Чарлз Марш для руководства экспедицией по поиску окаменелостей в Канзасе. Кроме травоядного диплодока, экспедиция Маджа нашла его хищного современника – аллозавра.

Найденный экземпляр представлял собой:

Описание составил Марш. Он назвал новое животное Diplodocus longus, что в переводе с древнегреческого означало διπλόος – «двойной» и δοκός – «луч». Так ученый обозначил особенность позвонка, дополнявшегося двойными костевидными отростками в нижней части. В конце XIX века диплодок был единственным динозавром с подобным строением позвонков. Позже их найдут у других зауроподов, например у маменьчизавра.

Как выглядел целый ящер, Марш пока не знал, но в 1884–1885 годах он описывает череп, доставленный в музей, как часть скелета диплодока (USNM 2673). Исследователь Маршалл Фелч, нашедший окаменелость, считал, что отыскал бронтозавра. Такого ящера Марш уже описывал 5 лет назад.

В 1877–1884-м в карьере, где сделали первую находку, ученые продолжили раскапывать породу. Так нашли другие части скелета. Теперь диплодок – самый изученный динозавр, а база его окаменелостей – крупнейшая. Но главными в летописи о диплодоках станут экспедиции Музея естественной истории Карнеги.

В 1899–1901 годах музей направляет ряд экспедиций в штат Вайоминг. Учредил музейный комплекс сталелитейный магнат Эндрю Карнеги в 1896-м. Он же финансировал экспедиции. За три года ученые нашли достаточно фрагментированных скелетов диплодока, чтобы составить один полный и в начале XX века представить его в музейной экспозиции.

Готовую инсталляцию назвали Диппи. Основа диплодока – скелет под номером CM 84. Недостающие кости взяли из находки CM 94. Его хвост позаимствован из находки СМ 307. Фрагменты черепа – из CM 662 и USNM 2673.

Начало динозавромании положил король Великобритании Эдуард VII. В 1907 году он попечительствует Лондонскому музею. Прочитав о Диппи, монарх пожелал получить точно такого же. Карнеги согласился сделать гипсовую копию. Ее доставили в Лондон, но размер не позволял смонтировать диплодока в экспозиционных залах Лондонского музея. Поэтому пришлось расшириться.

Вскоре копию Диппи получили в дар другие семь стран. Карнеги стремился подчеркнуть этим взаимный интерес народов к изучению древней фауны Земли и важность мирного взаимодействия европейских правительств. В 1910 году копия разместилась в Палеонтологическом музее Санкт-Петербурга.

В последующие годы нашли немало других скелетов диплодоков. С 1909-го по 1922-й Музей Карнеги раскапывал карьер в формации Моррисон на западе США, где нашел 120 ящеров и свыше 1600 костей. Сегодня они выставлены в разных музеях. В 1994-м похожий участок обнаружила экспедиция Музея Скалистых гор в штате Монтана. Кроме скелетов, исследователи нашли отпечатки кожи взрослых и детенышей.

Доисторический гигант — описание и строение

Диплодок – один из самых легко узнаваемых динозавров. Его отличают:

- высокий рост;

- длинная шея с маленькой головой;

- такой же длинный хвост;

- бочкообразное туловище со столбообразными ногами.

Он относится к кладе зауропоров вместе с бронтозаврами и брахиозаврами. С точки зрения классификации это животное типа хордовых, которое относится к кладам архозавров, динозавров и ящеротазовых. Продолжая движение по дереву кладограммы, попадаем в подотряд завроподоморфов, семейство диплоцидов и род диплодоков. В него входят 4 вида:

Первого из них описал Марш в 1878 году. Второго представил музей Карнеги в 1901-м. Это скелет CM 84, ставший основой для Диппи. Скелеты разнесли в отдельные виды из-за разницы размеров, а не строения. Diplodocus longus считается эталонным, с которым сравнивают других. Но так как он не полный, а состоящий из фрагментов, то его пытались заменить в системе классификации, но попытку не поддержало научное сообщество.

Размер

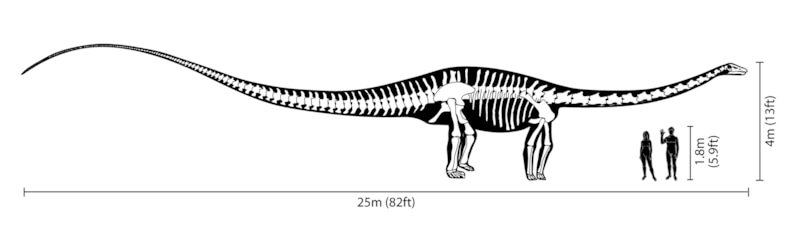

За время изучения диплодока его размерам давались разные оценки. Последнюю представил в 2010 году исследователь Грегори Пол. Он посчитал, что длина Diplodocus carnegii – 25 м, а вес – 10–16 т.

Скелет

Глядя на скелет диплодока, легко предположить, что это массивное и очень тяжелое животное. На самом деле он только кажется громоздким. Несмотря на почти 30-метровую длину, диплодок весит как половина брахиозавра, хотя последний уступает первому в размерах. Секрет кроется в позвонках. Они полые, но прочные, чтобы поддерживать мышцы животного.

Голова

Ни одного полного черепа до сих пор не найдено. Музейные составлены из фрагментов. Голова в целом выглядит традиционно для этого динозавра – маленькая на длинной шее.

В шее определено 15 позвонков. Длина – 6 м, но возможно, больше. Сначала считали, что диплодок держал ее вертикально. Теперь предполагают, что она размещалась ближе к горизонтальному положению, чем к вертикальному.

Хвост

Главным отличием диплодока от бронтозавра стал хвост. В нем 80 позвонков. Предположительно, диплодок использовал его:

В первые годы считалось, что хвост нужен для баланса. Сегодня среди теорий использования этого органа есть даже опция «орган осязания». Другая версия гласит, что динозавр поднимался на задние лапы, чтобы доставать листья, плоды, и в этой позе использовал хвост как опору. Также он мог быть средством общения. Мать щелкала кончиком хвоста, как хлыстом в воздухе, предупреждая детенышей об опасности или подзывая к себе.

Часть хвоста (позвонки) стала причиной названия рода. Подпозвоночные кости предназначались для защиты сети кровеносных сосудов хвоста.

Ноги

Животное двигалось на 4 ногах. Передние лапы оказались короче задних, поэтому горизонтально расположенная шея более естественна, чем вертикальная.

Кажется, что лапы диплодока похожи на слоновьи. Но, в отличие от слона, они оснащены когтем. Его функция осталась непонятной. Остальные пальцевые кости расположены в виде подковы. Это придает телу дополнительную устойчивость в движении.

Зубы

Диплодок – травоядный, но с нетипичными для этой категории животных зубами. Они расположены только в передней части рта и похожи на ряд стоящих карандашей. Смена зубов происходила ежемесячно.

Шкура

Шкуру диплодока на спине и в районе хвоста покрывали ороговевшие шипы. Довольно длинные – до 36 см в длину. Остальная часть шкуры покрыта чешуйками разной формы, как у современных рептилий.

Интересные факты и мифы о диплодоках

Со времени находки окаменелостей первого диплодока, представления ученых об этом ящере претерпели ряд изменений. Так, рассматривая форму его ноздри, ученые предположили, что это водное животное-амфибия. Благодаря такому строению он может дышать над водой, как крокодил. Потом идею признали ложной, и теперь диплодок считается наземным травоядным.

Спинные шипы открыли только в 1992 году американские палеонтологи. Они нашли окаменелые отпечатки кожи, показавшие наличие конических кожных шипов. Мягкие ткани не сохраняются, поэтому до открытия этого фрагмента окаменелости ученым казалось, что у диплодока гладкая спина.

Мозг и мышление

Исследователи учли размеры черепа диплодока и подсчитали примерный объем его мозга. Он составляет 1/100 000 от массы тела. Тогда они предположили, что диплодок не самое умное животное.

Также подсчитали, как долго нервные импульсы (команды) будут проходить от головного мозга к хвосту. Так возникла шутка о том, что если откусить диплодоку хвост, то он не скоро об этом узнает.

В 1880-х годах Отниел Чарлз Марш исследовал стегозавра. Понял, что у ящера слишком маленький мозг, и задумался над тем, как же он управлял второй половиной тела. Единственным разумным объяснением палеонтолог предположил наличие «второго мозга». Оставалось найти, где он спрятан. В позвонках над бедрами обнаружилась полость, размер которой превышал объем полости для мозга. Марш предположил, что там-то и находится искомый объект. Зауроподы, включая диплодока, тоже имеют такую полость, как у стегозавра.

Подобная полость у птиц содержит гликогеновое тело. Оно представляет собой ткани, состоящие из большого количества нервных клеток. В них содержится объем гликогена. Предположительно, птицы используют его как дополнительный источник энергии для нервной системы.

Сегодня исследователи уверены, что никакого второго мозга у динозавров не было. Область над лапами содержала большее количество нервной ткани потому, что ящер использовал задние лапы больше, чем передние. Это наводит на интересные размышления о том, как на самом деле двигался диплодок. Область, описанная Маршем, содержала какие-то ткани, но, к сожалению, никто не знает какие именно. То, что это может быть гликогеновым телом, как у птицы, только предположение.

«Левые» ноги

Когда ученые из музея Карнеги собирали Диппи из разных скелетов, то им все равно не хватало фрагментов. Отсутствовали ступни. Тогда их решили заменить «подходящим материалом». Это оказались ступни камаразавра. Он похож на диплодока, но не полностью. Так Диппи обзавелся лапой с пятью когтями, хотя у настоящего диплодока был только один коготь на передних лапах и два – на задних. Остальные пальцы заканчивались роговыми подушечками, как у слона.

Хобот

В попытке объяснить форму носового отверстия, ученые предполагали не только водную среду обитания. Возникло предположение, что у ящера был хобот. Позже идею отвергли. Чтобы управлять хоботом, у слона есть лицевой нерв большого размера. Но у диплодока другое строение черепа, и места под развитую нервную систему для хобота там нет.

Как убить диплодока

Внушительный размер травоядного подразумевает что в его мире отсутствовали хищники, способные охотиться на взрослого диплодока. Опасность для него представляли только аллозавры, но это не точно. Нет скелетов, по которым заметно, что диплодок убит аллозавром.

Аллозаврами называют двуногих крупных хищников с зубастой пастью. Длиной 8,5 м от носа до хвоста, высотой 3,5 м, весом 3–4 т. Аллозавр также популярен как тираннозавр и встречается во множестве художественных фильмов: «Мир юрского периода 2», «Затерянный мир» (1925) и других. Детеныши диплодоков могли стать добычей более мелких хищников. От крупных они успешно скрывались в подлеске.

Диплодок жил 154–152 млн лет назад (в конце юрского периода) на территории Северной Америки. Ранние исследователи считали, что средой его обитания была болотистая местность. Теперь они думают, что эти ящеры бродили на лугах и в подлеске, не заходя в чащу. Диплодоки вымерли 152 млн лет назад, но зауроподы существовали до конца эры динозавров и окончательно исчезли только 80 млн лет назад.

Источник