Растения способны общаться между собой

✅С самого детства мы знаем, что абсолютно все растения живые, также как и люди. Они питаются, размножаются, развиваются и так далее. Но мало кто задумывался о том, умеют ли цветы, деревья, кусты, трава и другие растения общаться друг с другом? В этой статье Ярина Красная расскажет, что существуют исследования, которые подтверждают, что это возможно.

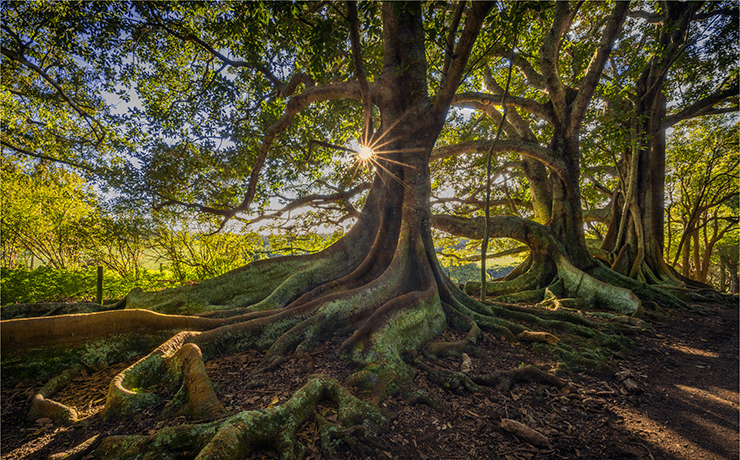

Растения способны общаться между собой. Подтверждение этой способности растений впервые было получено профессором Воутером ван Ховеном, изучавшим причины массовой гибели антилоп в одном из национальных парков Южной Африки. Исследования показали, что животные отравились танином, содержание которого в листьях акаций по непонятным причинам превысило норму.

Могут ли растения общаться друг с другом?

Выяснилось, что растения помогали друг другу защититься от поедания антилопами, которые были заперты в загонах и были вынуждены уничтожать имевшуюся там растительность. Растения, подвергшиеся уничтожению животными, передавали сигналы бедствия соседним растениям с помощью летучих субстанций, и те принимали защитные меры, в течение нескольких минут увеличивая содержание танина в листьях до смертельной дозы. Учёный отметил, что на свободе животные не объедают всю листву с дерева, а перемещаются от дерева к дереву, двигаясь постоянно против ветра, и выбирают деревья, находящиеся на большом расстоянии.

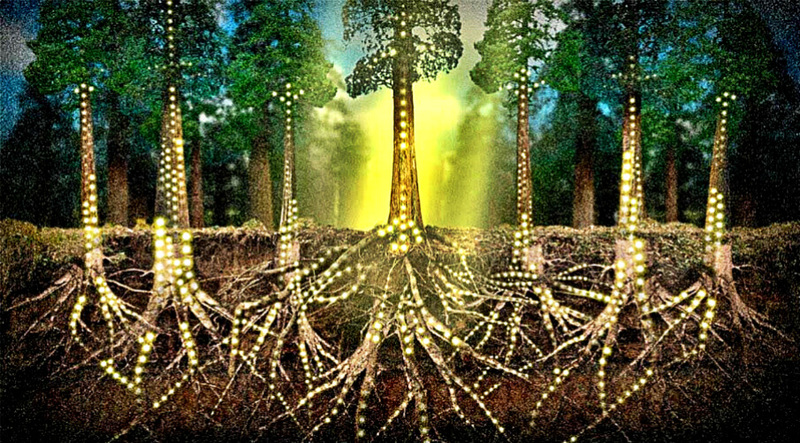

Исследовательница растущей в Канаде пихты Дугласа, Сьюзан Семард, обнаружила, что различные растения общаются друг с другом посредством электрических импульсов через корневую систему и грибницу симбиотических грибов, объединяющих растения в огромную сеть.

Через эту сеть растения обмениваются питательными веществами, углеродом и водой с растениями как своего вида, так и с другими видами.

Исследователи заключали берёзы в пластиковые мешки и накачивали мешки углекислым газом, содержавшим радиоактивные изотопы углерода. После этого они с помощью дозиметров определяли изменение содержания углерода в окружающих растениях. Оказалось, что берёзы делились углеродом с пихтами, растущими в местах, где был недостаток солнечных лучей.

В осеннее время углерод перемещался, наоборот, от пихт к берёзам, потерявшим листья.

В ходе одного эксперимента пихту Дугласа лишили возможности получать воду из почвы. Дерево продолжало жить благодаря тому, что соседние деревья через корни питали его водой.

Учёные выяснили, что в ответ на повреждения пихта экстренно передала соседней сосне большой объём углерода. Вслед за этим, оба дерева повысили содержание защитных веществ.

Исследование ДНК микориз грибов, служащих средством коммуникации растений, привело к открытию так называемых «материнских» деревьев. Это старые большие деревья, которые обладают наиболее разветвлённой связью с другими деревьями леса. Материнские деревья больше других растений поставляют в сеть углерода. Они могут оказать нуждающимся растениям самую большую помощь. Выяснилось, что материнские деревья могут поддерживать сородичей избирательно, например, отправляя больше питательных веществ своим родственникам. Они могут даже приостанавливать рост своей корневой системы, чтобы дать молодому дереву больше пространства.

Последние научные открытия дают новый взгляд на взаимоотношения в растительном мире. Раньше считалось, что растения конкурируют друг с другом, но оказывается, они могут сотрудничать. Это открывает возможности для новых типов экологического земледелия – создания сообществ растений, в которых они будут развиваться более гармонично и продуктивно.опубликовано econet.ru.

Автор: Ярина Красная, специально для Эконет.ру

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Источник

Способы взаимосвязей растений в сообществе

Вопрос 1. Почему различающиеся своими биологическими особенностями растения могут расти в одном сообществе?

Возможность расти в одном сообществе у растений, различающихся биологическими особенностями, появилась в результате долгого приспособления к условиям среды при постоянной взаимной борьбе за существование. Растения в таких сообществах наилучшими и довольно разнообразными способами используют данную среду, приспособлены к ней и друг к другу и находятся как бы во взаимном, более или менее устойчивом равновесии.

Вопрос 2. Какие приспособления к совместной жизни обнаруживают растения леса?

Приспособлением к совместной жизни растений в лесу являются:

1) ярусность (наземная и подземная);

2) различные способы опыления (у растений верхнего яруса — преимущественно ветром, у растений нижнего яруса — насекомыми);

3) неодинаковые ритмы развития растений (различные сроки вегетации, цветения и т. д.);

4) многообразие вариантов взаимоотношений между видами (от взаимовыгодных или нейтральных до паразитических).

Перечисленные приспособления позволяют большому количеству видов растений уживаться на одной территории, наиболее полно и эффективно используя все ресурсы среды.

Вопрос 3. Почему большинство трав елового леса имеет цветки с белыми околоцветниками?

Под пологом леса почти не бывает ветра, поэтому травы, расположенные в нижнем ярусе, опыляются насекомыми. Белый околоцветник лучше виден в темноте елового леса.

Вопрос 4. Как влияют друг на друга растения в сообществе?

Растения в сообществе конкурируют друг с другом за пространство, свет, минеральное питание. Одни растения отчасти создают для других условия существования (например, затененность, доступность ветру и др.); среди растений встречаются такие, что живут за счет своих собратьев. Например, такие растения-паразиты, как петров крест и заразиха, получают готовые органические вещества, присасываясь к корням других растений с помощью специальных присосок. Сами они лишены хлорофилла и потеряли способность к фотосинтезу. Такие растения, как погремок большой, иван-да-марья, омела, тоже паразитируют на других растениях, но они имеют зеленую окраску и могут сами образовывать органические вещества, поэтому их называют полупаразитами.

Вопрос 5. Почему в ряде случаев на месте березового леса вырастает еловый?

Под пологом березового леса прекрасно растут теневыносливые ели. Идут годы. Ель вырастает и занимает верхний ярус леса. Старые березы гибнут. А молодые светолюбивые березы выжить не могут — слишком мало света для них под еловыми кронами. Происходит смена березового леса еловым.

Вопрос 6. Какое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека на естественные природные сообщества?

Хозяйственная деятельность человека может вызывать смену растительных сообществ. Вырубая леса, осушая болота, распахивая степи, орошая засушливые земли и превращая их в сельскохозяйственные угодья, человек создает новые условия жизни для растений. В новых условиях существования происходит постепенная смена видового состава в сообществах. Загрязнение — это нежелательное изменение физических, химических или биологических характеристик воздуха, земли и воды, которое может сейчас или в будущем оказывать неблагоприятное влияние на жизнь самого человека, нужных ему растений и животных.

Вопрос 7. Как предотвратить разрушение природных сообществ в местах отдыха человека?

Чтобы предотвратить разрушение природных сообществ, необходимо проводить широкую природоохранительную пропаганду среди туристов и населения. Кроме туристических организаций, в этой работе должны принять участие советы добровольных обществ охраны природы, а также школы. Нужно, чтобы все туристы не только знали правила поведения на отдыхе, но и строго их соблюдали. Также важнейшим способом сохранения природных сообществ является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) со специальным режимом природопользования. В первую очередь это заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы. Могут быть и иные категории ООПТ.

- Вы здесь:

- Главная

- Биология

- В.В. Пасечник-6кл

- Взаимосвязи растений в сообществе | Параграф 57

Источник