- 110) Элементы экологии растений. Экологические факторы, их классификация и роль в формировании экологических групп растений.

- Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к влаге. Адаптации растений и животных к различному водному режиму.

- Экологические группы растений Экологические факторы Абиотические климатические

110) Элементы экологии растений. Экологические факторы, их классификация и роль в формировании экологических групп растений.

Термин «экология» был введен Э. Геккелем в 1866 году.

Экология – наука, изучающая закономерности роста, развития, формообразования у растительных организмов во взаимодействии с факторами внешней среды.

Экологические факторы очень разнообразны:

- световой,

- водный,

- температурный режим,

- состав и свойства почвы,

- движение и влажность воздуха,

- географическое положение,

- влияние человека и животных организмов.

- климатические факторы. Они представлены температурными условиями, почвенной и атмосферной влагой, световыми условиями и рядом других, зависящихот географических координат местности;

- почвенные(илиэдафические) факторы. К ним относятся свойства почвы, особенности ее физического и химического состава;

- топографические факторы, связанные с особенностями рельефа.

- водные растения — постоянно живущие в воде;

- наземные растения — сухопутные

- гидрофиты— растения водных и излишне увлажненных мест обитания;

- ксерофиты — растения сухих мест обитания, обладающие высокой засухоустойчивостью, делят на:

- суккуленты

- склерофиты

- Гелиофиты– светолюбивые растения. листья более мелкие и ориентир. так, чтобы уменьшить дозу радиации в дневные часы; поверхность листа блестящая.

- Сциофиты– тенелюбивые растения. чтобы получить максимальное количество падающей радиации. Клетки листьев крупные, хорошо развита система межклетников, устьица крупные, расположены только на нижней стороне листа

- Гемисциофиты– теневыносливые растения

Источник

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к влаге. Адаптации растений и животных к различному водному режиму.

Влажность является важным лимитирующим фактором среды, так как без воды не может существовать ни один организм. Вода – это универсальный растворитель, а все обменные процессы в клетках протекают в растворах; вода непосредственно участвует в биохимических реакциях; многие виды способны существовать только в воде. Её содержание в клетках достигает 70-90 %. Влажность атмосферного воздуха связана с насыщением его водяными парами. В связи с неравномерностью выпадения осадков различают влажные (до 2 000 мм/год – гумидные) и засушливые (менее 250 мм/год –аридные) зоны. Умеренные зоны располагаются там, где выпадает промежуточное количество осадков (250-750 мм/год). Наибольшая влажность наблюдается на побережье морей и океанов (100 %), а наименьшая – в пустынях (2-4 %). Сезонные и суточные колебания влажности наряду со светом и температурой регулируют активность организмов. По отношению к воде растения подразделяются на три экологические группы: гигрофиты, ксерофиты и мезофиты. Гигрофиты– растения, населяющие места с высокой влажностью воздуха и почвы. Это растения влажных тропических лесов (папирус, рис), верховых болот (росянка, клюква), прибрежные (тростник, камыш). Они не имеют приспособлений, ограничивающих расход воды, и не способны переносить дефицит влаги. Для гигрофитов характерны:

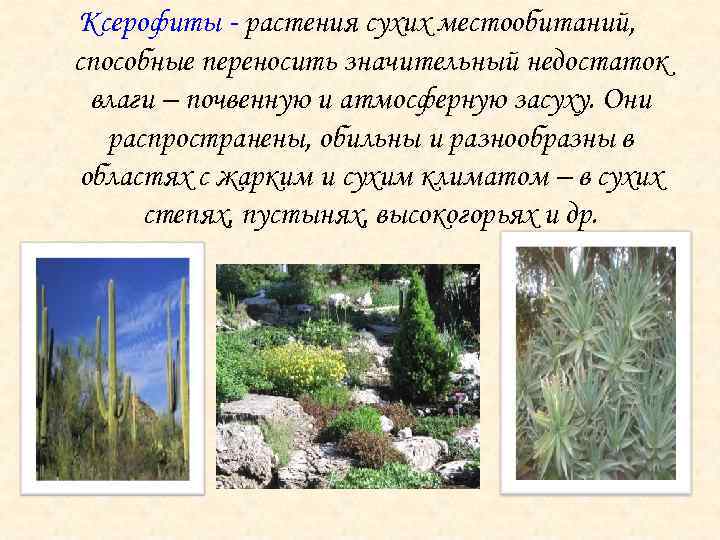

— тонкие листовые пластинки с широко открытыми устьицами; — наличие воздухоносной паренхимы; — высокая интенсивность транспирации. Ксерофиты– засухоустойчивые растения сухих мест (полупустынь и пустынь). По физиологическим и морфологическим приспособлениям их можно подразделить на несколько подтипов: суккуленты, гемиксерофиты и склерофиты. Суккуленты – мясистые, сочные растения, с относительно малой внешней поверхностью. В тканях листа (агавы, алоэ) или стебля (кактусы) суккулентов содержится запас воды. Во время редких дождей их корни интенсивно впитывают влагу, которая запасается в водоносной паренхиме. Небольшое количество и погруженное положение устьиц, мощная кутикула или даже пробка в качестве покровной ткани, малая испаряющая поверхность обеспечивают экономное испарение воды. Интенсивность физиологических процессов невысокая. Растут суккуленты медленно. В нашей флоре к суккулентам относятся очитки, молодило (сем. толстянковых).

Гемиксерофиты отличаются хорошо развитой корневой системой, бесперебойно снабжающей их водой, высоки уровнем обмена веществ, энергичным фотосинтезом и дыханием, они много испаряют воды. Надземные части имеют приспособления, направленные на уменьшение транспирации: мелкие листья, опушение, кутикула, восковой налет. Густая сеть жилок, многочисленные мелкие устьица – также типичные признаки гемиксерофитов. Рис. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона. Настоящие ксерофиты (склерофиты)обладают водоудерживающей способностью и рядом физиологических особенностей , позволяющих им выдерживать сухость воздуха и почвы, — интенсивный фотосинтез, высокое осмотическое давление клеточного сока, обусловленное значительным содержание органических веществ, сильное обезвоживание цитоплазмы. Морфологическими признаками ксерофитов являются: — узкие жесткие листья; — малая листовая поверхность; — подвижность листьев, их способность свертываться и менять положение в пространстве; — редукция листьев в колючки (верблюжья колючка, ковыли, саксаулы, чертополох, эфедра); — опушение; — кутикула; — восковой налет; сильная склерификация стеблей и листьев; — клетки мелкие; — большое количество устьиц; — густая сеть жилок; — корневую систему ли поверхностная, которая улавливает влагу утренней росы и редких осадков, либо проникающая на большую глубину до грунтовых вод. Мезофитыпроизрастают в местах с умеренной влажностью почвы и воздуха. Они занимают промежуточное положение между гигро- и ксерофитами. Степень специализации тканей у них выражена сильнее, чем у гигрофитов, но слабее, чем у ксерофитов. В зависимости от особенностей водного режима они отклоняются то в одну (гигромезофиты), то в другую (ксеромезофиты) сторону. Мезофиты характерны для нашей почвенно-климатической зоны. Это растения лугов, лесов, большинство культурных растений (клевер, тимофеевка, мятлик, пшеница, сурепка, листопадные деревья и др.). Для активной жизни необходимо достаточное содержание воды в организме. Неизбежные потери воды, а вода расходуется непрерывно почками, в результате транспирации с поверхности тела, при газообмене в процессе дыхания и фотосинтеза и др., необходимо пополнять путем питья или потребления влажной пищи. Значительная часть животных (мелкие грызуны, пресмыкающиеся, членистоногие) засушливых областей никогда не пьет и довольствуется только водой, находящейся в пище. Некоторые животные (верблюд, рисовый и амбарный долгоносики, гусеницы платяной моли и др.) используют метаболическую воду, которая образуется при окислении жиров (из 100 г жира – 100-110 г воды); при высокой влажности воздуха возможно поглощение воды через покровы тела. Ряд животных пустынных районов обладают способностью к длительному быстрому бегу (антилопы, сайгаки, куланы), что позволяет им совершать дальние миграции на водопой. С другой стороны для организмов также характерны различные способы экономии воды: — плотные покровы; — редкие дыхательные движения; — обезвоженные продукты выделения; — пониженное потоотделение; — ночной образ жизни; — спячка (грызуны, насекомые, черепахи) и др.

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

Экологические группы растений Экологические факторы Абиотические климатические

Экологические факторы Абиотические климатические Биотические зоогенные Антропогенные фитогенные эдафические или почвенно-грунтовые мутуализм орографические или опографические комменсализм гидрологические паразитизм конкуренция

По отношению к важнейшему экологическому фактору – свету — выделяют три экологические группы растений: световые виды /гелиофилы/ свет теневыносливые виды теневые /сциофиты/ Соответственно местообитаниям у растений выработались приспособления к тем или иным условиям светового режима.

Гелиофиты – растения, предпочитающие места обитания, ярко освещённые солнцем.

Теневыносливые – могут жить при полном освещении, но хорошо переносят и некоторое затенение.

Сциофиты – тенелюбивые растения, хорошо переносящие затенения.

Температура как экологический фактор

Экологические группы растений по отношению к температурному режиму 1. Термофильные или мегатермные (теплолюбивые), оптимум лежит в области повышенных температур. Они обитают в областях тропического и субтропического климата, а в умеренных поясах — в сильнопрогреваемых местообитаниях. 2. Криофильные или микротермные (холодолюбивые), растений оптимальны низкие температуры. К ним принадлежат виды, живущие в полярных и высокогорных областях или занимающие холодные экологические ниши. 3. Мезотермные – требующие умеренного тепла.

Криофиты – растения холодных сухих местообитаний. Образуют растительную основу покрова тундр и альпийских лугов. Смолёвка Дивала Минуарция двухцветковая

Другим важнейшим экологическим фактором в жизни растений является вода.

Группа мезофитов включает растения, произрастающие в средних, т. е. достаточных, но не избыточных, условиях увлажнения. Сюда относятся растения лугов, травяного покрова лесов, лиственные древесные и кустарниковые породы, а также большинство культурных растений.

Ксерофиты — растения сухих местообитаний, способные переносить значительный недостаток влаги – почвенную и атмосферную засуху. Они распространены, обильны и разнообразны в областях с жарким и сухим климатом – в сухих степях, пустынях, высокогорьях и др.

Суккуленты • Растения пустыни. У них очень толстая кутикула, а часто поверх неё и восковой налёт. • В клетках много слизистых веществ, которые прочно удерживают воду.

По требованию к содержанию в почве питательных веществ • Эвтрофы (греч. эу – хорошо; трофе – питание) отличаются очень высокой требовательностью к плодородию почв. • Олиготрофы растут на бедных почвах, содержащих малое количество питательных веществ и, как правило, имеющих кислую реакцию. • Мезотрофы по требовательности к питательным веществам занимают промежуточное положение между эвтрофами и олиготрофами. Они развиваются на почвах, средне обеспеченных элементами питания.

По отношению к кислотности почвы • ацидофилы (лат. acidus – кислый; греч. филео – люблю) предпочитают кислые почвы; • базифилы – (греч. базис – основание) преимущественно растут на щелочных почвах; • нейтрофилы (лат. neutrum – ни то ни другое) – растения почв с нейтральной реакцией.

По отношению к экологическому фактору воде растения сфагновых болот относятся к психрофитам — растениям влажных и холодных почв. Сфагновые болота представляют такие местообитания, где большей частью влаги много, но она не вполне доступна растениям. Трудности в водоснабжении растений сфагновых болот при обилии влаги приводят к появлению у них ярко выраженных ксерофильных черт.

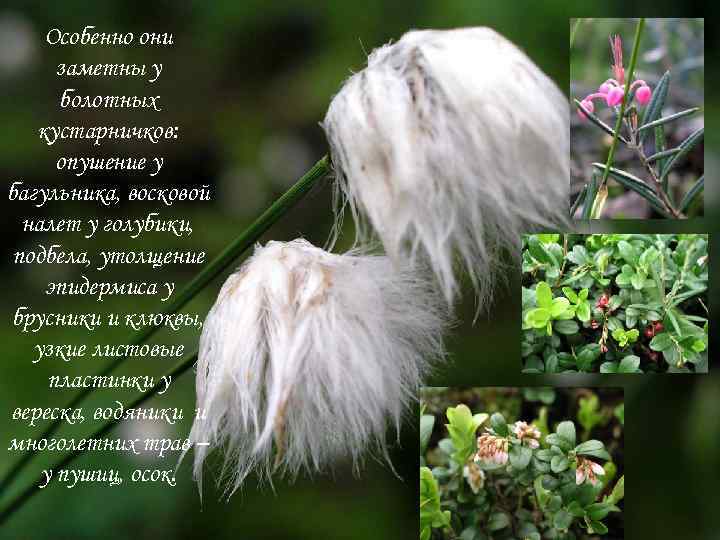

Особенно они заметны у болотных кустарничков: опушение у багульника, восковой налет у голубики, подбела, утолщение эпидермиса у брусники и клюквы, узкие листовые пластинки у вереска, водяники и многолетних трав – у пушиц, осок.

Источник

— тонкие листовые пластинки с широко открытыми устьицами; — наличие воздухоносной паренхимы; — высокая интенсивность транспирации. Ксерофиты– засухоустойчивые растения сухих мест (полупустынь и пустынь). По физиологическим и морфологическим приспособлениям их можно подразделить на несколько подтипов: суккуленты, гемиксерофиты и склерофиты. Суккуленты – мясистые, сочные растения, с относительно малой внешней поверхностью. В тканях листа (агавы, алоэ) или стебля (кактусы) суккулентов содержится запас воды. Во время редких дождей их корни интенсивно впитывают влагу, которая запасается в водоносной паренхиме. Небольшое количество и погруженное положение устьиц, мощная кутикула или даже пробка в качестве покровной ткани, малая испаряющая поверхность обеспечивают экономное испарение воды. Интенсивность физиологических процессов невысокая. Растут суккуленты медленно. В нашей флоре к суккулентам относятся очитки, молодило (сем. толстянковых).

— тонкие листовые пластинки с широко открытыми устьицами; — наличие воздухоносной паренхимы; — высокая интенсивность транспирации. Ксерофиты– засухоустойчивые растения сухих мест (полупустынь и пустынь). По физиологическим и морфологическим приспособлениям их можно подразделить на несколько подтипов: суккуленты, гемиксерофиты и склерофиты. Суккуленты – мясистые, сочные растения, с относительно малой внешней поверхностью. В тканях листа (агавы, алоэ) или стебля (кактусы) суккулентов содержится запас воды. Во время редких дождей их корни интенсивно впитывают влагу, которая запасается в водоносной паренхиме. Небольшое количество и погруженное положение устьиц, мощная кутикула или даже пробка в качестве покровной ткани, малая испаряющая поверхность обеспечивают экономное испарение воды. Интенсивность физиологических процессов невысокая. Растут суккуленты медленно. В нашей флоре к суккулентам относятся очитки, молодило (сем. толстянковых).  Гемиксерофиты отличаются хорошо развитой корневой системой, бесперебойно снабжающей их водой, высоки уровнем обмена веществ, энергичным фотосинтезом и дыханием, они много испаряют воды. Надземные части имеют приспособления, направленные на уменьшение транспирации: мелкие листья, опушение, кутикула, восковой налет. Густая сеть жилок, многочисленные мелкие устьица – также типичные признаки гемиксерофитов. Рис. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона. Настоящие ксерофиты (склерофиты)обладают водоудерживающей способностью и рядом физиологических особенностей , позволяющих им выдерживать сухость воздуха и почвы, — интенсивный фотосинтез, высокое осмотическое давление клеточного сока, обусловленное значительным содержание органических веществ, сильное обезвоживание цитоплазмы. Морфологическими признаками ксерофитов являются: — узкие жесткие листья; — малая листовая поверхность; — подвижность листьев, их способность свертываться и менять положение в пространстве; — редукция листьев в колючки (верблюжья колючка, ковыли, саксаулы, чертополох, эфедра); — опушение; — кутикула; — восковой налет; сильная склерификация стеблей и листьев; — клетки мелкие; — большое количество устьиц; — густая сеть жилок; — корневую систему ли поверхностная, которая улавливает влагу утренней росы и редких осадков, либо проникающая на большую глубину до грунтовых вод. Мезофитыпроизрастают в местах с умеренной влажностью почвы и воздуха. Они занимают промежуточное положение между гигро- и ксерофитами. Степень специализации тканей у них выражена сильнее, чем у гигрофитов, но слабее, чем у ксерофитов. В зависимости от особенностей водного режима они отклоняются то в одну (гигромезофиты), то в другую (ксеромезофиты) сторону. Мезофиты характерны для нашей почвенно-климатической зоны. Это растения лугов, лесов, большинство культурных растений (клевер, тимофеевка, мятлик, пшеница, сурепка, листопадные деревья и др.). Для активной жизни необходимо достаточное содержание воды в организме. Неизбежные потери воды, а вода расходуется непрерывно почками, в результате транспирации с поверхности тела, при газообмене в процессе дыхания и фотосинтеза и др., необходимо пополнять путем питья или потребления влажной пищи. Значительная часть животных (мелкие грызуны, пресмыкающиеся, членистоногие) засушливых областей никогда не пьет и довольствуется только водой, находящейся в пище. Некоторые животные (верблюд, рисовый и амбарный долгоносики, гусеницы платяной моли и др.) используют метаболическую воду, которая образуется при окислении жиров (из 100 г жира – 100-110 г воды); при высокой влажности воздуха возможно поглощение воды через покровы тела. Ряд животных пустынных районов обладают способностью к длительному быстрому бегу (антилопы, сайгаки, куланы), что позволяет им совершать дальние миграции на водопой. С другой стороны для организмов также характерны различные способы экономии воды: — плотные покровы; — редкие дыхательные движения; — обезвоженные продукты выделения; — пониженное потоотделение; — ночной образ жизни; — спячка (грызуны, насекомые, черепахи) и др.

Гемиксерофиты отличаются хорошо развитой корневой системой, бесперебойно снабжающей их водой, высоки уровнем обмена веществ, энергичным фотосинтезом и дыханием, они много испаряют воды. Надземные части имеют приспособления, направленные на уменьшение транспирации: мелкие листья, опушение, кутикула, восковой налет. Густая сеть жилок, многочисленные мелкие устьица – также типичные признаки гемиксерофитов. Рис. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона. Настоящие ксерофиты (склерофиты)обладают водоудерживающей способностью и рядом физиологических особенностей , позволяющих им выдерживать сухость воздуха и почвы, — интенсивный фотосинтез, высокое осмотическое давление клеточного сока, обусловленное значительным содержание органических веществ, сильное обезвоживание цитоплазмы. Морфологическими признаками ксерофитов являются: — узкие жесткие листья; — малая листовая поверхность; — подвижность листьев, их способность свертываться и менять положение в пространстве; — редукция листьев в колючки (верблюжья колючка, ковыли, саксаулы, чертополох, эфедра); — опушение; — кутикула; — восковой налет; сильная склерификация стеблей и листьев; — клетки мелкие; — большое количество устьиц; — густая сеть жилок; — корневую систему ли поверхностная, которая улавливает влагу утренней росы и редких осадков, либо проникающая на большую глубину до грунтовых вод. Мезофитыпроизрастают в местах с умеренной влажностью почвы и воздуха. Они занимают промежуточное положение между гигро- и ксерофитами. Степень специализации тканей у них выражена сильнее, чем у гигрофитов, но слабее, чем у ксерофитов. В зависимости от особенностей водного режима они отклоняются то в одну (гигромезофиты), то в другую (ксеромезофиты) сторону. Мезофиты характерны для нашей почвенно-климатической зоны. Это растения лугов, лесов, большинство культурных растений (клевер, тимофеевка, мятлик, пшеница, сурепка, листопадные деревья и др.). Для активной жизни необходимо достаточное содержание воды в организме. Неизбежные потери воды, а вода расходуется непрерывно почками, в результате транспирации с поверхности тела, при газообмене в процессе дыхания и фотосинтеза и др., необходимо пополнять путем питья или потребления влажной пищи. Значительная часть животных (мелкие грызуны, пресмыкающиеся, членистоногие) засушливых областей никогда не пьет и довольствуется только водой, находящейся в пище. Некоторые животные (верблюд, рисовый и амбарный долгоносики, гусеницы платяной моли и др.) используют метаболическую воду, которая образуется при окислении жиров (из 100 г жира – 100-110 г воды); при высокой влажности воздуха возможно поглощение воды через покровы тела. Ряд животных пустынных районов обладают способностью к длительному быстрому бегу (антилопы, сайгаки, куланы), что позволяет им совершать дальние миграции на водопой. С другой стороны для организмов также характерны различные способы экономии воды: — плотные покровы; — редкие дыхательные движения; — обезвоженные продукты выделения; — пониженное потоотделение; — ночной образ жизни; — спячка (грызуны, насекомые, черепахи) и др.