Глава 2. Клетка – структурная и функциональная единица живых организмов

§ 9. История открытия клетки. Создание клеточной теории

Вы уже знаете, что все живые организмы состоят из клеток. Одни — всего лишь из одной клетки (многие бактерии и протисты), другие являются многоклеточными.

Клетка — элементарная структурная и функциональная единица организма, обладающая всеми основными признаками живого. Клетки способны размножаться, расти, обмениваться веществом и энергией с окружающей средой, реагировать на изменения, происходящие в этой среде. В каждой клетке содержится наследственный материал, в котором заключена информация обо всех признаках и свойствах данного организма. Для того чтобы понять, как существует и работает живой организм, необходимо знать, как организованы и функционируют клетки. Многие процессы, присущие организму в целом, протекают в каждой его клетке (например, синтез органических веществ, дыхание и др.).

Изучением строения клетки и принципов ее жизнедеятельности занимается цитология (от греч. китос — ячейка, клетка и логос – учение, наука).

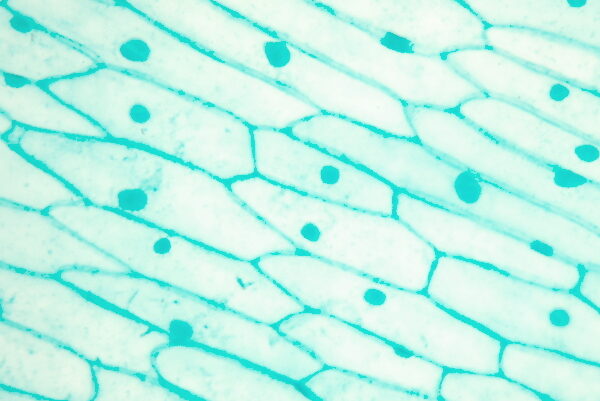

История открытия клетки. Большинство клеток имеют маленькие размеры и поэтому их нельзя рассмотреть невооруженным глазом. Сегодня известно, что диаметр большинства клеток находится в диапазоне 20 – 100 мкм, а у шаровидных бактерий не превышает 0,5 мкм. Поэтому открытие клетки стало возможным только после изобретения увеличительного прибора — микроскопа. Это произошло в конце XVI — начале XVII в. Однако только спустя полвека, в 1665 г. англичанин Р.Гук применил микроскоп для исследования живых организмов и увидел клетки. Р.Гук срезал тонкий пласт пробки и увидел ее ячеистое строение, подобное пчелиным сотам. Эти ячейки Р. Гук назвал клетками. Вскоре клеточное строение растений подтвердили итальянский врач и микроскопист М. Мальпиги и английский ботаник Н. Грю. Их внимание привлекли форма клеток и строение их оболочек. В результате было дано представление о клетках как о «мешочках», или «пузырьках», наполненных «питательным соком».

Значительный вклад в изучение клетки внес голландский микроскопист А. ван Левенгук, открывший одноклеточные организмы — инфузории, амебы, бактерии. Он также впервые наблюдал клетки животных — эритроциты и сперматозоиды.

В начале XIX в. предпринимаются попытки изучения внутреннего содержимого клетки. В 1825 г. чешский ученый Я. Пуркине открыл ядро в яйцеклетке птиц. Он также ввел понятие «протоплазма» (от греч. протос – первый и плазма – оформленный), которое соответствует сегодняшнему понятию цитоплазмы. В 1831 г. английский ботаник Р. Броун впервые описал ядро в клетках растений, а в 1833 г. он пришел к выводу, что ядро является обязательной частью растительной клетки. Таким образом, в это время меняется представление о строении клеток: главным в организации клетки стали считать не клеточную стенку, а ее внутреннее содержимое.*

Клеточная теория. В 1838 г. была опубликована работа немецкого ботаника Матиаса Шлейдена, в которой он высказал идею о том, что клетка является основной структурной единицей растений. Основываясь на работах М. Шлейдена, немецкий зоолог и физиолог Т. Шванн всего через год опубликовал книгу «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», в которой рассматривал клетку как универсальный структурный компонент животных и растений. Т. Шванн сделал ряд обобщений, которые впоследствии назвали клеточной теорией:

- все живые существа состоят из клеток;

- клетки растений и животных имеют сходное строение;

- каждая клетка способна к самостоятельному существованию;

- деятельность организма является суммой процессов жизнедеятельности составляющих его клеток.

Т. Шванн, как и М.Шлейден, ошибочно полагали, что клетки в организме возникают из неклеточного вещества. Поэтому очень важным дополнением к клеточной теории стал принцип Рудольфа Вирхова: «Каждая клетка — от клетки» (1859).

В 1874 г. молодой русский ботаник И.Д.Чистяков впервые наблюдал деление клетки. Позднее немецкий ученый Вальтер Флеминг детально описал стадии деления клетки, а Оскар Гертвиг и Эдуард Страсбургер независимо друг от друга пришли к выводу, что информация о наследственных признаках клетки заключена в ядре. Так, работами многих исследователей была подтверждена и дополнена клеточная теория, основу которой заложил Т. Шванн.

В настоящее время клеточная теория включает следующие основные положения.

1. Клетка — элементарная структурная и функциональная единица живых организмов, обладает признаками и свойствами живого.

2. Клетки всех организмов сходны по строению, химическому составу и основным проявлениям жизнедеятельности.

3. Клетки образуются путем деления исходной материнской клетки.

4. Клетки способны к самостоятельной жизнедеятельности, но в многоклеточных организмах их работа скоординирована, и организм представляет собой целостную систему тканей, органов и систем.

Именно благодаря деятельности клеток в многоклеточных организмах осуществляется обмен веществ и энергии, рост и размножение.

Клеточная теория — одно из важнейших обобщений биологии. Ее создание стало важнейшим событием в естествознании. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие биологии и послужила фундаментом для дальнейшего развития многих биологических дисциплин — эмбриологии, гистологии, физиологии и др.

Основные положения клеточной теории сохранили свое значение и на сегодняшний день, хотя более чем за 160 лет были получены новые сведения о структуре и жизнедеятельности клетки.

1. Каково положение клетки в системе живой природы? 2. Изобретение и совершенствование каких приборов обусловило открытие клетки? 3. Каковы основные положения клеточной теории? 4. Попытайтесь объяснить, почему клетку считают элементарной структурно-функциональной единицей живых организмов?

Источник

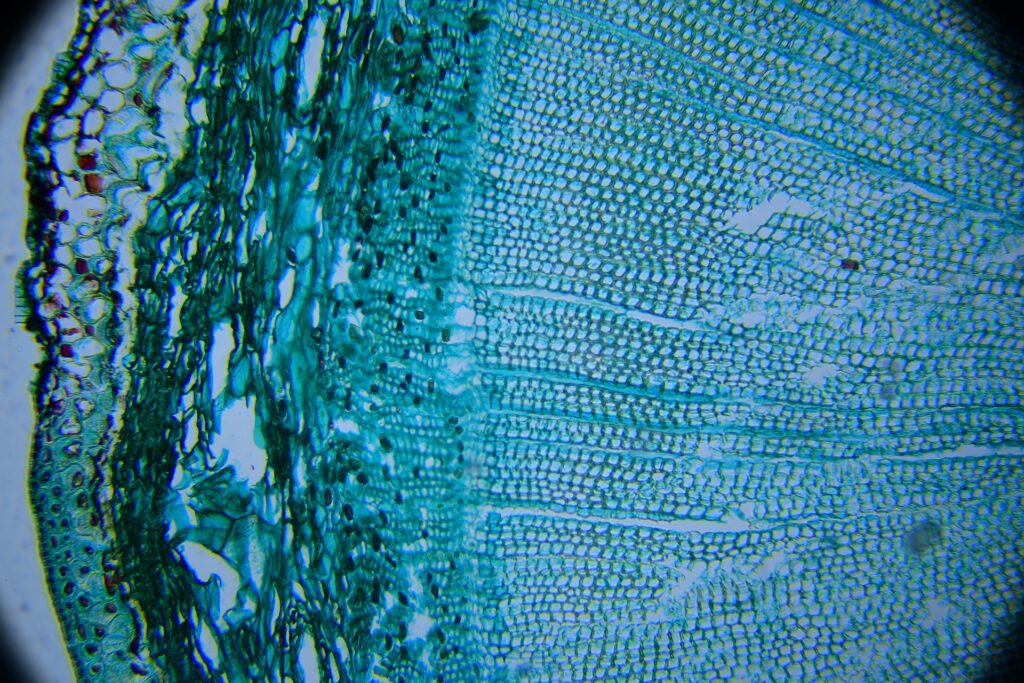

Клеточное строение растений

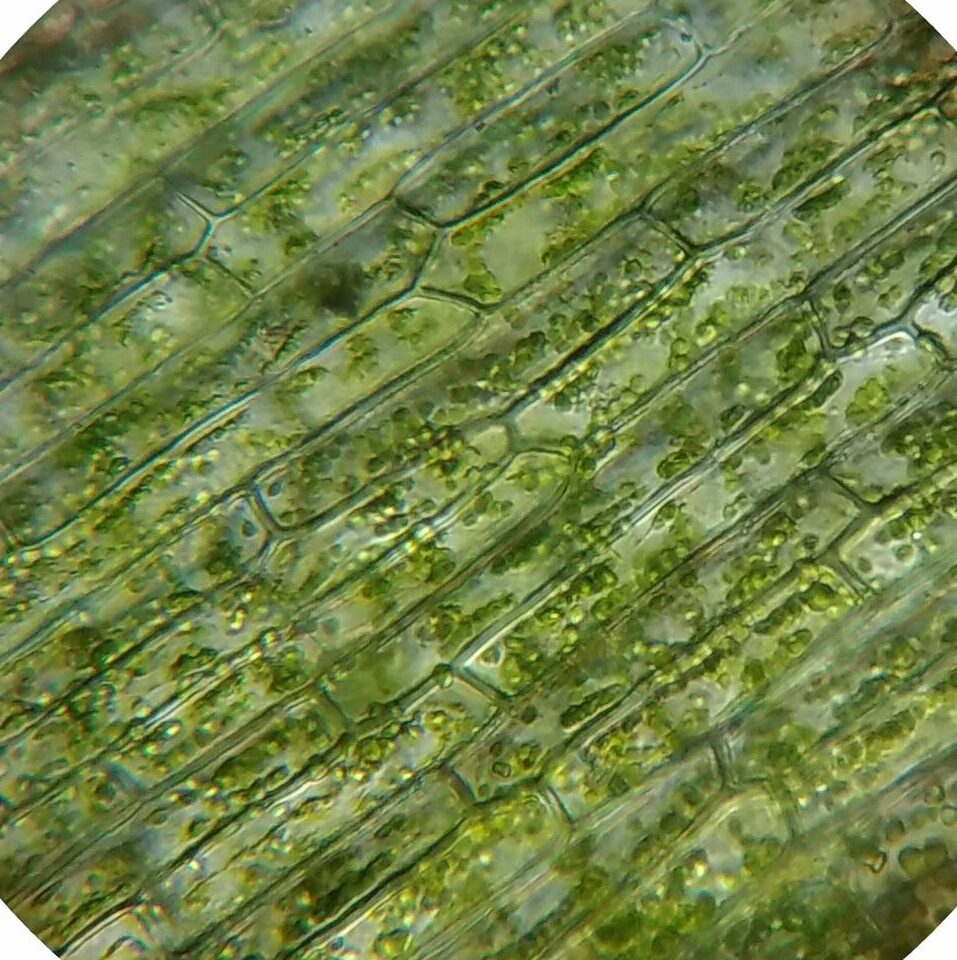

Как вы помните, все живые организмы состоят из клеток. Это касается и растений. Давайте же поближе познакомимся со строением и особенностями растительной клетки.

Растение как клеточный организм

Большинство видов растений являются многоклеточными. То есть они состоят из множества (тысяч и миллионов) клеток.

Но есть и одноклеточные растения. Например, некоторые водоросли. Они состоят всего из одной клетки, которая выполняет все необходимые организму функции.

Клетка – это основная элементарная структурная и функциональная единица растения.

В многоклеточном растении клетки специализированы. То есть они в процессе эволюции сосредоточились на одной или нескольких функциях и выполняют только их.

Например, клетки листа занимаются фотосинтезом. А клетки коры дерева защищают его от опасностей внешней среды.

Из-за того, что клетки одного организма выполняют разные функции, они и выглядят обычно по-разному, имеют разную форму, размеры, цвет и состав.

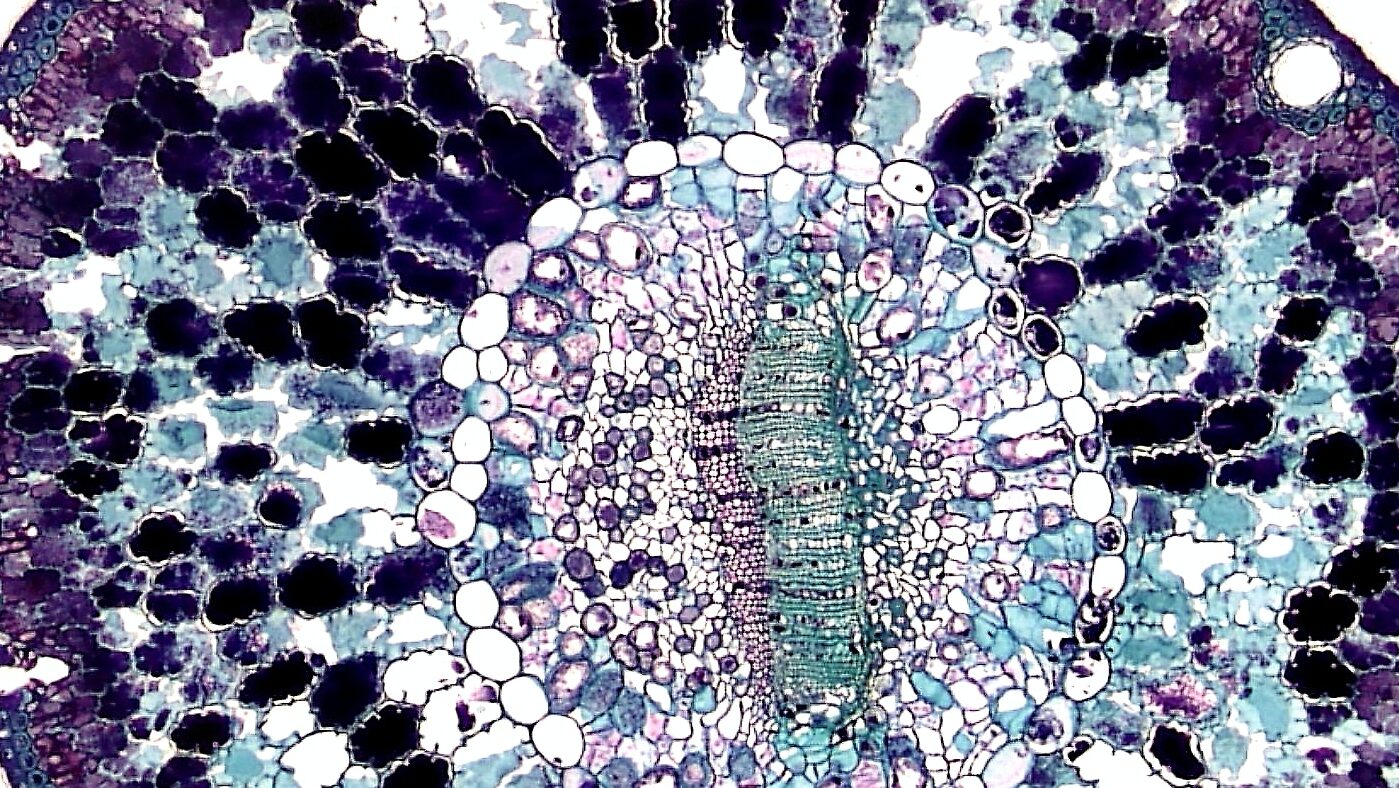

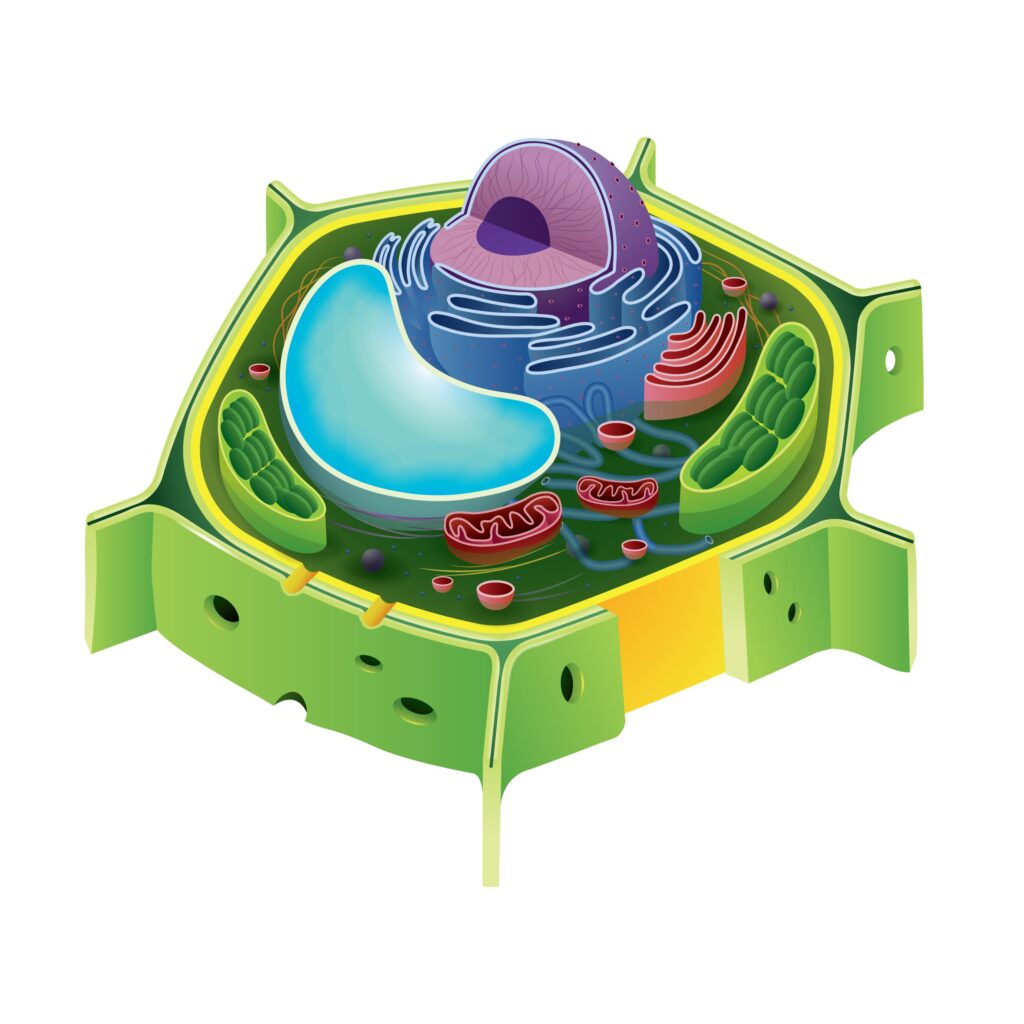

Строение растительной клетки

Основные части растительной клетки – это клеточная стенка, клеточная мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, вакуоль, пластиды.

Главная особенность растительной клетки – это ее прочная клеточная стенка. Такой стенки нет у клеток животных, грибов и бактерий.

Вторая особенность – пластиды, а третья – очень крупная вакуоль, которая хорошо заметна в микроскоп.

Но давайте разберем растительную клетку на части подробнее и поговорим о каждом ее компоненте отдельно.

Клеточная стенка

Клеточная стенка состоит из волокон целлюлозы, которые образуют жесткий каркас. Между этими волокнами находится вода и другие вещества, которые все вместе называются матриксом клеточной стенки.

В клеточной стенке есть поры – специальные каналы, по которым вещества из одной клетки могут попадать в другую, соседнюю. Поры в клеточных стенках соседних клеток находятся друг напротив друга.

Клеточная стенка обеспечивает клетке защиту. Также благодаря ей растительная клетка поддерживает свою форму.

Поры же клеточной стенки позволяют клеткам общаться друг с другом и передавать информацию (с помощью химических веществ) от одной части растения в другую.

В зависимости от функции клетки, клеточные стенки могут немного отличаться. Например, клетки одревесневшей части растения имеют более прочную клеточную стенку.

Клеточная мембрана

Клеточная (цитоплазматическая) мембрана – это тонкая пленка под клеточной стенкой, которая покрывает содержимое клетки. Она намного тоньше, чем клеточная стенка.

Мембрана состоит из липидов – это молекулы, похожие на те, из которых состоит подсолнечное масло.

Если вы капнете капельку масла в миску с водой, то капля растечется и покроет воду тонкой пленкой – эта пленка очень похожа на мембрану клетки.

А если вы взболтаете воду с маслом, то образуется множество пузырьков разных размеров из молекул масла. Они будут очень похожи на клетки без клеточной стенки, покрытые только одной мембраной.

Клеточная мембрана, как и клеточная стенка, полупроницаема. Это значит, что она пропускает внутрь одни вещества, но является непроницаемой для других.

Это свойство, которое сохраняется только в живой клетке, определяет главную функцию цитоплазматической мембраны – поддержание внутреннего постоянства клетки.

То есть в клетке все время сохраняется более или менее постоянный состав и концентрация различных веществ. Что критично для жизнедеятельности!

Цитоплазма

Цитоплазма – это содержимое клетки, ее внутренняя среда. Она подвижная, густая, тягучая и бесцветная. В ней находятся пластиды, ядро, вакуоли и другие органеллы и включения (запасные вещества) клетки.

В основном, цитоплазма состоит из воды. Но в ней также находятся белки и другие вещества и соединения.

Благодаря тому, что цитоплазма постоянно движется (перетекает), вещества доставляются до органелл, а отработанные продукты жизнедеятельности выводятся из клетки.

Так все части клетки оказываются взаимосвязанными.

Ядро

Ядро – это «мозг» клетки, ее важнейшая часть. Под микроскопом оно выглядит как округлое плотное (темное) тельце.

Оно часто расположено в центре клетки, но может находиться и на периферии (возле цитоплазматической мембраны).

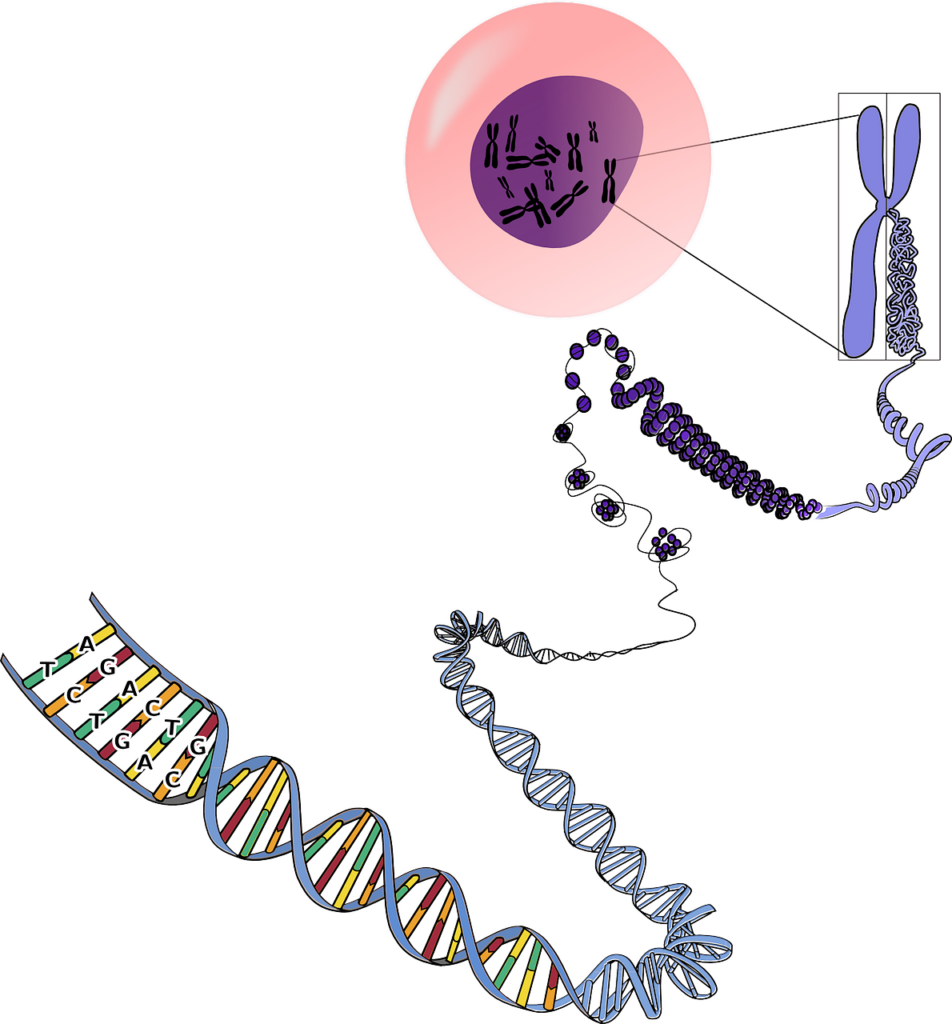

В ядре содержатся молекулы ДНК – генетический материал, носители наследственной информации.

Так как эти молекулы очень длинные (очень-очень длинные), чтобы поместиться в ядре, ДНК скручивается и очень плотно сворачивается, упаковывается.

Такую плотно упакованную ДНК называют хромосомой. Она видна в микроскоп. Особенно хорошо перед делением клетки, когда хромосомы приобретают известную многим форму «крестиков».

С помощью ДНК ядро регулирует и контролирует процессы жизнедеятельности, происходящие в клетке. Оно также отвечает за передачу наследственной информации дочерним клеткам.

Пластиды

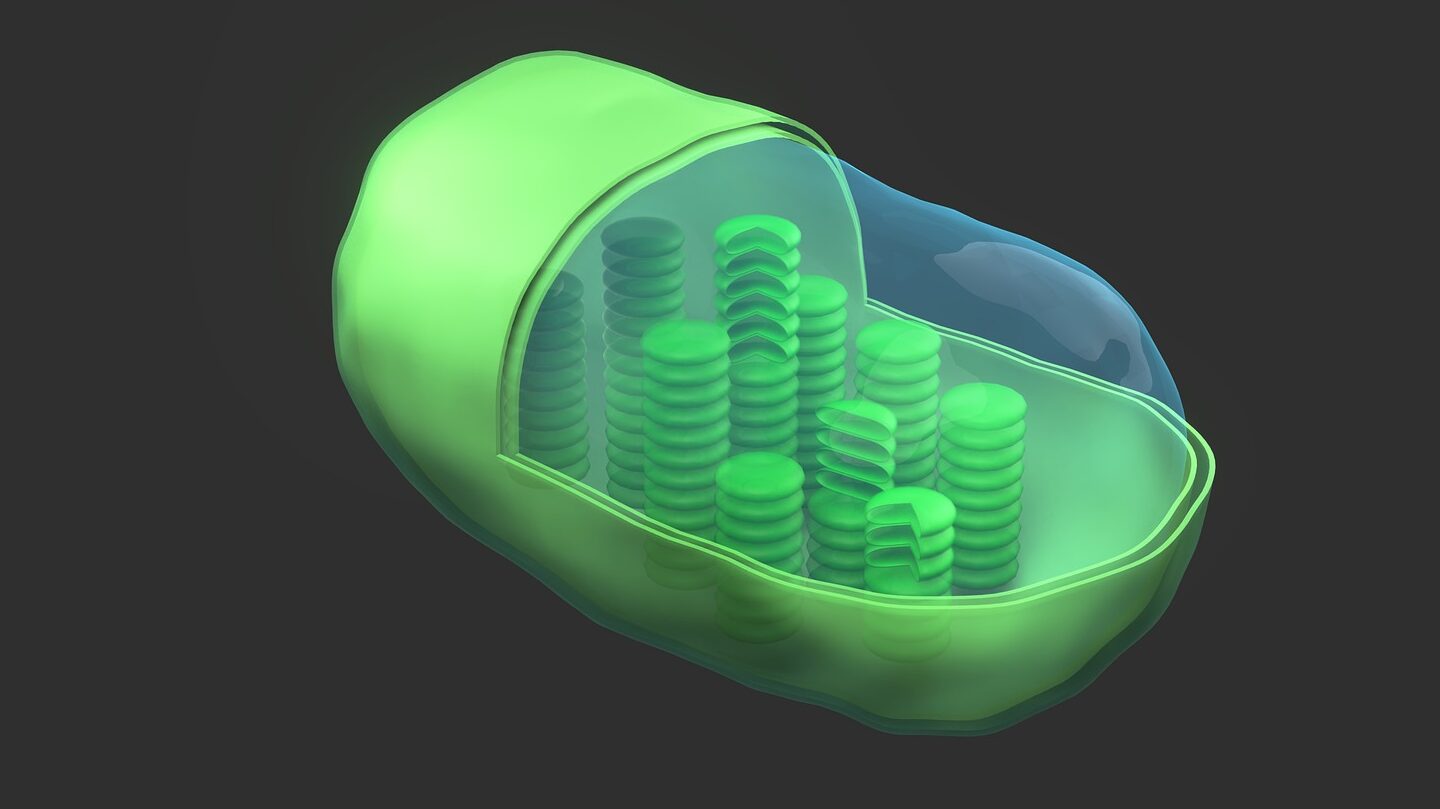

Пластиды – это полуавтономные органеллы.

Полуавтономные – потому что в них есть свой собственный небольшой генетический материал, своя ДНК. И некоторую часть своих функций пластиды регулируют с помощью нее.

В этом заключается их автономность. Но она не полная. Потому что пластиды все равно очень зависимы от ядра и ядерной ДНК.

В зависимости от того, в какой клетке находятся пластиды и какие функции выполняют, они различаются по цвету и строению и делятся на следующие группы:

- Лейкопласты (от греч. «лейкос» – белый и «пластос» – оформленный, вылепленный) – они бесцветные и служат для запасания жиров, белков или крахмала.

- Хлоропласты (от греч. «хлорос» – зеленый) – они зеленые. Их главная функция – фотосинтез. Благодаря хлоропластам многие органы растений имеют зеленый цвет.

- Хромопласты (от греч. «хрома» – цвет) – они окрашены в красный, желтый или оранжевый цвета. Именно из-за них помидор красный, морковь желтая или оранжевая, а осенние листья могут быть разных оттенков: от ярко-желтого, до темно-коричневого.

Зеленый цвет хлоропластам придает вещество хлорофилл (от греч. «хлорос» – зеленый и «филлон» – лист).

Это сложная крупная молекула. Она поглощает солнечную энергию, которая затем используется для синтеза органических веществ – углеводов (сахаров).

Похожи по некоторым признакам на пластиды, но к ним не относятся, митохондрии. Это органеллы, в которых тоже есть своя ДНК. Но их функция – производство энергии.

Митохондрии есть и в наших (человеческих) клетках. А вот пластид у нас нет.

Вакуоли

Вакуоль – это большая органелла, которая часто занимает центральную часть клетки.

Это своеобразный резервуар из мембраны. А внутри содержится клеточный сок, который состоит из воды, углеводов, органических кислот и минеральных солей.

Вакуоль служит для того, чтобы накапливать запасные питательные вещества. В ней также могут собираться уже ненужные клетке продукты ее жизнедеятельности.

В молодой клетке образуются мелкие вакуоли, но по мере роста, эти вакуоли сливаются друг с другом и превращаются в одну крупную. И чем больше становится вакуоль, тем больше становится растительная клетка.

Основные отличительные признаки растительной клетки: клеточная стенка, хлоропласты и крупная вакуоль.

Источник