Эпителий у растений

Термин Э. встречается в растительной гистологии сравнительно редко. Словом этим обозначается здесь не какая-либо определенная ткань, обладающая характерными признаками; напротив, в различных случаях это образования, не имеющие ничего общего между собой. В виду этого, в последнее время избегают употребления термина Э. Более или менее закреплено традицией применение этого названия в следующих случаях:

1) Э. выделительных ходов и других вместилищ выделений. При образовании вместилища выделений клетка (или один ряд клеточек, в случае образования хода) делится перегородками крестообразно на четыре клетки, оболочки которых в месте пересечения расщепляются друг от друга, образуя межклеточный ход; ход этот сразу же наполняется выделением. Клетки, между которыми он образовался, получают название эпителиальных клеток. По мере роста того органа, в котором образуется вместилище выделений, полость этого вместилища увеличивается, и соответственно этому увеличивается, благодаря делению, число выстилающих его эпителиальных клеток. Э. очевидно выделяет те вещества, которые заключены в данном вместилище, но детали этого процесса являются еще совершенно невыясненными. Э. выстилает не все вместилища выделений, а только происшедшие указанным путем, благодаря расхождению клеточек (вместилища шизогенного происхождения).

2) Э. пыльников представляет из себя слой клеточек, выстилающих изнутри гнезда молодого пыльника. Клетки эти вытянуты обыкновенно по радиальному направлению и наполнены густой желтоватого цвета плазмой. Ко времени созревания пыльцы клетки Э. расплываются и исчезают, потребляясь, по-видимому, отчасти на питание развивающихся пыльцевых зерен, отчасти на образование наружных утолщений их экзины (см ).

3) Цилиндрический Э. семядоли у злаков. Первый зародышевый лист у злаков, их семядоля никогда не развивается в зеленый листок. При прорастании семени эта семядоля (так называемый «щиток»), прилегающая к эндосперму (см.), служит для высасывания из него питательных веществ. Высасывание производится своеобразно видоизмененной кожицей семядоли; клетки кожицы имеют вытянутую цилиндрическую форму и носят название цилиндрического Э. При прорастании семядоля несколько разрастается; при этом клетки цилиндрического Э., раньше тесно прилегавшие друг к другу, расщепляются и сильно растут в длину. У пшеницы длина их в выросшем состоянии в четыре раза превышает первоначальную длину, особенно сильно разрастаются клетки цилиндрического Э. у трясунки (Briza minor); они становятся в конце концов в десять раз длиннее своей первоначальной величины и обнаруживают при этом большое сходство с корневыми волосками. Высасывая питательные вещества из эндосперма, клетки цилиндрического Э. переполняются плазмой. Когда все питательные вещества оказываются высосанными, погибает и цилиндрический Э.; стенки его клеток спадаются и плазма из них исчезает.

4) Э. в эндосперме у голосемянных представляет собой слой клеточек эндосперма (см.), прилегающий к зачаточному архегонию, корпускуле.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Источник

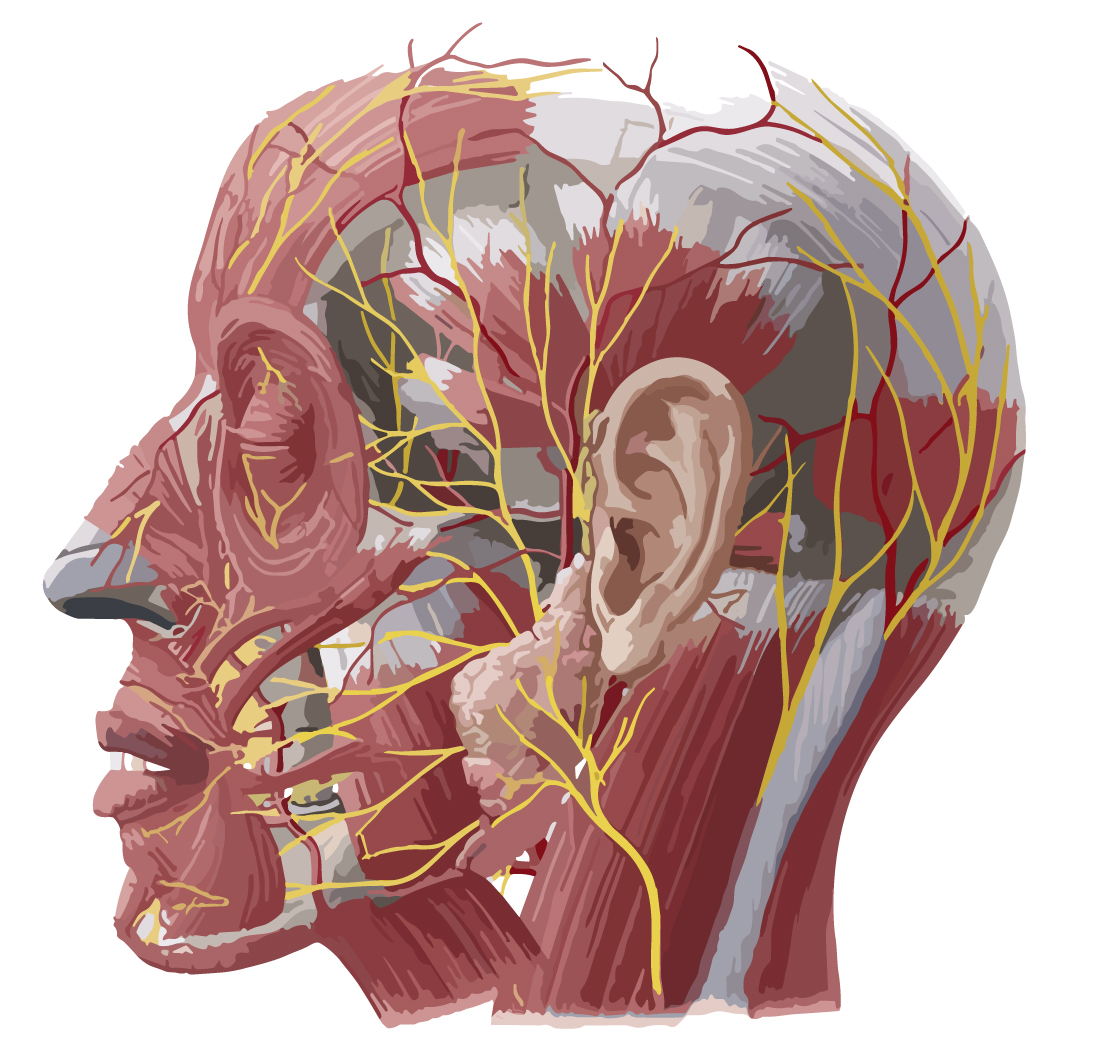

Эпителиальные ткани

Мы приступаем к изучению нового раздела — анатомии, и я не могу ни рассказать вам о происхождении данного слова и терминологии. Анатомия (от греч. ἀνα- «вновь; сверху» + τέμνω — «режу, рублю, рассекаю») — часть морфологии, изучающая внутреннее строение организма.

В свою очередь морфология (от греч. morphe — вид) изучает как внешнее, так и внутреннее строение организма. Таким образом, анатомия — это раздел морфологии. Мы начнем изучение данной науки с описания 4 типов тканей, которые входят в состав внутренних органов. Изучив общую анатомию мы перейдем к частной, поговорим о строении различных систем органов (пищеварительной, дыхательной и т.д.)

Гистология

Гистология (от греч. histos — ткани) — раздел морфологии, изучающий ткани многоклеточных животных. Граница анатомии и гистологии не может быть установлена четко, они обе переходят друг в друга. Микроскопия активно применяется в гистологии как метод изучения.

Ткань — совокупность клеток и межклеточного вещества, объединенных общим строением, происхождением и функциями. Органы состоят из разных тканей, а деятельность всех органов и систем органов направлена на поддержание гомеостаза (от греч. homoios — тот же самый и греч. stasis — неподвижность) — динамического (устойчивого) равновесия в постоянно меняющихся условиях среды.

Существует также университетское определение понятия «ткань», применять его в школе рекомендуется с особой осторожностью (!) в зависимости от состояния учителя. Ткань — это возникшая в эволюции частная система организма, которая состоит из одного или нескольких дифферонов клеток и их производных и обладает специфическими функциями благодаря кооперативной деятельности всех ее элементов.

Дифферон — совокупность клеточных форм от стволовой клетки до высокодифференцированной (например эпителиоцита). По аналогии совокупность всех стадий обучения, начиная от первоклассника (стволовая клетка, не имеющая ни малейшего понятия о своем будущем) и до высококвалифицированного узкого специалиста (врача кардиохирурга), включающая в себя все промежуточные стадии (школьник, студент, ординатор) может считаться диффероном.

Я хочу подарить Вам мое собственное определение, подобные ему особенно ценятся в университете. Ткань — оркестр, в котором струнные, духовые, ударные инструменты играют единую симфонию (Беллевич Ю.)

Отлично зная анатомию и гистологию, вы легко сможете отличить патологическое состояние органа от здорового, будете понимать механизмы развития многих болезней. Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по человеческому организму, в путь! 🙂

Группы тканей

Все ткани делятся на четыре морфофункциональные группы:

- Эпителиальные ткани (к ним относятся и железы)

- Соединительные ткани (ткани внутренней среды организма)

- Мышечные ткани

- Нервная ткань

Эти группы (кроме нервной ткани) подразделяют на те или иные виды тканей.

Эпителиальные ткани (эпителии)

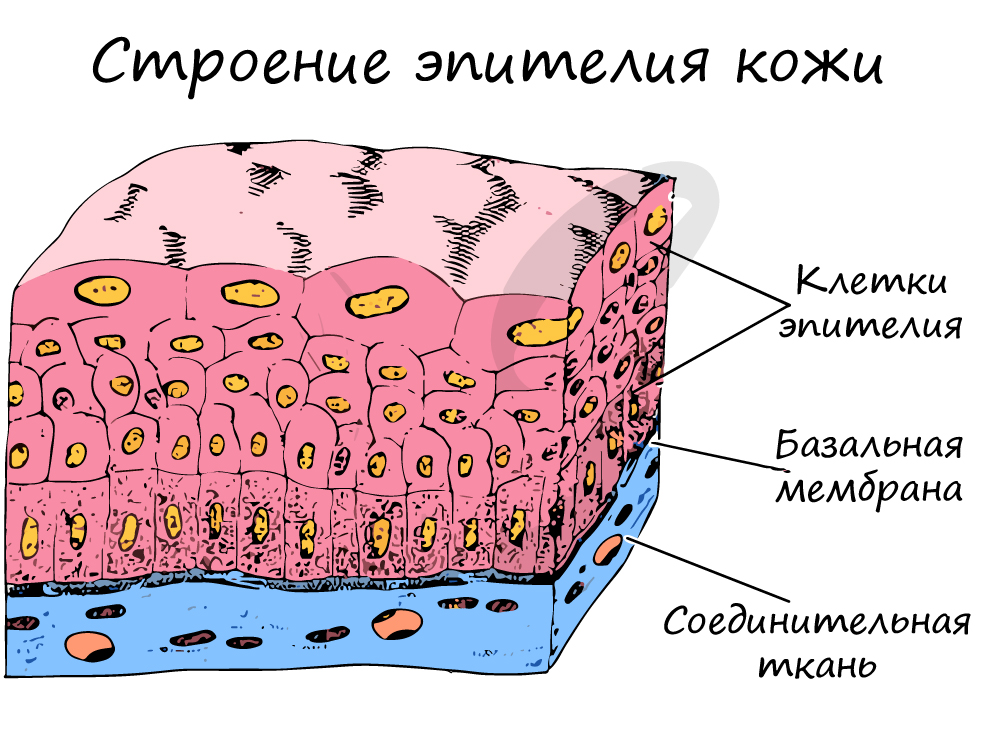

- Состоят из пластов клеток, плотно прилежащих друг к другу

- Между клетками практически отсутствует межклеточное вещество

- Клетки эпителия располагаются на базальной мембране

- Эпителии не содержат кровеносных сосудов, питание клеток происходит диффузно за счет подлежащей соединительной ткани

- Клетки содержат белок кератин, который образует цитоскелет эпителиоцитов (кератиноциты — основные клетки эпидермиса)

- Полярность — в эпителии можно различить базальный и верхушечный (апикальный, от лат. apex — вершина) отделы, отличающиеся по строению

Классификация

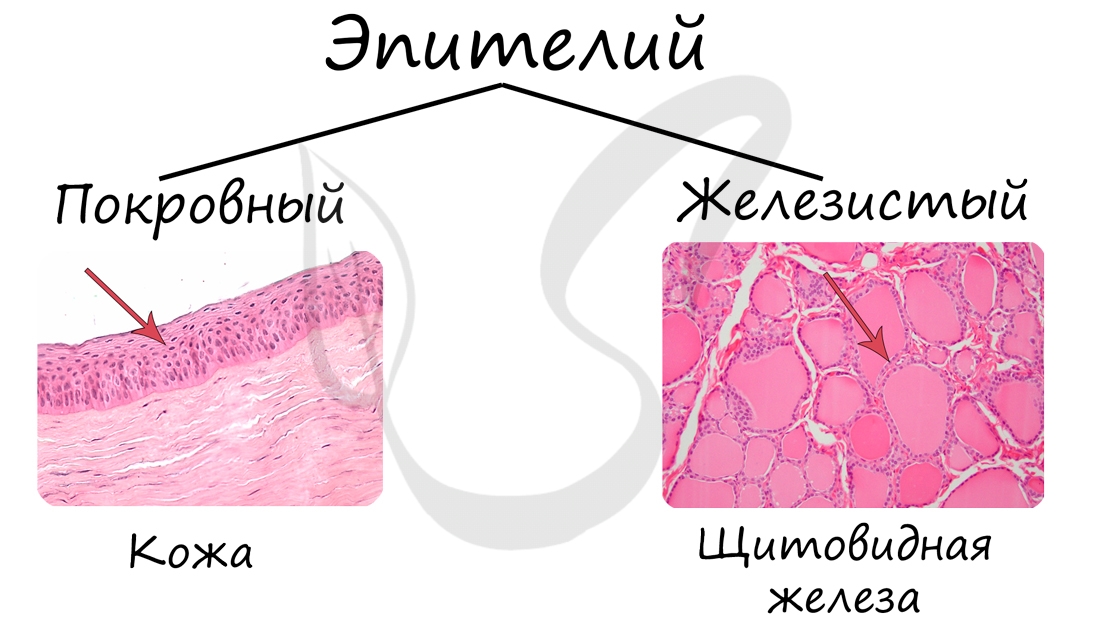

Находятся на границе с окружающей средой, обеспечивают транспортную функцию — обмен веществ с окружающей средой. Важное значение имеет их защитная функция.

Эти эпителии выделяют особое вещество — секрет, которое содержит вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. В железах внутренней секреции клетки секретируют гормоны, которые сразу попадают в кровь. В железах внешней секреции имеются выводные протоки, по которым секрет выводится в полость внутренних органов или в окружающую среду.

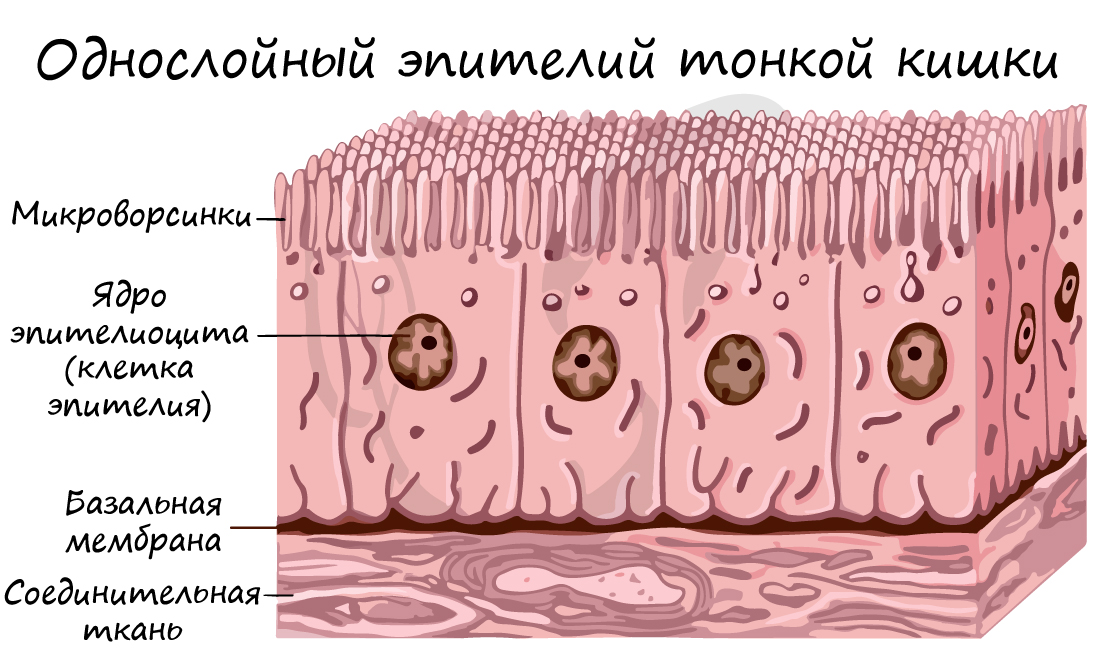

Эпителии могут быть однослойными (все клетки связаны с базальной мембраной) и многослойными (с базальной мембраной связаны только клетки нижнего — базального — слоя). Из многослойного эпителия состоит кожа человека, а однослойным эпителием (который прекрасно всасывает вещества!) выстилается тонкий кишечник.

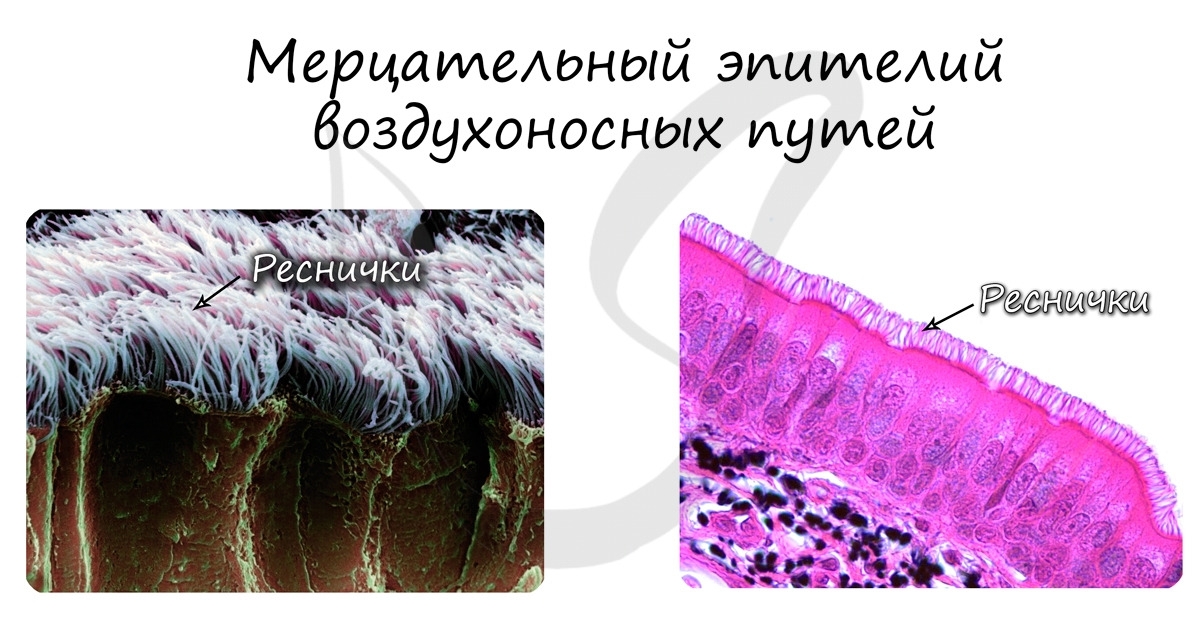

Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути. На поверхности клеток данного эпителия расположены реснички, движения которых создают ток жидкости, направленный наружу, в сторону ноздрей.

Известен факт, что с течением длительного времени у курильщиков эти реснички отмирают, образуются участки «лысой слизистой», что затрудняет отток пылевых частиц, слизи из легких. В результате развиваются воспалительные заболевания бронхов, возникает кашель курильщика, практически неизлечимый, так как реснички не восстанавливаются.

Функции эпителиев

Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.

Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.

Эта функция принадлежит железистому эпителию, который располагается в железах внутренней и внешней секреции. Железы могут секретировать гормоны, ферменты.

Внизу представлена железа внешней секреции — молочная железа. На принадлежность к экзокринным железам указывает наличие выводных протоков, по которым секрет перемещается во внешнюю среду.

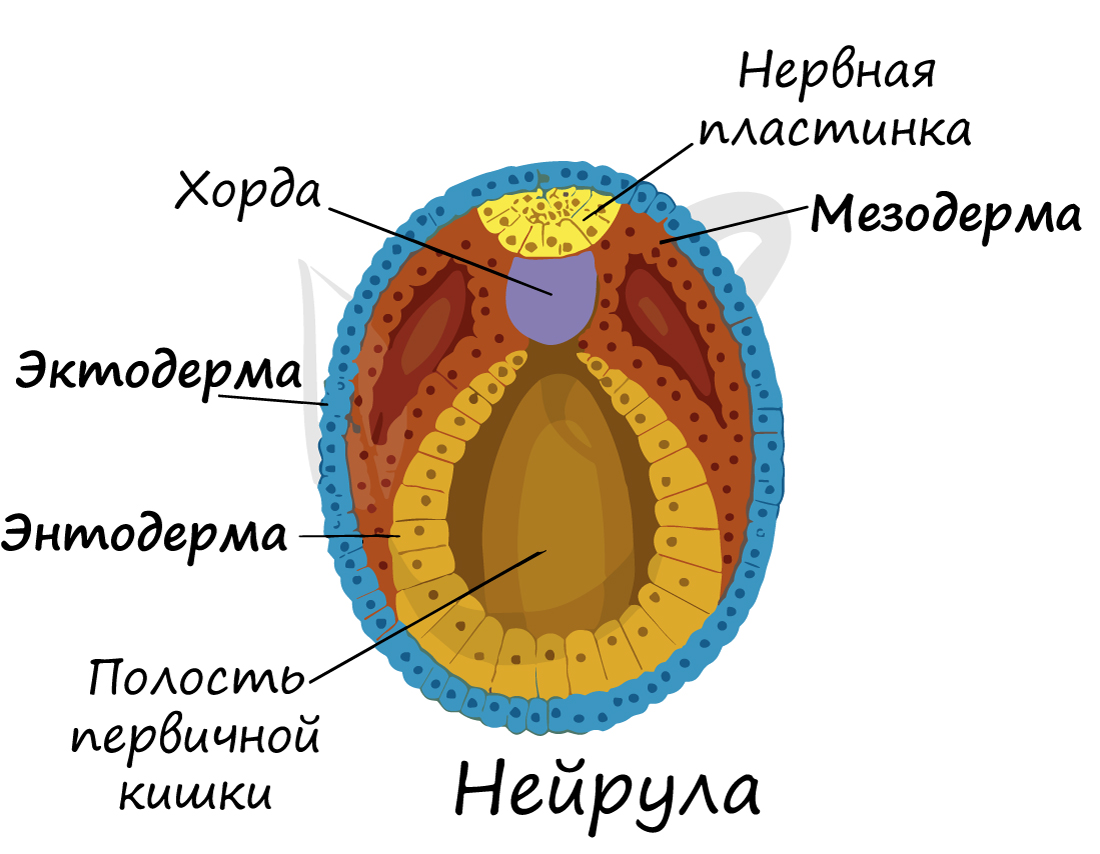

Происхождение эпителия

- Эктодерма — эпидермис кожи, производные кожи (ногти, волосы, потовые, молочные, сальные железы), слюнные железы

- Мезодерма — эпителий серозных оболочек (брюшина, перикард), эндотелий сосудов (из мезенхимы), эпителий канальцев почек

- Энтодерма — эпителий желудка, тонкой и почти всей толстой кишки, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря, мочевыводящих путей

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник