- Виды и особенности опыления растений – голосеменных и покрытосеменных

- Оглавление

- Основные способы опыления: преимущества и недостатки

- Естественное перекрестное опыление растений с помощью ветра, насекомых, птиц, воды

- Справка

- Признаки растений с опылением естественным способом

- Как проводится искусственное опыление растений

- Как происходит опыление без участия посредников

- Три этапа опыления покрытосеменных

- Искуственное опыление голосеменных растений на примере сосны

- Покрытосеменные

Виды и особенности опыления растений – голосеменных и покрытосеменных

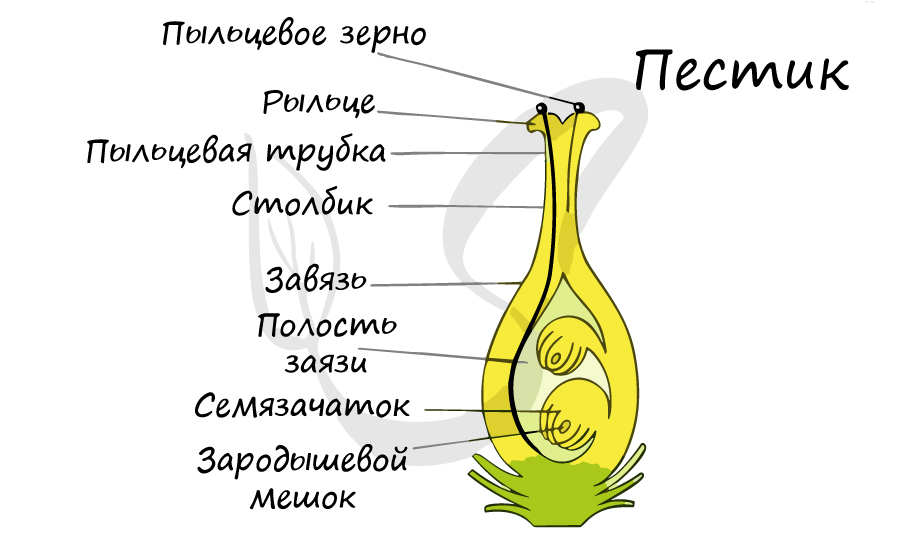

Опыление растений — это процесс перемещения пыльцы из мужского органа — тычинки (а именно из органа, где формируются микроспоры — пыльника) в верхнюю часть женского (пестика) — рыльце. Он происходит в период цветения. При удачном захвате пыльцы наступает оплодотворение, результатом которого становится формирование семени. Наша статья расскажет об основных этапах и видах опыления — темах, которые обычно изучают в школе на уроках биологии.

Оглавление

Основные способы опыления: преимущества и недостатки

Оно бывает двух типов — перекрестное и самоопыление. Первый тип подразумевает наличие посредников. Если процессу способствуют внешние факторы (например, ветер, насекомые), оно называется естественным, а если человек, то искусственным. Самоопыление свойственно цветкам, имеющим цветки обоих полов. Подробнее о плюсах и минусах каждой разновидности расскажем в таблице.

Естественное перекрестное опыление растений с помощью ветра, насекомых, птиц, воды

- Ветер. Если перенос пыльцы происходит посредством ветра, он называется анемофилией. Этот этап размножения свойственен культурам, обладающим собранными в соцветия цветками небольшого размера. Они содержат большое количество сухой пыльцы, подхватываемого ветром и легко улавливаемой высокими рыльцами другого экземпляра. Таким методом опыляются тополь, береза, ольха, злаковые.

- Насекомые. Научное название опыления насекомыми — энтомофилия. Пыльцу переносят насекомые — пчелы, осы, бабочки, шмели, другие. Труженики забирают ее с пыльника одного цветка и перемещают на рыльце другого. Цветки таких представителей (ромашка, мак, шалфей, другие культуры) отличаются крупными размерами, а также стойким ароматом, привлекающим крылатых помощников.

Справка

Способность культур принимать разных опылителей называют эуфилией. Если они привыкли к «гостям» одной жизненной формы, это олигофилия. Монофилия — привыкание лишь к одному виду насекомых.

- Птицы. Орнитофилия (то есть участие птиц в этапе оплодотворение) свойственна преимущественно тропическим «жителям», чья яркая окраска привлекает помощников. Чаще всего посредником выступает крохотная птичка колибри.

- Вода. С ее помощью опыляются культуры, живущие в водоемах (резуха, руния, другие).

Признаки растений с опылением естественным способом

- Большое количество цветов.

- Околоцветник ничем не примечателен внешне.

- Стойкий аромат отсутствует.

- Пыльца очень мелкая, сухая, легкая, что помогает даже небольшому ветру поднять и перенести ее на нужное расстояние.

- Рыльце пестика возвышается над околоцветником, что облегчает процесс оплодотворения.

- Околоцветник обладает ярким цветом, привлекающим внимание насекомых. Цветки образуют крупные соцветия.

- Пыльца значительно крупнее, чем у предыдущей группы. Для облегчения задачи насекомым она липкая.

- Представители обладают нектарниками, выделяющими нектар.

- Пестики и тычинки отличаются компактностью.

Как проводится искусственное опыление растений

Искусственный этап оплодотворения (скрещивание) подразумевает участие человека. С целью получения новых сортов разных культур селекционеры проводят его вручную переносят пыльцу с одного экземпляра на другой.

«Переселение» происходит посредством мелкой кисти. Также при процедуре селекционеры используют ватные тампоны. Еще один метод — отрывание лепестков мужских цветков с последующим трением по поверхности женского цветка. И тот, и другой способ требуют максимальной аккуратности: это важная кропотливая работа.

Как происходит опыление без участия посредников

Представители флоры, имеющие двуполые цветки, способны к самостоятельному производству семян. Строение этих цветков не позволяет им раскрываться, «оголять» пыльник, поэтому весь процесс происходит внутри. Так как необходимости привлекать помощников нет, чаще всего цветки таких культур не отличаются большими размерами, внешней привлекательностью и приятным ароматом.

На самоопыление способен овес, ячмень, горох, другие культуры. Несмотря на завидное преимущество — независимость от внешних факторов, тип имеет существенный недостаток. Полученное потомство получается довольно слабым, немногочисленным, из-за чего возрастает риск вырождения культуры.

Три этапа опыления покрытосеменных

- В разные периоды у покрытосеменных начинается цветение. Оно характеризуется доступностью органов цветка (покрытых пыльцой пыльников) для опылителей, внешних явлений — раскрытием.

- В этот же период рыльце выделяет секретную жидкость — она липкая, вязкая, что позволяет пыльце быстро прилипнуть, зафиксироваться. Кроме того, эта особенность создает безопасные условия для прорастания.

- Далее происходит перенос пыльцы с мужских органов на женские, а затем прорастание зерна в пыльцевую трубку. Наступает оплодотворение, описание которого требует отдельной статьи. Лишь подведем итог процесса и скажем, что образуется после опыления на цветке: это плоды с семенами, служащими посадочным материалов в дальнейшем. Так как семена защищены плодами, представителей называют покрытосеменными.

Искуственное опыление голосеменных растений на примере сосны

- Ветер «забирает» пыльцевые зерна с мужской шишки и перемещает на семязачатки женской.

- Со временем шишка зеленеет. Образуются чешуйки, срастаются. Этот период характеризуется состоянием покоя пыльцы.

- На следующий год с помощью пыльцевой трубки спермии доставляются к архегониям, где образуется зигота.

- Далее из зиготы образуется семязачаток, а из него — семя.

Источник

Покрытосеменные

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) — важнейшими производителями органических веществ на суше, как водоросли — в морях и океанах.

Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения. Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище — завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

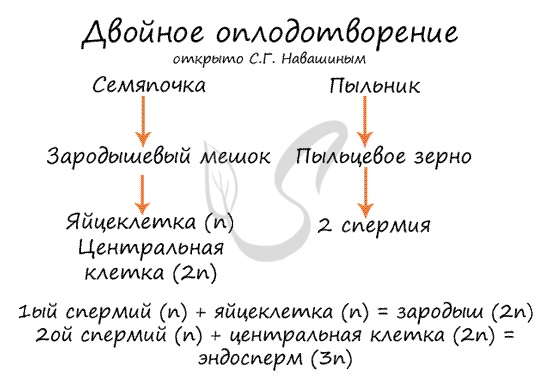

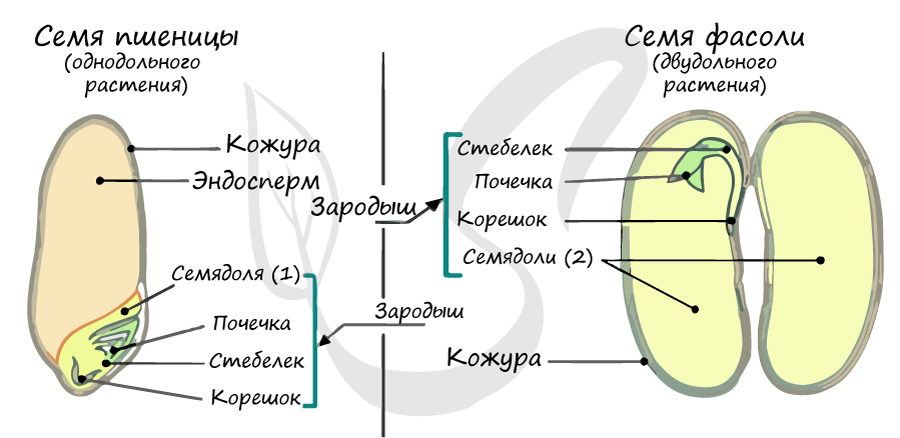

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества — эндосперма (3n). Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

У цветковых появляется плод — генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

Ксилема — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами, а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

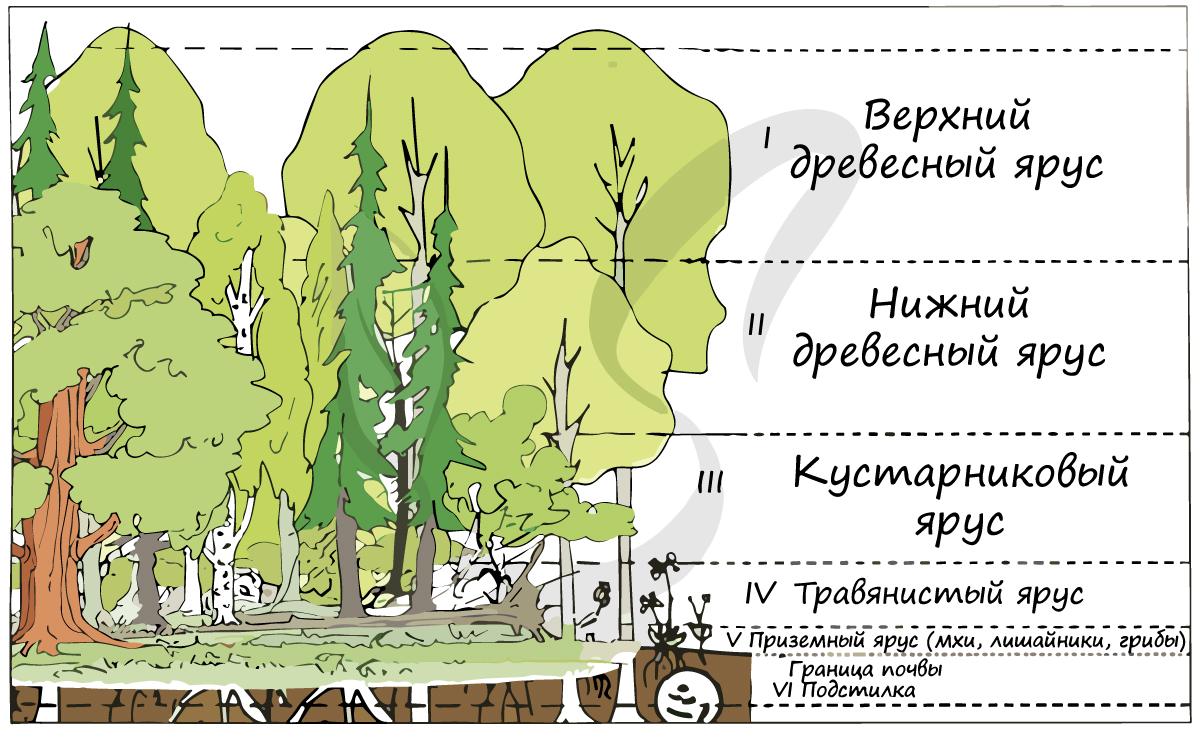

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

Классы покрытосеменных

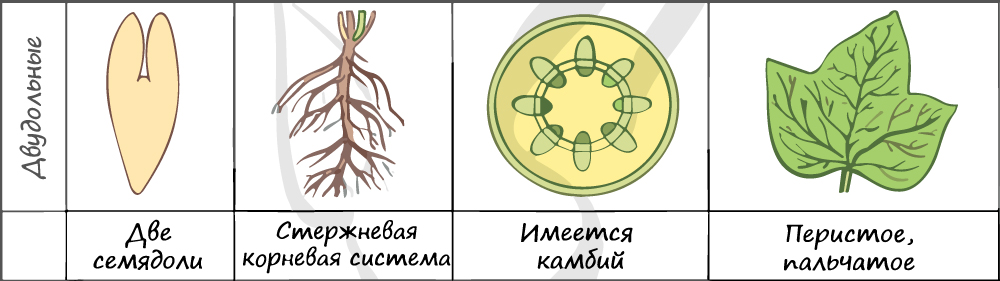

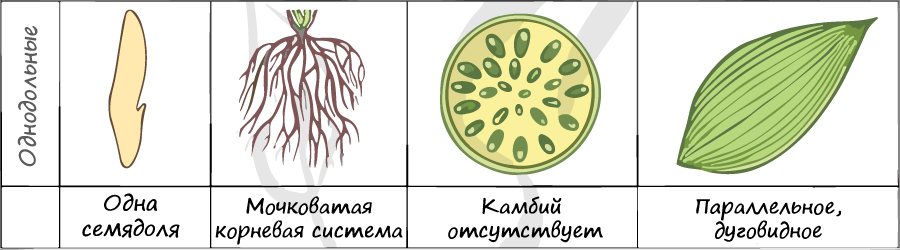

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные — семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

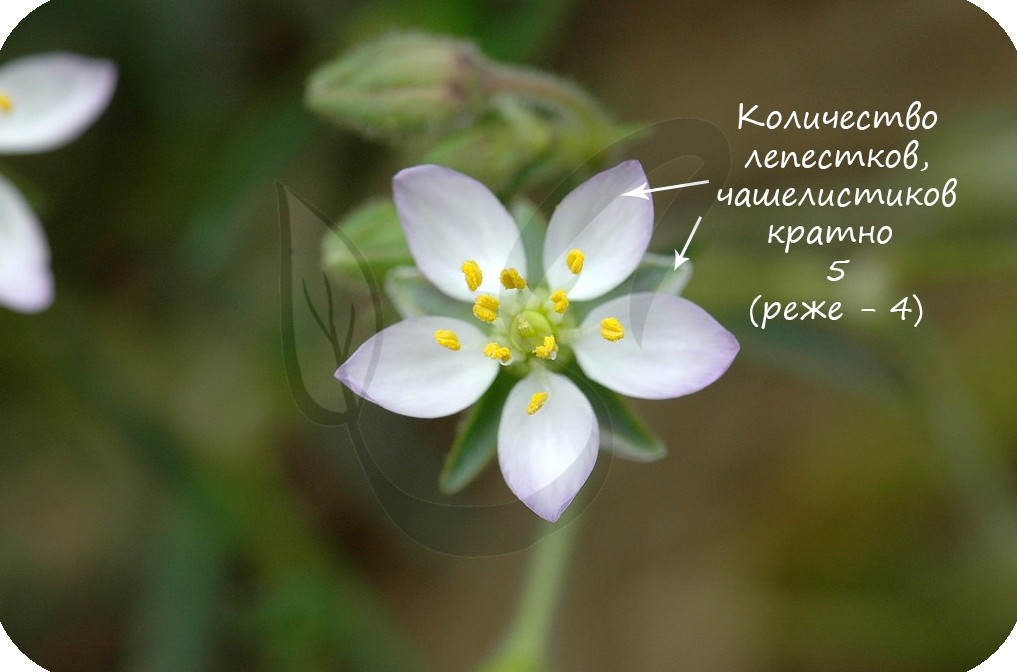

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, редко четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon — внутри + греч. sperma — семя) — запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у — березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n) в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) — мужской гаметофит. В завязи пестика в семязачатке формируется женский гаметофит — зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток. Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) — запасного питательного вещества. Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник — образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия, они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте — почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник