Семя

Семя — генеративный орган растения, служащий для размножения и расселения растений. У покрытосеменных (цветовых растений) семя образуется внутри плода из семяпочки (семязачатка).

Функции семени

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать начало новому растению.

Благодаря семенам, некоторые из которых имеют воздушные мешки, дочерние растения могут расти на расстоянии десятков километров от материнского. Прорастая на новых территориях, они занимают их и распространяются.

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где листостебельное растение погибло бы. Именно семя дает возможность выжить зародышу растения во время зимнего холода, недостатка влаги, летнего зноя.

Строение семени

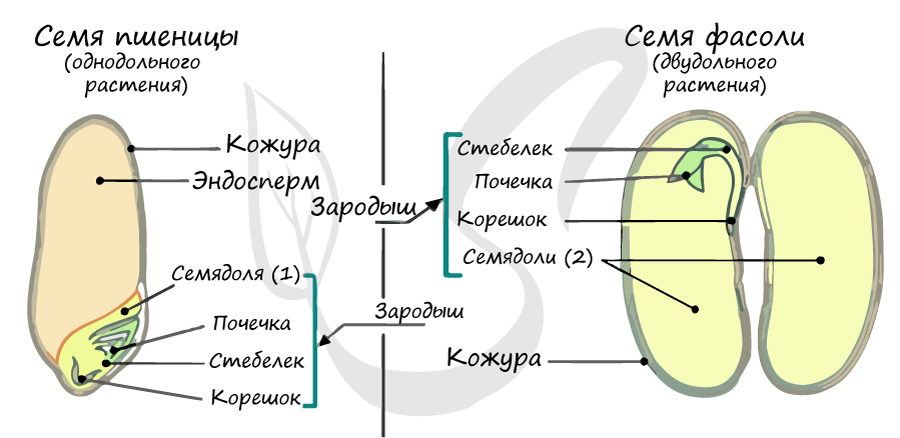

Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и эндосперма. Основную часть семени занимает зародыш, который состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька с зародышевой почечкой, и зародышевых листьев — семядолей, которые при прорастании семени становятся первыми эмбриональными листьям саженца.

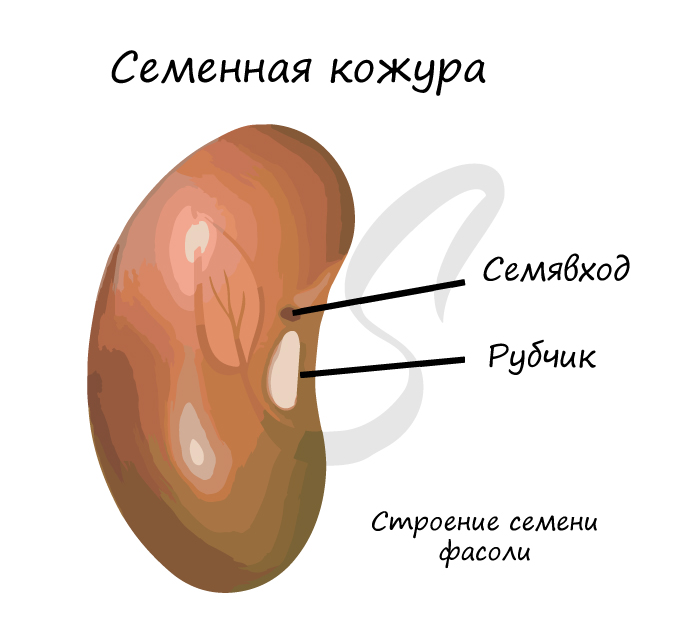

Семенная кожура — обязательный атрибут семени, представляет собой многослойное образование, защищающее внутреннее содержимое семени от высыхания и преждевременного прорастания. Может иметь на поверхности различные образования. На семенной кожуре всегда можно найти след (рубчик) от семяножки, соединявшей семя со стенкой плода. Рядом с рубчиком находится еще одно отверстие — семявход (микропиле), через которое при намачивании внутрь семени поступает вода, после чего начинается важный процесс — набухание семени.

Эндосперм — запасающая ткань семени растения, необходимая для роста и развития зародыша. В некоторых семенах эндосперм может отсутствовать, в этом случае его функцию на себя берет семядоля. Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах бобовых, тыквенных, сложноцветных (гороха, подсолнечника, фасоли, тыквы).

В семенах злаковых находится одна семядоля, которую называют — щиток. Щиток выполняет функцию транспорта питательных веществ из эндосперма к зародышу.

Прорастание семени

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и становится возможным их усвоение для зародыша. При полном погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода.

А точнее — кислорода. Клетки зародыша дышат, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

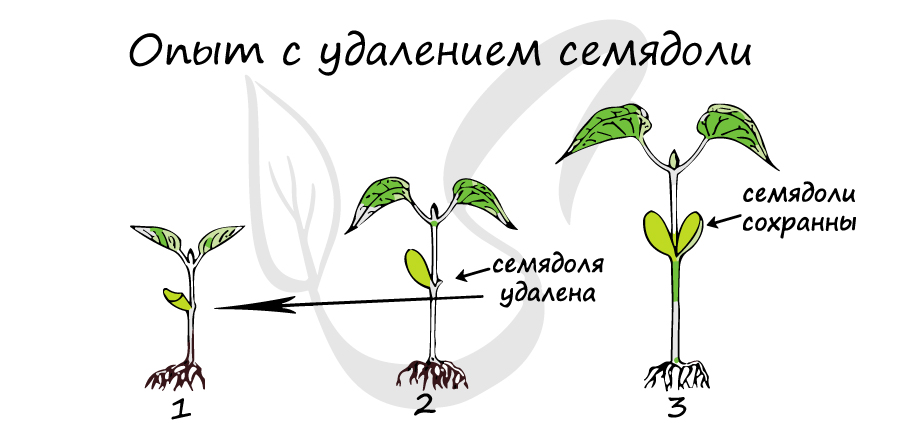

До момента, когда растение начнет фотосинтезировать — вся надежда только на запасные вещества. Они содержатся либо в семядоли (семядолях), либо — в эндосперме.

Как видно из картинки выше, удаление семядоли значительно замедляет рост и развитие растения (у 1 и 2 растения слева). У растения справа (3) сохранены обе семядоли, оно опережает в росте и развитие растение (2).

Для каждого вида растения температура своя. Есть растения, которые прорастают при температуре выше 15°C — огурцы, кукуруза, перец. Другие адаптированы к гораздо меньшим температурам, чуть выше +2 °C — укроп, рожь, морковь, редис, пшеница. Это обусловлено эволюционно, в зависимости от климата в регионе места происхождения растения. Исходя из этого, растения подразделяются на теплолюбивые и холодостойкие.

Семена некоторых растений не способны прорастать без освещения: марь белая (лебеда), салат латук, сельдерей. Свет стимулирует прорастание семян многих растений, активируя зародыш посредством фотохимической реакции. Также существуют растения, семена которых способны прорастать только в полной темноте — лук, конопля.

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая, сеют на самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, подорожника.

Если все условия прорастания семян соблюдены, то образуется проросток. Проросток — стадия онтогенеза растения с момента выхода зародыша из семенной кожуры.

Типы прорастания семян

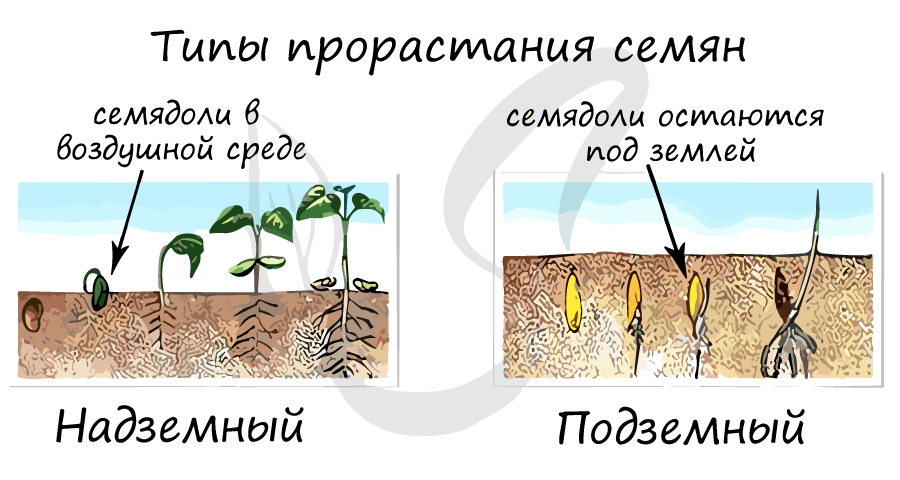

При надземном типе прорастания семядоли с почкой выносятся в воздушную среду над поверхностью почвы и становятся первыми фотосинтезирующими листьями (зародышевые листья). Такой тип прорастания имеется у редьки, тыквы, фасоли, огурцов, лука, капусты, томатов.

Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями. Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Развитие растений: циклы и стадии

Рост и развитие — одни из основных свойств живых организмов, в том числе растений. Для каждой систематической группы эти процессы имеют свои особенности. Из нашей статьи вы узнаете о типах роста и циклах развития растений. Что означают эти понятия? Давайте разбираться вместе.

Рост и развитие: отличие понятий

Эти два биологических процесса тесно взаимосвязаны. Рост и развитие растений — это изменения, которые происходят с ними. В чем их отличие? Ростом называют количественное увеличение всего живого организма или его отдельных частей. Происходит этот процесс в течение всей жизни. Такой тип роста называется неограниченным. Развитие растений — это качественные изменения. С течением времени происходит усложнение в строении организмов. В многоклеточном организме это происходит путем дифференциации, которая проявляется в увеличении разнообразия органоидов.

Процессы роста тесно взаимосвязаны. Дело в том, что некоторые этапы циклов развития растений и сопровождающие их процессы жизнедеятельности могут наступать только при определенных размерах органов.

В ходе полового размножения новый организм развивается из зиготы — оплодотворенной яйцеклетки. Эта структура не является специализированной. Она многократно делится с образованием новых клеток, которые называются бластомерами. Первоначально они имеют одинаковое строение. Но когда количество бластомеров достигает 32, их структура начинает видоизменяться в зависимости от местоположения.

Понятие о фитогормонах

Рост и развитие растений определяются не только размерами организма. Эти процессы регулируются особыми химическими веществами — фитогормонами. В зависимости от состава и строения они могут оказывать на растения влияние различного характера. К примеру, абсцизины способствуют началу листопада, ауксины стимулируют рост корневой системы. Под воздействием цитокининов начинают делиться клетки, а появление цветков связано с выделением гиббереллинов.

Растения не имеют специальных органов, которые выделяют фитогормоны. Просто одни из них более насыщены веществами по сравнению с другими. Так, высокая концентрация цитокининов наблюдается в корнях и семенах, а гиббереллинов — в листьях. Но влияние гормонов одинаково для всех частей органов. Синтезируясь в одном из них, они транспортируются в другие.

Образовательная ткань

Рост, а следовательно, и развитие растений обеспечиваются деятельностью образовательной ткани, или меристемы. Ее клетки имеют многоугольную форму, крупное ядро, многочисленные поры в оболочке и рибосомы в цитоплазме.

В зависимости от происхождения различают общие и специальные образовательные ткани. Первые развиваются из зародыша семени. Их клетки постоянно делятся и дают начало апикальным или верхушечным меристемам. А уже из него развиваются эпидерма, паренхима и прокамбий.

Кроме верхушечных, в зависимости от расположения меристемы, бывают боковые (латеральные), краевые (маргинальные) и интеркалярные. Последние обеспечивают вставочный рост. При делении клеток интеркалярной образовательной ткани происходит удлинение междоузлий стебля и развитие черешков листьев.

Стадии развития растений

Каждый растительный организм, как и все живое, зарождается, растет и погибает. Такое развитие называют индивидуальным. В нем различают несколько фаз:

- семя в состоянии покоя;

- от прорастания семени до наступления первого цветения;

- от первого до последнего цветения;

- от последнего цветения до отмирания.

У представителей разных систематических единиц продолжительность стадий развития растений значительно отличается. К примеру, секвойя живет 3 тысячи лет, а молочная вика — 3 года.

Историческое развитие растений связано с эволюционными процессами, происходящими на планете. Первыми растениями, появившимися на Земле, были водоросли. С течением времени климат существенно изменился. Результатом этого был «выход» растений на сушу. Так появились высшие споровые растения — мхи, плауны, хвощи и папоротники. От них произошли современные семенные растения.

От семени к цветению

У многолетних растений рост происходит ритмично. Это связано с сезонными изменениями в природе. Зимой или во время засухи растения находятся в состоянии покоя. Это касается не только листопадных видов, но и вечнозеленых. Развитие цветковых растений начинается с прорастания семени, которое может находиться в состоянии покоя даже несколько лет. Их развитие связано с наступлением благоприятных условий. Чтобы семя проросло, необходимы влага, тепло и воздух. Сначала оно впитывает воду и набухает. Далее начинает появляться корень, который закрепляет будущее растение в почве. Потом прорастает побег. Необходимое количество тепла и влаги зависит от вида растения. К примеру, семена моркови прорастают при 5 градусах, а огурцов и томатов — при 15 градусах тепла. Озимым видам требуется отрицательная температура.

Жизненный цикл

Для споровых растений характерно повторение этапов развития. Рассмотрим этот процесс на примере мхов. В жизненном цикле развития растений этого отдела преобладает гаметофит — половое поколение. Он представлен зеленым листостебельным растением, которое прикрепляется к субстрату с помощью ризоидов. С течением времени на гаметофите формируется спорофит. Он состоит из коробочки со спорами на ножке. Такая структура недолговечна и существует только в течение вегетационного периода. Так называют время года, благоприятное для роста и развития растений.

Когда споры созревают, они высыпаются в почву. Из них вновь развивается гаметофит. На нем формируются гаметангии с половыми клетками. Далее при помощи воды происходит оплодотворение, результатом которого является спорофит. Цикл развития повторяется снова.

Итак, рост и развитие — это взаимосвязанные процессы. Они являются характерными для всех живых организмов. Ростом называют количественные изменения, которые проявляются в увеличении размеров и объема растения в целом и его отдельных частей. Развитием называют качественные изменения. Это свойство проявляется в специализации и дифференциации клеточных структур.

Источник