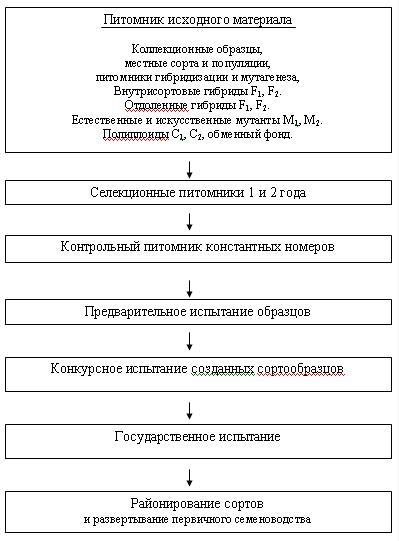

- Схема селекционного процесса. Основные этапы селекции, их продолжительность

- 20. Принципиальная схема селекционного процесса.

- 21. Характерные тенденции при движении селекционного материала от селекционного питомника к конкурсному сортоиспытанию.

- 22. Конкурсное и экологическое сортоиспытание.

- 23. Классификация селекционных оценок по месту и фону их выполнения.

- 54.Селекцион процесс, питомники исходного материала.

Схема селекционного процесса. Основные этапы селекции, их продолжительность

Сущность селекции состоит в улучшении старых и создании новых форм растений. Во время селекционной работы селекционеру приходится выполнять различные приемы, проводить исследования, применять разные способы создания популяций. Весь комплекс мероприятий, проводимых селекционером от начала работы до создания такого селекционного материала, который в качестве нового сорта может быть включен в станционное и затем государственное сортоиспытание, называют селекционным процессом.

можно разделить на три этапа: подбор и создание исходного материала для отбора, отбор и испытание.

I этап. Поиск и создание исходного материала селекции (дикорастущие растения, селекционные и местные сорта, внутри- и межвидовые гибридные популяции, мутанты и полиплоиды). На первом этапе в соответствии с поставленной задачей селекционер, мысленно представляя будущий сорт, анализирует многообразие выращиваемых в данной зоне местных и селекционных, а также инорайонных и зарубежных сортов для обнаружения форм, наиболее ему соответствующих.

II этап. Цель этого этапа (отбора) — выделение из популяции исходного материала наиболее близких к намеченному образцу растений и создание на базе их наследственности новых популяций, все особи которых будут обладать требуемыми признаками. На завершение отбора обычно требуется 5-7 поколений. Отбор включает два мероприятия, которые проводят поочередно в каждом поколении: оценку растений и создание популяций следующего поколения.

В каждом поколении отбора оценку растений и выделение наиболее ценных в качестве родоначальников будущих потомств можно выполнить различными методами, специфичность которых определяется числом и значимостью оцениваемых признаков, а также способом оценки каждого признака. Например, ценность анализируемых растений можно определять как по отдельному признаку, так и по комплексу признаков. Один и тот же признак можно оценить несколькими способами. Например, продуктивность растения можно определить как визуально, так и взвешиванием. В первых поколениях отбора, когда материал слишком разнообразен и многочислен, обычно применяют легко выполнимые способы оценки. В более поздних поколениях, когда селекционный материал достигает определенной выравненности и насыщенности ценными растениями, а разница между образцами нивелируется, применяют более сложные и точные анализы.

Различают несколько методов отбора. Их названия и способы проведения определяются особенностями создания популяций следующего поколения. Разнообразие методов отбора, а точнее методов получения популяций следующего поколения, определяется тем, сколько потомств вошло в состав каждой популяции (от многих, от небольшого числа растений или от одиночных растений), насколько ограниченна была возможность переопыления у перекрестноопыляющихся растений, а также тем, когда проводится оценка растений (до цветения или после него).

В ходе селекционной работы способы оценки растений и методы создания популяций следующих поколений в случае необходимости могут быть изменены в зависимости от изменения качества и количества селекционного материала. Их правильное сочетание в значительной мере определяет успех селекционной работы.

III этап. Этот этап селекционного процесса включает проведение различных по объему и сложности испытаний полученного в результате селекционной работы материала. Различают предварительные и конкурсные (станционные) испытания.

Источник

20. Принципиальная схема селекционного процесса.

21. Характерные тенденции при движении селекционного материала от селекционного питомника к конкурсному сортоиспытанию.

В питомниках до начала испытания потомств отобранных растений оценки также распределены неравномерно. Полнее всего оценивается коллекция, так как важно

знать, с каким материалом селекционер имеет дело для подбора пар при гибридизации либо при выборе образца для обработки мутагенами. Наиболее просты оценки элитных растений (исключение — плодовые культуры вследствие растянутости отбора). Их слишком много, и многие характеристики не могут быть оценены просто потому, что

селекционеры имеют дело с очень ограниченным количеством семян или другой продукции, ради которой культура возделывается. Невозможно оценить с достаточной точностью урожайность, хлебопекарные качества у зерновых культур и т. д. Популяции (у самоопылителей) обычно оцениваются по небольшому числу показателей, так как эта оценка — некое усреднение оценок многих генотипов, а нас больше всего интересуют отдельные генотипы. Впрочем, иногда такая оценка полезна, позволяя решить, стоит ли вообще из данной популяции делать отборы. По этим же соображениям оценивают иногда F1 у самоопылителей.

22. Конкурсное и экологическое сортоиспытание.

Конкурсное сортоиспытание. Из большого набора сортов, испытывавшихся в предварительном сортоиспытании, самые лучшие поступают в конкурсное сортоиспытание. Здесь им дают основную оценку по комплексу хозяйственно-биологических признаков, сравнивают между собой и с лучшими сортами других селекционно-опытных учреждений. Сорта, успешно выдержавшие конкурсное испытание и показавшие неоспоримые преимущества по урожайности в сравнении с контролем и лучшими сортами других научно- исследовательских учреждений, ценные для данной зоны, передают в государственное сортоиспытание.

В конкурсном сортоиспытании высевают обычно 10—20 сортов. Во Всесоюзном научно-исследовательском селекционно-генетическом институте и Краснодарском НИИСХ испытывают 40—50 и более сортов озимой пшеницы.

Техника посева та же, что и в предварительном сортоиспытании. Повторность, как правило, четырехкратная, иногда шестикратная, площадь делянки для зерновых культур 25—50 м2, для пропашных —150—200 м2. Контроль высевают через 5—10 сортов.

Результаты конкурсного сортоиспытания обязательно подвергают статистической обработке.

Экологическое сортоиспытание. Для всесторонней и быстрой оценки новых, наиболее ценных сортов в различающихся экологических условиях их испытывают в других научно-исследовательских учреждениях. Обычно такие сорта высевают по типу конкурсного сортоиспытания для сравнения со своими новыми сортами и сортами, районированными в данной зоне. Результаты зонального сортоиспытания используют при составлении плана государственного сортоиспытания и для оценки состояния селекционной работы в различных научно-исследовательских учреждениях.

23. Классификация селекционных оценок по месту и фону их выполнения.

Селекционные оценки можно классифицировать по:

2. фону, на котором они проводятся

3. способам получения информации

4.средствам, с помощью которых эта информация добывается

5. признакам и свойствам, которые они оценивают

1. Полевые. Полевая оценка — это главная оценка, проводимая на протяжении всего селекционного процесса. В различных питомниках последовательно изучают и учитывают: особенности роста и развития растений, их устойчивость к болезням и вредителям, к неблагоприятным факторам среды, реакцию на агротехнические приёмы, пригодность к механизированному возделыванию, продуктивность и урожайность, стабильность этих показателей по годам и др.

2.Лабораторные. С помощью лабораторных методов выясняют биологические и физиологические особенности растений, качество продукции (мукомольные и хлебопекарные качества пшеницы, качество волокна у хлопчатника и др.). Многие признаки иммунитета растений к болезням и вредителям, устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды также оценивают лабораторными методами.

3. Лабораторно-полевые. Эти методы оценки применяют, когда полевую оценку селекционных номеров по определённым показателям дополняют лабораторными анализами. Например, отбор полиплоидов осуществляют в два этапа:

1) в полевых условиях по внешним признакам — по величине листьев, их ширине и толщине и др.,

2) в лабораторных условиях с помощью микроскопического исследования — подсчитывают число хромосом.

Селекция основана на сочетании полевых и лабораторных методов оценки селекционного материала, которые дополняют друг друга.

Фоны проведения селекционных оценок:

Фон,на котором проводятся оценки ,может быть различным:

Источник

54.Селекцион процесс, питомники исходного материала.

Процесс создания сорта (селекционный процесс) состоит из трёх этапов: 1) создание (или выбор) популяций для отбора (получение изменчивости); 2) отбор нужных генотипов – исходных родоначальных (элитных) растений; 3) испытание потомств и их размножение до производственно значимых объёмов.Создание нового сорта длится 10–12 лет и более.

На всех трёх этапах возможны различные варианты сокращения времени работы. Изучая исходный материал, нужно выделять доноры признаков, т. е. работать на уровне гена, а не сорта и признака. Для повышения эффективности работы используют сооружения с искусственным климатом. Фитотроны – сложные инженерные сооружения, позволяющие с высокой точностью создавать заданный режим по Т, освещённости и относит влажности воздуха. Селекционные комплексы – более простые и дешёвые инженерные сооружения. Они имеют репродукционные теплицы, климатические камеры и установки искусственного выращивания растений. Можно сэкономить время и на завершающих этапах селекции путём совершенствования методики сортоиспытания и своевременного проведения экологи сортоиспыт. Эколог сортоиспыт (ЭСИ) позволяет выявить реакцию сорта на различные условия выращивания, оценить экологическую пластичность сорта и решить вопрос о целесообразности передачи сорта в Государственное испытание. Сокращению селекционного процесса способствуют мероприятия по ускоренному размножению отобранных родоначальных растений. Питомники исходного материала служат основным источником генетического разнообразия, из которого отбирают нужные формы растений для последующей работы. В этих питомниках изучают коллекционный материал, мутантные, полиплоидные и другие формы, осуществляют скрещивания. Коллекционный питомник-первоначальное изучение исходного материала – лучших сортов отечественной и зарубежной селекции, а также др ценных для селекции образцов в целях выделения наиболее перспективных форм для дальнейшего изучения и сравнения на следующем этапе селекц работы. основное назначение – выделение биолог и хоз-цен форм для селекционного питомника, а также отбор растений для скрещивания, обработки мутагенами и др. Число образцов 300–2000 и более. делянка 1–2 м. Стандарт ч/з 20–30 номеров,повторность отсутствует.сеят ССФК7, убирают вручную. Здесь можно высевать многие самоопыл ку-ры для скрещивания-специальный родительский питомник (питомник гибридизации).сеют ссфк7,делянка 2м 2 , 3повторности, уборка вручную.

Гибридный питомник. В этом питомнике высевают все генерации гибридов от F1 до F5–F6. Стандарт размещают через 20–30 номеров Размер делянок определяется количеством семян Для гибридов F1 наиболее удобна длина рядков 2 м, для F2 и F3 – 6 м. В гибридном питомнике убирают: а) отдельные элитные растения, выделенные по различным признакам; б) лучшие колосья с отобранных растений ; в) лучшие семьи старших поколений. Специальные питомники. В связи с использованием в селекции метода мутагенеза, полиплоидии, культуры тканей и клеток возникает необходимость в специальных питомниках для выращивания мутант форм или полиплоидов, анеу, гаплоид и др. В группу специальных относят и питомник родительских форм (питомник гибридизации).

Источник