Физиологически активные вещества — ферменты, фитонциды и антибиотики, их роль в жизни растений и использование человеком.

Ферменты, органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются катализаторами. Ферменты (от лат. fermentum — брожение, закваска) иногда называют энзимами (от греч. en — внутри, zyme — закваска). Все живые клетки содержат очень большой набор ферментов, от каталитической активности которых зависит функционирование клеток. Практически каждая из множества разнообразных реакций, протекающих в клетке, требует участия специфического фермента. Изучением химических свойств ферментов и катализируемых ими реакций занимается особая, очень важная область биохимии — энзимология.

Многие ферменты находятся в клетке в свободном состоянии, будучи просто растворены в цитоплазме; другие связаны со сложными высокоорганизованными структурами. Первые данные о ферментах были получены при изучении процессов брожения и пищеварения. Большой вклад в исследование брожения внес Л.Пастер, однако он полагал, что соответствующие реакции могут осуществлять только живые клетки. В начале 20 в. Э.Бухнер показал, что сбраживание сахарозы с образованием диоксида углерода и этилового спирта может катализироваться бесклеточным дрожжевым экстрактом. Это важное открытие послужило стимулом к выделению и изучению клеточных ферментов. В 1926 Дж.Самнер из Корнеллского университета (США) выделил уреазу; это был первый фермент, полученный в практически чистом виде. С тех пор обнаружено и выделено более 700 ферментов, но в живых организмах их существует гораздо больше. Идентификация, выделение и изучение свойств отдельных ферментов занимают центральное место в современной энзимологии.

Ферменты, участвующие в фундаментальных процессах превращения энергии, таких, как расщепление сахаров, образование и гидролиз высокоэнергетического соединения аденозинтрифосфата (АТФ), присутствуют в клетках всех типов — животных, растительных, бактериальных. Однако есть ферменты, которые образуются только в тканях определенных организмов. Так, ферменты, участвующие в синтезе целлюлозы, обнаруживаются в растительных, но не в животных клетках. Таким образом, важно различать «универсальные» ферменты и ферменты, специфичные для тех или иных типов клеток. Вообще говоря, чем более клетка специализирована, тем больше вероятность, что она будет синтезировать набор ферментов, необходимый для выполнения конкретной клеточной функции.

Фитонциды — комплексы органических соединений, проявляющих бактерицидное, противогрибковое, протистоцидное действие. Фитонциды играют важную роль в регуляции состава микробной флоры воздуха, количественного ее содержания, в поддержании стабильной биологической Среды. Из фитонцидов низших и высших растений получают антибиотик, которые широко применяются в медицинской практике. О высокой противомикробной активности фитонцидов свидетельствуют многочисленные примеры. Так, препарат, изготовленный из эвкалипта в разведении 1:1 000 000, или фитонциды из веток черемухи убивают микроорганизмы почти мгновенно. Спектр противомикробного действия фитонцидов очень широк, они пагубно влияют на возбудителей дизентерии, туберкулеза, газовой гангрены, брюшного тифа, вирусы гриппа и т.д.

Кроме того, фитонциды некоторых растений усиливают секреторную и двигательную функции пищеварительного канала, улучшают процессы регенерации и ускоряют заживление ран, стимулируют защитные силы организма, снижают артериальное давление, действуют антиатеросклеротически. В соответствующих дозах фитонциды регулируют сокращение сердечной мышцы, деятельность центральной нервной системы, обмен веществ. Фитонциды — продуцируемые растениями бактерицидные, фунгицидные, протистоцидные вещества, обладающие, способностью оказывать влияние и на микроорганизм. Химический состав фитонцидов не установлен. Способность выделять фитонциды отмечена у всех растений. Наибольшей фитонцидной активностью обладают лук, зверобой, тысячелистник, редька, морковь, томат, клюква, мята, полевой хвощ, можжевельник, подорожник, репей обыкновенный, шалфей, донник белый.

Антибиотики и фитонциды — вещества, встречающиеся в клеточном соке — цитоплазме. Эти биологически активные вещества обладают бактерицидными свойствами, проще говоря — убивают бактерии. Антибиотики это продукты жизнедеятельности бактерий, актиномицетов и плесневых грибов — низших растительных организмов. Синтезированные одними микроорганизмами, они являются губительными и действуют угнетающе на другие виды микробов. Химический состав многих антибиотиков выяснен учёными, и в настоящее время растёт промышленное производство лекарственных препаратов путём синтеза их характерными микроорганизмами в специальных условиях.

Действие различных антибиотиков на микроорганизмы избирательно, не одинаково. Так, некоторые из них направлены против развития грибов, некоторые — подавляют рост бактерий. Те, которые задерживают или приостанавливают рост микроорганизмов, действуют бактериостатически. Антибиотики, приводящие к гибели микроорганизмов, разрушению их клетки изнутри, имеют бактерицидное действие. Некоторые антибиотики способны растворять клетку микроба, это явление носит название бактериолизис. Фактически, вырабатываемые высшими растениями фитонциды по своей природе являются теми же антибиотиками.

Первым антибиотиком, применимым для лечения человека, оказался плесневой гриб Penicillinum, открытый в 1929 году английским учёным Александром Флемингом в лаборатории лондонской больницы св. Марии. Учёный, находясь в поиске средства для уничтожения кокков, обнаружил случайное заражение плесенью агаров с посевами кокков (агар-агар -желеобразная масса для культивирования бактерий, полисахарид, полученный из морских водорослей). В чашках с питательными средами для бактерий оказались заплесневелые участки, в которых колонии бактерий прекратили своё развитие.

В относительно чистом виде кристаллический пенициллин извлекли в 1939 году англичане химики — бактериологи Хоуард Флори и Эрнест Чейн. В 1941 была сделана первая инъекция человеку. В Советском Союзе в 1943 году лекарственное сырьё пенициллина удалось получить З.В. Ермольевой. Лечебные свойства пенициллина описали русские учёные В.А. Манассеин и А.Г. Полотебнов. В 1945 за открытие антибиотика пенициллина, ставшего панацеей в лечении заражения крови, Флеминг, Чейн и Флори были удостоены Нобелевской премии.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Источник

Фитонциды антибиотики в растениях

Антибиотики. Фитонциды. Лизоцим. ИФН ( Интерферон ). Бактериоцины. Бактериоциногения.

Антибиотики [от греч. anti, против, + bios, жизнь]. Биологический смысл образования антибиотиков — подавление жизнедеятельности микробов-конкурентов. В частности, действие антибиотиков грибковой природы обычно направлено против бактерий, а бактериальной — против грибов и даже простейших. Было установлено, что антибиотики образуются также в растительных и животных тканях.

Антибиотики растительного происхождения защищают растения-продуценты от патогенных микроорганизмов, а также подавляют жизнедеятельность других растений, конкурирующих за основные источники питания. К антибиотикам растительного происхождения относят фитонциды [от греч. phyton, растение, + лат. caedo <-cido), убивать] — эфирные масла, подавляющие жизнедеятельность многих микроорганизмов. Препараты, содержащие фитонциды лука, чеснока, хрена, алоэ, перца и других растений, нашли широкое применение в народной медицине; их использование в традиционной медицине ограничивают трудности получения хорошо очищенных и стойких лекарственных форм.

Антибиотики животного происхождения. Наиболее известен лизоцим (его обнаружил П.Н. Лащенкбв в 1909 г., детально изучил Александр Флеминг). Лизоцим содержится в белке куриных яиц, слюне, слёзной жидкости и различных тканях. Лизоцим — фермент, повреждающий муреиновый слой бактерий.

ИФН ( Интерферон )

ИФН ( Интерферон ) — низкомолекулярные белки, обладающие противовирусным эффектом; продуцируются фибробластами, лейкоцитами и лимфоцитами после проникновения в организм патогенных вирусов. Противовирусное действие ИФН не зависит от конкретного возбудителя; инфекционный агент не способен проявлять резистентность к эффекту этих белков.

Бактериоцины

Бактериоцины — белки, синтезируемые определёнными клонами бактерий. Бактериоцины вызывают гибель бактерий того же или близких видов, облегчая конкуренцию за жизненно необходимые субстраты внутри отдельного или близкородственных видов. В отличие от антибиотиков, секреция бактериоцинов сопровождается гибелью клетки-продуцента. В популяции бактерии количество продуцентов бактериоцинов незначительно (в среднем 1:1000 бактерий), их количество при необходимости может резко увеличиваться. Бактериоцины участвуют в формировании и поддержании стабильных бактериальных сообществ (например, в кишечнике человека бактериоцины кишечной палочки вызывают гибель патогенных энтеробактерий — шигелл и сальмонелл).

Бактериоциногения

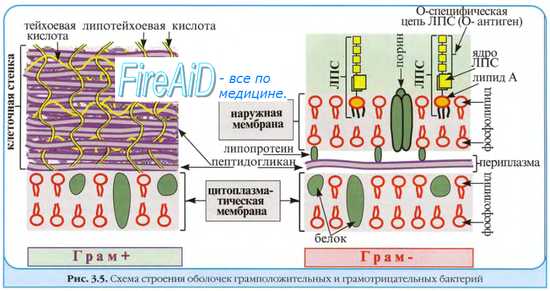

Бактериоциногения (образование бактериоцинов) более выражена у грамотрицательных бактерий, но она известна и у грамположительных видов. Известно около 200 различных бактериоцинов, обычно обозначаемых по родовому или видовому названию продуцента, — колицины (Escherichia coli), пестицины (Yersinia pestis), стафилоцины (виды Staphylococcus), вибриоцины (виды Vibrio). Некоторые бактериоцины действуют на ЦПМ, другие ингибируют биосинтез белка. Основное условие для проявления активности бактериоци-на — наличие специфических рецепторов на мембранах клеток-мишеней.

Наиболее изучены колицины, продуцируемые кишечной палочкой и некоторыми энтеробактериями. Выделено около 30 колицинов, различающихся по антигенным свойствам, химическому составу и механизму действия. Способность к их синтезу используют в эпидемиологических исследованиях, выявляя тип колицина, вырабатываемого патогенным видом (колицинотипиро-вание), либо тип плазмиды, кодирующей синтез колицина (колициногенотипирование).

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник