СЕМЯ. СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЯН

Семя – это репродуктивный орган, который у покрытосеменных растений образуется из семязачатка обычно после двойного оплодотворения.

Строение семени. Первоначально семя находится внутри плода, который защищает его до прорастания. Каждое семя состоит из семенной кожуры, зародыша и запасающих тканей.

Семенная кожура развивается из интегументов (покровов) семязачатка, поэтому она диплоидна (2n). Она многослойна и есть в семени всегда. Толщина и плотность семенной кожуры связаны с особенностями околоплодника, поэтому она может быть мягкой, кожистой, пленчатой или твердой (деревянистой). Семенная кожура защищает зародыш от механических повреждений, высыхания и преждевременного прорастания. Кроме этого она может способствовать прорастанию семян.

Зародыш представляет собой растение в зачаточном состоянии и состоит из зародышевого корешка, стебелька, семядолей и почечки. Развивается зародыш из зиготы, образованной в результате слияния спермия с яйцеклеткой (2n).

Запасающими тканями семени являются эндосперм и перисперм. Эндосперм образуется в результате двойного оплодотворения при слиянии центрального ядра зародышевого мешка (2n) со вторым спермием (1n). Поэтому эндосперм состоит из триплоидных клеток (3n). Перисперм является производным нуцеллуса и состоит из клеток с диплоидным набором хромосом.

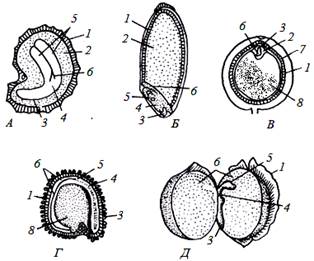

Типы семян. Классификация семян основана на месте локализации запасных питательных веществ. Различают четыре типа семян (рис. 22):

А – семена с эндоспермом, который окружает зародыш (мак);

Б – семена с эндоспермом, примыкающим к зародышу (пшеница); В – семена с малым эндоспермом (окружает зародыш) и мощным периспермом (перец); Г – семена с периспермом (куколь);

Д – семена с запасными веществами, отложенными в семядолях зародыша (горох); 1 – семенная кожура; 2 – эндосперм; 3 – корешок; 4 – стебелек; 5 – почечка; 6 – семядоли; 7 – околоплодник;

1) семена с эндоспермом в основном характерны для семян класса однодольных, а также некоторых двудольных (пасленовые, сельдерейные, маковые); запасные питательные вещества локализованы в эндосперме;

2) семена с периспермом характерны для гвоздичных, маревых, у которых в зрелом семени эндосперм полностью поглощается, а перисперм остается и разрастается; семя состоит из семенной кожуры, зародыша и перисперма;

3) семена с эндоспермом и периспермом имеют черный перец, кубышка, кувшинка, в семенах которых сохраняется эндосперм и развивается перисперм; семя состоит из семенной кожуры, зародыша, эндосперма и перисперма;

4) семена без эндосперма и без перисперма характерны для бобовых, тыквенных, астровых; в процессе развития зародыш полностью поглощает эндосперм, поэтому запас питательных веществ находится в семядолях зародыша; в этом случае семя состоит из семенной кожуры и зародыша.

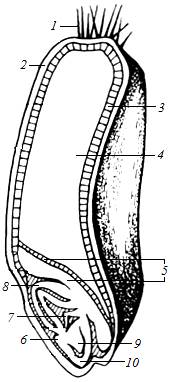

Строение семени с эндоспермом. Такие семена характерны для растений класса Однодольные, например для мятликовых (злаковых). В зерновке пшеницы (набухшие семена) различают брюшную сторону (со стороны бороздки) и противоположную – спинную. На одном из полюсов семени, на спинной стороне, находится зародыш. С противоположного полюса имеются волоски, которые удерживают зерновку в почве и способствуют подаче воды в эндосперм семени (рис. 23).

Рис. 23. Строение зерновки пшеницы

1 – волоски; 2 – околоплодник, сросшийся с семенной кожурой; 3 – алейроновый слой;

4 – слой запасного крахмала (3 – 4 – эндосперм); 5 – щиток; 6 – эпибласт; 7 – почка с листочками; 8 – колеоптиль; 9 – корешок;

10 – колеориза (корневое влагалище)

Снаружи зерновка покрыта тонким пленчатым слоем, который трудно отделить от внутренней части зерновки. Это околоплодник, сросшийся с семенной кожурой, так как зерновка является односемянным плодом. Строение околоплодника и кожуры семени хорошо видно при рассмотрении микропрепарата поперечного среза зерновки.

Размеры зародыша незначительны по сравнению с размерами эндосперма. Это значит, что запасные вещества находятся в эндосперме. Он состоит из двух слоев: алейронового и запасного крахмала.

Зародыш имеет следующие части:

– зародышевый корешок с корневым чехликом, колеоризу (корневое влагалище);

– зародышевый стебелек и почечку с конусом нарастания;

– колеоптиль (первый зародышевый лист) в форме бесцветного колпачка, которым он пробивает слои почвы во время прорастания;

– щиток (видоизмененная семядоля) – по своему расположению в зерновке образует перегородку между зародышем и эндоспермом; под действием ферментов щиток переводит питательные вещества эндосперма в усвояемую форму и передает их на питание зародыша;

– эпибласт расположен на противоположной щитку стороне и является второй редуцированной семядолей.

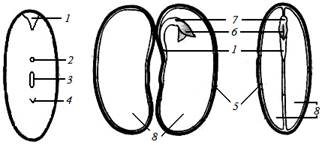

Строение семени без эндосперма и без перисперма. Такие семена характерны для бобовых, тыквенных, астровых. Рассмотрим данный тип строения семян на примере фасоли обыкновенной (набухшие в воде семена) (рис. 24).

Рис. 24. Строение семени фасоли обыкновенной:

1 – зародышевый корешок; 2 – микропиле; 3 – рубчик;

4 – семенной шов; 5 – семенная кожура; 6 – почечка;

7 – зародышевый стебелек; 8 –семядоли

Снаружи семя покрыто толстой семенной кожурой. Она может быть различной окраски. На внутренней вогнутой стороне семени расположены рубчик, микропиле и семенной шов.

Рубчик – это место прикрепления семени к семяножке.

Микропиле – отверстие, через которое вода и газы поступают внутрь семени. Микропиле расположено рядом с рубчиком, на одной линии.

Семенной шов – это след от срастания семязачатка с семяножкой. Он расположен с противоположной от микропиле стороны и тоже примыкает к рубчику.

Под семенной кожурой находится зародыш. Различают следующие его части:

– две крупные семядоли почковидной формы; они являются зародышевыми листочками, где отложились в запас питательные вещества;

– почечка, прикрытая зародышевыми листочками.

Семя фасоли не имеет эндосперма, так как запасные вещества находятся в семядолях. Оно состоит из семенной кожуры и зародыша.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

27. Строение семени цветковых растений

Семя развивается на поверхности семенной чешуи. Оно представляет собой многоклеточную структуру, объединяющую запасающую ткань — эндосперм, зародыш и специальный защитный покров (семенную кожуру). До оплодотворения в центральной части семязачатка имеется нуцеллус, который постепенно вытесняется эндоспермом. Эйдосперм гаплоидный и образуется из тканей женского гаметофита.

У саговников и гинкго наружный слой семенной кожуры (саркотеста) мягкий и мясистый, средний слой (склеротеста) твёрдый, а внутренний слой (эндотеста) к моменту созревания семени плёнчатый. Семена распространяются различными животными, которые поедают саркотесту, не повреждая склеротесты.

У тиса и подокарписа семетта окружены мясистым ариллусом — сильно видоизменённой чешуёй женской шишки. Сочный и ярко окрашенный ариллус привлекает птиц, которые распространяют семена этих хвойных. Ариллусы многих видов подокарпуса съедобны и для человека.

Строение семян покрытосеменных

- Семенная кожура — защита от высыхания и повреждения.

- Зародыш

- две семядоли — зародышевые листья

- зародышевый стебелек

- зародышевый корешок

- почечка зародыша

- 3) Запасающая ткань — эндосперм.

- с эндоспермом;

- с эндоспермом и периспермом;

- с периспермом;

- без эндосперма и перисперма.

- Околоплодник сросся с семенной кожурой

- Семя содержит одну семядолю

- Присутствует эндосперм

- Семя содержит две семядоли

- Эндосперм отсутствует

- Околоплодник не сросшийся с семенной кожурой.

28. Классы однодольные и двудольные

Однодольные растения — Liliopsicla Однодольные — значительно более монолитная группа, чем Двудольные. Происхождение Однодольные представляют собой монофилетическую группу, возникшую на заре историг4 развития покрытосеменных растений. Древнейшие ископаемые растения, которых можно отнести к однодольным, имеют возраст начала мелового периода (хо есть около 110 млн лет назад). Однодольные возникли практически одновременно с двудольными. По поводу происхождения однодольных среди учёных нет согласия. Наиболее распространена точка зрения, что однодольные произошли от примитивных двудольных (таких, как современные семейства Кувшинковые или Перечные) и развивались во влажной среде (по берегам рек и озёр). Другая точка зрения состоит в том, что, наоборот, двудольные произошли от примитивных водно-бопотных однодольных (тем самым утверждается, что предковые формы цветковых могли быть травянистыми растениями). К концу мелового периода наибольшее распространение в растительных сообществах получили семейства Пальмовые, Злаки и Осоковые. Семейства же Орхидные и Бромелиевые — по-видимому, самыe молодые семейства класса. двудольные — Magnuliopsida Класс покрытосеменнык растений, у которых зародыш семени имеет две боковые супротивные семядоли. Двудольные характеризуются наличием у зародыша двух боковых супротивных семядолей (отсюда название). У двудольных, в отличие от однодольных, проводящие пучки на поперечном срезе стебля (ствола) располагаются кольцеобразно, а между древесиной (ксилемой) и лубом (флоэмой) находится особая образовательная ткань —камбий, обеспечивающая вторичное утолщение; листья, как правило, с сетчатым жилкованием: число частей цветка (чашелистиков, тычинок и плодолистиков) обычно кратно 4 или 5. То есть, цветок 4- или 5-членный. Корешок зародыша чаще всего превращается в главный корень, способный к долголетнему существованию; листовая пластинка часто расчленена, края её выемчатыe или зубчатые. Среди двудольных встречаются представители с нетипичными признаками, а иногда с отдельными признаками, более характерными для однодольньх. Двудольные отличаются разнообразием вегетативных и репродуктивных органов, что сильно затрудняет выяснение истинных, родственных отношений между порядками и семействами. Предки двудольных, а также время и место их возникновения пока ещё не ясны. Наиболее распространена гипотеза, согласно которой т. н. многоплодниковые (порядки магнолиецветных, лютикоцветныx и др.) — наиболее древняя исходная группа в эволюции покрытосеменных.

| Части цветка | Двудольные | Однодольные |

| Корневая система | Стержневая, хорош развит главный корень. У некоторых нетравянистых форм корневая система мочковатая | Мочковатая, главный корень рано отмирает |

| Стебель | Травянистый, деревянистый, способен ко вторичному утолщению, ветвится. Проводящие пучки расположены в центе стебля или имеют вид кольца. Имеется камбий. Кора и сердцевина хорошо дифференцированы | Травянистый, неспособен к вторичному утолщению. Проводящие пучки разбросаны по всему стеблю. Нет камбия. Нет ясно дифференцированной коры и сердцевины. |

| Листья | Разной формы, края рассеченные или зубчатые; жилкование сетчатое, перистое, пальчатое. Листорасположение очередное, супротивное. Черешок ясно выражен, редко имеет влагалищное основание | Простые, цельнокрайние; жилкование параллельное или дуговидное. Расположение листьев двурядное. Листья обычно без черешков. Часто имеют влагалищное основание |

Источник