34.Фотосинтетические пигменты

Для фотосинтеза нужен не только хлорофилл, но и другие пигменты. Пигменты — это вещества, избирательно поглощающие свет в видимой части спектра. При освещении белым светом их окраска определяется теми лучами, которые они пропускают или отражают. Если вещество не поглощает свет, то к нам в глаз приходят все лучи видимого спектра, и для нас это вещество белое. Если вешество поглощает все лучи видимого спектра, то для нас оно черное.

Способность пигментов поглощать свет связана с наличием в их молекулах правильно чередующихся двойных и одинарных связей. Это так называемые сопряженные двойные связи. Между двумя атомами, связанными двойной связью, находится 4 электрона.

Если система состоит из сопряженных связей, то половина этих п—электронов может свободно перемещаться вдоль всей системы. Поглотив квант света, такой электрон способен оторваться от молекулы пигмента, т. е. пигмент становится донором электронов для восстановления вещества.

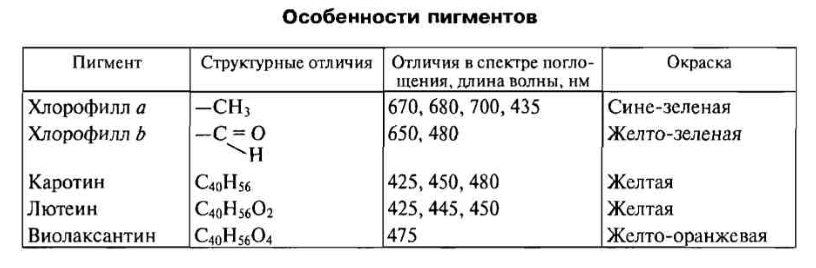

Пигменты, участвующие в фотосинтезе высших растений, делятся на 2 группы: хлорофиллы—зеленые пигменты—и каротиноиды — желтые. Есть два хлорофилла, хлорофим «а» и хлорофилл «б»

Хлорофилл а — сине—зеленый, а хлорофилл б — желто—зеленый.

Хлорофилл б отличается от хлорофилла а тем, что у него ко второму пиррольному кольцу присоединена не метильная, а альдегидная группа, поэтому хлорофилл б содержит кислорода на один атом больше, а водорода — на два атома меньше.

Каротиноиды делятся на 2 группы: каротины и ксантофиллы. Каротины представляют собой углеводороды, а ксантофиллы—содержат дополнительные гидроокси — и эпоксигруппы. У высших растений

известны два каротина (а-каротин и В-каротин) и 4 ксантофилла

(лютеин, виолаксантин, зеаксантин и антероксантин).

Хлорофиллы поглощают максимально красные и сине — фиолетовые лучи, хуже поглощают оранжевые, желтые и голубые, почти не

помешают зеленые и отражают дальние красные лучи. Небольшие

различия в строении молекул хлорофилла а и б обусловливают некоторые различия в поглощении ими света. У хлорофилла б полоса поглощения в красной части спектра сдвинута в сторону коротковолновых лучей, а в сине-фиолетовой части — в сторону длинноволновых лучей.

Желтые пигменты поглощают лучше те лучи, которые плохо поглощают зеленые пигменты. Максимально они поглощают сине-фиолетовые, хуже — голубые, немного поглощают зеленые лучи, не поглощают красные, желтые и оранжевые. Почему разные пигменты поглощают разный свет? Это зависит от числа и расположения двойных связей, присутствия в них ароматических колец и атома металла в молекуле пигмента.

35.Хлорофилл-белковые комплексы. (Климова к)

Тилакоиды сгруппированы в плотно упакованные темно-зеленые «стопки», получившие название гран, которые связаны между собой частью тилакоидов. В мембраны тилакоидов погружены белки или белковые комплексы, большая часть которых насквозь пронизывает мембрану. Только часть из этих комплексов окрашена в зеленый цвет, то есть содержит хлорофилл; было установлено, что практически весь хлорофилл находится в хлорофилл-белковых комплексах, или, лучше сказать, в пигмент-белковых комплексах, поскольку все они наряду с хлорофиллом содержат другие пигменты.

Пигмент-белковые комплексы можно разделить на две функциональные группы. Основная функция первой из них — «светособирающих» или «антенных» пигмент-белковых комплексов — состоит в эффективном улавливании энергии света. Более 90% всего хлорофилла сосредоточено именно в «антенных» комплексах. Большая их часть представляет собой белки с молекулярной массой от 20000 до 70000, на каждом из которых расположены 10 — 40 молекул хлорофилла. Помимо основного пигмента — хлорофилла а — в состав этих комплексов входит его аналог — хлорофилл б, а также каротиноиды — пигменты желтого или оранжевого цвета (один из них, бета-каротин, определяет окраску моркови).

Ключевым событием световой стадии фотосинтеза, в котором энергия излучения преобразуется в химическую энергию, является процесс разделения зарядов в реакционных центрах (Реакционный центр — комплекс белков, пигментов и других кофекторов, взаимодействие которых обеспечивает реакцию превращения энергии света в химическую при фотосинтезе.) фотосистем. Разделение зарядов представляет собой процесс передачи электрона от возбужденного хлорофилла реакционных центров к первичному акцептору. Разделение зарядов происходит в результате возбуждения хлорофилла реакционных центров при поглощении им определённого кванта энергии. Однако непосредственное попадание фотона, несущего необходимую для возбуждения энергию, в хлорофилл реакционного центра крайне маловероятно. Поэтому эффективный фотосинтез возможен только при наличие антенн — пигмент-белковых комплексов, обеспечивающих захват фотонов разных длин волн и направляющих энергию возбуждения в реакционные центры. Известно, что абсолютное большинство молекул хлорофилла входит в состав именно антенных комплексов, а не реакционных центров. У высших растений с одним реакционным центром ассоциировано около 300 молекул хлорофилла антенны.

Для использования энергии фотонов, которые не поглощаются хлорофиллом (область «зелёного провала»), в состав антенн входят и другие пигменты. У высших растений это каротиноиды (каротины и ксантофиллы), а у ряда водорослей и некоторых фотосинтезирующих прокариот — ещё и фикобилины. Хлорофиллы и каротиноиды связываются с белками нековалентно, за счёт электростатических взаимодействий, координационных связей с магнием и гидрофобных взаимодействий. Фикобилины ковалентно присоединяются к белкам через тиоэфирные и эфирные связи.

Миграция энергии в светособирающих комплексах всегда протекает с некоторыми потерями энергии. В связи этим максимум поглощения пигмента-донора сдвинут в более коротковолновую область (по сравнению с максимумом пигмента-акцептора). Т. е. энергия возбуждения пигмента-донора всегда выше энергии возбуждения пигмента-акцептора (часть энергии диссипирует в тепло). Так например, для высших растений типична миграция энергии в следующем направлении: каротиноиды → хлорофилл b → хлорофилл a → хлорофилл a реакционного центра (в составе димера).

Организация пигментных комплексов у разных организмов достаточно вариабельна (по сравнению с консервативным строением реакционных центров), что отражает адаптацию фототрофов к различным условиях освещения в ходе эволюции.

Источник

Лекция 4. Фотосинтез

Хлорофилл. Молекула хлорофилла обусловливает окраску практически всей растительности, превращает энергию солнечных лучей в энергию химических связей органических соединений. Зеленый пигмент у высших растений представлен двумя формами: сине-зеленым хлорофиллом а (C55H72O5N4Mg) и желто-зеленым – b (C55H70O6N4Mg), отличающимися различной степенью окисления, окраской и другими свойствами. Их соотношение в растении около 3:1. Хлорофилл а обнаружен у всех фотосинтезирующих организмов, за исключением бактерий. У сине-зеленых водорослей фотосинтезирующий пигмент представлен исключительно хлорофиллом а, хлорофилл b отсутствует. У других видов водорослей хлорофилл а может сопровождаться хлорофиллом b. У бурых, диатомовых водорослей обнаружен хлорофилл с, у красных – d. Существует еще бактериохлорофилл, содержащийся в пурпурных серобактериях. В спектре поглощения хлорофиллов а и b – два ярко выраженных максимума: в красной области 660 и 640 нм, в сине-фиолетовой – 430 и 450 нм (рис.3). В живом зеленом листе спектр поглощения хлорофиллов более широкий и выровненный. Лучи в области 400 – 750 нм, т. е. в зоне поглощения хлорофилла, можно назвать фотосинтетически активными. У хлорофилла а поглощение в синих лучах примерно в 1,3 раза больше, чем в красных, а у хлорофилла b в 3 раза. Каротин (от латинского carota – морковь) – основной каротиноид высших растений, один из наиболее изученных и характерных представителей желтых пигментов – открыт Ваккенродером в 1831 г. в моркови. Каротины (суммарная формула С40Н56) относятся к высокомолекулярным ненасыщенным углеводородам с системой регулярно чередующихся двойных связей в открытой цепи, наличие которых и определяет оптическую и фотохимическую их активность. В зеленых частях растений каротины часто замаскированы хлорофиллом и проявляются только в период созревания плодов, при осеннем пожелтении листьев и в некоторых иных условиях. Каротиноиды играют роль вспомогательных пигментов, передающих энергию поглощенных квантов хлорофиллу или бактериохлорофиллу, что позволяет организмам более полно использовать ту часть видимого спектра, которая не поглощается хлорофиллом. Каротин относится к наиболее активным компонентам фотохимической системы хлоропластов. Каротиноиды поглощают от 10 до 20% той энергии солнечного света, которая поглощается всеми пигментами листа; до 50% энергии света поглощается в коротковолновой части солнечного спектра. Каротиноиды являются переносчиками активного кислорода в растениях. Они принимают участие в окислительно-восстановительных реакциях благодаря значительному количеству двойных связей. В этом заключается их защитная функция. Образуется нестойкая форма перекиси с большими энергетическими возможностями и активностью, способная легко окислять различные вещества. Каротиноиды могут быть или катализаторами, или ингибиторами окисления – в зависимости от условий. Пластиды. В растительной клетке хлорофилл находится в пластидах- хлоропластах (от греческого «хлорос»—зеленый), имеющих благодаря этому зеленый цвет. Пластиды представляют собой особые внутриклеточные образования. Хлоропласты снаружи покрыты оболочкой — сложной структурой, которая при одном способе фиксации представляет собой двухслойную липидно-белковую мембрану толщиной около 20 нм, а при другом — более сложную структуру. Внутри хлоропласт заполнен бесцветной стромой (матриксом), рибосомами, липидными глобулами, крахмальными гранулами; фотосинтезирующими мембранами (граны и межгранные ламеллы). Одни из них—ламеллы, или тилакоиды стромы,— пронизывают всю пластиду, а другие, располагаясь друг над другом, собраны в плотно упакованные столбики, как стопки монет, и образуют граны. Хлоропласты видны в световом микроскопе как зеленые гранулы. В онтогенезе процесс изменения пластид идет от лейкопластов через хлоропласты к хромопластам. В хлоропластах молекулы хлорофилла располагаются не в беспорядке, а образуют так называемые фотосинтетические единицы или фотосистемы (Фс), представляющие собой ловушки для квантов. Каждая такая фотосинтетическая единица состоит из 200 – 250 молекул хлорофилла, но только одна непосредственно участвует в передаче энергии света на синтез органического вещества. Эту центральную молекулу называют хлорофилл-ловушкой. Остальные служат для восприятия световой энергии и передачи ее на эту молекулу. Эти пигменты получили название «вспомогательных» или «антенны». Кроме хлорофилла в состав фотосистемы входит около 50 молекул каротина. Каротиноиды – обязательные компоненты всех фотосинтезирующих микроорганизмов. Роль каротина состоит в поглощении квантов света с длинной волны ниже 550 нм и защите хлорофилла от окисления кислородом, выделяющемся в процессе фотосинтеза.

Источник