Конспект урока: Опора и движение организмов. Регуляция функций у различных организмов

У живых существ самое заметное проявление жизни — движение. Это относится и к растениям, у которых оно совершается гораздо медленней по сравнению с животными. У растений очень медленно движутся органы: листья, стебли, корни, цветы. Движутся они путём изгиба или скручивания. У вьющихся растений, например, хмеля, вьюна или декоративной фасоли, растущие верхушки стеблей в поисках опоры совершают круговые движения. Это легко можно наблюдать с помощью замедленной киносъёмки.

Рост растений сопровождается различными движениями, большинство из которых является ответной реакцией на различные раздражители (свет, температуру, химические вещества, механические воздействия). Различают два типа движения у растений: ростовые и сократительные.

Ростовые движения могут быть связаны с различным действием раздражителей.

Ростовые движения, связанные с рассеянным влиянием раздражителя, называют настиями .

Ростовые движения, вызванные раздражителем, действующим в одном направлении, называют тропизмами .

Тропизмы могут быть положительными (если растение изгибается к источнику раздражения) и отрицательными (изгибание происходит от источника раздражения). Различные виды тропизмов получили своё название от источников раздражения.

Фототропизм — изгиб растения под влиянием источников света.

Рис. 1. Пример фототропизма растения

Изгиб происходит благодаря неравномерному распределению ауксина в стебле. На теневой стороне ауксина скапливается больше, и рост клеток там интенсивнее. На световой стороне ауксина меньше. Изгиб происходит в сторону медленно растущих клеток, к свету.

Положительным фототропизмом обладают стебли, а корни и усики — отрицательным. Листья располагаются обычно перпендикулярно к падающим лучам. Фототропизм имеет огромное значение в жизни растений, так как благодаря ему стебли и листья оказываются в положении наиболее выгодного освещения.

Зелёным стеблям и листьям нужен свет для усвоения углерода. Многие цветки обладают положительным фототропизмом; так, соцветия подсолнечника и череды до распускания корзинок все время поворачиваются к солнцу. Благодаря отрицательному фототропизму боковые корни растений, отклоняясь от света, зарываются в землю.

Геотропизм — изгиб органа растения под влиянием силы притяжения Земли.

В большинстве случаев корень обладает положительным геотропизмом,

Если молодое (ещё растущее) растение положить горизонтально, то через некоторый промежуток времени (различный для разных растений, обычно несколько часов) конец корня загнётся вниз, а конец стебля — вверх. Такие геотропические изгибы происходят лишь в области растущего участка (зоны), участки же, переставшие расти, не изгибаются. У злаков изгиб происходит на месте узла, и стебель подымается вверх ломаной линией.

Обнаружить отрицательный геотропизм стеблей можно простым опытом. Цветочный вазон с бальзамином (или с другим растением) ставим в тёмное помещение в горизонтальном положении. Через несколько дней обнаруживается геотропический изгиб: стебель направляет свой рост от земли.

Хемотропизм — движение растений под влиянием химических веществ.

Явление хемотропизма можно наблюдать на примере изгиба корней при наличии в почве различных веществ. Катионы в растворах почвенных солей вызывают отрицательный хемотропизм, а анионы — положительный. На этом основании происходит рост корней в сторону удобрённых участков почвы.

Если посадить в бедную почву по кругу диаметром до 1 метра какие-нибудь семена, а в центр положить кусочек навоза, то, когда растения хорошо разовьются, нужно раскопать землю возле круга. Можно увидеть, что все растения протянули свои корни к лежащему в центре комку навоза и оплели его.

Причины тропических изгибов стеблей и корней объясняются неравномерным распределением гормонов роста на верхней и нижней поверхности горизонтально расположенного органа. Если рассмотреть клетки на внешней и внутренней стороне изгиба (при любых тропизмах), то видно, что на внешней стороне изгиба клетки вытянутые и более крупные, а на внутренней стороне — мелкие.

У растений можно наблюдать также термотропизмы и гидротропизмы .

Настии — движения органов растений (листьев, лепестков…) проявляются при ненаправленном воздействии факторов окружающей среды (температура, свет

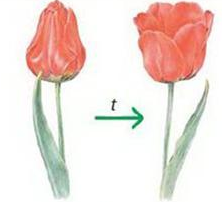

Рис. 2. Движение лепестков

Растение кислица реагирует на свет. Их листья являются закрытыми и направленными вертикально вниз в темноте и прохладном окружающем воздухе, а «открываются» в горизонтальное положение на свету и при тепле (фотонастии и термонастии). Этот процесс занимает около 90 минут. В тепле происходит ускорение роста внутренней стороны лепестков — и цветки раскрываются, а при холоде происходит ускорение роста их внешней стороны — происходит закрытие цветка.

Настии принято разделять на положительные и отрицательные . По утрам при ярком солнечном освещении открываются соцветия-корзинки, а при уменьшении освещённости происходит их закрытие (фотонастия). Именно поэтому солнечным днём луг с одуванчиками ярко-жёлтый, а вечером и в ненастную погоду — тёмно-зелёного цвета, так как соцветия одуванчика закрылись.

Цветки раскрываются в вечернее время, при уменьшении освещённости. Это явление называется отрицательной фотонастией.

При реакции на раздражение растение затрачивает энергию. На беспрерывные раздражения растение перестаёт реагировать. Реакция наступает только тогда, когда восстановится необходимое количество энергии.

Итак, у современных высших растений опорную функцию выполняет целый ряд тканей, входящих в состав коры, древесины, сердцевины: паренхима, колленхима, склеренхима. Растения не способны к активным перемещениям, т. е. не могут переходить с одного места на другое, хотя и обладают раздражимостью — способностью реагировать на внешние раздражители. Сигналы, вызывающие ответные реакции у растений, — это изменение освещённости, понижение или повышение температуры, перемены в химическом составе почвы, атмосферы, воды.

Опорные системы животных

Животные в не меньшей степени, чем растения, нуждаются в опорных системах, тем более что большинство животных активно двигается: бегает, плавает, летает.

Опорную функцию у животных выполняет скелет . Устройство скелета может сильно различаться. У простейших тело представлено всего одной клеткой, но и в ней имеется специальный опорный элемент — цитоскелет , построенный из мельчайших белковых трубочек. Такой скелет помогает простейшим двигаться и поддерживать форму тела. Для мягкотелых животных характерен гидростатический скелет . У таких животных, как, например, дождевой червь, давление жидкости, заполняющей полость тела, заставляет сокращаться мышечные стенки полости, которые обеспечивают и опору, и движение червя.

Скелет — это совокупность костей, хрящевой ткани и укрепляющих их связок.

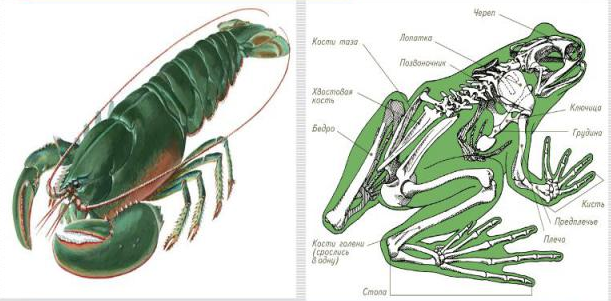

Внешний скелет — это особенность членистоногих, коралловых полипов, большинства моллюсков, а также некоторых иглокожих.

Например, у ракообразных скелет состоит из соединённых между собой пластин хитина — лёгкого и прочного вещества, выделяемого кожными покровами.

Рис. 3. Наружный скелет у ракообразных и внутренний скелет земноводных

Внутренний скелет характерен главным образом для позвоночных животных, хотя элементы внутреннего хрящевого скелета встречаются и у головоногих моллюсков. Внутренний скелет образован костной тканью и хрящом. Снаружи от него находятся скелетные мышцы. Внутренний скелет растёт вместе со всем организмом. Части скелета соединены суставами, обеспечивая ему прекрасную подвижность в любой среде обитания.

Способы передвижения животных

Из всех классов животных — высших и примитивных — многие виды используют отличные друг от друга способы передвижения (иногда весьма оригинальные) по воде, под водой, в воздухе и по поверхностям.

Способы передвижения животных зависят от многих факторов: формирования в процессе эволюционного развития, наличия или отсутствия скелета, других особенностей строения конкретно взятого вида.

Все способы передвижения делятся на несколько больших групп.

Амёбоидное . Название происходит от слова амёба. Это простейшее животное не имеет даже постоянной формы, а его тело состоит из одной клетки и имеет свойство постоянно изменять очертания. На теле образуются своеобразные выросты, называемые ложноножками (псевдоподиями) . Благодаря этим приспособлениям это простейшее способно передвигаться. Под достаточно сильным микроскопом можно видеть, как оно как бы приподнимается на коротеньких выростах, как на лапках, и перекатывается, осуществляя двигательный процесс.

Рис. 4. Реактивное движение осьминога

Реактивное . Некоторые другие простейшие (например, грегарины) передвигаются таким способом, резко выделяя из окончания тельца слизь, которая и толкает данное животное вперёд. А также данный тип передвижения характерен для головоногих моллюсков.

При помощи жгутиков и ресничек . Такие способы передвижения животных также характерны для простейших. Приспособления осуществляют различные движения: волнообразные, колебательные, вращательные. Так движется и само животное (к примеру, эвглена), совершая спиралевидную траекторию. По данным норвежских учёных, некоторые жгутиковые, обитающие в морях, могут вращаться вокруг оси с огромной скоростью: 10 оборотов за секунду!

Рис. 5. Движение лягушки

С помощью мышц . Для многоклеточных представителей фауны характерно осуществление передвижения с помощью мышц, которые образованы особой тканью, называемой мышечной. Данная структура имеет особенность сокращаться. Сокращаясь, мышцы приводят в движение рычаги, которыми являются составные части скелетов животных. Так и осуществляется перемещение. При помощи мышц движутся и все хордовые животные.

Контрольные вопросы

- Что такое настии и тропизмы?

- Какие существуют типы скелетов у животных?

- Что такое хитин?

- Какие способы передвижения характерны для животных?

Источник

3. Строение стебля

Стебель — осевая часть побега. Он служит опорой для других органов растения, обеспечивает передвижение воды с минеральными и органическими веществами, а также в нём могут запасаться питательные вещества . Выполняемые функции обуславливают особенности строения этого органа.

На поверхности молодых стеблей находится кожица . У многолетних стеблей древесных растений кожица заменяется пробкой. Её клетки мёртвые, в них находится воздух.

Кожица и пробка относятся к покровным тканям. Эти ткани защищают внутренние слои стебля от механических повреждений, проникновения различных микроорганизмов, перепадов температуры. Через покровные ткани происходит газообмен: в кожице — через устьица , а в пробке — через чечевички . Чечевички — это небольшие бугорки с отверстиями. Они состоят из крупных клеток основной ткани с большими межклетниками.

Под кожицей и пробкой находятся клетки коры , относящиеся к разным видам тканей. Снаружи располагаются слои клеток покровной и механической тканей с утолщёнными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани, которые могут содержать хлорофилл. Под покровной тканью находится луб .

Луб образован ситовидными трубками, клетками механической ткани (лубяными волокнами) и клетками основной ткани.

Ситовидные трубки представляют собой цепочки удлинённых живых безъядерных клеток, стенки которых имеют множество мелких отверстий (как у сита). Это проводящие элементы луба, которые обеспечивают перемещение растворённых в воде органических веществ (продуктов фотосинтеза).

Лубяные волокна — это клетки механической ткани. Они имеют удлинённую форму, мёртвые, с одревесневшими стенками.

В коре некоторых растений луб имеет хорошо развитые и прочные волокна. Из лубяных волокон липы раньше изготавливали мочало и рогожу, а из лубяных волокон льна и в настоящее время прядут нити и ткут ткани.

Между корой и древесиной находится камбий — тонкий слой клеток образовательной ткани. Клетки камбия постоянно делятся. За счёт этого стебель растёт в толщину и в нём образуются годичные кольца.

Внутренний слой стебля представлен сердцевиной , в которой откладываются про запас органические вещества. Сердцевина образована клетками запасающей ткани. Сердцевина связана с древесиной и лубом сердцевинными лучами , выполняющими проводящую функцию.

У некоторых растений (бузина) в сердцевине много межклетников, она рыхлая и хорошо заметна. У других растений (дуб) сердцевина, наоборот, очень плотная, и отличить её от древесины сложно.

Источник