- 28 Грибы и псевдогрибы как возбудители болезней растений. Общая характеристика (строение, размножение, принципы, классификация), понятие о циклах развития.

- 29 Этапы патологического процесса при микозах.

- 7 Несовершенные грибы – возбудители болезни растений. Общая характеристика.

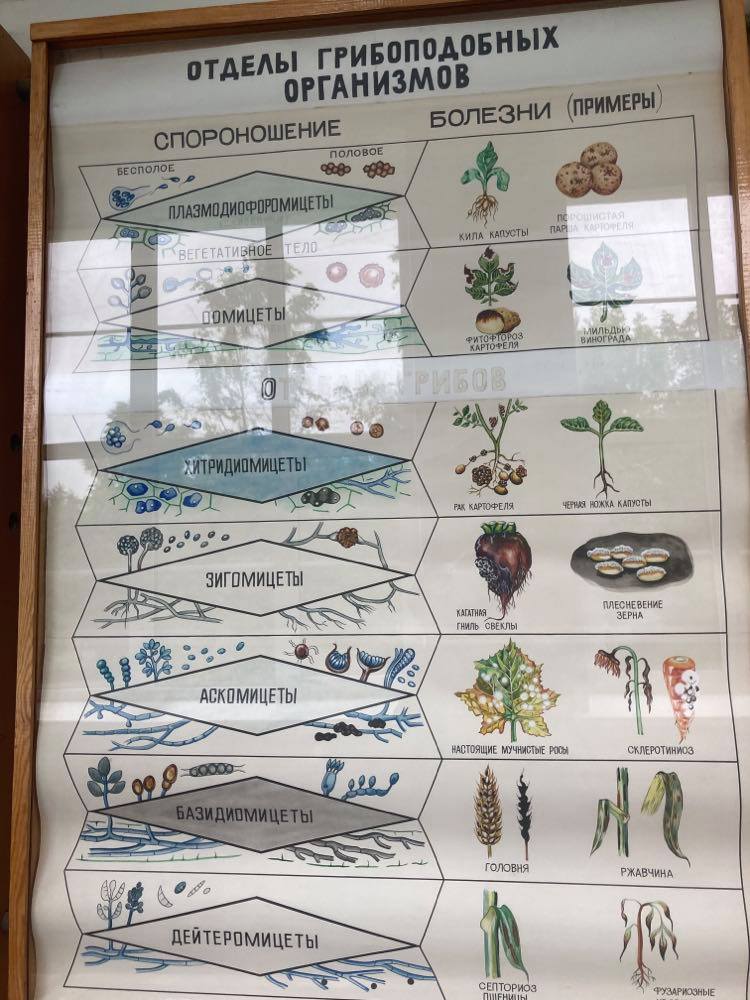

- 8 Примеры болезней, вызываемых грибами разных классов.

- 9 Болезни вызываемые грибами класса Оомицетес, приемы защиты.

28 Грибы и псевдогрибы как возбудители болезней растений. Общая характеристика (строение, размножение, принципы, классификация), понятие о циклах развития.

Основа классификации согбенности строения и размножения.

К Псевдогрибам относят плазмодиофоромицеты (порошистая парша, кила капуста) и оомицетов (фитофтороз, ложная мучнистая роса).

Плазмодиофоромицеты: вег. Тело – многоядерный мешочек цитоплазмы, без оболочки. Облигатные паразиты. Половое размножение оогамия в результате образуется циста. Бесполое – зооспоры. 1-я инфекция цисты в почве, 2-я зооспоры.

Оомицеты: многоядерный одноклеточный мицелий с разветвленными гифами, кл. Стенка – целлюлоза. Факультативные сапротрофы. Половое размножение соматогамия в результате – ооспоры. Бесполое – конидии, зооспоры. 1-я инфекция – ооспоры (в почве, растительных остатках), 2-я конидии, зооспоры.

К настоящим грибам относятся: Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты, Зигомицеты, Хитридиомицеты (последние 2 низшие грибы)

Аскомицеты: сумчатые грибы. Многоклеточный септированный мицелий. В кл. Стенке – хитин. Половое размножение с помощью сумок и сумкоспор (аски с аскоспорами). Бесполое – конидии. Сохраняется инфекция в растительных остатках, почве, зараженных озимых. 1-я конидии, аскоспоры. 2-я конидии. Болезни: парша яблони (ventura – факультативный сапротроф), настоящая мучнистая роса(эризифовые — облигатный паразит).

Зигомицеты: вег тело одноклеточный несептированный мицелий, в кл. Стенке хитин. Факультативные паразиты. Половой процесс зигогамия в результате образуется зигоспора. Бесполый: спорангии со спорангиеспорами. 1-я инфекция – наличие частей патогена на семенах (поверхностная мирофлора семян) (мицелий, зигоспоры, спорангиеспорами). Болезнь – плесневение семян (mucor). Сухая гниль корзинок подсолнечника (Rhizopus), сохраняется на семенах, растительных остатках.

Дейтеромицеты – клеточный мицелий септированный, очень много болезней (фузариозы, парши (кроме обыкновенной и порошистой), септориоз пшеницы, корневые гнили, альтернариоз картофеля, серая гниль огурца, цекоспороз свеклы, ризоктониоз пасленовых).

Самый большой вред у них приносит бесполое (конидиальное спороношение. Факультативные паразиты, остаются на/всеменах, растительных остатках, клубнях, почве.

Базидиомицеты – клеточный мицелий септированный, ржавчина, головни, тифулезная плесень. Первичная инфекция (мицелий, телиоспоры, удериоспоры,), вторичная – базидии (тифулез), уредиоспоры (неполный цикл ржавчинных).

Хитридиомицеты – рак картофля и черная ножка капусты. Многоядерный Несептированный мицелий. 1-я инфекция – цисты, 1-я зооспоры. Инстичник инфекции – почва и почвенная вода. Облигатные паразиты.

29 Этапы патологического процесса при микозах.

Инфекционный процесс при грибных болезнях состоит из следующих этапов:

- прорастание возбудителя на поверхности растения;

- проникновение внутрь растения;

- распространение по растению;

- проявление симптомов поражения;

- образование спороношения.

Гриб попадает на растение или в форме спор различного происхождения, или в форме мицелия. Во всех случаях, для того чтобы произошло заражение, необходимо прорастание инокулюма, так как гриб проникает в растение активно путем образования гиф мицелия. Для прорастания спор нужна капельно-жидкая влага. Поэтому в условиях повышенной влажности, когда на поверхности растений сохраняются капли дождя, росы, процесс заражения растении грибами — возбудителями болезней идет интенсивнее.

На втором этапе грибы проникают в растение через механические повреждения, естественные ходы — устьица, гидатоды, чечевички, а также через неповрежденную поверхность растений. Через механические повреждения чаще в растения попадают факультативные паразиты — грибы, вызывающие корневые гнили, болезни увядания и т. д. Поэтому их называют раневыми паразитами. Облигатные паразиты и факультативные сапротрофы проникают в растение через покровную ткань и естественные ходы.

На этапе распространения фитопатогенных грибов в растении идет процесс нарастания вегетативного тела гриба за счет питательных веществ, получаемых из клеток растения, увеличивается количество за селенных им клеток. На этом этапе патологического процесса скорость распространения гриба будет определяться двумя факторами:

- состоянием среды, т. с. характеристикой ткани растения, когорая определяет благоприятные или неблагоприятные условия для роста мицелия;

- температурой окружающей среды-, чем ближе она к оптимальной для данного возбудителя, тем быстрее будет идти процесс распространения его в ткани растения.

От скорости распространения мицелия в ткани растения зависит срок наступления следующего этапа инфекционного процесса про явление симптомов поражения или завершения инкубационного периода.Симптомы поражения появляются тогда, когда нарушение жизнедеятельности клеток, вызываемое грибом, будет видно невооруженным глазом.

Завершение периода инкубации играет особую роль в развитии грибных болезней. Это связано с тем, что период инкубации означает готовность гриба к размножению при помощи спор бесполого происхождения и представляет собой своеобразный рубеж, после которого начинается дальнейшее распространение болезни.

Источник

7 Несовершенные грибы – возбудители болезни растений. Общая характеристика.

Бесполое спороношение аскоицетов и базидомицетов. Отдел объединяет грибы с многоклеточным мицелием, размножающиеся только бесполым путем — конидиями; половые, т. е. совершенные стадии развития у них отсутствуют. К этому отделу относят виды, полностью утратившие способность к образованию асков или базидий (телеоморф), а также те, у которых высшие формы спороношения неизвестны.

Несовершенные грибы имеют многоклеточный хорошо развитый мицелий, но развивается только в гаплоидной стадии. Распространяются и сохраняются они бесполым конидиальным спороношением.

Половое спороношение отсутствует, у некоторых видов встречается сумчатое спороношение (например, род Penicillium или Aspergillus), но оно развивается настолько редко, что не играет существенной роли в цикле развития этих грибов.

К несовершенным относят также грибы, не имеющие никакого спороношения, а встречаются только в виде стерильного (бесплодного) мицелия и размножаются только вегетативно.

Несовершенные грибы — самая многочисленная группа возбудителей болезней. Большинство из них — необязательные паразиты и необязательные сапротрофы, поэтому заболевания в основном проявляются на ослабленных растениях.

При поражении растений несовершенные грибы вызывают: хлорозы, гнили, увядания, налекты, некрозы.

Конидиальное спороношение несовершенных грибов — основной диагностический признак заболеваний, вызываемых этими грибами.

Botrytis – серая гниль. Fusarium – много болезней (вызывает отравления)

Alternaria – альтернариоз, вызывает аллергии токсичная для человека

Cercospora — церкоспориоз свеклы

Trichoderma — вызывает аллергии

8 Примеры болезней, вызываемых грибами разных классов.

9 Болезни вызываемые грибами класса Оомицетес, приемы защиты.

Представители класса Оомицеты (псевдогрибы) обладают рядом особенностей морфологического, биологического и химического характера, обосабливающими эту группу организмов от других и заставляющими заявить о неопределенности ее положения в системе органического мира:

Наличие целлюлозы в клеточной стенке, накопление крахмала, присутствие в онтогенезе зооспор, гаметангиальный мейоз – сближает оомицеты с водорослями.

Развиваются во влажной среде или воде. При переувлажнении часто появляются.

Бесполое размножение структурами – зооспорангии, зооспоры, спорангии-конидии. Последние, характерны для родов Pythium и Phytophthora. В этом случае спорангий, остается на конидиеносце или опадает, прорастая вегетативной гифой, по аналогии с конидиями [2] .

Вегетативное тело (таллом) – варьирует от одноклеточного образования у примитивных форм до хорошо развитого несептированного мицелия. Клеточная оболочка состоит из глюканов, целлюлозы и протеинов. Хитин обычно отсутствует.

Болезни: Корнеед, Мильдью винограда, белая ржавчина крестоцветных и …>>

Фитофтороз. В этот класс входят: аредставители рода фитофтора — Phytophthora. Особую опасность представляет Р. infestans, вызывающий болезнь картофеля, томатов и некоторых других пасленовых. На листьях быстро увеличивающиеся бурые пятна. Листья засыхают, во влажную погоду загнивают. Пораженные ткани начинают отмирать, а паразит переходит в соседние, живые участки – факультативный паразит. Во влажную погоду на грице мертвой/живот ткани паутинистый налет (нижняя сторона листа). На клубнях твердые, вдавленные бурые, потом серые пятна, а под ними, при разрезе, рыжее пятно.

При хранении не спороносит.

Первичная инфекция – ооспоры, мицелий (почва, растит остатки), Вторичная – конидии, зооспоры (если влажно).

Ложномучнисторосяные грибы — облигатные паразиты, вызывающие у растений болезни, известные под названием ложных мучнистых рос.

Для ложных мучнистых рос характерны следующие особенности.

1. Мицелий их развивается всегда внутри растения, распространяясь по межклетникам зараженной ткани. В клетки заходят только специальные отростки мицелия — гаустории, извлекающие из них воду и питательные вещества,

2. На поверхность пораженной ткани выходят только боковые ответвления мицелия, называемые зооспорангиеносцами, если на концах образуются зооспорангии, или конидиеносцами, если образуются конидии (т.е. споры, прорастающие мицелиальным ростком, а не зооспорами). И конидиеносцы и зооспорангиеносцы выходят на поверхность ткани всегда через естественные отверстия — устьица, поэтому при поражении листьев — почти всегда на нижнюю сторону листа.

4. Ложные мучнистые росы проявляются в основном на надземных частях растения — преимущественно на листьях, но также и на побегах, органах плодоношения (соцветиях и ягодах винограда, стручках капусты и др.).

5. Типичный признак ложных мучнистых рос — белый, реже свинцово-серый мучнистый налет на нижней стороне листьев. И с верхней стороны листа – желтовато-бурые пятна. У огурцов пропадает вкус запах.

6. Вторичная инфекция: конидиями

7. Первичная инфекция: ооспорами, которые остаются в почве или на ее поверхности с растительными остатками. При поражении многолетних или вегетативно размножающихся растений может зимовать и мицелий в пораженных побегах, луковицах, корнеплодах, куда он проникает диффузно из пораженных листьев.

Защита: соблюдение севооборота, внесение удобрений, качественный посевной материал, вспашка, устойчивые сорта, пространственная изоляция посадок карофеля и томатов.

Благоприятными условиями для развития болезни является холодная и влажная погода в период после всходов. Болезнь сохраняется в виде грибницы в живых тканях головок корнеплодов зимующей свеклы. Распространяется при помощи конидий.

Источник