- 13. Ткани поглощения веществ (ризодерма, или эпиблема) и воздухоносные ткани (аэренхима)

- 14.Запасающие и фотосинтезирующие ткани, их особенности и функции. Фотосинтезирующая ткань

- 15. Строение и развитие вегетативных органов. Побег. Удлиненный и укороченные побеги.

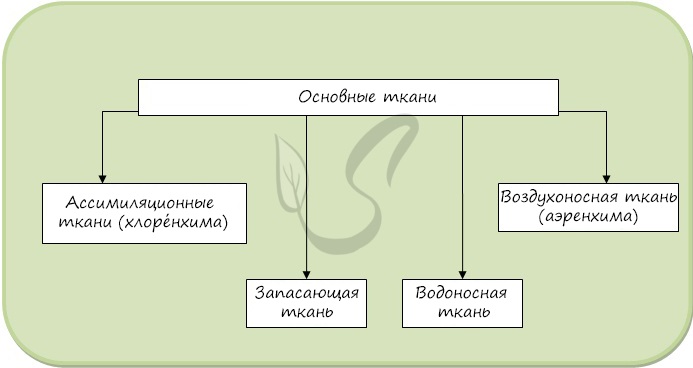

- Основные ткани

- 16. Фотосинтезирующие ткани: особенности строения и функции хлоренхимы

13. Ткани поглощения веществ (ризодерма, или эпиблема) и воздухоносные ткани (аэренхима)

14.Запасающие и фотосинтезирующие ткани, их особенности и функции. Фотосинтезирующая ткань

Фотосинтезирующая ткань есть только у зеленых растений. Она состоит из тонкостенных живых клеток, в цитоплазме которых содержатся многочисленные хлоропласты. В них образуются органические вещества. Фотосинтезирующая ткань имеет зеленую окраску. Кроме зеленого пигмента, в клетках фотосинтезирующей ткани содержатся желтые и оранжевые пигменты. Клетки ткани расположены рыхло, между ними есть межклетники — пространства, заполненные воздухом, который проникает сюда через устьица. Фотосинтезирующая ткань чаще всего располагается в мякоти листа под прозрачной кожицей, которая не препятствует проникновению солнечного света к хлоронластам. Запасающая ткань К накоплению запасных веществ способны все живые клетки и ткани растений. Запасающими называются такие ткани, у которых запасающая функция является главной. Клетки запасающей ткани крупные, живые, с тонкими стенками. В них содержатся различные питательные вещества в виде зерен крахмала, капель масла, растворенного в клеточном соке сахара. Запасающие ткани располагаются в различных органах растений. В семенах они содержат питательные вещества, необходимые для развития зародыша. В корнях, клубнях, луковицах запас питательных веществ используется для роста растений после перезимовки.

15. Строение и развитие вегетативных органов. Побег. Удлиненный и укороченные побеги.

16.Почка как зачаток побега. Типы почек. Почка — зачаточный еще не развившийся укороченный побег. Рост стебля в высоту у большинства цветковых растений осуществляется за счет верхушечной почки, или конуса нарастания; у некоторых растений (злаки, хмель и др.) — за счет вставочного роста побегов. Боковые, или пазушные, почки дают боковые побеги следующего порядка, они закладываются в пазухах листьев и имеют такое же строение, что и верхушечные. Конус нарастания представлен первичной образовательной тканью, клетки которой непрерывно делятся. Конус защищен зачаточными листочками, в пазухах которых заложены зачаточные боковые почки. Многие пазушные почки находятся в состоянии покоя, поэтому их называют спящими или глазками. Спящие почки все время нарастают своей осью внутри ствола на толщину ежегодного годичного прироста древесины. В результате разных видов обрезки, обмерзания, обкусывания животными и других повреждениях, а также при ослаблении роста кроны эти спящие почки могут давать побеги, например волчки, на стволах старых плодовых деревьев. В первые год-два листья на волчках более крупные, а почки очень маленькие. В почках могут быть заложены и зачаточные цветки. Почки, в зачатках которых присутствуют зачаточный стебель и зачаточные листочки и цветки, называют смешанными, или вегетативно-генеративными, а почки, в которых заложен только зачаточный стебель с листьями, — вегетативными. Почки, из которых развиваются лишь цветки, именуют цветочными. По месторасположению различают почки придаточные. Они могут формироваться у многих растений за счет деятельности камбия, перицикла и других образовательных тканей в разных вегетативных органах (корне, стебле, листе). Появляются эти почки на пнях многих деревьев, образуя пневую поросль (дуб, береза, липа, лещина и др.), а также у большинства многолетних травянистых растений (тысячелистник, купырь, осот и др.). Почки, лишенные периода покоя, называются почками обогащения, из которых вырастают побеги обогащения. Побеги обогащения характерны для большинства однолетников (фасоль, мокрица, иван-да-марья, виды погремков и др.). Большое количество побегов одного растения существенно увеличивает его фотосинтезирующую поверхность. Почки на побегах могут располагаться одиночно и группами. При одиночном расположении почек на побеге выделяют верхушечное и пазушное супротивное расположение почек (каштан конский, клен, сирень, спирея и др.), верхушечное и пазушное очередное (ива, ильм, тополь, лещина и др.); при групповом расположении почек — сериальное (аристолохия и др.); коллатеральное (волчье лыко) и мутовчатое(слива домашняя, олеандр, элодея, можжевельник обыкновенный, вороний глаз, пиперомия клаузеолистная и др.).

Источник

Основные ткани

Основные ткани называются так потому, что они составляют основную (бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без которых жизнь растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Они состоят из живых паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы — верхушечной (апикальной). Начнем изучение с классификации основных тканей.

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная — синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее клетках выстроены вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани — столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade — частокол, загородка), или мезофилл — мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция — газообмен. Отличается, прежде всего, наличием межклетников — тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду.

Запомните одно из стратегически важных расположений этой ткани — губчатая ткань листа.

У аэренхимы имеется еще одна значимая функция — уменьшение удельного веса растения. Вообразите внутреннюю среду растения, сплошь забитую клеточной массой без всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, растения, оказавшись тяжелее воды — тонули и опускались на дно, не имея достаточной прочности механической ткани.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она замечательно держится на плаву.

А мы с вами имеем возможность (благодаря аэренхиме! 🙂 получить истинное эстетическое удовольствие от цветущих кувшинок и наслаждаться видом многих других водных растений.

В листьях (на картинке ниже) встречаются клетки с друзой — представляют собой внутриклеточные сростки кристаллов в вакуолях растительных клеток.

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах. Отдельно отметим, что запасным питательным веществом растений является крахмал.

На рисунке ниже изображен поперечный разрез зоны всасывания корня, видны корневые волоски ризодермы (эпиблемы).

Водоносная паренхима

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу. Таким образом, эта ткань способствует удержанию и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом. Такие растения получили название — суккуле́нты от лат. succulentus, «сочный», к ним относятся алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

16. Фотосинтезирующие ткани: особенности строения и функции хлоренхимы

Основная ткань, или паренхима, называется выполняющей, т. к. составляет основу органов и заполняет пространство между другими тканями. Это живая ткань, сохраняющая меристематическую активность. В зависимости от структуры клеток, функций и расположения в органах паренхима подразделяется на:

Ассимиляционная паренхима, или хлоренхима, отличается наличием хлоропластов. Основная ее функция — фотосинтез. Именно в этих тканях синтезируется основная масса органических веществ и связывается энергия, получаемая растениями от солнца.

Клетки хлоренхимы тонкостенны, содержат хлоропласты, которые располагаются одним слоем вдоль стенок, не затемняя друг друга.

В зависимости от формы, строения и характера расположения клеток различают три вида хлоренхимы:

Столбчатая, или палисадная паренхима состоит из вытянутых, расположенных перпендикулярно к поверхности листа клеток с большим количеством хлоропластов, обеспечивающих интенсивный фотосинтез.

Губчатая или рыхлая паренхима состоит из округлых, овальных или лопастных клеток и системы межклетников. Хлоропластов меньше, чем в столбчатой паренхиме, в связи с чем фотосинтез менее активен. Обеспечивает транспорт и накопление веществ.

Складчатая паренхима составляет мезофилл игловидных листьев хвойных и некоторых цветковых. Ее клетки имеют внутренние складки оболочек, вдоль которых лежат хлоропласты. Это увеличивает ассимилирующую поверхность при незначительной площади мезофилла.

Хлоренхима залегает непосредственно под эпидермисом, что обеспечивает хорошее освещение и газообмен в стебле. Просвечивая сквозь прозрачную кожицу, хлоренхима окрашивает в зеленый цвет молодые части растений. Иногда она располагается в глубине стебля вокруг пучков или более поверхностно под механической тканью. В этом случае ее функция связана со снабжением внутренних тканей стебля и, в первую очередь, живых клеток проводящих пучков кислородом, который образуется в процессе фотосинтеза. В редких случаях хлоренхима образуется в корнях, доступных свету (в воздушных, в корнях водных растений).

Источник