- Вопрос 93 Отдел Хвощевидные. Общая характеристика основных представителей отдела. Медицинское значение Хвощевидных.

- Вопрос №94 Жизненный цикл Хвощевидных на примере Хвоща полевого.

- 7. Общая характеристика отдела Equisetophyta хвощевидные

- 16. Характеристика Отдела Хвощевидные

- Отдел Хвощи, общая характеристика отдела. Особенности размножения, цикл развития, представители, значение хвощей в природе.

Вопрос 93 Отдел Хвощевидные. Общая характеристика основных представителей отдела. Медицинское значение Хвощевидных.

Хвощевидные— отдел высших споровых растений. Древовидные представители полностью вымерли, в современной флоре сохранились только травянистые.

- Характерная особенность спорофита — боковое ветвление с мутовчатым расположением боковых побегов.

- Эпидерма пропитана кремнезёмом.

- Листья также собраны в мутовки.

- Узлы и междоузлия четко выражены.

- При основании междоузлий часто имеется интеркалярная меристема. Листья редуцированные, от средних до мелких, с одной средней жилкой.

- Выражен гетероталлизм (физиологическая разноспоровость) — из одинаковых по размеру спор образуются разнополые гаметофиты.

- Гаметофиты мелкие, величиной в несколько миллиметров, зеленые, одно- или (реже) обоеполые. Оплодотворение связано с водой. Зародыш не имеет периода покоя.

Особенности строения:

-Наличие многоярусных корневищ с системой боковых корней двух типов позволяет растению не только захватывать новые территории, но и прочно удерживать их.

— Для хвощей характерно формирование боковых (но не придаточных) корней, закладывающихся в апикальной меристеме молодого побега.

Проводящие элементы ксилемы представлены различного типа трахеидами, иногда сосудами. Флоэма состоит из ситовидных элементов и паренхимных клеток.

Медицинское значение хвоща полевого:

Вопрос №94 Жизненный цикл Хвощевидных на примере Хвоща полевого.

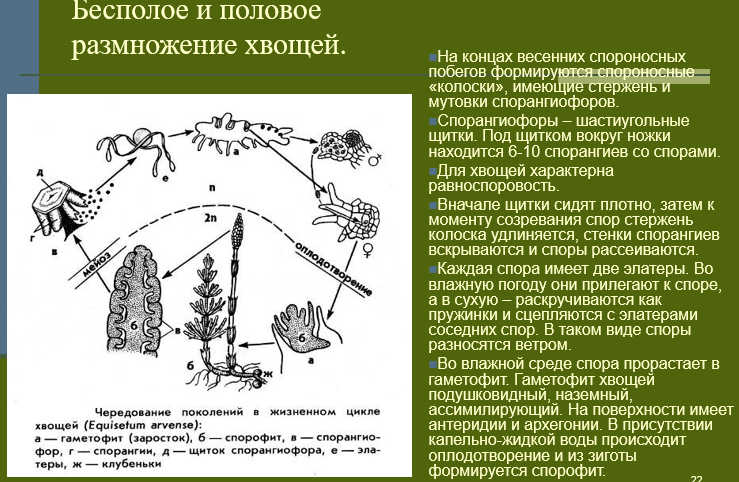

- СПОРА:

- Шаровидная, зеленая

- Обмотана 4 элатерами с ложковидными расширениями (разносятся воздухом лучше) => при подсыханииэлатеры раскручиваются, с их помощью споры сцепляются в крупные рыхлые комочки и лучше разносятся потоками воздуха

- Имеет 3 облочки (интина, экзина, перина)

- Морфологически равны женские и мужские споры

- Попадают в землю = развиваются разнополые гаметофиты.

- ЗАРОСТКИ:

- Очень мелкие (всего несколько миллиметров

- Имеют вид небольших зеленых рассеченных пластинок с ризоидами

- Через 3-5 недель на одних заростках созревают антеридии с многожгутиковыми сперматозоидами, на других — архегоний с яйцеклеткой.

- ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: только во влажной среде.

- ЗИГОТА

Источник

7. Общая характеристика отдела Equisetophyta хвощевидные

Хвощевидные— отдел высших споровых растений. Древовидные представители полностью вымерли, в современной флоре сохранились только травянистые.

Характерная особенность спорофита — боковое ветвление с мутовчатым расположением боковых побегов. Эпидерма пропитана кремнезёмом. Листья также собраны в мутовки. Узлы и междоузлия четко выражены. При основании междоузлий часто имеется интеркалярная меристема. Листья редуцированные, от средних до мелких, с одной средней жилкой.

Выражен гетероталлизм (физиологическая разноспоровость) — из одинаковых по размеру спор образуются разнополые гаметофиты. В общем случае, чем хуже условия, тем больший процент мужских заростков образуется.

Спородерма, кроме интины и экзины, имеет еще наружный слой — перину. Она состоит из двух спирально закрученных лент — элатер, прикрепленных к экзине. Элатеры выполняют двойную функцию: распространения спор и соединения спор в группы, что обеспечивает совместное произрастание мужского и женского гаметофитов.

Гаметофиты мелкие, величиной в несколько миллиметров, зеленые, одно- или (реже) обоеполые. Оплодотворение связано с водой. Зародыш не имеет периода покоя.

До настоящего времени от всей этой когда-то многочисленной группы дошел только один род хвощ (Equisetum) , насчитывающий 25 видов. Поэтому хвощи, подобно плаунам , в такой же степени являются живыми ископаемыми.

У современных хвощей спорангиофоры (т.е. органы, несущие спорангии ) имеют щитковую форму. Завершая характеристику отдела членистых, еще раз следует подчеркнуть следующее:

-Наличие многоярусных корневищ с системой боковых корней двух типов позволяет растению не только захватывать новые территории, но и прочно удерживать их.

— Для хвощей характерно формирование боковых (но не придаточных) корней, закладывающихся в апикальной меристеме молодого побега.

Проводящие элементы ксилемы представлены различного типа трахеидами, иногда сосудами. Флоэма состоит из ситовидных элементов и паренхимных клеток.

Хвощи можно встретить в разных растительных зонах и сообществах, но в любом случае — близ воды или в местах с достаточным содержанием влаги в почве либо с относительно неглубоким залеганием грунтовых вод. Значение хвощей больше отрицательное. Поселяясь в местах с нарушенным растительным покровом и быстро размножаясь, они становятся трудно искореняемыми сорняками пастбищ и полей, так как в большинстве своем несъедобны для животных. Некоторые виды, попадая в большом количестве в сено, могут вызвать отравления у лошадей и у крупного рогатого скота. Считают, что в хвощах находится ядовитое вещество.

Отдел подразделяют на четыре класса: Гиениевые, Клинолистные, Каламитовые, Хвощовые. Первые три класса вымерли. Хвощовые представлены в современной флоре обоих полушарий.

Источник

16. Характеристика Отдела Хвощевидные

Хвощевидные – в прошлом огромная, но почти полностью вымершая группа растений.

- Расцвет хвощевидных пришелся на каменноугольный период (Карбон).

- Хвощевидные произошли от риниофитов.

- От всех известных растений отличаются побегами, составленными из отдельных члеников.

- Характерная черта хвощевидных – наличие спорофиллов особого назначения – спорангиофоров.

- Хвощевидные – равноспоровые растения.

- У хвоща полевого наблюдается диморфизм побегов: весной образуются розоватые побеги без хлорофилла, высотой около 20 см. Их функция – спороношение. К лету эти побеги отмирают .

- Летние побеги – зеленые, образуются на корневище. (У других хвощей вегетативные и спороносные побеги могут не отличаться).

- Л истья очень мелкие, в виде зубчиков. Влагалища листьев срастаются вместе, образуя общее пленчатое влагалище. Это защита меристематических узлов.

- Ассимиляция происходит не в листьях (из-за их сильной редукции), а в побегах. Различают: 1 – главные, 2 – боковые побеги, 3 – корневища.

- Корни хвоща полевого могут располагаться ярусами: поверхностные и глубинные корни. Происхождение корней – как у плаунов, поэтому корни хвощевидных условно называют «придаточными».

- Стебель имеет ребрышки, содержащие механическую ткань, и ложбинки, где сосредоточены устьица.

- Эпидерма пропитана кремнеземом. Первичная кора представлена фотосинтезирующей паренхимой. Во внутренней части коры – воздухоносные полости.

- Проводящие пучки – закрытые коллатеральные. В узлах проводящие пучки делятся на три ветви: две из них сливаются, одна идет в лист.

- В Калужской области обитает 6 видов хвощей:

- Хвощ зимующий (Equisetum hyemale)

- Х. полевой (E. arvense)

- Х. лесной (E. sylvaticum)

- Х. луговой (E. pratense)

- Х. речной (E. fluviatile)

- Х. болотный (E. palustre)

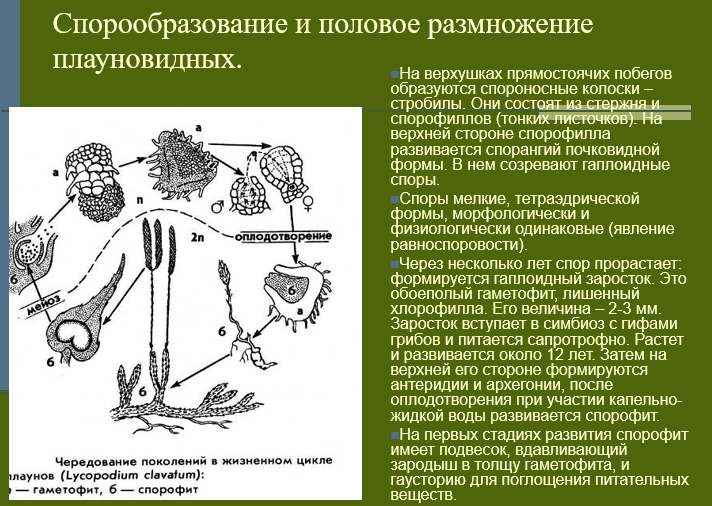

17. Характеристика Отдела Плауновидные

- В озникли в середине девона от зостерофилловых.

- Процветали в палеозое в виде гигантских древовидных форм: имели стволы до 40 м в высоту и более 1 м в диаметре. Стволы были густо покрыты длинными шировидными листьями.

- Вымершие плауновидные вместе с хвощевидными образовывали на Земле основные запасы каменного угля.

- Стебли хорошо развиты и имеют спиральное, супротивное или мутовчатое листорасположение.

- Характерная черта плауновидных – микрофилия: мелкие листья простого строения.

- Листовая пластинка цельная;

- Основание листа расширено, иногда имеет вид подушечки. Иногда формируются аналоги прилистников, называемые лигулами (язычки);

- Одна жилка, не имеющая ответвлений;

- Листу в онтогенезе дает начало только одна поверхностная клетка стебля.

- Главный корень отсутствует. На подземных корневищах образуются придаточные корни. Они живут до 5 лет.

- Корень возникает в процессе деления апекса побега, поэтому заложение новых корней на сформировавшемся побеге невозможно. Поэтому плауны – уязвимые к повреждению корневой системы растения.

- Анатомическое строение стебля: стебель имеет эпидерму с устьицами, под ней находится кора, представленная паренхимой и механической тканью. Осевой цилиндр – плектостела. Происходит увеличение площади соприкосновения ксилемы (представленной трахеидами) и флоэмы (образованной ситовидными клетками). Это обеспечивает улучшение снабжения частей растения водой и растворами веществ.

- Вегетативное размножение плаунов происходит при отмирании старых частей и разрастании новых.

- На мужских растениях (спорофитах) развиваются микроспорангии, в них в процессе мейоза образуются микроспоры, из которых вырастают мужские заростки. На женских спорофитах образуются мегаспорангии, в них формируются мегаспоры, дающие начало женским заросткам.

В Калужской области обитает 5 видов плаунов:

- Баранец обыкновенный (Huperzia selago)

- Плаун сплюснутый (Lycopodium complanatum)

- П. булавовидный (L. clavatum)

- П. годичный (L. annotium)

- П. топяной (L. )

1 8. Отдел Папоротникообразные (Polypodiophyta). Общая характеристика.

- Папоротникообразные имеют приблизительно один геологический возраст с хвощевидными.

- Древнейшие ископаемые формы папоротникообразных известны с девона. В карбоне крупные древовидные папоротники вместе с древними споровыми растениями составляли обширные влажные леса

- Предки папоротникообразных – риниофитоподобные растения.

- Стебель только у древовидных папоротников – прямостоячий ствол с кроной листьев. У большинства стебель – короткое, горизонтально расположенное корневище. Оно может быть радиального строения (придаточные корни и листья покрывают его равномерно) и дорзовентрального строения (листья расположены на спинной стороне, а корни – на брюшной).

- Тип стелы – сифоностела, которая при разворачивании и развитии крупных листьев становится диктиостелой.

- Корни закладываются при раннем развитии зародыша одновременно с побегом (как у плаунов). Не могут закладываться на уже сформированных побегах.

Источник

Отдел Хвощи, общая характеристика отдела. Особенности размножения, цикл развития, представители, значение хвощей в природе.

Общая характеристика хвощей. Хвощевидные в прошлом огромная, но почти полностью вымершая группа растений, расцвет которой пришелся на каменноугольный период.

Экология и распространение хвощей. Хвощи довольно широко распространены в основном в северном полушарии. Встречаются на влажной кислой почве, в сырых лесах, лугах, на болотах, то есть в самых разных растительных сообществах, но в любом случае в местах с достаточным или избыточным увлажнением. Часто они образуют большие заросли, а в некоторых типах низинных болот, по берегам водоемов и в сырых лесах хвощи нередко доминируют в травянистом покрове.

Особенности строения хвощей. Хвощи имеют зимующее корневище, от которого отходят придаточные корни. На корневище имеются клубеньки, которые содержат крахмал. Надземная часть стебля достигает у видов, обитающих в умеренной зоне, 0.5 — 1 м, у тропических видов стебли обычно более длинные.

Для хвощевидных характерно особое строение побегов, отличающее их от остальных высших споровых растений. Их побеги состоят из члеников (междоузлий) и узлов с мутовчато расположенными листьями. Листья мелкие бурые чешуйчатые, сросшиеся в трубку. Функцию фотосинтеза выполняет зеленый стебель.

Другая особенность хвощей — накопление кремнезема в стенках клеток всего растения. Кремнезем играет механическую и защитную роль: хвощи практически не повреждаются моллюсками и насекомыми, их избегают позвоночные животные.

Размножение хвощей. Вегетативное размножение осуществляется путем фрагментации корневища, которое как и надземная часть имеет членистое строение и в узлах легко разламывается. Каждый фрагмент слоевища дает обильные побеги. В связи с наличием такого способа вегетативного размножения, хвощи являются трудноискоренимыми сорняками.

Весной на корневищах вырастают побеги, на которых располагаются спороносные колоски. Колоски содержат спорангии, в которых путем мейоза формируются гаплоидные споры. После раскрытия спорангия споры высыпаются и разносятся ветром на большие расстояния. Из спор развиваются гаметофиты (заростки). На нижней стороне гаметофита возникают бесцветные ризоиды, с помощью которых он прикрепляется к почве и всасывает воду с растворенными в ней минеральными солями.

Оплодотворение у хвощей осуществляется, как у всех споровых растений, в присутствии капельножидкой влаги на поверхности гаметофита. Сперматозоиды подплывают к женскому половому органу, один из них проникает в него и сливается с яйцеклеткой. Образующаяся зигота прорастает в спорофит.

Значение в природе. Принимают активное участие в создании биоценозов, где хвощи являются доминирующей группой растений (болота, сырые луга, поймы рек и др.).

Древние хвощевидные (в основном каламиты) вместе с гигантскими плауновидными образовывали леса каменноугольного периода и сыграли огромную роль в формировании первичных почв, насыщении атмосферы кислородом и отложении каменного угля.

Источник