21. Вегетативные органы высших растений.

Орган — это часть растения, имеющая определенную внешнюю (морфологическую) и внутреннюю (анатомическую) структуру в соответствии с выполняемой ею функцией. Различают вегетативные и репродуктивные органы растения.

Основными вегетативными органами высших растений являются корень и побег (стебель с листьями). Они обеспечивают процессы питания, дыхания, проведения воды и растворенных в ней веществ, а также вегетативного размножения.

Репродуктивные органы (спороносные колоски, стробилы или шишки, цветок, плод, семя) выполняют функции, связанные с половым и бесполым размножением растений, и обеспечивают существование вида в целом, его воспроизводство и расселение.

Анатомическое строение корня также тесно связано с выполняемыми им функциями. В молодом корне можно четко проследит наличие следующих ярко выраженных зон (рис. 1):

1. Зона деления клеток, представляющая собой апикальную меристему, прикрытую корневым чехликом;

2. Зона роста, или растяжения, в которой клетки, уже вышедшие за пределы меристемы, находятся в разных стадиях их растяжения в продольном направлении;

3. Зона поглощения веществ и начала дифференциации постоянных тканей: ризодермы, характеризующейся развитием корневых волосков, а также проводящих элементов ксилемы и флоэмы;

4. Зона ветвления, в которой закладываются зачатки боковых корней.

22. Ткани многоклеточных животных и их функции.

Покровные ткани по-другому называются эпителиальными.

Покровные ткани выстилают не только поверхности тела, но и полости внутренних органов. Так желудок, кишечник, ротовую полость, мочевой пузырь и др. изнутри выстилают покровные ткани.

В эпителиальных тканях почти нет межклеточного вещества. Их клетки плотно прилегают друг к другу и формируют от одного до нескольких слоев.

Основные функции эпителия — защита, выработка секрета, газообмен, всасывание, выделение.

В отличие от покровных тканей, в соединительной много межклеточного вещества, в котором находятся относительно немногочисленные клетки.

Соединительные ткани формируют кости, хрящи, сухожилия, связки, жировую ткань, а также кровь. Они выполняют опорную, защитную, связывающую и другие функции.

Главная функция мышечной ткани — это обеспечение движения животного. Это происходит за счет попеременного сокращения и расслабления клеток, составляющих мышечную ткань. Управляет этими процессами нервная ткань.

Клетки мышечной ткани имеют вытянутую форму.

Существует два основных типа мышечной ткани: поперечно-полосатая и гладкая. Первая формирует скелетную мускулатуру животного. Гладкие мышцы входят в состав внутренних органов. Клетки гладких мышц вытянутые, но более короткие, чем у поперечно-полосатой мышечной ткани, у которой клетки длинные со множеством ядер.

Нервная ткань состоит из особых клеток — нейронов. У этих клеток есть тело и отростки, таким образом клетка имеет звездчатую форму. Отростки бывают двух видов: короткие и длинные. По отросткам передаются раздражения от различных органов тела в спинной и головной мозг (которые состоят из нервной ткани). Здесь информация обрабатывается, после чего от нервной ткани к органам передается возбуждение, представляющее собой реакцию организма на раздражение.

Функция нервной ткани — согласование работы различных органов сложного организма, управление им, реакция на воздействия окружающей среды и др.

Источник

Органы растения

Орган представляет собой обособленную часть организма растения, имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело высших растений можно разделить на вегетативные (от лат. vegetare — расти) и генеративные (лат. generate порождать, производить) органы.

Вегетативные органы

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Запишите себе такую «биологическую» формулу: побег = «стебель + листья + почки». Вы поймете в следующих темах, насколько вам пригодится эта формула 😉

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести (отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, плоды.

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, начинают развиваться придаточные корни, и, если такую ветку поместить в землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие же возможности открываются у корня, который разделили надвое, или у листа, поставленного в воду.

Вегетативные способы размножения растений

Выполняется путем плотного сопоставления частей разных растений. Главное условие, для того чтобы части срослись — срастание тканей сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.

Подвой — это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на которое «подселяют» привой — прививаемые стебель, листья и цветки, также плоды.

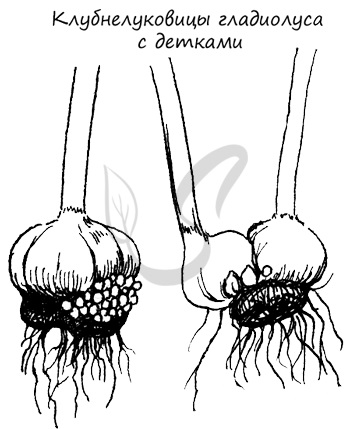

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус, шафран и другие растения.

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать развитие новое растение, так что для размножения нужного сорта перед посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков.

С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь) листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку, из которой будет развиваться новое растение.

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные растения отличаются крайне быстрым распространением на территории, ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может достигать 30 — 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней.

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м 2 окружающей территории).

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются придаточные корни, и формируется новое растение.

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения применяют черенки — отрезки, отделенные от родительского растения. В зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и листовые черенки.

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые также называют детками. От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов кустарников. Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части остались надземные побеги и собственная корневая система.

Генеративные органы

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате которого образуется зародыш. Органом полового размножения покрытосеменных растений является цветок, который подробно освещен в соответствующей теме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Вегетативные органы высших растений

Понятие об органах у высших растений. Появление органов у высших растений как следствие перехода к жизни в двух средах. Вегетативные и репродуктивные органы.

Основные морфологические закономерности: типы симметрии, понятие о метаморфозах, аналогичных и гомологичных органах. Полярность.

Основные вегетативные органы высшего растения: побег и корень. Понятие о системе побегов и корневой системе. Почка, строение почки. Конус нарастания. Типы почек по положению: верхушечные, боковые. Почки придаточные, открытые и закрытые. Почки вегетативные, цветочные и смешанные. Бутон.

Побег. Определение побега. Морфологические структурные элементы побега — стебель и лист. Листорасположение и его закономерности. Узел и междоузлие. Укороченные и удлиненные побеги, их биологическая роль. Метамерия побега. Особенности ветвления побега и его типы. Метаморфозы побега — надземные и подземные.

Стебель. Стебель — осевой структурный элемент побега. Функции стебля. Разнообразие стеблей на поперечном сечении. Анатомичекое строение стебля. Теория строения конуса нарастания стебля (теория туники и корпуса). Прокамбий и дифференциация проводящих тканей. Связь проводящей системы стебля и листьев. Листовые и веточные следы. Заложение пучков у представителей классов двудольных и однодольных. Пучковое и непучковое строение стебля. Сердцевина, ее строение и роль. Первичные сердцевинные лучи. Перицикл. Различия в строении стебля у двудольных и однодольных. Пучковый и межпучковый камбий. Вторичное строение стебля двудольных растений. Типы утолщений. Вторичная ксилема (древесина) и флоэма (луб), их особенности. Древесинная и лубяная паренхима и склеренхима. Вторичные сердцевинные лучи. Ядровая древесина и заболонь. Строение вторичной коры. Утолщение стеблей однодольных. Различия в особенностях анатомического строения древесных двудольных и хвойных. Биологическая роль древесины. Хозяйственное использование древесины.

Лист. Лист — боковой структурный элемент побега. Симметрия листа. Основные функции. Заложение и развитие. Части листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Простые и сложные листья. Части сложного листа. Форма, край, верхушка и основание листовой пластинки. Жилкование листьев. Анатомическое строение листа и связи с его функциями. Дорсивентральные, изолатеральные листья. Лист хвойного. Зависимость морфологических особенностей и анатомического строения листа от внешних факторов. Проводящая система листа и ее связь с проводящей системой стебля. Световые и теневые листья. Листовая мозаика. Метаморфозы листа и его частей. Использование листьев в практической деятельности человека.

Корень. Определение корня. Тип симметрии корня. Его функции, развитие, рост, ветвление. Зоны корня. Конус нарастания. Корневой чехлик, его значение и происхождение. Первичное анатомическое строение корня. Ризодерма (эпиблема), первичная кора и центральный осевой цилиндр, их развитие из слоев верхушечной меристемы — дерматогена, периблемы и плеромы. Первичная кора, ее строение и функции. Экзодерма, мезодерма и эндодерма. Особенности строения эндодермы и ее функции. Перицикл и его функции. Заложение боковых корней. Появление камбия и переход ко вторичному строению корня у двудольных. Вторичное строение корня. Особенности анатомического строения корней травянистых и древесных двудольных и хвойных растений. Особенности анатомического строения утолщенных корней и клубнекорней. Корни главные, боковые и придаточные. Мочковатая и стержневая корневые системы. Специализация и метаморфозы корней. Корни с особыми функциями: втягивающие, корни — присоски, клубнекорни, корнеплоды и т.д. Корневые клубеньки. Микориза, ее значение, типы и распространение в растительном мире. Использование корней в практической деятельности человека.

Источник