ХВОЩЕВИДНЫЕ

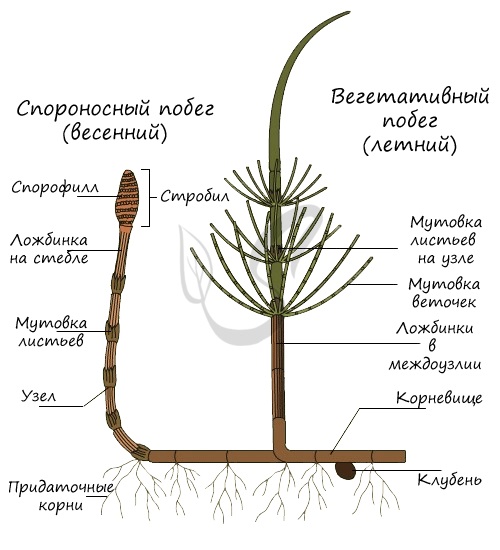

ХВОЩЕВИДНЫЕ (Sphenophyta), отдел споровых растений, близких к папоротниковидным. Как и папоротники, хвощи – сосудистые растения, т.е. питательные вещества и воду по их телу транспортируют специализированные ткани флоэмы и ксилемы. Стебли у них делятся на надземную часть и подземное корневище. Все современные виды (около 25) относятся к единственному травянистому роду хвощ (Equisetum). Эти растения (точнее, их спорофитное поколение) легко распознать по верхушечным спороносным шишечкам (стробилам) и полым в междоузлиях, прямым, как бы членистым стеблям, несущим в узлах мутовки тонких боковых веточек. Листья пленчатые, почти не содержат хлорофилла и срастаются основаниями в короткие кольцевые влагалища, отходящие от узлов и окружающие стебель, который берет на себя функцию фотосинтеза. Поверхность надземного стебля несет продольные гребни и борозды, в глубине которых находятся обильные устьица, через которые происходит газообмен. Эпидермис покрыт восковой кутикулой, а под ней слоем кремнезема, которым к тому же пропитаны стенки клеток, что придает побегам прочность и уменьшает потери воды. Корневая система развита слабо, причем каждый корень растет от основания почки или бокового побега в междоузлии. Размножать растение можно фрагментами корневища, содержащими хотя бы одну спящую почку. Надземные стебли у некоторых видов делятся на стерильные (вегетативные) и фертильные (спороносные). Последние могут быть зелеными (фотосинтезирующими) либо лишенными хлорофилла, а питающимися за счет корневища и буроватыми по цвету. Спороносный побег оканчивается шишечкой, на шестиугольных зонтиковидных чешуйках которой (спорофиллах) в спорангиях развиваются споры. Иногда спороношение происходит ранней весной, еще до появления зеленых побегов, после чего не способный к фотосинтезу фертильный побег быстро отмирает. В других случаях зеленый спороносный побег после отсыхания шишечки функционирует как вегетативный. Упавшие на землю споры прорастают мелкими (до 30 мм в диаметре) не дифференцированными на стебли и листья зелеными заростками (гаметофитами), которые бывают женскими, мужскими или обоеполыми. После оплодотворения яйцеклетки на них развивается спорофит.

В связи с высоким содержанием в побегах кремнезема спорофиты хвощей в прошлом часто использовались как своего рода жесткие мочалки для чистки посуды.

Хвощ – космополитный род, виды которого часто встречаются на бедных почвах, например железнодорожных насыпях и песках, а также по болотам и в сырых лесах. Высота обычно до 120 см, хотя E. giganteum родом из тропиков Южной Америки достигает длины 18 м при диаметре порядка 2,5 см. Правда, он представляет собой лиану и опирается на другие растения. Современные виды – жалкие остатки некогда обширной группы, включавшей гигантов, которые населяли Землю еще в верхнем девоне, т.е. более 300 млн. лет назад. Наиболее известны среди них каламиты (Calamites) – древовидные формы высотой до 20 м. По внешнему виду и внутреннему строению они во многом напоминали современные хвощи, но отличались присутствием активного камбия, т.е. вторичным ростом в толщину путем образования все новых слоев ксилемы и флоэмы. Каламиты исчезли из палеонтологической летописи примерно 150 млн. лет назад. См. также ПАЛЕОНТОЛОГИЯ; СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ.

Источник

ХВОЩЕВИДНЫЕ

ХВОЩЕВИДНЫЕ

(Sphenophyta),

отдел споровых растений, близких к папоротниковидным. Как и папоротники, хвощи сосудистые, т.е. питательные вещества и воду по их телу транспортируют специализированные ткани флоэмы и ксилемы. Стебли у них делятся на надземную часть и подземное корневище. Все современные виды (около 25) относятся к единственному травянистому роду хвощ (Equisetum). Эти растения (точнее, их спорофитное поколение) легко распознать по верхушечным спороносным шишечкам (стробилам) и полым в междоузлиях, прямым, как бы членистым стеблям, несущим в узлах мутовки тонких боковых веточек. Листья пленчатые, почти не содержат хлорофилла и срастаются основаниями в отходящие от узлов короткие кольцевые влагалища, окружающие стебель, который берет на себя функцию фотосинтеза. Поверхность надземного стебля несет продольные гребни и борозды, в глубине которых находятся обильные устьица, через которые происходит газообмен. Эпидермис покрыт восковой кутикулой, а под ней слоем кремнезема, которым к тому же пропитаны стенки клеток, что придает побегам прочность и уменьшает потери воды. Корневая система развита слабо, причем каждый корень растет от основания почки или бокового побега в междоузлии. Размножать растение можно фрагментами корневища, содержащими хотя бы одну спящую почку. Надземные стебли у некоторых видов делятся на стерильные (вегетативные) и фертильные (спороносные). Последние могут быть зелеными (фотосинтезирующими) или не содержащими хлорофилла, питающимися за счет корневища, буроватыми по цвету. Спороносный побег оканчивается шишечкой, на шестиугольных зонтиковидных чешуйках которой (спорофиллах) в спорангиях развиваются споры. Иногда спороношение происходит ранней весной, еще до появления зеленых побегов, после чего не способный к фотосинтезу фертильный побег быстро отмирает. В других случаях зеленый спороносный побег после отсыхания шишечки функционирует как вегетативный. Упавшие на землю споры прорастают мелкими (до 30 мм в диаметре) не дифференцированными на стебли и листья зелеными заростками (гаметофитами), которые бывают женскими, мужскими или обоеполыми. После оплодотворения яйцеклетки на них развивается спорофит.

ХВОЩИ близки к папоротникам, но отличаются членистыми стеблями с мутовками тонких боковых веточек.

В связи с высоким содержанием в побегах кремнезема спорофиты хвощей в прошлом часто использовались как своего рода жесткие мочалки для чистки посуды. Хвощ — космополитный род, виды которого часто встречаются на бедных почвах, например железнодорожных насыпях и песках, а также по болотам и в сырых лесах. Высота обычно до 120 см, хотя E. giganteum родом из тропиков Южной Америки достигает длины 18 м при диаметре порядка 2,5 см. Правда, он представляет собой лиану и опирается на другие растения. Современные виды — жалкие остатки некогда обширной группы, включавшей гигантов, которые населяли Землю еще в верхнем девоне, т.е. более 300 млн. лет назад. Наиболее известны среди них каламиты (Calamites) — древовидные формы высотой до 20 м. По внешнему виду и внутреннему строению они во многом напоминали современные хвощи, но отличались присутствием активного камбия, т.е. вторичным ростом в толщину путем образования все новых слоев ксилемы и флоэмы. Каламиты исчезли из палеонтологической летописи примерно 150 млн. лет назад.

См. также

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ;

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ.

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество . 2000 .

Источник

Хвощи

Хвощи — многолетние споровые корневищные растения, с зелеными стеблями, ветвями и чешуйчатыми листьями. Современные хвощи — травянистые растения, в прошлом имели большее разнообразие: встречались древовидные формы до 20 м высотой. Наряду с древними плауновидными в карбон (каменноугольный период) участвовали в образовании каменного угля.

Как и плауны, хвощи поселяются в увлажненных местах: по берегам водоемов, на лугах, лесных опушках. Закисленные почвы — излюбленное место обитания хвощей.

Характеристику хвощам будем давать на основе типичного представителя — хвоща полевого.

Строение хвоща полевого

Хвощ полевой имеет членистое строение, мелкие чешуйчатые листья собраны в мутовки по 6-12 листьев. Эпидермис стебля гладкий, оболочки клеток содержат кремнезем — SiO2, что придает стеблю прочность, делает его несъедобными для скота, многих диких животных.

Подземная часть растения включает сильно разветвленное корневище, по площади до 8м 2 , от которого вглубь почвы отходят придаточные корни. У хвоща полевого отдельные боковые ветви корневища могут видоизменяться в клубни, запасающие питательные вещества. Клубни также принимают участие в процессах вегетативного (бесполого) размножения. Вегетативные побеги появляются весной позже спороносных, и отвечают главным образом за питание, рост и развитие растения. Фотосинтез происходит в стебле летних зеленых побегов.

Весной первыми у хвоща полевого появляются спороносные побеги, заканчивающиеся спороносными колосками. Стебель у них коричневого цвета, хлорофилл в стебле весенних побегов отсутствует. Спороносный побег отвечает за половое размножение. Перпендикулярно оси колоска к нему крепятся органы спороношения — спорангиофоры, под которыми лежат 6-10 спорангиев. Спороносный побег отмирает после спороношения.

Спороносный побег отличается от вегетативного главным образом наличием стробила. Стробил — видоизмененный укороченный побег, служащий для размножения некоторых высших растений: хвощей, плаунов, голосеменных. Несет специализированные листья спорофиллы, на которых формируются спорангии. Спорофилл (от греч. sporá — семя и phýllon — лист) — видоизмененный лист споровых растений, на котором развиваются органы бесполого размножения — спорангии.

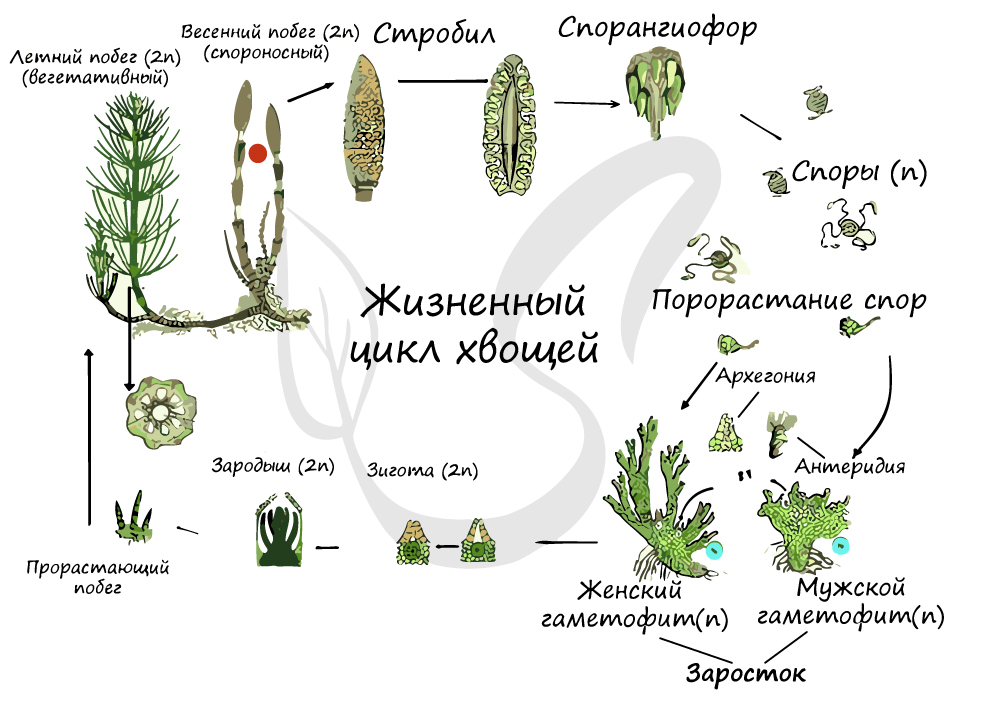

Жизненный цикл хвощей

В жизненном цикле хвощей, как и папоротников, доминирует спорофит. Начнем рассматривать цикл с момента прорастания споры (n). Споры высыпаются из спорангиев, во влажной среде прорастают в заросток — гаметофит (n), который крепится к почве ризоидами. Образующиеся из спор гаметофиты раздельнополы, на одних развиваются антеридии (мужские половые органы), на других архегонии (женские половые органы). В антеридиях (n) формируются сперматозоиды, в архегониях (n) — яйцеклетки.

Во влажной среде подвижный сперматозоид (n) достигает яйцеклетки (n) в архегонии, сливается с ней, образуя зиготу (2n). Из зиготы развивается спорофит (2n), у которого на спорофилле в спорангии материнские клетки (2n) делятся мейозом, в результате образуются споры (n).

Значение хвощей

Хвощи имеют медицинское значение, их используют в качестве мочегонных и кровеостанавливающих средств. Несмотря на твердость стебля, вследствие высокого содержание кремнезема, хвощом питаются олени. Не вызывает сомнений, что хвощ является звеном в цепи питания (продуцентом). Весенние побеги употребляют в пищу в свежем и вареном виде, из них делают соусы, начинки для пирога.

Мы с вами, ботаники, безусловно восхищаемся хвощом! Но вот садоводы от него совсем не в восторге. Хвощ считается одним из злостных сорняков в огороде, трудно выводимым и доставляющим массу хлопот. Хвощ селится на закисленной почве, поэтому помимо перекапывания, садоводы применяют известкование — внесение в почву карбонатов кальция CaCO3 и магния MgCO3, а также оксидов — CaO и MgO и гидроксида кальция — Ca(OH)2 с целью снижения кислотности почвы. Почва со сниженной кислотностью нравится хвощу гораздо меньше, и он перестает заводиться на огороде 😉

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник