Строение хвойных

Большое количество хвойных растений имеют два типа побегов: брахибласты — укороченные побеги и ауксибласты — длинные побеги. Процесс ветвления побегов у хвойных — моноподиальный, при котором развивающийся из семени основной стебель имеет обширный верхушечный рост, поэтому все хвойные стремятся расти в высоту. От основного стебля отходят в сторону побеги первого, второго и т.д. рядов. Все эти побеги расположены по спирали, однако зачастую они так близко растут друг к другу, что образовывают мутовки (окружности из побегов, обвивающие главный ствол), причем один ряд таких ветвей может появиться только раз в год. Сосчитав количество мутовок, можно понять, сколько дереву лет, приплюсовав к полученной цифре 2 года, потому что у молодых саженцев 2-х летнего возраста мутовки не образуются.

Но хочется заметить, что этот способ определения возраста хвойных деревьев применяется только для относительно молодых (до 50 лет) посадок, так как у них нижние мутовки на стволе затянуться не успели еще полностью за счет повторного прироста ствола.

Со временем ветви таких ложных мутовок неизменно укорачиваются по направлению кверху, и это естественным образом придает дереву характерную форму пирамиды. А боковые ветви второго и следующих рядов растут симметрично двусторонне, принимая иногда совершенно плоскую форму, что придает хвойному дереву ярусный вид. Если по причинам погодных или др. условий повреждается верхушечный побег, то одна из веток самой молодой мутовки боковых ветвей способна направить свой рост вверх и принять роль главной ветки. У хвойных деревьев, имеющих приличный возраст, обычно образуется раскидистая широкая крона, которая состоит уже не из одной, а из множества главных ветвей, а больше всего это заметно у старых сосен.

По мере взросления дерева строение хвойных деревьев заметно изменяется: в естественных условиях и на открытом месте его нижние ярусы ветвей могут сохраняться практически на протяжение всей жизни дерева, доходя почти до земли, но в густом хвойном лесу при недостаточном солнечном освещении они отмирают достаточно. В итоге ствол оголяется, оставаясь практически без сучьев, хотя это качество весьма ценно при заготовке древесины.

С точки зрения биологии строение ствола хвойных довольно однообразно. Они имеют достаточно тонкую кору и громоздкий древесинный цилиндр, который состоит из сердцевины, едва различимой в более старых стволах. Как в самой древесине, так и в коре находится много смоляных каналов. Эти каналы состоят из межклетных удлиненных пространств. Все смоляные каналы хвойных растений наполнены смолой, которая сочится при повреждении выстилающими клетками.

Большое количество хвойных имеют в стволе ясно выраженные кольцевые приросты древесины, появление которых связано с медленным ростом дерева из-за различных погодных условий. За один вегетационный период хвойное дерево наращивает только одно кольцо. Кольца на поперечных срезах ветвей, стволе и корнях имеют весьма заметные различия. По количеству годичных колец на спиленном стволе, который проведен на высоте шейки корня, можно с точностью определить, сколько лет хвойному дереву. К тому же по признакам строения кольца можно определить, в каких климатических условиях росло дерево.

Главный корень у многих Хвойных появляется с самого рождения и сохраняется всю жизнь, развиваясь в виде крупного стержневого корня, который пускает во все стороны боковые корни. Иногда, например, у некоторых видов сосен, главный корень до конца не развивается и на замену ему приходят боковые корни. Помимо длинных корней (боковых и главных), у хвойных существуют и небольшие, часто сильно разветвленные корни, которые исполняют главную абсорбирующую функцию растения. Такие корни зачастую содержат микоризу — симбиоз мицелия гриба и корней растения. На самом деле все не так страшно, так как грибы-микоризообразователи, они способствуют процессу разложения некоторых недоступных растению органических соединений почвы, помогают усвоению соединений азота, фосфатов и вырабатывают вещества наподобие витаминов, а сами употребляют вещества, получаемые из корней хвойного растения.

Большинство хвойных растений имеют игольчатые и узкие листья, называемые хвоей, однако у более древних видов (например, у некоторых видов Подокарповых и Араукариевых) листья широколанцетные и даже ланцетные. Хвоя длиной около 1–2 до 30–40 см. Самые длинные листья имеют современные хвойные. К примеру, североамериканская сосна болотная (Pinus palustris), хвоя которой вырастает 45 см в длину. Если не брать в расчет некоторые листопадные или веткопадные виды хвойных (куннингамия, метасеквойя, таксодиум, агатис и араукария), все иголки хвойных имеют плотное, вечнозеленое, кожистое и более или менее жесткое строение. Располагаются листья хвойных деревьев и кустарников, как правило, по спирали или очередное, реже — мутовчатое или супротивное расположение. Узкие хвойные листья (хвоя) имеют одну жилку, широкие в свою очередь — много параллельно расположенных жилок. В сечение хвоя плоская, четырехгранная или округлая. Помимо обычной круглогодичной зеленой окраски некоторые виды хвойных имеют чешуевидные коричневые листья.

Источник

1.4.2.1 Анатомическое строение древесины хвойных пород

Основными анатомическими элементами древесины хвойных пород служат трахеиды (прозенхимные клетки, мертвые), составляющие до 90–95% ее объема. Это длинные клетки со стенками различной толщины.

Вторым анатомическим элементом являются паренхимные клетки, образующие живую ткань – паренхиму. Паренхимные клетки образуют сердцевинные лучи – ряды клеток, идущие горизонтально по радиусам ствола. Паренхима выполняет наряду с проводящей и запасающую функцию. В ее клетках хранятся резервные питательные вещества, содержатся экстрактивные вещества и минеральные.В древесине ряда хвойных пород паренхимные клетки образуют смоляные ходы – межклеточные, заполненные живицей (смолой). Различают вертикальные и горизонтальные смоляные каналы. Смолоносная система служит в дереве защитной системой, позволяющей переносить экстремальные условия обитания, обеспечивает защиту от повреждения дерева насекомыми и другими живыми организмами.

Клетки древесины сообщаются между собой через поры.

Поры – это неутолщенные участки клеточной стенки. Пора не является свободным отверстием, в ней имеется тонкая мембрана (первичная стенка и межклеточное вещество), пронизанная мельчайшими отверстиями.

1.4.2.2 Анатомическое строение древесины лиственных пород

Основными анатомическими элементами являются клетки либриформа – прозенхимные клетки. Они составляют 60–70% объема древесины (может колебаться от 25 до 75%).

Проводящими элементами в древесине лиственных пород служат тонкостенные широкополостные сосуды, составляющие 20–30% объема древесины. Чем больше объемная доля сосудов, тем меньше плотность древесины.

В процессе формирования ядровой древесины у некоторых пород (дуб) часть сосудов закупоривается тиллами.

Тиллы – это выросты паренхимных клеток, проникающие в полости сосудов через поры.

В древесине некоторых лиственных пород в небольшом числе содержатся трахеиды сосудистые и волокнистые.

Сосудистые трахеиды представляют собой переходную форму между ранними трахеидами хвойных пород и сосудами.

Волокнистые трахеиды похожи на поздние трахеиды хвойных и выполняют механическую функцию.

Живая ткань – паренхима, обеспечивающая запасающую и проводящую

функции, в древесине лиственных пород занимает больший объем (10% и выше), чем в древесине хвойных.[1]

1.5 Строение и химический состав клетки древесины

1.5.1 Морфологическое строение клетки

Клеточная стенка анатомических элементов древесины, волокон технической целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов имеет сложное строение, связанное с распределением в клеточной стенке высокомолекулярных химических компонентов.

Микроскопические исследования позволили установить строение клеточных стенок древесных волокон.

1.5.2 Слои клеточной стенки и распределение компонентов древесины

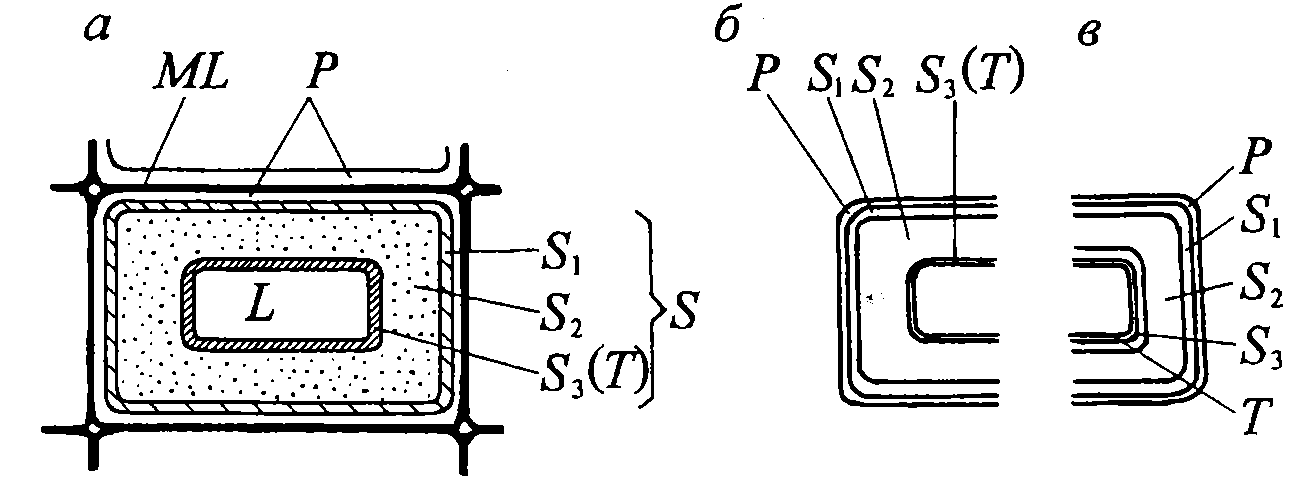

Клеточная стенка (оболочка клетки) состоит из нескольких слоев, отличающихся друг от друга строением, физическими свойствами и химическим составом. Подробнее всего изучено строение клеточной стенки трахеид (рисунок 1.3).

а – трахеиды (в древесной ткани); б – трахеиды и волокна либриформа;

в – паренхимной клетки.

Рисунок 1.3 – Поперечный разрез клеточной стенки

Клетки связываются между собой межклеточным веществом, или истинной срединной пластинкой ML. В период развития клетки межклеточное вещество состоит из пектиновых веществ; после одревеснения клеточной стенки основным ее компонентом становится лигнин.

Слой межклеточного вещества аморфен. Истинная срединная пластинка (межклеточное вещество) это самостоятельное образование, а не слой клеточной стенки. В местах контакта нескольких клеток (по углам клеток) находятся капиллярные пространства – межклетники.

Клеточная стенка состоит из двух основных структурных частей: первичной стенки Р и вторичной стенки S.

Первичная стенка – тонкий слой, являющийся в период увеличения поверхности клетки единственной оболочкой, заключающей в себя протопласт. Толщина первичной стенки 0,1–0,3 мкм. Этот слой состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ, белков и лигнина, откладывающегося в период одревеснения. Лигнин появляется сначала в первичной стенке в углах клетки, затем в межклеточном веществе и всей первичной стенке, после постепенно лигнифицируется вторичная стенка. Межклеточное вещество и первичные стенки двух смежных клеток тесно срастаются между собой, образуя срединную пластинку (сложную срединную пластинку Р + ML+ Р’).

В период утолщения клеточной стенки в результате деятельности протоплазмы образуется вторичная стенка, которая, по мнению Фрей-Висслинга, Москалева и др., состоит из трех слоев: наружного слоя S1, среднего слоя S2 и внутреннего слоя S3.

Толщина слоев в значительной степени зависит от древесной породы.

Распределение слоев клеточной стенки по массе оценивают в среднем следующим образом: Р – 7–14%; S1 – 5–11%; S2 – 73–84%; S3 – 3–4%.

Кроме этих слоев, в стенках клеток древесины хвойных пород имеется тонкий бородавчатый слой W (бородавчатая мембрана), выстилающий полость клетки (люмен) L. Доля слоя W примерно равна доле слоя S3. Слой состоит из наростов (бородавок), покрытых аморфной оболочкой.

Источник