Почему у хвойных растений не листья, а иголки?

Лист растения – не только орган фотосинтеза, но и орган испарения – и, как следствие, источник потери воды. Если человек и животные выделяют воду в основном в виде мочи (в жидком виде), то растения в основном выделяют воду путём испарения через листья. А вот поглощают они её так же в жидком виде – корнями из почвы.

А интенсивность испарения зависит от площади листа: чем больше листья, тем больше испарение.

В умеренных широтах (то есть в наших) с наступлением зимы растения оказываются в состоянии неутоляемой «жажды». Почва зимой промерзает, и вода переходит в состояние льда. А корни растения всасывать лёд не могут – им нужна жидкая вода.

Это млекопитающее может поесть снег – у него есть зубы и довольно-таки тёплая пасть. Растение же абсолютно «холоднокровно» и лишь всасывает жидкость из почвы. И зимние условия, когда вся досягаемая вода замёрзла, с точки зрения растения эквивалентны пустыне Сахара. Зимой растения страдают не столько от холода, столько от нехватки воды.

Поэтому растения сформировали несколько стратегий выживания зимой. Часть растений вообще предпочитают жить лишь одно лето – осенью оно умирает, и дальше ему «всё равно». Его существование продолжат потомки, проросшие из семян – следующей весной. Это однолетние растения.

У части многолетних растений на зиму отмирает лишь надземная часть. Испарять воду становится абсолютно нечем (вся испаряющая поверхность потеряна), а корни способны пережить зиму.

Но кустарники и деревья не могут просто так взять и лишиться побега (надземной части) – его стволы с «каркасом» из древесины всё равно останутся на зиму. В таком случае растение сбрасывает только листья – это явление известно нам как листопад. Испарять воду снова нечем, и скудных остатков вполне хватает на зиму.

Кстати, в засушливых (аридных) климатических зонах листопад происходит перед периодом засухи.

А вот хвойные – пожалуй, самые высококлассные мастера переживания дефицита влаги. В процессе эволюции их листья стали очень узкими и у многих действительно приобрели форму иголок (хотя у большинства Кипарисовых они ещё похожи на узкие треугольнички). Такие листья имеют малую поверхность – поэтому испарение с них минимально. Кроме того, устьица – маленькие отверстия, через котороые происходит испарение – у хвойных устроены особы образом, что также уменьшает испарение. В итоге получается водосберегающая конструкция листа: испарение хвойного растения в 6-8 раз меньше, чем лиственного. Именно поэтому хвойные способны круглый год радовать нас зелёным цветом – они могут позвлить себе не сбрасывать листья на зиму!

Конечно, сокращение площади поверхности отрицательно сказывается и на фотосинтезе: меньше становится поверхность поглощения солнечного света. Отчасти хвойные компенсируют это тёмной окраской иголок – как известно, тёмные предметы поглощают больше света. Поэтому ёлки и сосны имеют тёмный цвет, а берёзы и осока куда ярче. Впрочем, в южных широтах хвойные могут позволить себе «щеголять» более светлой «листвой». то есть иголками.

Так что иголки вместо листьев – это не что иное, как «технология» эффективного водосбережения.

Источник

GardenWeb

Листья многих хвойных растений живут в течение нескольких лет. Они приспособлены к недостаточному водоснабжению, особенно в зимнее время, и резким колебаниям летних и зимних температур. Поэтому листья большинства хвойных имеют ксероморфную структуру: они жесткие, мелкие, с малой испаряющей поверхностью. С анатомическим строением листьев хвойных можно ознакомиться на примере сосны.

Строение листа (хвои) сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

У сосны обыкновенной жесткие игольчатые листья (хвоя) располагаются парами на укороченных побегах.

Хвою фиксируют спиртом, который частично растворяет содержащуюся в них смолу. Чтобы легче получить поперечные срезы, пары хвоинок зажимают между кусочками сердцевины бузины или втыкают в сердцевину. Тонкие срезы обрабатывают раствором флороглюцина и соляной кислотой.

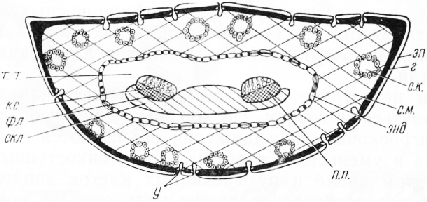

Рис. 1. Поперечный разрез хвои сосны (схема): эп — эпидермис, у — устьица, г — гиподерма, с. к. — смоляной канал, с. м. — складчатый мезофилл, энд — эндодерма, п. п. — проводящий пучок, т. т. — трансфузионная ткань, кс — ксилема, фл — флоэма, скл — склеренхима

Поперечный срез листа имеет полукруглые очертания (рис. 89). Снаружи расположен эпидермис с толстой кутикулой. Клетки эпидермиса почти квадратные. Наружные, боковые и внутренние стенки клеток сильно утолщены, у наиболее старых листьев они нередко одревесневают. От небольшой округлой внутренней полости к углам клетки отходят узкие щелевид-ные поровые каналы. Под эпидермисом находится гиподерма, состоящая из одного, а в углах — из двух-трех слоев волокон с утолщенными одревесневшими стенками.

Устьица расположены по всей поверхности листа. Их замыкающие клетки находятся на уровне гиподермы, под околоустьичными клетками. Околоустьичные клетки очень крупные, с сильно утолщенными наружными стенками. Стенки замыкающих и околоустьичных клеток в утолщенных местах одревесневают. Устьичная щель ведет в подустьичную воздушную полость, окруженную клетками мезофилла.

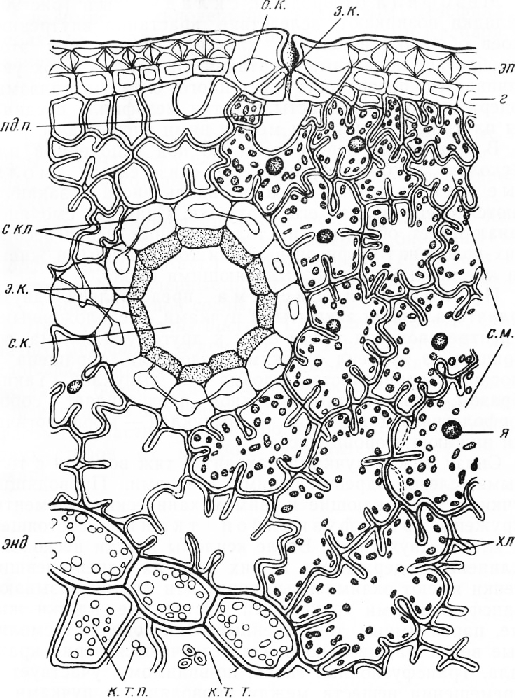

Рис. 2. Часть поперечного среза хвои сосны: эп — эпидермис, з. к. — замыкающая клетка, о. к. — околоустьичная клетка, пд. п — подустьичная полость, г — гиподерма, с. к. — смоляной канал, э. к.—эпителиальные клетки, скл — склеренхима, с. м. — складчатый мезофилл, энд — эндодерма с крахмальными зернами, к. т. п. — клетка транс-фузионной паренхимы с зернами крахмала, к. т. т. — клетка трансфузион-ной трахеиды с окаймленными порами, я — ядро, хл — хлоропласты

Мезофилл однородный, складчатый. Складки возникают вследствие врастания внутренних слоев оболочки в полость клетки, которая при этом приобретает лопастные очертания. За счет складок увеличивается поверхность постенного слоя цитоплазмы, содержащего хлоропласты. Клетки мезофилла соединены плотно, межклетники между ними очень малы.

В мезофилле непосредственно под гиподермой или несколько глубже расположены схизогенные смоляные каналы. Они проходят вдоль листа и заканчиваются слепо вблизи его верхушки. Снаружи смоляной канал имеет обкладку из толстостенных неодревеснев-ших волокон. Внутри он выстлан тонкостенными живыми клетками эпителия, выделяющими смолу.

Проводящая система представлена двумя коллатеральными закрытыми пучками, расположенными в центре хвои под углом один к другому. Ксилема, состоящая из трахеид с узкими полостями, обращена к плоской стороне листа, флоэма — к выпуклой. Таким образом, плоская сторона хвои представляет собой морфологически верхнюю, а выпуклая — морфологически нижнюю стороны листа.

Снизу между пучками находится тяж волокон с толстыми, слегка одревесневшими стенками. Проводящие пучки и примыкающие к ним механические элементы окружены трансфузионной тканью, состоящей из клеток двух типов. Возле ксилемы клетки несколько удлинены, содержимого в них нет, их одревесневшие стенки имеют окаймленные поры. Эти клетки называют трансфузионными трахеидами. Остальные клетки живые, паренхимные, тонкостенные. Они содержат смолистые вещества, нередко в них встречаются зерна крахмала. Трансфузионная ткань, по-видимому, участвует в перемещении веществ между проводящими пучками и мезофиллом.

Проводящие пучки вместе с окружающей их трансфузионной тканью отделены от мезофилла эндодермой, представляющей собой однорядный слой паренхимных клеток с пятнами Каспари на радиальных стенках.

Задание.

1. При малом увеличении микроскопа зарисовать схему строения листа, отметив эпидермис с устьицами, гиподерму, складчатый мезофилл, смоляные каналы, эндодерму, проводящие пучки, механические волокна и трансфузионную ткань.

2. При большом увеличении зарисовать участок хвои с эпидермисом, гиподермой, складчатым мезофиллом, смоляным каналом и эндодермой с пятнами Каспари на

Кроме сосны складчатый мезофилл и смоляные каналы встречаются у ели (виды Picea), кедра (виды Ced-rus), листья которых содержат по одному проводящему пучку.

Один проводящий пучок встречается и у так называемых пятихвойных сосен, например у сибирской (Pinus sibirica (Rupr.) Мауг.) и веймутовой (P. strobus L.), у которых укороченные побеги несут не по две хвоинки, как у обыкновенной сосны, а по пяти.

Лист тиса (Taxus baccata L.) более широкий, складчатого мезофилла в нем нет. На верхней стороне листа хлорофиллоносные клетки несколько вытянуты по вертикали и более узкие, чем на нижней стороне. Смоляной канал без механической обкладки расположен близ флоэмной части единственного проводящего пучка, с двух сторон от которого находится трансфузионная ткань.

Источник