Вопрос 11. Искусственный отбор как основной фактор выведения пород домашних животных, сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов.

Искусственный отбор — выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном отношении особей животных и растений данного вида, породы или сорта для получения от них потомства с желаемыми свойствами. Основы теории искусственного отбора заложены Ч.Дарвином (1859), который показал, что искусственный отбор является основным фактором, обусловившим возникновение пород домашних животных и сортов сельскохозяйственных растений. Бессознательный искусственный отбор осуществлялся уже на первых этапах одомашнивания человеком животных и окультуривания растений. К 18 веку сформировался методический искусственный отбор, сохранивший свое значение и в современном растениеводстве и животноводстве и ставший ныне наукой о методах создания сортов растений, пород животных и самостоятельной отраслью с.-х. производства. Искусственный отбор ведется по отдельным, интересующим человека признакам, что может приводить к распадению генетических и морфогенетических корреляционных систем организмов, тогда как естественный отбор, благоприятствующий лишь тем особенностям организмов, которые повышают их приспособленность, способствует закреплению целых комплексов приспособительных признаков. Поэтому нередко, как побочный результат искусственного отбора, выявляется фенотипический эффект различных генов, которые прежде были блокированы действием генов-репрессоров в составе соответствующих генетических комплексов. В результате фенотипическая изменчивость организмов, подвергаемых действию искусственного отбора, повышается, а общая жизнеспособность снижается. Искусственный отбор проводится в виде двух основных форм: массовый отбор — выбраковка всех особей по фенотипу (окраска, форма, высота и т.д.), не соответствующих породным или сортовым качествам; индивидуальный отбор — отбор отдельных особей с учетом наследственной устойчивости их признаков, обеспечивающий совершенствование сортовых и породных качеств. В связи с рецессивностью большинства мутаций, служащих источником фенотипической изменчивости, подвергаемой искусственному отбору, для более быстрого закрепления новых признаков, используют инбридинг. Последний имеет и отрицательные последствия (снижение генетического разнообразия, переход в гомозиготное состояние нежелательных рецессивных аллелей), для ликвидации которых применяют аутбридинг, повышающий гетерозиготность организмов. (сравни: Естественный отбор).

Селекция – (от лат. выбор, отбор) — наука о методах создания сортов, гибридов растений и пород животных, штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками. Селекцией называют также отрасль сельскохозяйственного производства, занимающуюся выведением сортов и гибридов с.-х. культур, пород животных. Теоретической основой селекции является генетика. Отбор, гибридизация с использованием гетерозиса, полиплоидия и мутагенез — основные методы селекции. В зависимости от целей проводят селекцию на качество (вкус, содержание белка в зерне, жирномолочность и т.д.), устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным климатическим условиям, урожайность у растений, плодовитость и продуктивность у животных. Результатом селекционного процесса являются сорт растений, порода животных, штамм микроорганизмов, созданные человеком и имеющие определенные наследственные свойства. Все организмы, составляющие эту совокупность, имеют сходные, наследственно закрепленные особенности, однотипную реакцию па условия среды. Как наука селекция окончательно оформилась благодаря трудам Ч.Дарвина. Он проанализировал огромный материал по одомашниванию животных и введению в культуру растений и на этой основе создал учение об искусственном отборе. Селекция как процесс представляет собой специфическую форму эволюции, подчиняющуюся общим закономерностям. Главная отличительная особенность селекции как процесса состоит в том, что естественный отбор заменен на искусственный, проводимый человеком. Н.И.Вавилов назвал селекцию «эволюцией, направляемой волей человека». Основными разделами селекции как науки являются:

1. учение об исходном материале;

2. учение о типах и источниках наследственной изменчивости;

3. учение о роли среды в развитии признаков и свойств;

4. теория искусственного отбора.

Селекция животных. Выведение новых пород началось вслед за приручением, одомашниванием диких животных. Для них характерно в основном половое размножение. В связи с этим селекционеру важно определить наследственные признаки самцов, которые непосредственно у них не проявляются (жирномолочность, яйценоскость). Поэтому оценка животных может быть осуществлена по их родословной и по качеству их потомства. В селекции животных широко применяют два вида скрещивания: родственное (инбридинг) и неродственное (аутбридинг). Инбридинг ведет к гомозиготности и чаще всего сопровождается уменьшением устойчивости животных к средовым факторам, снижением плодовитости и т.д. Для устранения неблагоприятных последствий используют неродственное скрещивание разных линий и пород. Скрещивание сопровождается строгим отбором, что позволяет поддерживать полезные качества и усиливать их в последующих поколениях. В частности, М.Ф.Иванов создал высокопродуктивную породу свиней Белая украинская, породу овец Асканийская рамбулье.

Селекция растений. Основные приемы селекции растений: подбор родительских пар для скрещивания; гибридизация; индивидуальный и массовый отбор лучших биотипов. Часто применяются методы повышения уровня генотипической изменчивости для более успешного отбора нужных форм. К ним относятся индуцированный мутагенез, отдаленная гибридизация, использование веществ, повышающих плоидность кариотипа. Научно обоснованные методы селекции основаны на законах генетики. В последнее время селекцию сочетают с методами генной инженерии. Селекция высокопродуктивных форм – самый эффективный путь повышения продуктивности сельского хозяйства. Так называемую зеленую революцию в земледелии Индии, Мексики и ряда других стран совершило внедрение низкорослых (карликовых) сортов риса и пшеницы, у которых рост идет в колос, а не в солому. Такие злаки не полегают и наиболее экономичны. В нашей стране к подобным сортам относятся Донская полукарликовая и Мироновская низкорослая.

Селекция микроорганизмов. Микроорганизмы (прокариоты – бактерии, сине-зеленые водоросли; эукариоты – грибы, микроскопические формы водорослей, простейшие) находят широкое применение в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Благодаря сравнительно простой организации генома, короткому жизненному циклу, большому разнообразию физиологических и биохимических свойств микроорганизмы являются удобными объектами биотехнологических методов. До недавнего времени основными методами повышения продуктивности промышленных штаммов микроорганизмов были индуцированный мутагенез и последующий отбор групп генетически идентичных клеток (клонов). Промышленно ценный штамм должен содержать мутации, обеспечивающие повышенный синтез необходимого соединения. Основываясь на этом методе, С.И.Алиханян с сотрудниками получили штаммы микроорганизмов со значительно повышенной продукцией антибиотиков. В настоящее время большое значение в биотехнологии имеют методы клеточной и генной инженерии. Ярким примером служит успешное включение в геном кишечной палочки гена, ответственного за образование у человека гормона поджелудочной железы – инсулина.

Источник

Искусственный отбор

Для выведения новых пород, сортов или штаммов человек использует искусственный отбор. Наилучшие особи с необходимыми человеком качествами отбираются для дальнейшей селекции, неблагоприятные особи отбраковываются.

Определение

Селекция появилась задолго до эволюционной теории Чарльза Дарвина. На протяжении многих тысячелетий человек приручал и одомашнивал разных животных, осваивал земледелие и выращивал растения, дающие богатый урожай. Люди, не осознавая, отбирали лучших представителей флоры и фауны, скрещивали их между собой и выводили новые породы и сорта с полезными для человека признаками.

Дарвин заметил, что все домашние питомцы и культурные растения имеют «аналоги» в дикой природе. Собака очень похожа на волка, корова – на буйвола, кролик – на зайца. Изучив разные породы и сорта, Дарвин выделил у них ряд сходных черт:

- большое разнообразие пород и сортов в каждой родственной группе;

- одомашненные животные и окультуренные растения отличаются как между собой (у каждой породы своя особенность), так и от предполагаемых диких предков;

- все породы и сорта хорошо приспособлены под нужды человека – корова даёт жирное молоко, поле пшеницы – зимний запас муки, собаки помогают охотиться и т.д.

Учение Дарвина об искусственном отборе натолкнуло на развитие эволюционной теории, в основе которой лежит наследственная изменчивость популяции. Именно способность живой природы изменяться и накапливать полезные признаки в генах, позволило человеку отбирать особи с необходимыми свойствами и создавать из них более «усовершенствованное» потомство.

Для возникновения естественного отбора необходимы меняющиеся обстоятельства среды (выживают и дают потомство наиболее приспособленные особи). При искусственном отборе движущей силой является желание человека.

Характеристика

Основные характерные признаки искусственного отбора представлены в таблице.

которые читают вместе с этой

Отдельные особи, иногда группы для скрещивания

Индивидуальные фенотипические признаки организма – густота и цвет шерсти, размер, острота нюха и т.д.

Искусственные условия – фермы, питомники, специальные станции, лаборатории

В среднем – 10 лет для появления и закрепления нового сорта или породы

Нужды человека, получение более производительных особей

Источником генетического разнообразия

Наследственная изменчивость и закреплённые в геноме мутации

Получение полезных в сельском хозяйстве пород и сортов, выведение новых штаммов бактерий, полезных для пищевой и химической промышленности. В некоторых случаях, например, при гибридизации, возникают новые виды, существование которых невозможно в дикой природе

Человек в ходе отбора оставляет особи с наилучшими качествами. «Плохие» особи отбраковываются – стерилизуются или уничтожаются.

Формы

Чарльз Дарвин выделил две формы искусственного отбора:

- бессознательный– случайный, ненаправленный на определённый признак отбор;

- методический– осмысленное выведение потомства с определёнными признаками и свойствами, сложился в XVIII веке.

Бессознательный отбор проводился массово, без определённой цели. Человек оставлял семена более сладких или плодоносных растений, наиболее здоровых особей для размножения. Так были отобраны сорта пшеницы, семена которых не опадают, выращена кукуруза с крупными початками, выведены сорта бахчевых (дыня, тыква, арбуз). Бессознательный отбор шёл на протяжении множества веков.

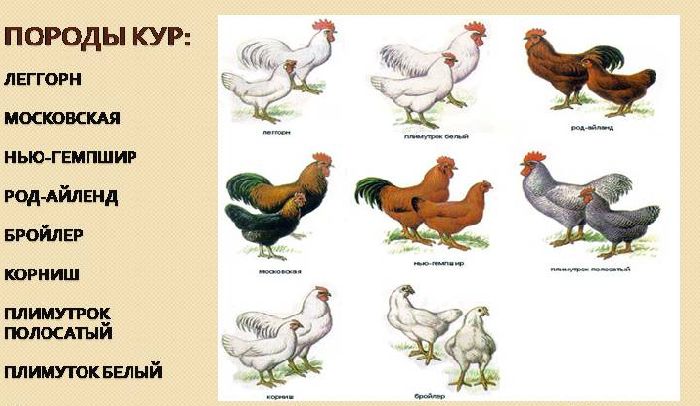

Примерами методического отбора являются породы собак, кур, сорта винограда для разных нужд. Существуют охотничьи, служебные, сторожевые, пастушеские собаки. Выводят яйценоских, пуховых, мясных кур. Виноград выращивается для изготовления вина и для десертов. Это более быстрый метод отбора особей.

В отличие от естественного искусственный отбор не является движущей силой эволюции. Искусственный отбор является основой селекции. Нередко естественный отбор влияет на выведенные человеком породы и сорта.

Что мы узнали?

Из урока биологии 11 класса узнали об особенностях искусственного отбора. Человек для своих нужд методом отбора (лучшие особи оставляются, дефектные отбраковываются) создал множество новых сортов, пород и штаммов. Изначально человечество отбирало лучшие особи бессознательно. Со временем появились целенаправленные методы селекции. В отличие от диких предков окультуренные особи отличаются высокой производительностью.

Источник

Методы селекции растений

Селекция – наука о выведении новых и улучшении имеющихся сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Для создания культурных сортов растений используют различные методы селекции.

Селекция

Большинство растений, которые современное человечество употребляет в пищу, является результатом селекции (картофель, томат, кукуруза, пшеница). На протяжении нескольких веков люди выращивали дикие растения, переходя от собирательства к земледелию.

Результатом селекции растений являются:

- высокая урожайность;

- питательная ценность растений (например, содержание белка в пшенице);

- улучшенный вкус;

- устойчивость культур к погодным условиям и болезням и вредителям;

- скороспелость плодов;

- интенсивность развития (например, «отзывчивость» на удобрения или полив).

Селекция решила проблемы с нехваткой пищи и продолжает развиваться, внедряя методы генной инженерии. Селекционеры не только улучшают вкусовые качества и повышают урожайность растений, но и делают их более полезными, насыщенными витаминами и важными для метаболизма химическими элементами.

Для успешной селекции необходимо понимать закономерности наследования признаков, особенности влияния среды, способы размножения культивируемых растений.

Методы

Основными методами селекции являются:

которые читают вместе с этой

Источник