Лекция 5 вегетативные органы растений. Строение и функции корня

4. Внутреннее (первичное и вторичное) строение корня.

5. Основные видоизменения корня (метаморфозы).

Орган – часть многоклеточного организма, имеющая тканевое строение и выполняющая определенные функции. Выделяют вегетативные и репродуктивные органы. Вегетативные органы, представляющие вегетативное тело растения, выполняют основную функцию – обмен веществ с внешней средой. Репродуктивные органы обеспечивают размножение растений.

Генеративные органы растений – архегонии и антеридии. У покрытосеменных растений они редуцируются. Цветок – это репродуктивный орган, включающий в себя органы бесполого (спорангии) и полового (остатки архегония и антеридия) размножения.

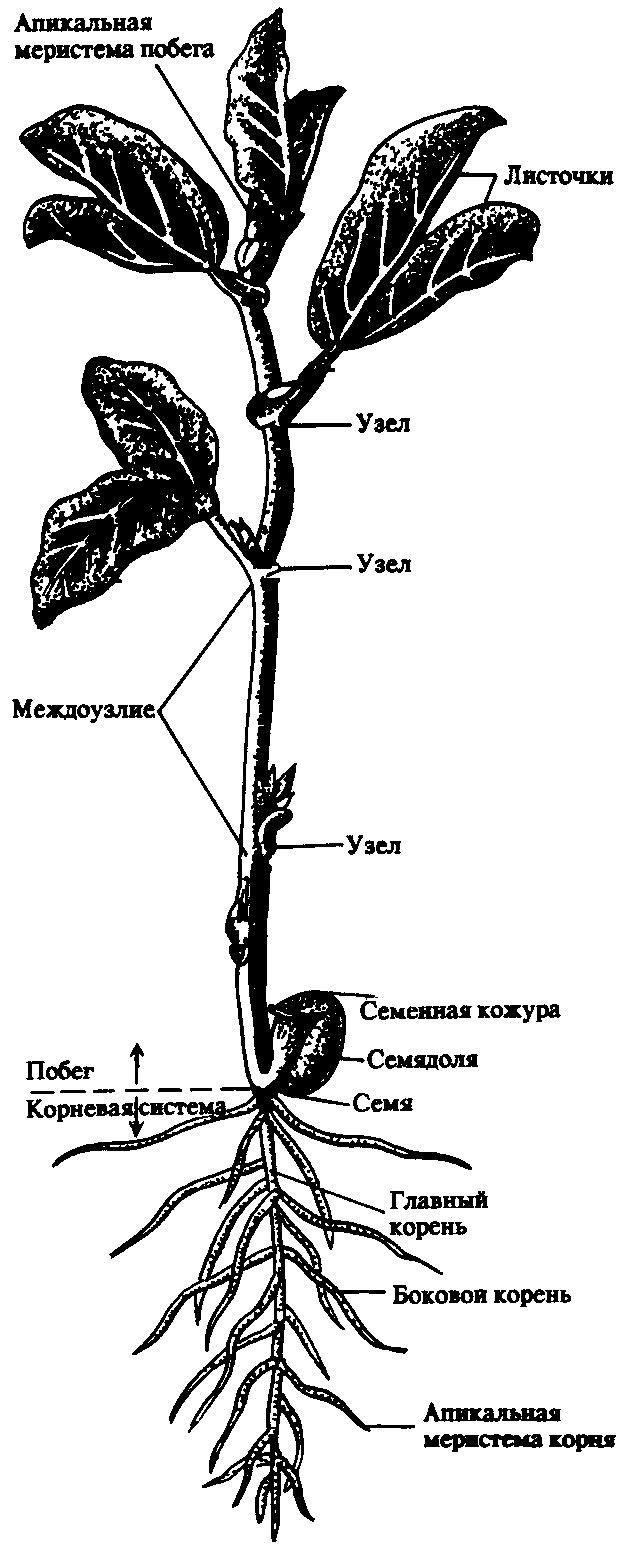

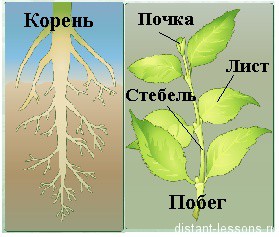

Основные вегетативные органы растений – листостебельный побег (обеспечивает фотосинтез) и корень (обеспечивает водоснабжение и минеральное питание) (рис. 5.1.).

1. Свойства и функции корня

Корень – один из основных вегетативных органов растения, в типичном случае выполняющий функцию водного и минерального питания.

Корень – осевой орган, которому характерны следующие свойства:

– неограниченный верхушечный рост за счет деятельности апикальной меристемы;

– положительный геотропизм (рост в направлении вектора силы тяжести);

– отсутствие листьев и цветов;

– наличие в редких случаях эндогенных придаточных почек, из которых развиваются придаточные побеги;

– интенсивное ветвление и огромная внешняя поверхность, позволяющая более полно освоить почвенное пространство.

Рис. 5.1. Строение молодого растения конских бобов.

Корни, как и все другие органы, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

В растении корень выполняет следующие функции:

– питательная – поглощение из субстрата воды и растворенных в ней минеральных веществ;

– механическая – закрепление растения в субстрате (почве и др.);

– запасающая – в корнях многих растений откладываются запасные питательные вещества;

– синтез различных веществ (аминокислоты, алкалоиды, гормоны (гиббереллины, цитокинины) и др.), поступающих затем в другие органы растения;

– взаимодействует с корнями других растений (посредством выделения веществ – аллелопатия), вступает в мутуалистический симбиоз с грибами (микориза) и клубеньковыми бактериями (клубеньки на корнях бобовых и др.);

– является органом вегетативного размножения (благодаря придаточным почкам из которых вырастают побеги – корневые отпрыски, например, у розы, терна, сирени, осины, осота, малины и др.);

– иногда выполняет роль дыхательного органа (пневматохоры мангровых зарослей).

2. Виды корней и корневых систем

По происхождению выделяют три типа корней (рис. 5.1.; 5.2.):

– главный корень – первый корень семенного растения, развивающийся из зародышевого корешка. В почве занимает вертикальное положение и, как правило, толще остальных; у споровых растений (плаунов, хвощей и папоротников) его нет;

– придаточный корень – корень, берущий начало от других органов растения: стеблей (кукуруза, ива), листьев (бегония), корневищ (ландыш, осоки), клубней (картофель), луковиц (лук);

– боковой корень – ответвление главного или придаточного корней. Отличается слабо выраженным геотропизмом – растет горизонтально или косо вниз.

Совокупность всех корней одного растения, независимо от их происхождения и структуры называется корневой системой.

Чаще всего выделяют три типа корневых систем:

– система главного корня, или стержневая – корневая система с хорошо выраженным главным корнем, а также с его ответвлениями – боковыми корнями. Характерна для большинства голосеменных (ель, сосна) и древесных двудольных растений (береза, тополь, осина), многих трав (одуванчик, морковь). В некоторых случаях главный корень не разветвляется или ветвится мало – простой корень (морковь, ряска);

– система придаточных корней, или мочковатая – корневая система, представленная в основном придаточными корнями, а также боковыми. Такая система встречается у покрытосеменных однодольных растений (злаки, осоки, ситники) и некоторых двудольных (лютики);

– система главного и придаточных корней, или смешанная – корневая система, представленная как хорошо развитым главным, так и придаточными корнями, а также боковыми. Характерна некоторым двудольным растениям (подсолнечник, фасоль, земляника и др.).

В зависимости от того субстрата, в котором расположены корни и откуда они извлекают воду и питательные вещества, различают четыре экологических типа корней:

– подземные – целиком или хотя бы частично расположены в грунте (у 70% высших растений);

– водяные – всегда расположены в толще воды и никогда не достигают дна водоема (ряска, многокоренник, водокрас);

– воздушные – находятся в воздухе, поглощают атмосферную влагу. Например, у растений-эпифитов – обитателей влажных тропиков (орхидеи, монстера);

– гаустории – корни-присоски паразитических растений (повилика, омела), эпифитных лиан (плющ).

Некоторые растения корней вообще не имеют: мхи (вместо корней развиты ризоиды – экзогенные выросты покровной ткани; у сфагновых мхов и их нет), некоторые водные растения (папоротник сальвиния, вольфия бескорневая (самое маленькое цветковое растение на нашей планете), пузырчатка).

Источник

Вегетативные органы растений

Основные вегетативные органы растений:

Этот вегетативный орган образуется из меристемы растения

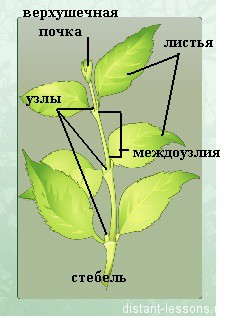

Для побега характерен неограниченный рост в высоту, соответствнно, развивается и ветвление, но не у всех растений. Некоторые растения не ветвятся, но сохраняют при этом верхушечный рост ( пальмы, например).

- с помощью верхушечной почки побег растет в длинну ( в высоту);

- узлы — основания листьев;

- междоузлия — участок стебля растения между двумя узлами;

- угол между листом и вышележащим междоузлием называют листовой пазухой, или пазухой листа.

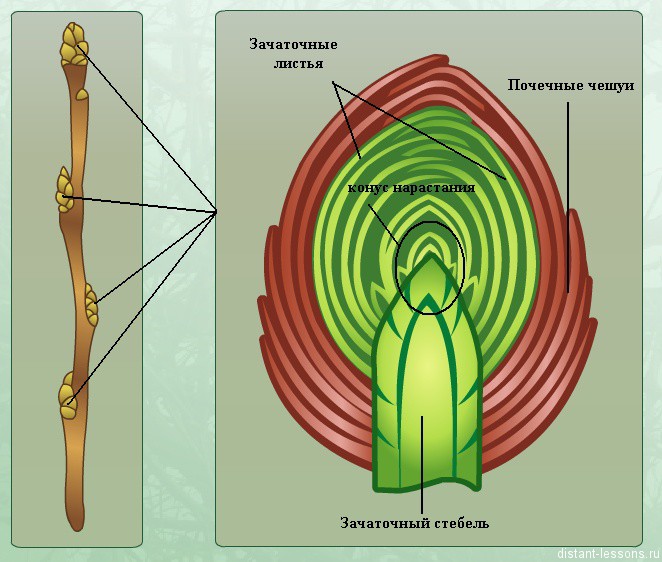

Почки растений

Почка — это вегетативный орган побега, который обеспечивает его верхушечное нарастание и ветвление.

В состоянии покоя почка является зачаточным побегом.

По месторасположению почки могут быть:

- верхушечными — обеспечивают апикальный рост;

- пазушными — находятся в пазухах листьев;

- придаточные — развиваются из камбия

Вегетативная почка образуется либо в пазухе листа, либо на верхушке побега. Она может тут же начать развиваться, а может и «заснуть» и оставаться нераскрытой некоторое время.

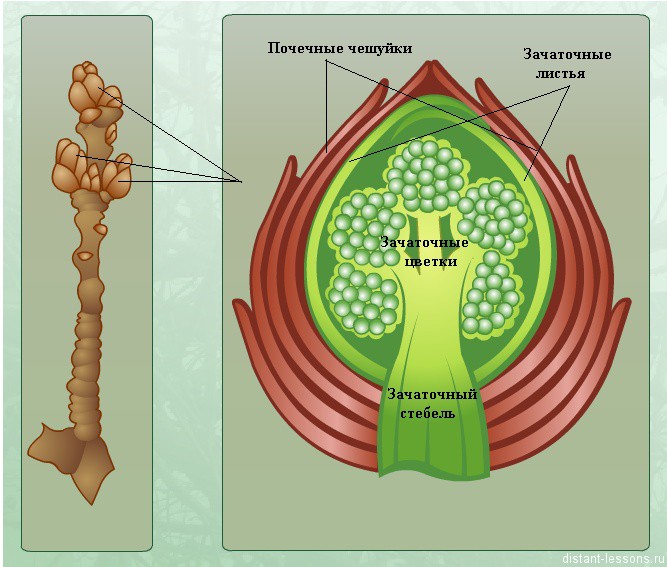

Снаружи она защищена чешуйками — плотными видоизменениями листьев. У многих растений чешуйки покрыты или пропитаны смолянистым веществом — для лучшей защиты и удержания влаги.

Генеративную почку еще часто называют цветочной почкой, т.к. в ней находятся зачатки цветков.

Видоизмененные побеги

нажмите на изображение, чтобы увеличить

Главные функции стебля — опора для фотосинтезирующих листьев и обеспечение связи между ними и корнем.

Дополнительные функции — дополнительный фотосинтез ( у зеленых стеблей), запасание питательных веществ и вегетативное размножение и т.п.

Классификация стеблей очень разнообразна.

- По положению относительно почвы — надземные и подземные стебли;

- По степени одревеснения: травянистые и деревянистые;

- По форме и направлению роста: ползучие, вьющиеся, прямые, стелющиеся и т.д.

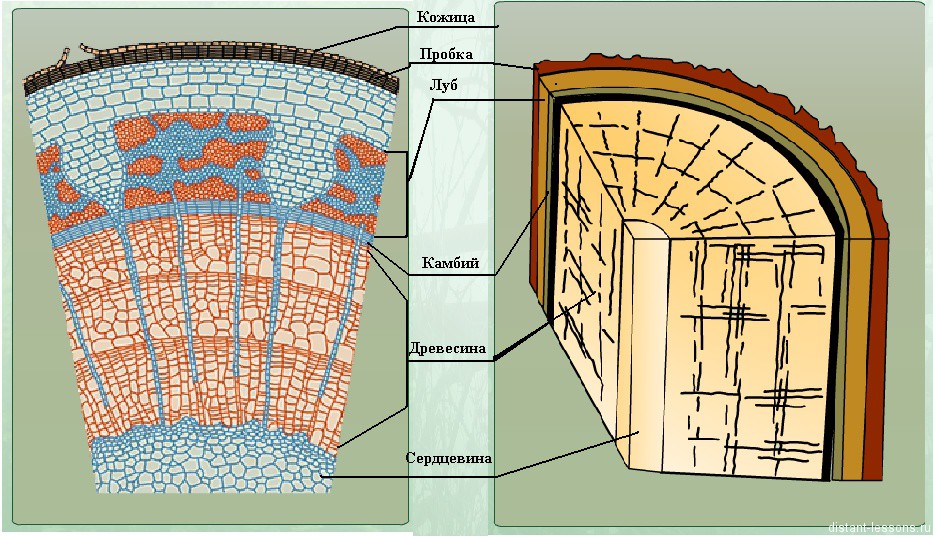

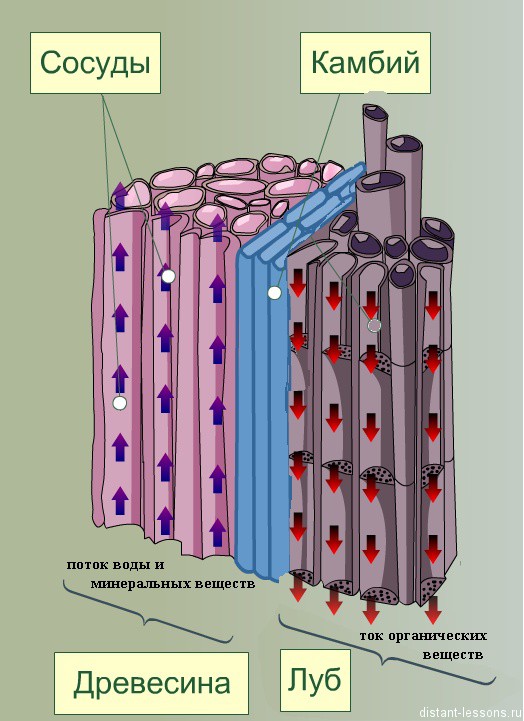

Строение стебля

Давайте еще раз повторим основные ткани и их функции в стебле (идем от самых внешних к самым глубоким):

- Кожица — есть, в основном, в травянистых стеблях — тоненький слой живых клеток; у древовидных она есть у молодых растений, потом заменяется коркой.

- Пробка — состоит из покровной ткани, т.е. клетки омертвевшие. Ее основная функция — защита растения. У большинства деревьев она со временем заменяется коркой. В ней находятся чечевички.

Чечевички — образования в виде мелких бугорков, штрихов или иной формы, служащие для газообмена

- Луб — это проводящая ткань, состоит из ситовидных трубок и лубяных волокон. У нее 2 функции — прочность растения — волокна помогают поддерживать вертикальную форму и противостоять внешним условиям, и обеспечение низходящего тока синтезированных органических веществ — эту роль выполняют ситовидные трубки (живые клетки).

- Камбий — образовательная ткань. Она образует и клетки луба, и древесину. По-сути, это рост стебля в толщину. Утолщение ствола, вызванное деятельностью камбия, может длиться всю жизнь растения и может привести к образованию ствола, имеющего колоссальный объем.

У растений, растущих в тропических лесах, интенсивность нарастания камбия очень мало изменяется в течение года, поэтому у их почти не выражена слоистость древесины

Движение вещество по стеблю:

К вегетативным органам растения так же относятся корень и листья. Их внешний вид, функции и строение мы рассмотрим в следующех лекциях.

Источник