Влияние света на направление роста

Многие растения, особенно световые, обладают свойством расти в сторону источника света, если их освещать с одной стороны. При повороте растения на 180° верхушка стебля опять изогнется в сторону источника света. Это свойство называется фототропuзмом. У стеблей он положителен, т. е они растут в сторону источника света, у корней — отрицателен («уходят» от света). Наконец, у многих листьев, располагающихся перпендикулярно к направлению света, фототропизм «поперечный». Фототропические явления вызываются перераспределением особых ростовых веществ — ауксинов, вырабатываемых верхушкой стебля и корня. Классические работы с этими веществами проделал М. Х. Чайлахян. Фототропическая реакция подчиняется так называемому «закону количества раздражения», иначе говоря, важны не фактическая интенсивность света и не продолжительность освещения, а общее его количество, т. е. произведение интенсивности на продолжительность. Эффект фототропизма объясняется разницей в скорости роста на затененной и освещенной сторонах органа — большее торможение происходит на освещенной стороне, что и вызывает искривление или поворот органа. При освещении листьев со всех сторон они располагаются обычно горизонтально, но у некоторых растений (эвкалипт, гладиолус, ирис, злаки) расположение листьев приближается к вертикали. На своеобразное расположение листьев у «компасных растений» помимо температуры влияет, конечно, и свет — утренний и вечерний, что позволяет им избегать полуденной переосвещенности. Экологическое значение фототропизма очевидно: для стеблей и листьев важно занять такое положение, при котором растение будет получать оптимальное количество света. Организмы, обладающие свободным движением (жгутиковые, пурпурные бактерии и др.), способны перемещаться по направлению к источнику света. Это фототаксис. Другим примером фототаксиса можно назвать перемещение взвешенных в цитоплазме хлоропластов под влиянием света: в темноте хлоропласты располагаются более или менее равномерно; при слабом освещении они перемещаются на освещенную стенку клетки, а при сильном, прямом, солнечном свете хлоропласты переходят на боковые стенки и свет падает на грани. Фотонастии. Направление ростовых реакций зависит положения источника, т. е. от направления падающего света. Но иногда направление роста стеблей и листьев обусловливается только строением реагирующего органа, хотя эта реакция вызвана освещением. Например, направление роста боковых побегов шалфея висит от интенсивности освещения: чем она сильнее, тем горизонтальнее расположены боковые побеги, при этом освещение со всех сторон равномерное, т.е. фототропизма нет. Следовательно, здесь реакция вызвана светом, а не его направлением. У хризантем боковой побег на свету растет вертикально, если же точку его роста прикрыть; то он занимает горизонтальное положение. Когда все растение находится в темноте, то основной, главный, побег постепенно полегает, т. е. занимает тоже горизонтальное положение. Но как только растение попадает на свет, его стебли снова выпрямляются. У тех же хризантем при выращивании в темноте листья растут вертикально, но в этом случае сильнее вытягиваются клетки нижней поверхности листа (гипонастия). На свету они переходя т в горизонтальное положение, т. е. энергичнее растет верхняя сторона (эпинастия). Подобное же явление наблюдается у молодых растений фасоли. У подорожника среднего при очень высоких интенсивностях света листья сильно изогнуты книзу (эпинастия), а при меньших интенсивностях света они стоят вертикально (гипонастия). С влиянием света связаны и нuктuнастuческuе движения, например многие цветки и соцветия (одуванчик, мать-и-мачеха) открываются утром и снова закрываются к ночи. Некоторые растения (мак) раскрывают свои цветки на рассвете, другие (лен) — раскрывают их на несколько часов позднее; у дурмана цветки открываются только вечером. Аналогичные явления отмечены и у листьев. Правда, здесь помимо света, видимо, влияет и изменение тургора. Например, черешки фасоли принимают более вертикальное положение ночью, а пластинки в это время больше наклоняются к земле, чем ночью. У томата листья, горизонтальные днем, ночью занимают более вертикальное положение; листочки клевера на ночь складываются кверху и вдоль средней жилки; складываются при сильном освещении и листочки кислицы. Все эти движения стебля и листьев под влиянием света имеют определенное экологическое значение.

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник

Почему растения поворачиваются к свету?

Если наблюдать за подсолнухом в течение дня, то можно увидеть, как он поворачивается вслед за движением солнца.

В принципе, ничего удивительного в этом нет, растения — автотрофы, солнечный свет им нужен непосредственно для жизнедеятельности.

Но, когда мы в курсе биологии проходим строение корня, стеблей и листьев, нигде не говорится о движении растений.

Какие механизмы поворачивают растения?

Чарлз и Френсис Дарвины провели несколько опытов, доступных любому школьнику: надевали на верхушки проростков непроницаемые для света колпачки, и поворот листьев растений к свету прекращался. Вывод был сделан такой: если проростки освещаются сбоку, то от верхней их части к нижней передается какой-то стимул, заставляющий последнюю изгибаться . Именно поэтому, если затенить верхушку, сигнал не поступает и листья к свету не поворачиваются.

Дело в том, что то, что проходят в школе по биологии — это самые основные, самые базовые понятия.

Жизнь растений намного более сложная и интересная

Как оказалось, гормоны есть не только у животных организмов. Растения тоже содержат эти вещества, только свои, растительные, фитогормоны.

Растения поворачиваются к свету из-за фитогормонов — органических веществ, которые чувствительны к свету.

Некоторые ткани растений лостаточно чувствительны к выделению этих веществ и реагируют движением — поворотом к солнцу.

Надо заметить, что фитогормоны не только поворачивают растение к свету, но контролируют весь жизненный цикл организма.

Рост, фотосинтез, форма тела растения, взаимодействие растений между собой и с симбиотическими организмами, опыление, оплодотворение, формирование семени и плода — все эти процессы обязательно регулируются гормонами.

Механизм этого действия очень схож с процессами гуморальной регуляции в животных организмах. Однако, очень мало изучен.

Как-то так повелось у людей, что то, что не бегает и не прыгает, не заслуживает пристального изучения. Хотя, надо признать, что в последние несколько лет ситуация стала меняться и люди стали внимательнее относится к организмам, без которых существование человека невозможно.

Процесс примерно следующий:

- В растениях есть клетки-рецепторы

- Рецепторы взаимодействуют с выделившимся гормоном и передают информацию внутрь клетки

- Каким-то образом этот сигнал доходит до генов и активизирует их

- Активация гена высвобождает определенные ферменты, которые стимулируют движение растения

То, что мы рассмотрели — одно из многих проявлений жизнедеятельности растительного организма под влиянием гормонов. Таких процессов достаточно много, все они интересны для изучения и более детального рассмотрения.

Действие того или иного фитогормона зависит от уровней других гормонов и от многих других факторов. Для выяснения полного спектра действия каждого фитогормона, деталей метаболизма и взаимодействия фитогормонов еще предстоит провести многочисленные и глубокие исследования.

Как-то я спросила у знакомой пятилетней девочки: «Почему растения поворачиваются к свету?» Он а мне ответил: «потому что, когда смотришь на солнышко, улыбаешься! Растения хотят хорошее настроение! »

Хорошего Вам настроения! 🙂

Источник

Гелиотропизм растений

явления роста и движения растительных органов, обуславливаемые односторонним освещением. Громадное большинство растущих стеблей наклоняются вершиной к свету — обнаруживают, как говорят, положительный гелиотропизм. Наиболее чувствительными и способными к Г. оказались этиолированные (выращенные в темноте) ростки Vicia sativa. Наклоняясь в сторону сильнее освещенную, они обнаруживают даже ту ничтожную разницу в силе двух световых источников, которая не может уже быть обнаружена при помощи фотометра Бунзена. Менее гелиотропен Lepidium sativum, еще менее — этиолированные побеги Salix alba. У растений открытых солнечных местностей, например у Cichorium Intybus, Verbena officinalis, Achillea Millefolium и др. Г. обычно крайне слабо выражен. Если же культивировать эти растения в тени, то и они изгибаются к свету. Наконец стебли Cuscuta и Verbascum совершенно не обнаруживают явлений Г.; они ангелиотропны. Гелиотропическое наклонение стебля совершается до тех пор, пока стебель не расположится по направлению падающих лучей.

В обыкновенных, однако, природных условиях вследствие антагонистического влияния отрицательного геотропизма, стремящегося выпрямить стебель, столь сильного наклонения не происходит. Для точных наблюдений геотропизм должен быть устранен при помощи клиностата (см. Геотропизм). Явления отклонения растительных органов от света называют отрицательным гелиотропизмом. Отрицательный гелиотропизм сравнительно редок. Он свойствен стеблям плюща (Hedera), подсемядольному колену омелы (Viscum album), усикам и прицепкам лазящих растений (Vitis, Ampelopsis), многим воздушным корням (орхидных, лилейных, бромелиевых и т. д.) и некоторым подземным (напр. корням ростков горчицы, Sinapis alba, культивируемых в воде). Положительный Г. встречается также и у цветов; особенно у многих сложноцветных (Tragopogon orientale, major; Sonchus arvensis; Hieracium Pilosella и др.). Ночью цветы стоят вертикально; утренняя заря наклоняет их к востоку навстречу солнцу; в течение дня, следя за солнцем, они поворачиваются от востока к западу и после солнечного заката снова выпрямляются. Под влиянием Г. листья повертываются в сторону наибольшего освещения, стараясь поставить свой отгиб перпендикулярно к падающих лучам. Такой Г. называется поперечным (диагелиотропизм) в противоположность вертикальному Г. (ортогелиотропизм) стеблей и корней. Среди низших растений вполне ясный положительный Г. найден у плесневых грибов (Mucoraceae): их длинные одноклетные плодоносцы сильно наклоняются к свету. Кроме солнца, и другие источники света (электрический фонарь, керосиновая лампа) могут вызвать гелиотропические изгибы, так что правильнее эти явления называть фототропизмом. Наибольшее действие производит свет средней напряженности.

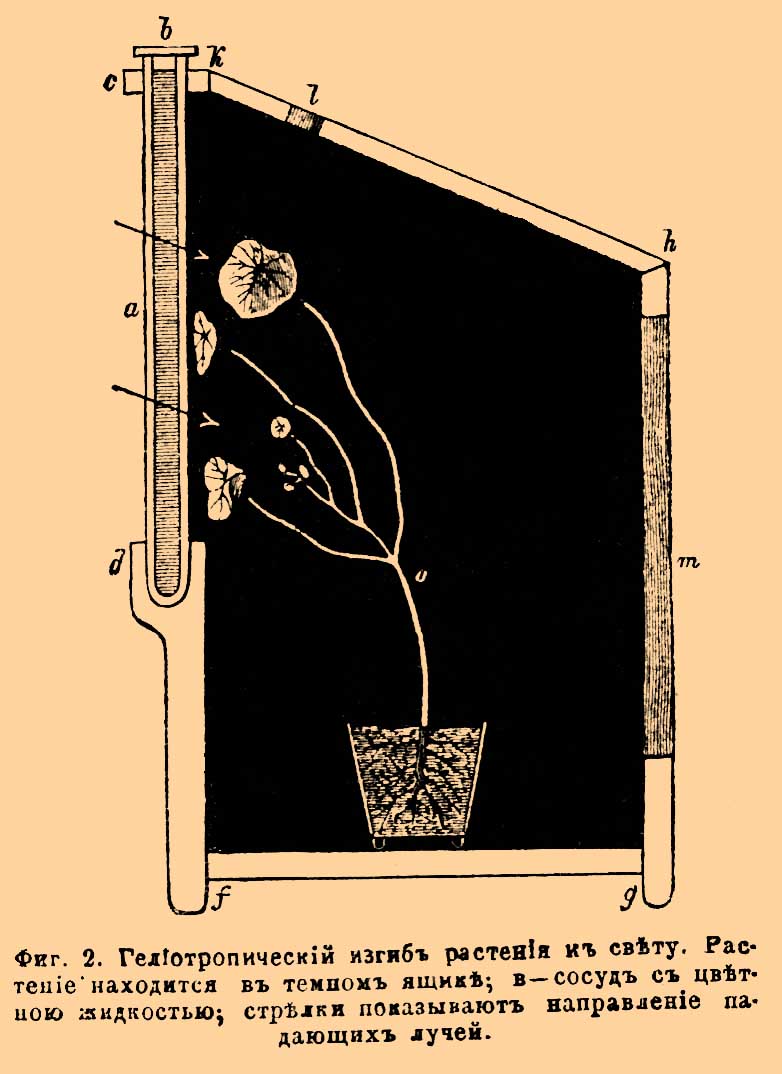

Фиг. 2. Гелиотропический изгиб растения к свету. Растение находится в темном ящике; b — сосуд с цвет ною жидкостью, стрелки показывают направление падающих лучей. Слабый свет действует недостаточно интенсивно; при очень сильном — растение как бы пронизывается насквозь светом и значительной разницы в освещении двух противоположных сторон растения, от которой в сущности и зависит образование гелиотропического изгиба, не получается (поэтому у растений открытых солнечных местностей явления Г. и незаметны). Всего энергичнее действуют фиолетовые и ультрафиолетовые лучи, по направлению от них к желтым гелиотропическая сила света уменьшается, в желтых она равна нулю, от оранжевых к ультракрасным она снова повышается. Иначе говоря, наисильнейшие гелиотропические изгибы происходят в фиолетовом свете, а в желтом растения не образуют изгибов и растут прямо, как в темноте. Подобно геотропизму, и Г. — явление роста. Изгибы происходят только в области растущего участка (зоны) и обуславливаются неодинаковым ростом в длину двух противоположных сторон органа: при положительном Г., напр., растет сильнее затемненная сторона. Положительный Г. приводит стебли и листья в положение наиболее благоприятное для роста и питания; отрицательный — отклоняет прицепки и воздушные корни от света и прижимает их к стене, стволу дерева и т. п. местам, где они могут прикрепиться. См. Wiesner «Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche» («Denkschriflen der K. Akademie der Wissenschaften zu Wien», 1878-80). Остальная специальная литература и подробности см. Sachs «Vorlesungen über Pflanzenphysiologie» (1887); Van-Tieghem «Traité de Botanique» (1-й т., П., 1891); Фаминцын «Учебник физиологии растений» (1887); Палладин «Физиология растений» (1891); Ротерт «Курс физиологии растений» (Казань, 1891).

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Источник