Споровые растения

Все мы слышали предания о “цветке папоротника”, по этой легенде даже сняли не один фильм. Но если вы разбираетесь в ботанике, то точно знаете, что папоротники не цветут, ведь они относятся к споровым растениям! А кто такие “споровые” и чем они отличаются от других растений, вы сможете прочитать в этой статье.

Высшие растения

Все споровые относятся к подцарству Высшие растения.

Представители этой группы отличаются от низших растений следующими признаками:

- они имеют дифференцированные ткани;

- их тело состоит из органов.

- Дифференцированные ткани

Дифференцированные – различные по строению и функциям.

Если растение живет в воде, то оно может впитывать влагу любой клеткой тела – проводящие ткани ему не нужны. Но при выходе на сушу приходится всасывать воду только из почвы, других путей нет… Значит, нужно создать мощную водопроводную систему, которая подносит минеральные вещества и воду к каждой клетке тела! В качестве такой водопроводной системы выступает проводящая ткань.

Механическая ткань нужна для того, чтобы у растения была опора – только так оно сможет противостоять воздействию ветров и силы притяжения Земли и не сломаться.

Покровная ткань защищает растения суши от перегрева и губительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Орган – специализированная структура, имеющая определенное строение и выполняющая конкретные функции.

Возможно, вы помните русскую народную сказку “Крылатый, мохнатый да масляный” про трёх друзей: мышь, воробья и блинчика. Как-то раз они решили поменяться своими привычными делами и взялись за чужую работу – итог у этого был крайне печальный. Так и в природе: специализированные клетки имеют приспособления к своему виду деятельности и тратят на него гораздо меньше энергии.

Дифференциация тела позволяет экономнее расходовать энергию: каждая часть организма занимается своей работой, не привлекая к этому менее приспособленные клетки.

Именно поэтому тело высших растений разделено на органы (корень, лист, стебель). Весь набор этих органов встречается у всех представителей споровых, за исключением моховидных (у них нет корней).

Споровые растения

Споровые растения названы так потому, что размножаются в основном бесполым путем – с помощью спор.

Для них характерно и половое размножение, которое протекает только в условиях повышенной влажности. Поэтому споровые растения могут обитать только во влажных прохладных районах, населяют в основном леса и болота.

Споровые растения не имеют шишек, цветков, плодов и семян – сложно устроенных органов полового размножения. Половые органы споровых имеют названия “антеридии” и “архегонии”.

Антеридии – мужские половые органы растений.

Слово легко запомнить, ассоциируя его с мужским именем Андрей.

Архегонии – женские половые органы растений.

К споровым растениям относятся представители отделов Моховидные, Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные.

Риниофиты и псилофиты

Псилофиты и риниофиты – самые первые и наиболее примитивные наземные высшие растения.

Риниофиты полностью вымерли в Карбоновом периоде Палеозойской эры.

Несмотря на примитивное строение, псилофиты уже имели элементарные покровные, механические и проводящие структуры, которые уже можно считать настоящими тканями – клетки разных тканей имели разное происхождение.

Внешне псилофиты представляли собой тонкие, дихотомически ветвящиеся стебельки.

Дихотомия – последовательное деление на 2 части. Приставка “ди-” означает “два”.

На концах стебельков в период размножения формировались маленькие простые шаровидные спорангии.

Спорангии – органы бесполого размножения растений, в них созревают споры.

Прикрепление к субстрату у псилофитов осуществлялось с помощью ризоидов, настоящие корни отсутствовали.

Ризоиды – одноклеточные органы прикрепления к субстрату. Это своеобразные аналоги корням, присущие организмам, которые их не имеют.

Почему ризоиды хуже корней?

Главный недостаток ризоидов в том, что они одноклеточные. Если мы внимательно посмотрим на строение корня, то увидим там множество зон, тканей и других структур – корень напоминает мощную водопроводную трубу, по которой питательные вещества поступают в растение. Ризоиды же представлены всего одной клеткой, они очень маленькие, поэтому не могут выполнять функцию всасывания веществ. Они, как зацепки, нужны только для того, чтобы растение не унесло течением или ветром.

Отдел Моховидные

Моховидные – отдел современных споровых растений, включающий в себя классы:

Общие признаки моховидных:

- наличие покровной, примитивной проводящей и механической тканей;

- дифференциация тела на стебель и лист;

- прикрепление к субстрату ризоидами, отсутствие настоящих корней.

Внешнее строение

Внешне мхи представляют собой довольно низкие и тонкие стебельки, похожие на псилофитов. От предков они отличаются только наличием настоящих листьев.

Как и другие споровые растения, мхи предпочитают районы с повышенной влажностью, так как в отсутствии жидкой среды невозможно их половое размножение. Обитают в основном в лесах и на болотах, могут вырастать и в парках, садах, в которых почва обильно поливается.

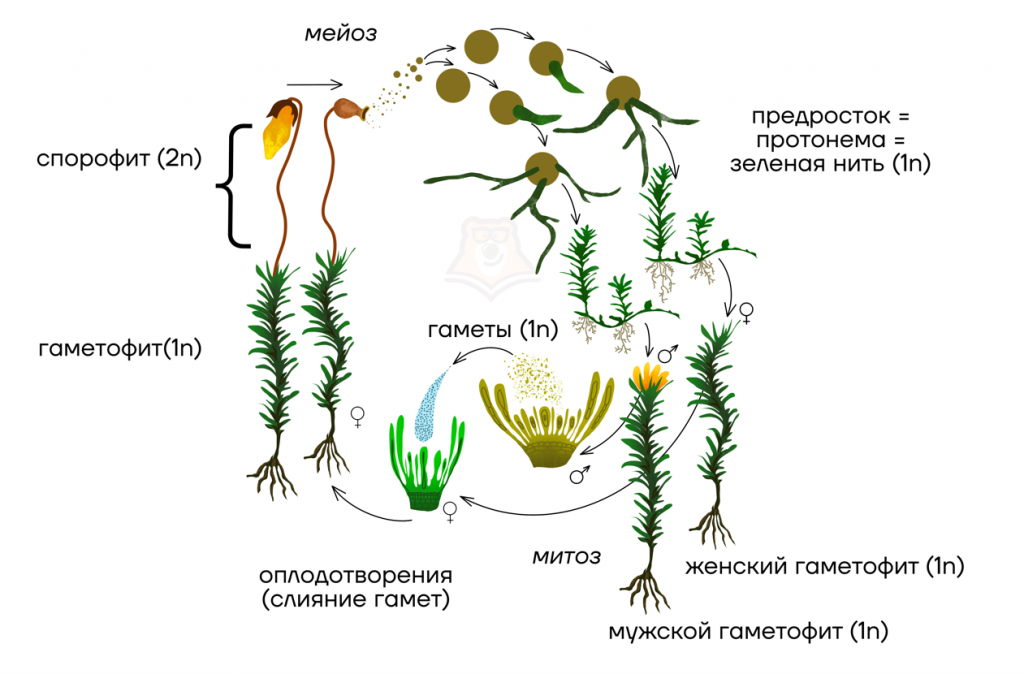

Размножение и цикл развития

Взрослое фотосинтезирующее (листостебельное) растение мха – гаметофит. Спорофит представлен коробочкой на ножке, которая вырастает на гаметофите. Внутри коробочки созревают споры.

Гаметофит – половое поколение (продуцирует гаметы).

Спорофит – бесполое поколение (продуцирует споры).

Чтобы разобраться в жизненных циклах растений, нам понадобятся понятия “гаплоидный” и “диплоидный”.

Гаплоидный – одинарный набор хромосом (1n).

Диплоидный – двойной (2n). Чтобы подробнее изучить хромосомные наборы, читайте статью «

Рассмотрим последовательность стадий в цикле развития мхов.

- Гаметофит (взрослое растение) продуцирует гаметы.

- Они сливаются и образуют зиготу.

- Зигота прорастает в спорофит – коробочку на ножке.

- В коробочке созревают споры, они выбрасываются в субстрат.

- Из спор вырастает протонема – молодой гаметофит.

- Гаметофит растет и становится листостебельным растением.

В результате мейоза набор хромосом уменьшается вдвое, поэтому спорангии (не только у мхов, а у всех растений) будут диплоидными, а споры – гаплоидными.

При слиянии гамет набор хромосом будет увеличиваться вдвое. Поэтому во всех жизненных циклах высших растений гаметы гаплоидны, а зигота диплоидна.

Класс Печёночные мхи

Представители печёночников: риччия, маршанция, блефаростома, лунулария.

Класс Листостебельные мхи

Группа включает подклассы

Подкласс Белые мхи состоит всего из одного семейства, представленного единственным родом сфагнум.

Представители Зелёных мхов: кукушкин лён.

Значение мхов

Моховая подстилка – место обитания некоторых животных. Во мхах часто поселяются моллюски, гнездуются некоторые лесные птицы.

Сфагновые мхи способны впитывать и удерживать большой объем влаги, они участвуют в болотообразовании. В процессе отмирания и прессования нижних частей растений образуется полезное ископаемое – торф. Люди используют его как топливо и удобрение.

Папоротникообразные

К папоротникообразным относятся отделы:

Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные – отделы споровых растений, представители которых имеют более сложное строение, чем мхи.

Ароморфозы (отличия от мхов):

Ксилема – проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и минеральных веществ по растению.

Флоэма – проводящая ткань, обеспечивающая нисходящий ток сока с растворёнными органическими соединениями, синтезированными в листьях.

Подробнее о растительных тканях можно прочитать в статье « Ткани растений ».

Корневище – орган прикрепления к субстрату и вегетативного размножения. Это приспособление позволяет растениям быстрее осваивать новые территории.

Морфология и представители

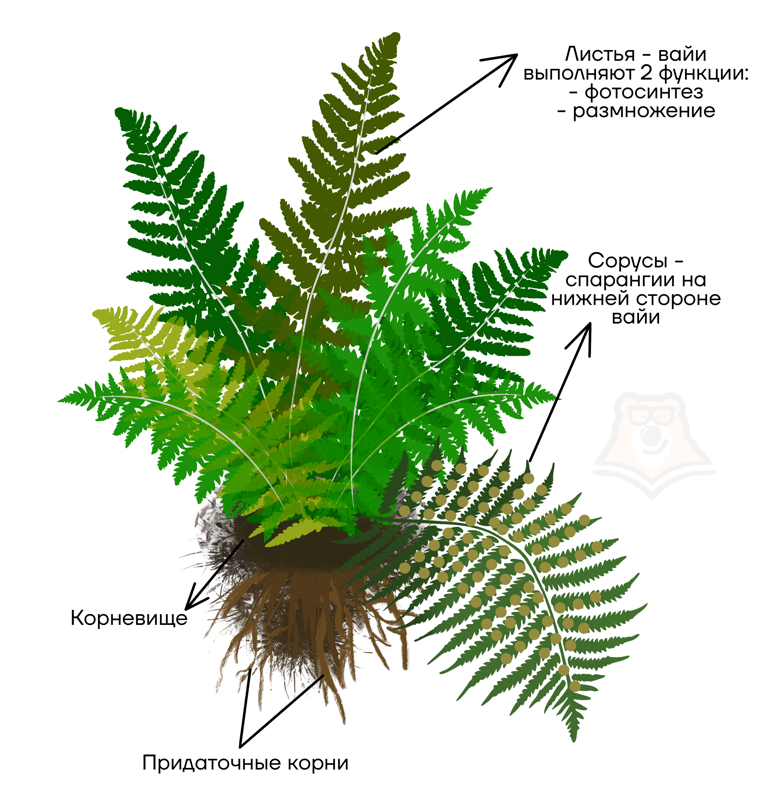

Папоротники имеют розеточное листорасположение, то есть все листья прикреплены непосредственно к корневищу.

Перисто-рассечённые листья видоизменены и называются “вайи”.

Слово “вайи” звучит так, будто оно образовано от слова “веять”. Если присмотреться, можно заметить, что листья папоротников похожи на опахала, которыми можно “навеять” на себя прохладу в знойный день.

В период бесполого размножения на нижней стороне листьев у папоротников созревают спорангии – сорусы, в которых генерируются споры.

Сорусы – спорангии папоротниковидных.

Представители папоротниковидных: орляк, азолла, щитовник мужской, дебрянка.

Хвощи также имеют корневище, из которого вырастают побеги. Различают весенние (спороносные) побеги коричневого цвета и летние (фотосинтезирующие) побеги зелёного цвета.

Запомнить окраску и функции побегов хвощей можно, вспомнив времена года, в которые они вырастают. Летом всюду зеленеет трава – хвощи формируют побеги зелёного цвета.

Стробилы – спорангии хвощевидных.

На каждом побеге образуются мутовки с боковыми стеблями и мелкими чешуйчатыми листьями.

Мутовки – совокупность листьев, отходящих от одного узла.

Термин «узел» рассматривается в статье «Органы растений Ч2».

Стебли хвощей твёрдые на ощупь за счёт высокого содержания в них кремнезёма.

Представители хвощевидных: хвощ полевой.

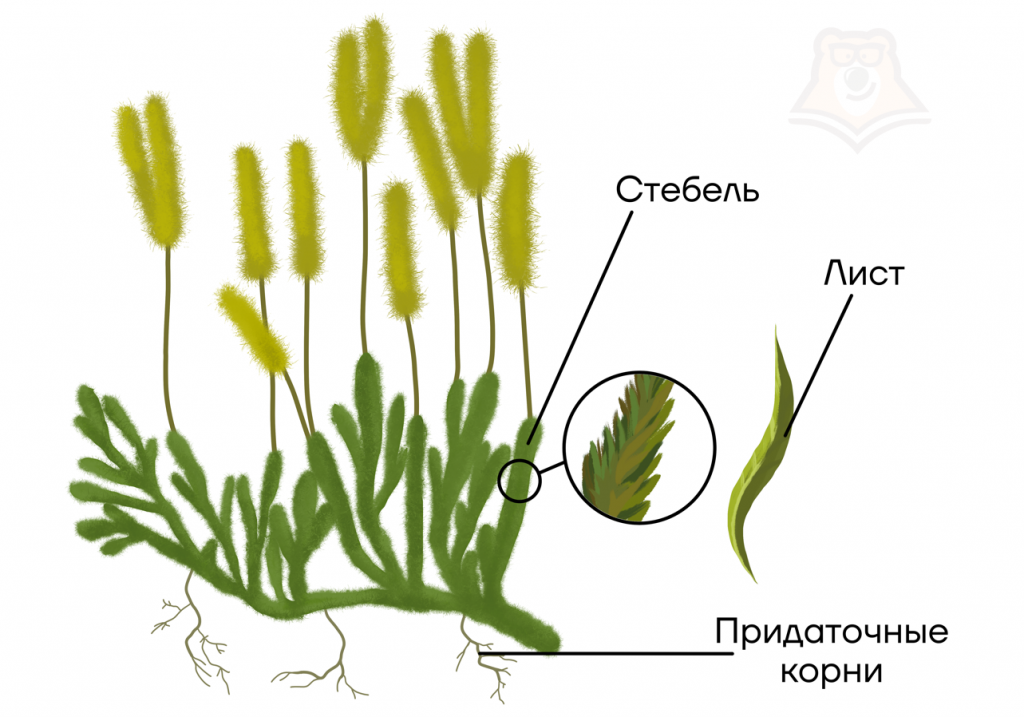

Плауны – наиболее примитивная группа из трёх рассматриваемых отделов.

Плауны внешне напоминают мхи: они имеют короткие стелющиеся побеги с простыми узкими листьями.

Споры созревают на спороносных колосках.

Спороносные колоски – спорангии плауновидных.

Представители плауновидных: плаун булавовидный.

Экология и распространение

Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные предпочитают влажные прохладные районы: леса, приболотные территории.

Хвощевидные отличаются высокой морозостойкостью, обитают в основном в северном полушарии. Хвощи любят селиться на кислых почвах, по их появлению на участке можно судить о водородном показателе субстрата.

Все эти растения являются травянистыми. Это значит, что они формируют нижний ярус лесного сообщества, создавая благоприятные условия для обитания почвенных моллюсков, насекомых, червей.

Плотным слоем закрывая почву, плауны и папоротники удерживают там влагу и способствуют заболачиванию территорий.

Размножение и жизненный цикл

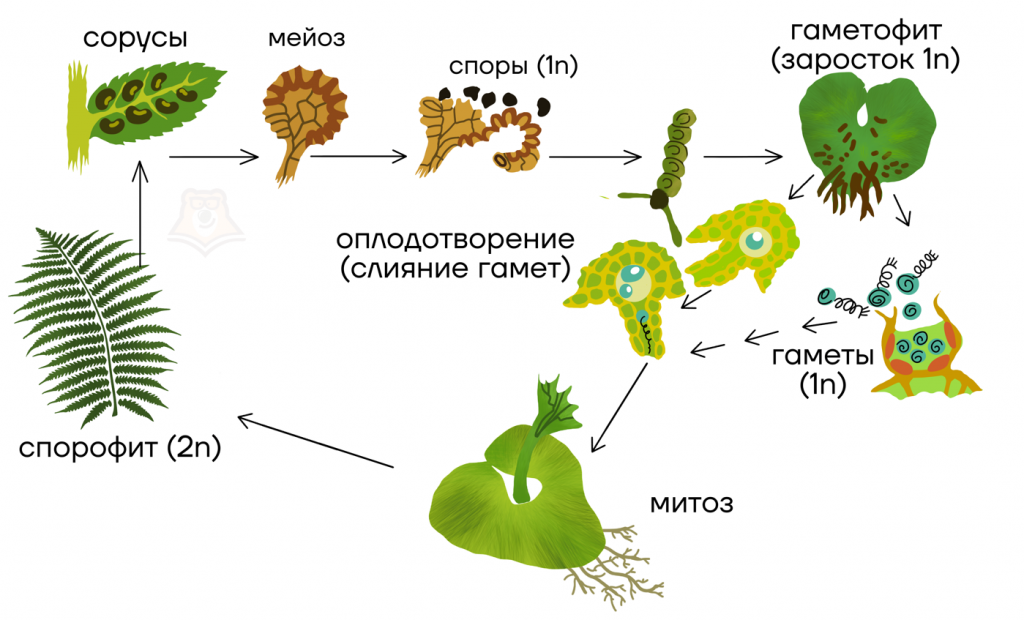

Жизненные циклы Папоротниковидных, Хвощевидных и Плауновидных схожи. Рассмотрим их на примере цикла развития папоротника.

Взрослое фотосинтезирующее растение представлено спорофитом.

- На нижней стороне листьев папоротника образуются спорангии – сорусы.

- Затем в них созревают споры.

- Споры попадают в субстрат и прорастают в гаметофит – сердцевидный заросток.

- Клетки заростка делятся, дифференцируются и образуют органы полового размножения: антеридии и архегонии.

- В них образуются гаметы.

- При слиянии женской и мужской гамет возникает зигота.

- Из неё прорастает сначала молодой спорофит, а затем зрелая бесполая стадия развития папоротника.

Применение

- Хвощи

- считаются лекарственными растениями,

- используются в народной медицине,

- из них изготавливают абразивы – материалы, которыми обрабатывают поверхности для гладкости.

- Папоротники

- выращиваются в качестве декоративных растений,

- используются для удобрения рисовых полей,

- некоторые виды употребляются человеком в пищу.

- Плауны

Споры плаунов используются для изготовления детской присыпки. Из плаунов также производят краски для шерсти и пиротехнические изделия.

Фактчек

- Все споровые относятся к подцарству Высшие растения, они имеют дифференцированные ткани и органы.

- Споровые растения названы так потому, что размножаются в основном спорами.

- К споровым растениям относятся представители отделов Моховидные, Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные.

- Псилофиты и риниофиты – самые первые и наиболее примитивные наземные высшие растения, предки современных моховидных, плауновидных и папоротниковидных.

- Моховидные – отдел современных споровых растений, включающий в себя классы Листостебельные и Печёночные мхи.

- Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные – отделы споровых растений, представители которых имеют более сложное строение, чем мхи.

Проверь себя

Задание 1.

Какое растение накапливает в побегах кремнезём?

Задание 2.

Споровые растения редко селятся в сухих местах. Почему?

- они не имеют настоящих проводящих тканей

- размножение зависит от воды

- они не имеют настоящих корней

- они имеют слишком большие листья и огромную площадь транспирации

Задание 3.

Какая стадия развития сфагнума имеет гаплоидный набор хромосом?

Задание 4.

Мхи прикрепляются к субстрату с помощью…

Задание 5.

Молодой спорофит папоротника называется…

Ответы: 1 – 4; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 2.

Источник