Занятие № 3. Ткани, обеспечивающие рост растения в высоту.

Вы никогда не задумывались, почему растения получили такое название – РАСТЕНИЯ?

Всё потому, что они обладают уникальной способностью расти всю свою жизнь. Это для них жизненно важно. Подавляющее большинство растений не имеет возможности переместиться в более выгодное место, но они нашли выход – расти – тянуться к солнечному свету, к источнику воды и минеральных веществ. Растения умеренного климата сбрасывают листья на зиму, а весной они снова появляются и так из года в год, до самой гибели организма.

У многоклеточных растений в отличие от животных рост (за исключением ранних стадий развития зародыша) происходит лишь в определённых участках, называемых меристемами и продолжается всю жизнь организма, отсюда и происходит название РАСТЕНИЯ.

Меристема (образовательная ткань) – это группа клеток, сохраняющих способность к митотическому делению, в результате этого деления образуются дочерние клетки, которые растут и формируют постоянную ткань из клеток, уже не способных делиться.

Часть клеток меристемы сохраняет способность делиться (инициальные), часть постепенно дифференцируется, превращаясь в клетки различных постоянных тканей. Т.о. инициальные клетки меристемы задерживаются на эмбриональной стадии развития в течение всей жизни растения (стволовые клетки), а их производные постепенно дифференцируются (см. схема 1).

Тело растений – производное относительно немногих инициальных клеток.

Меристемы могут сохраняться очень долго, в течение всей жизни растения (у некоторых деревьев тысячи лет), т.к. содержат некоторое число инициальных клеток, способных делиться неопределённое число раз с сохранением меристематического характера.

Классификация меристем

Прокамбий – образование первичной ксилемы и первичной флоэмы.

Перицикл – образует камбий и феллоген.

Феллоген – пробковый камбий. Расположен между феллемой (пробкой) и феллодермой, образует комплекс перидермы (феллоген, феллема, феллодерма).

Существенное отличие этих групп растительных тканей заключается в направлении деления клеток по отношению к поверхности органа.

У первичных меристем клетки делятся в поперечном, радиальном и тангентальном (параллельном поверхности) направлении – поэтому клетки лежат беспорядочно.

У вторичных меристем – только в тангентальном, поэтому клетки лежат чёткими рядами.

Схема расположения различных меристем в растении (по В.Х. Тутаюк).

1 – апикальные (верхушечные)

2 – интеркалярные (вставочные)

Типы меристем и их функции.

Месторасположение

В кончиках корней и побегов

Обеспечивает первичный рост, образуя первичное тело растения

В более старых частях растения; лежит параллельно длинной оси органа (например, пробковый камбий – феллоген, васкулярный (сосудистый) камбий)

Между участками постоянных тканей, например, в узлах у многих однодольных (в основании листьев у злаков)

Пояснения. У растений к увеличению длины и толщины приводят два типа роста: первичный и вторичный. Сначала происходит первичный рост. В результате первичного роста может сформироваться целое растение, и у большинства однодольных и травянистых двудольных это единственный тип роста. Нарастание в длину – первичный рост. В первичном росте участвуют апикальная (верхушечная), а иногда и интеркалярная (вставочная) меристемы.

У некоторых растений (двудольные и голосеменные) за первичным ростом следует вторичный рост, в котором участвуют латеральные (боковые) меристемы. Он в наибольшей степени выражен у кустарников и деревьев. (У некоторых травянистых растений наблюдается некоторое вторичное утолщение стебля, например, развитие добавочных проводящих пучков у подсолнечника). Первичные меристемы характерны для всех многоклеточных растений (начиная с бурых водорослей). Вторичные – для двудольных покрытосеменных и голосеменных.

Апикальные меристемы. Для апикальной меристемы характерны (типичны) относительно мелкие кубовидные клетки с тонкой целлюлозной стенкой и густой цитоплазмой. Ядро крупное располагается в центре клетки. В цитоплазме имеется несколько небольших вакуолей (в отличие от крупных вакуолей клеток основной ткани), а также содержится мелкие недифференцированные пластиды, называемые пропластидами. Митохондрии многочисленны, их оболочка складчатая и поэтому они могут увеличиваться в размерах. Меристематические клетки плотно упакованы, т.ч. между ними нет заметных воздухоносных межклетников.

В зоне роста дочерние клетки, образующиеся в результате деления инициалей, увеличиваются в размерах – главным образом за счёт осмотического поглощения воды, поступающей в цитоплазму, а из неё – в вакуоли. Рост стеблей и корней в длину достигается в основном за счёт проходящего на этой стадии удлинения клеток. Мелкие вакуоли увеличиваются в размерах и сливаются, в конце концов, в одну большую вакуоль.

Стадия растяжения в росте меристематической клетки

Лабораторная работа №1: «Рост корня в длину».

Оборудование: проросшие семена гороха, фасоли или бобов с корнем длиной около2 см.; небольшая баночка (из-под майонеза, сока); кусок картона; плотная ткань или промокательная бумага; полиэтиленовая плёнка или крышка; чёрная тушь, предварительно налитая в крышечку и слегка загустевшая в результате частичного высыхания; линейка; заострённая спичка; канцелярские булавки.

Опыт . Для опыта надо приготовить влажную камеру. На дно банки налить воду слоем 0,5 –1 см., установить картонную стенку, лучше всего двухслойную. Высота стенки должна быть чуть ниже банки, ширина – по диаметру отверстия банки.

Нижний край картонки надо вырезать в форме выпуклого дна банки. На обе стороны картонной стенки наложить промокательную бумагу или плотную ткань. По ней будет подниматься вода со дна банки. Для опыта надо отобрать 2 – 3 проросших семени с более или менее прямыми корнями, без признаков повреждения и начала образования боковых корней. Тонко заточенной спичкой по всей длине корня нанести (по одной стороне) метки тушью в виде небольших, но хорошо заметных точек или коротких чёрточек на расстоянии 1,5 –2 ммодна от другой. Семя при этом держите за семядоли, прикосновение к корню концом спички должно быть очень лёгким, особенно у го кончика. Начинать разметку лучше с основания корня. Затем семена с размеченными корнями прикрепите к картонной стенке с помощью булавок (на картон прикалываются булавками обе семядоли) так, чтобы корни касались влажного картона на высоте 3 –4 смнад водой.

Банку закрыть крышкой или полиэтиленовой плёнкой и поставить в светлое и тёплое место. Чтобы стенки банки не запотевали, можно протереть их ватным тампоном, пропитанным смесью глицерина с водой в пропорции 1:1.

Результаты. Через 2 дня убедитесь, что метки заметно раздвинулись только у кончика корня.

Ответьте на вопросы:

- Почему метки надо наносить по всему корню, а не на какую-то его часть?

- Почему расстояния между метками должны быть одинаковыми и небольшими?

Интеркалярные (вставочные) меристемы. Вставочные меристемы располагаются в основаниях междоузлий; обеспечивают рост стебля в длину (за счет удлинения междоузлий) и рост листа.

Интеркалярная (вставочная) меристема в основании междоузлия растения

Основные выводы: во время разрастания и развития клеток, образованных меристемой, начинают образовываться межклеточные пространства. С отдалением от верхушек стеблей и кончиков корней происходит замедление, а затем и прекращение клеточных делений.

Различают три последовательные фазы изменения молодых клеток:

1) фаза деления, вызываемая усиленным приростом живого вещества протопласта (внутреннего содержимого клетки),

2) фаза усиленного разрастания клеточных оболочек, за которым не поспевает прирост вещества протопласта, но зато появляется в изобилии клеточный сок, первоначально во многих отдельных вакуолях, которые вскоре сливаются в одну большую вакуоль;

3) фаза детерминации, когда клетки становятся специализированными для выполнения определённых функций. В последнем случае мы наблюдаем превращение первичной образовательной ткани в постоянную ткань.

Основные понятия: меристема, инициаль, апекс, апикальные меристемы, латеральные меристемы, интеркалярные меристемы, первичный рост, вторичный рост.

Вопросы и задания для повторения:

- Каковы функции образовательных тканей?

- Какие меристемы являются первичными, какие – вторичными? Почему?

- Скорость деления клеток образовательной ткани практически одинакова у всех растений. однако одни растут со скоростью 0,7 см в сутки, а другие, например бамбук, — до 1 м в сутки. Почему между отдельными видами растений существует такая значительная разница в темпах роста?

Источник

5. Ткани растений и животный

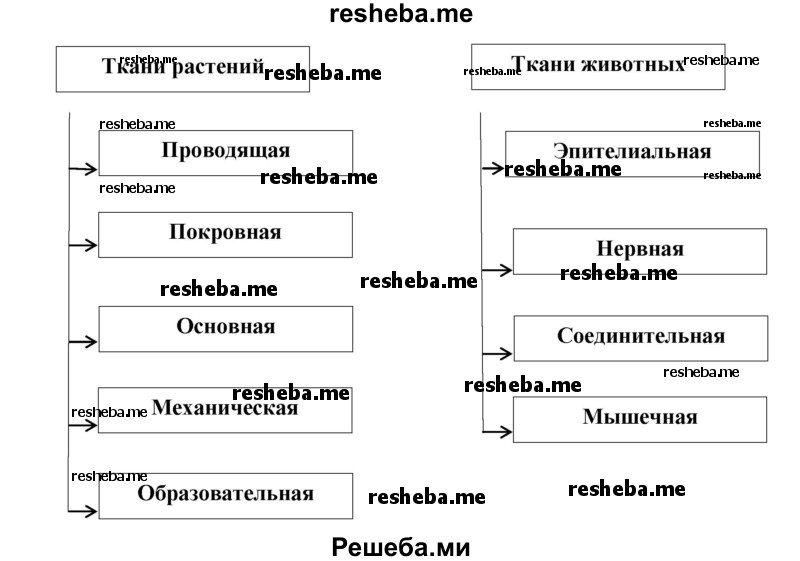

Ткань — это группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям. Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом. В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани, у животных — эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани.

Вопрос 2. Рассмотрите рисунок на с. 32—33. Докажите, что он не противоречит информации о том, что различают четыре типа животных тканей.

У животных различают четыре типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани.

На рисунке мы видим эпителиальную и нервную ткань.

Мышечная ткань представлена двумя видами — гладкой и поперечнополосатой (скелетной). Их основное свойство — возбудимость и сократимость.

К четвертому типу (соединительная ткань) относятся костная ткань, хрящ, жировая ткань, кровь. Несмотря на большое многообразие, все виды соединительной ткани объединяет одна особенность — наличие большого количества межклеточного вещества.

Вопрос 3. Какие ткани относятся к соединительным?

К соединительным тканям относятся костная ткань, хрящ, жировая ткань, кровь и другие

Вопрос 4. Назовите особенности строения эпителиальной ткани.

Клетки её очень плотно прилегают друг к другу, а межклеточное вещество почти отсутствует. Такое строение обеспечивает защиту нижележащих тканей от высыхания, проникновения микробов, механических повреждений.

Вопрос 5. Какая ткань обеспечивает рост растений?

Рост растений обеспечивает образовательная ткань.

Вопрос 6. Из какой ткани состоит клубень картофеля?

Клубень картофеля состоит из основной ткани.

Вопрос 7. Используя текст и рисунки параграфа, составьте схемы «Классификация растительных тканей» и «Классификация животных тканей».

Вопрос 8. Что такое кровь?

Кровь — это жидкая соединительная ткань, состоящая из плазмы и форменных элементов: эритроцитов (красные кровяные тельца), лейкоцитов (белые кровяные тельца), тромбоцитов (кровяные пластинки).

Вопрос 9. Каковы основные свойства мышечной ткани?

Основные свойства мышечной ткани — возбудимость и сократимость.

Вопрос 10. Как устроены нервные клетки?

Любая нервная клетка имеет тело и многочисленные отростки различной длины. Один из них обычно особенно длинный, он может достигать в длину от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Вопрос 11. Каковы особенности строения образовательной ткани растительных организмов?

Образовательная ткань образована мелкими, постоянно делящимися клетками с крупными ядрами, в их цитоплазме совсем нет вакуолей.

Вопрос 12. В каких частях растения находится образовательная ткань?

Зародыш растения целиком состоит из образовательной ткани. По мере его развития большая её часть преобразуется в другие виды тканей, но даже в самом старом дереве остаётся образовательная ткань: она сохраняется на верхушках всех побегов, во всех почках, на кончиках корней, в камбии — клетках, обеспечивающих рост дерева в толщину.

Вопрос 13. Какая ткань обеспечивает опору тела растения и его органов?

Опору растению и его органам придаёт механическая ткань.

Вопрос 14. Назовите ткань, по которой в растениях передвигаются вода, минеральные соли и органические вещества.

Вода, растворённые в ней минеральные и органические вещества передвигаются по проводящим тканям.

Вопрос 15. Как особенности строения тканей связаны с выполняемыми ими функциями?

Особенности строения любой ткани позволяют выполнять определенные функции. Например, покровные ткани, если образованы мёртвыми клетками, то они имеют толстые и прочные оболочки, которые не пропускают ни воду, ни воздух. Они очень прочно соединены друг с другом. Так эти клетки обеспечивают защиту других тканей.

Вопрос 16. Какое значение для многоклеточного организма имеет специализация клеток?

Строгая специализация клеток необходима для выполнения многочисленных функций живого организма. Это повышает эффективность работу всего организма, усложняет его структуру и обеспечивает более сложные формы поведения.

Источник