Древесина

ксилема (от греч. xýlon — дерево), сложная ткань древесных и травянистых растений, проводящая воду и растворённые в ней минеральные соли; часть проводящего пучка, образующаяся из прокамбия (См. Прокамбий) (первичная Д.) или камбия (См. Камбий) (вторичная Д.). Она составляет основную массу ствола, корней и ветвей древесных растений.

Физиологические и анатомические особенности Д. Форма и величина клеток, слагающих Д., различны и зависят от их функций. Д. содержит проводящие, механические и запасающие элементы. Строение Д. типично для родов, а иногда и для видов древесных растений. При изучении Д. и её свойств пользуются 3 главными разрезами, а для микроскопического изучения — срезами: поперечным, тангенциальным (тангентальным) и радиальным (рис. 1). По мере роста деревьев внутренняя, наиболее старая Д. ствола отмирает. Проводящие элементы Д. постепенно закупориваются: сосуды — так называемыми тиллами, трахеиды — торусами их окаймлённых пор. Проводящая и запасающая системы перестают функционировать, содержание в Д. воды, крахмала, отчасти жиров уменьшается, количество смол, дубильных веществ повышается. У ядровых пород (сосна, лиственница, дуб) центральная часть Д. отличается по окраске и называется ядром, периферическая зона называется Заболонью. У спелодревесных пород (ель, липа) периферическая часть отличается от центральной меньшей влажностью (такая Д. называется спелой). У заболонных пород (клён, берёза) центральная часть ничем не отличается от периферической. Иногда у заболонных и спелодревесных пород центральная часть ствола окрашивается темнее (главным образом под влиянием грибов) и образуется так называемое ложное ядро.

В Д. большинства двудольных и всех хвойных растений можно различить кольца прироста, или Годичные кольца, и радиальные, или сердцевинные, лучи. Внутри одного кольца прироста различают раннюю (весеннюю) и позднюю (летнюю) зоны, часто называющиеся соответственно ранней и поздней Д. По радиальным лучам питательные вещества передвигаются в места их отложения. Размеры и соотношение элементов, слагающих Д., изменяются в зависимости от условий произрастания и положения Д. в стебле. В неблагоприятных условиях (избыточное увлажнение, недостаток воды в почве, сильное затенение, объедание листьев насекомыми) образуются узкие слои прироста. Д. двудольных растений слагается из следующих типов клеток: члеников сосудов (трахей), трахеид (См. Трахеиды), механических волокон (Либриформа), древесинной паренхимы (См. Паренхима) и ряда др. элементов — переходных форм между ними (рис. 2). Комбинации в размерах и расположении элементов Д. (например, диаметр сосудов у различных пород варьируют от 0,0015 мм у самшита и аралии до 0,5 мм у дуба) создают разнообразие её структуры (рис. 3): рассеянно-сосудистая — по всему кольцу прироста сосуды почти равного диаметра, число их в ранней и поздней зонах почти одинаково (берёза, клён); кольцесосудистая — диаметр сосудов в ранней зоне кольца значительно больший, чем в поздней (дуб, вяз, маклюра). Сосуды могут быть расположены одиночно (дуб) или группами (ясень, берёза, осина), образуя в этом случае в местах соприкосновения окаймлённые поры. Трахеиды в этом случае утрачивают в процессе эволюции водопроводящую функцию и заменяются волокнами либриформа (Д. ясеня, например, состоит из сосудов, древесинной и лучевой паренхимы и волокон либриформа). Д. различается также по характеру соединения члеников сосудов, форме перфорации (простая, лестничная и т.д.), её расположению, форме членика, высоте и ширине сердцевинного луча и форме его клеток. Д. голосеменных, в том числе хвойных, состоит только из трахеид (сосуды отсутствуют), небольшого количества древесинной паренхимы и сердцевинных лучей. У одних родов (кипарис, можжевельник) сердцевинные лучи (гомогенные) состоят из одинаковых паренхимных клеток; у др. (сосна, ель, лиственница) в гетерогенных лучах имеются также и лучевые трахеиды, проходящие вдоль луча (рис. 4). Строение луча, форма клеток, число и размеры их пор имеют важное значение при определении породы дерева. У некоторых родов (сосна, ель, дугласова пихта и лиственница) в Д. имеются смоляные ходы.

Химический состав Д. Абсолютно сухая Д. всех пород в среднем содержит (в %): 49,5 углерода; 6,3 водорода; 44,1 кислорода; 0,1 азота. В Д. на долю оболочек клеток приходится около 95% массы. Главные составные части оболочек — целлюлоза (43—56%) и лигнин (19—30%), остальные: гемицеллюлозы, пектиновые вещества, минеральные вещества (главным образом соли кальция), небольшое количество жиров, эфирных масел, алкалоидов, гликозидов и т.п. Для всех клеток Д. характерно одревеснение — пропитывание оболочек лигнином. Существует более 70 реакций на одревеснение (например, флороглюцин с концентрированной соляной кислотой даёт малиновое окрашивание). Д. некоторых деревьев содержит дубильные вещества (квебрахо), красители (кампешевое дерево, сандал), бальзамы, смолы, камфору и т.д.

Физические свойства Д. характеризуются её внешним видом (цвет, блеск, текстура), плотностью, влажностью, гигроскопичностью, теплоёмкостью и др. Д. как материал используют в натуральном виде (Лесоматериалы, пиломатериалы), а также после специальной физико-химической обработки (см. Древесные материалы). Важное декоративное свойство и диагностический признак — цвет Д., характеристики которого изменяются в широких пределах (цветовой тон 578—585 нм, чистота цвета 30—60%, светлота 20—70%). Блеск наблюдается у Д. некоторых лиственных пород, особенно на радиальном разрезе. Текстура — рисунок Д., образующийся при перерезании анатомических элементов, — особенно эффектна у лиственных пород.

где W — влажность в %, m— начальная масса образца, m0 — масса образца в абсолютно сухом состоянии. Пределом гигроскопичности (точкой насыщения волокна) называется состояние, при котором в Д. содержится максимальное количество связанной (гигроскопической) влаги, а свободная влага отсутствует. Влажность, соответствующая пределу гигроскопичности Wпг при t 20°С, составляет в среднем 30%. На большинство свойств Д. оказывает влияние изменение содержания связанной влаги. При достаточно длительной выдержке Д. приобретает равновесную влажность Wp, которая зависит от влажности φ и температуры t окружающего воздуха (рис. 5). Уменьшение содержания связанной влаги вызывает сокращение линейных размеров и объёма Д. — усушку. Усушка

где Уw — усушка в %, апг — размер (объём) образца при пределе гигроскопичности, aw — размер (объём) образца при данной влажности W в диапазоне 0—Wпг. Полная (при удалении всей связанной влаги) усушка в тангенциальном направлении для всех пород 6—10%, в радиальном направлении 3—5%, вдоль волокон 0,1—0,3%; полная объёмная усушка 12—15%.

При увеличении содержания связанной влаги, а также поглощении Д. др. жидкостей происходит разбухание — явление, обратное усушке. Вследствие разницы значений радиальной и тангенциальной усушки при высыхании (или увлажнении) наблюдается поперечное коробление пиломатериалов и заготовок. Продольное коробление наиболее заметно у пиломатериалов с пороками строения Д. В процессе сушки Д. из-за неравномерного удаления влаги и анизотропии (См. Анизотропия) усушки возникают внутренние напряжения, приводящие к растрескиванию пиломатериалов и круглых лесоматериалов. После камерной сушки из-за остаточных напряжений в Д. при механической обработке происходит изменение заданных размеров и формы деталей. Д. проницаема для жидкостей и газов, особенно лиственной породы по заболони и вдоль волокон.

Плотность древесинного вещества у всех пород одинакова (т.к. одинаков их химический состав) и примерно в 1,5 раза больше плотности воды. Плотность Д. из-за наличия полостей меньше и колеблется в значительных пределах в зависимости от породы, условий роста, положения образца Д. в стволе. Плотность Д. при данной влажности

где mw и vw — масса и объём образца при данной влажности W. С повышением влажности плотность Д. увеличивается. Часто для расчётов используют показатель, не зависящий от влажности, — условную плотность:

Удельная теплоёмкость Д. практически не зависит от породы и может быть найдена по диаграмме (рис. 6). Коэффициент теплопроводности λ зависит от температуры, влажности, породы (плотности), направления теплового потока и определяется по формуле λ = λном ․ kρ ․ kx, где λном — номинальное значение коэффициента теплопроводности, а кρ и kx — коэффициенты, учитывающие значение условной плотности ρусл и направление теплового потока в образце. λном определяется по диаграмме (рис. 7), а некоторые значения коэффициентов kρ и kx приведены в таблицах 1 и 2. Температурные деформации Д. значительно меньше усушки и разбухания и обычно в расчётах не учитываются.

Некоторые электрические и акустические свойства Д. приведены в таблице 3. Д. хвойных пород с малой плотностью (ель) обладает высокими резонансными свойствами и широко используется в музыкальной промышленности.

Источник

Внутреннее строение стебля: первичное и вторичное анатомическое строение, передвижение минеральных веществ по стеблю

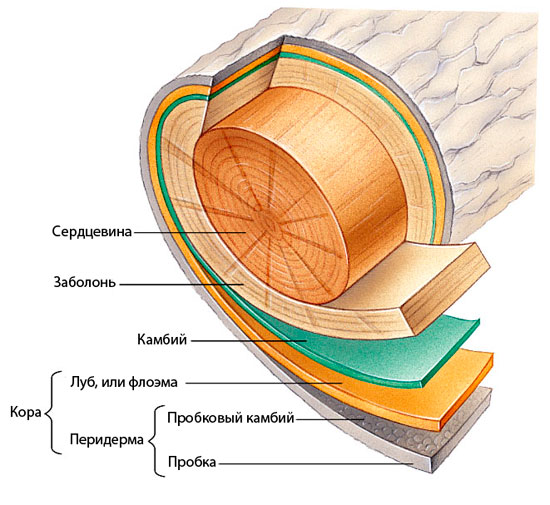

Все стебли древесных растений, произрастающие в умеренных широтах, характеризуются определенным строением. Так из чего же состоит стебель? Стебель состоит из:

- древесина. Это центральная часть стебля;

- камбий. Это тонкий слой образовательной ткани;

- кора. Она находится снаружи.

Остановимся на строении стебля подробнее и рассмотрим элементы стебля: кору, древесину и сердцевину.

Древесина

Почти весь объем древесины представляет собой отмершие клетки. В основном — сосуды и трахеи, выполняющие проводящую функцию, а также склеренхимные клетки (то есть механические).

Древесина (ксилема) является основной частью стебля. Она включает сосуды (трахеи), трахеиды, древесные волокна (механическая ткань). Одно кольцо древесины образуется в течение года. Годичные кольца древесины служат для определения возраста растения.

Отдельно нужно отметить механические древесные волокна, обеспечивающие стволу прочность.

Древесина также включает паренхимные клетки (они образуют сердцевинные лучи) и клетки вертикальной паренхимы. Камбий находится между корой и древесиной и состоит из образовательной ткани. Последняя, в свою очередь, образует ксилему и флоэму.

Снаружи от камбия — вторичная кора или луб: ее образует камбий.

В луб входят ситовидные трубки, лубяные волокна и лубяная паренхима. Луб также может выполнять функцию накапливания питательных веществ. Около луба располагается запасающая паренхима, а за ней — перидерма или вторичная покровная ткань. Слой перидермы, который выполняет функцию защиты — это пробка. Пробка трансформируется в корку (третичную покровную ткань) спустя несколько лет.

Как минеральные вещества передвигаются по стеблю

Корни всасывают воду и минеральные соли из почвы, и они перемещаются по стеблю к листьям, цветам и плодам. Такое движение называют восходящим током. Оно осуществляется по древесине с помощью основных проводящих сосудов. Эти сосуды — мертвые пустые трубки, которые образуются из живых паренхимных клеток. Восходящий ток может осуществляться трахеидами: мертвыми клетками, которые связаны друг с другом при помощи окаймленных пор.

Образование органических веществ происходит в листьях. Затем они доставляются во всех органы растения, в том числе корень и стебель.

Нисходящий ток — это обратная транспортировка. В ней принимают участи луб (по нему перемещаются) и ситовидные трубки (с их помощью). Ситовидные трубки — это живые клетки, которые связаны между собой ситечками: тонкими перегородками с отверстиями. Эти трубки находятся в продольных и поперечных стенках. При помощи сердцевидных лучей питательные вещества у древесных растений перемещаются в горизонтальной плоскости.

Как органические вещества откладываются в стеблях

Внутреннее строение стебля создано для откладывания питательных веществ. Органические вещества внутри клеток или в оболочках клеток накапливаются в специальных запасающих тканях. Эти ткани образуются из паренхимных клеток. Среди таких органических веществ — крахмал, аминокислоты, инсулин, сахара, масла, белки.

Органические вещества откладываются в стебле в разных местах: в паренхимных клетках первичной коры, в живых клетках сердцевины, в сердцевидных лучах.

Запасающие ткани играют важную роль в питании растения органическими веществами. Запас органических веществ растениями — это еще и продукт питания для животных и человека. Питательные вещества растений используются людьми в качестве сырья.

Источник