Витрина № 6. Папоротники девонского и каменноугольного периодов

Папоротники, впервые появившись середине девона, широко распространились и достигали расцвета в каменноугольном периоде.

Уже в девоне, вместе с настоящими папоротниками появились первые семенные папоротники. Среди папоротников были как мелкие травянистые растения, так и крупные древовидные формы.

С левой стороны витрины находится сектор «настоящие папоротники», в котором представлены папоротники, размножающиеся исключительно спорами.

В средней части – сектор «семенные папоротники». Это полностью вымершая группа, которая имеет сходные с настоящими папоротниками листья. Однако, они размножались с помощью семян. Считается, что они были предками современных голосеменных и даже покрытосеменных растений.

В правой части – сектор «настоящие+семенные папоротники», где представлены отпечатки листьев папоротников относимых к родам, которые оказались сборными, объединяющими как настоящие, так и семенные папоротники.

Папоротники вместе с лепидодендронами, сигилляриями, каламитами составляли тенистые леса.

Настоящие папоротники размножаются спорами. У некоторых развиваются специальные спороносные листья.

Первые папоротники появились в девоне. По внешнему виду они напоминали псилофиты: отсутствовали настоящие листья,одиночные спорангии располагались на концах листоподобных ветвей. Позднее у них появились настоящие листья – вайи. Среди папоротников встречались крупные растения, которые сходны с современными древовидными папоротниками.

Лепидодендрон (лат. Lepidodendron) — род вымерших древоподобных плауновидных растений, существовавший в каменноугольном периоде и составлявший часть флоры угольных лесов. Высота растения, по данным палеобиологии, составляла от 10 до 35 метров, диаметр ствола — до одного метра.

Археоптерис (лат. Archaeopteris, от др.-греч. ἀρχαῖος — древний, πτέρις — папоротник) – древнейшее крупное папоротникообразное растение, которое существовало с девона по карбон. Высота 20 м. листьями был покрыт лишь вверху, напоминали ствол пальмы.

Сигиллярии (лат. Sigillaria, от лат. sigillum «печать») — распространенные в каменноугольном и пермском периодах древовидные споровые плауновидные растения. Относятся к классу полушниковых, порядку лепидодендровые (Lepidodendrales). Семейство Sigillariaceae, типовой род Sigillaria. Сигиллярии являются руководящими ископаемыми.

Каламиты(Calamités) — ископаемые растения, близкие к ныне живущим хвощам. Это были древовидные растения, имевшие мощные членистые, полые внутри стебли, перегороженные поперечными диафрагмами. Междоузлия были неодинаковой длины, в нижней части стебля короче, нежели в верхней; поверхность междоузлий покрыта продольными ребрами, чередующимися в двух последних междоузлиях. Стебли ветвились большею частью только в верхней части; ветви располагались рассеянно или мутовчато. Листьев, по-видимому, не было, или они были слабо развиты. Сосудистые пучки на поперечном разрезе клиновидные, узкие, разделенные полосками паренхиматической ткани; кора сильно развита, с большими пустотами. Изогнутым, клиновидным основанием стебли прикреплялись к подземному корневищу. Там, где эти стебли встречаются в их первоначальном положении, они образуют группу, отходящую от общего центра, т. е. корневища, откуда можно заключить, что стебли были однолетние, подобно таким же высоким стеблям хвощей из Триаса. К. росли повсеместно на земле во времена каменноугольной формации. Остатки их встречаются в виде тонких пластинок из каменного угля или в виде сдавленных кусков стебля, состоящего из минеральной массы, соответствующей центральной полости стебля, и из слоя каменного угля, соответствующего коре и древесине; эта каменноугольная покрышка легко обваливается; обнаженная минеральная масса имеет более сильные ребра, нежели кора; ребра соответствуют желобкам внутренней поверхности древесины, а желобки — выступам сосудов. Спорангии у К. были собраны в колосья, на которых плодящие мутовки листьев чередовались с бесплодными; споры были одного рода (isosporae).

Ихтиостега (лат. Ichthyostega, от др.-греч. ἰχθυο- +στέγη «рыбья кровля») — род ранних тетрапод, живший в верхнем девонском периоде, около 367—362,5 млн лет назад, и представляющий собой первое промежуточное звено между рыбами и амфибиями. Этот род рассматривается в составе амфибий, однако он не является прямым предком современных видов, предки которых — лепоспондилы (Lepospondyli) — появились в каменноугольном периоде.

У ихтиостег были ноги, но они, возможно, не использовались для ходьбы по суше. Ихтиостеги имели хвостовой плавник и некоторые органы чувств, функционирующие только в воде. Тело их было покрыто мелкими чешуйками.

По мнению некоторых учёных, ихтиостеги могут считаться переходными формами между кистеперыми рыбами и наземными позвоночными.

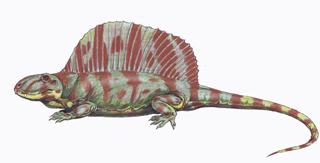

Пеликозавры (лат. Pelycosauria) — отряд наиболее примитивных синапсид. Сохраняли типично рептильную физиологию и внешний облик (за исключением того, что не имели достаточно развитых чешуйных покровов). еликозавры в целом находились на уровне организации, характерном для ранних амниот. Внешностью большинство из них походило на ящериц; они имели двояковогнутые позвонки и хорошо сохранившиеся брюшные рёбра. Однако зубы их сидели в альвеолах (как у терапсид и млекопитающих), а у некоторых пеликозавров (например, у сфенакодона) намечалась — пусть и слабовыраженная — дифференциация зубов. Среди пеликозавров встречались как крупные (длиной 3—6,5 м), так и существенно более мелкие (1—2 м) животные — хищные и растительноядные. В конце карбона и начале перми (300—270 млн лет тому назад) пеликозавры доминировали в наземных экосистемах.

У некоторых сфенакодонтов (например, у диметродона) и всех эдафозавров на спине имелся гребень («парус») из кожи, образующей перепонку, которая была натянута на верхние остистые отростки позвонков. Предположительно служил для терморегуляции: днём кровь, протекавшая через многочисленные кровеносные сосуды перепонки, охлаждалась, отводя избыток тепла, а по утрам, подставив гребень солнечным лучам, животное быстро прогревалось и становилось активным.

Динихтис (лат. Dinichthys, от др.-греч. δεινός ἰχθύς «ужасная рыба») — род вымерших панцирных рыб из отряда артродир. Жил в конце девонского периода (фаменский век), около 370—360 млн лет назад. По размеру, форме и экологической нише был близок к широко известному Dunkleosteus.

Понравилась статья? Не забудь поделиться с друзьями:

Источник

семенные папоротники Каменноугольного периода

Эта группа также известна как «папоротники с семенами». Их было особенно много в районе суперконтинента Гондвана.

Согласно записям окаменелостей, эти растения характеризовались длинными листьями, очень похожими на листья нынешних папоротников. Также считается, что они были одним из самых распространенных растений на земельном участке..

Важно отметить, что эти растения росли очень близко к земле, поэтому они также образовали густой клубок растительности, который сохранил свою влагу.

Картинок не будет, потому что я слепая.

Источник

Каменноугольный период

Каменноугольный период, который называется также «карбон», длился на Земле примерно 60 миллионов лет и окончился 298 миллионов лет назад. Это предпоследний из шести геологических периодов палеозойской эры. Именно этому периоду человечество должно быть благодарно за ценное ископаемое — каменный уголь, который издавна использовался как топливо.

В каменноугольный период Земля была покрыта лесами, которые состояли из древовидных плаунов и папоротников . Упав в болота, деревья не сгнивали, так как в воде не было необходимого для процессов гниения воздуха. Под действием различных микроорганизмов они постепенно превращались в окаменевшую массу — так появился уголь. Все это произошло в карбоне.

В слоях угля ученые часто находят хорошо сохранившиеся отпечатки древних растений и животных.

Самый ценный вид каменного угля называется «антрацит». Его можно отличить от других сортов по насыщенному черному цвету и сильному блеску. Он самый древний. Антрацит ценится за то, что горит без пламени, дыма и запаха, выделяя много тепла. Это происходит из-за высокого содержания в нем углерода — до 98 %. Антрацита в природе сравнительно мало, всего несколько процентов от всех запасов угля, поэтому стоит он дорого.

Люди стали использовать уголь очень давно — около 3 тысяч лет назад. Первыми его стали добывать и применять китайцы. В 14 веке в Англии начинают строиться первые угольные шахты. Постепенно добычу угля стали вести по всей Европе.

Каменноугольный период отличает не только образование угля, но и бурное развитие флоры и фауны. Именно в карбоне появились первые примитивные динозавры.

В океанах плавали огромные — до 13 метров длиной — акулы. Климат на Земле был жарким и влажным. Поверхность суши покрывали заболоченные леса. Напоминающие деревья великаны высотой в 50 метров были гигантскими древовидными папоротниками. Именно в каменноугольный период папоротники достигли небывалого расцвета. Также росли ближайшие родственники папоротников — огромные плауны. Лишь позже стали появляться первые голосеменные растения. Первые грибы также появились в каменноугольных лесах. В душном воздухе порхали огромные стрекозы меганевры , размах крыльев которых достигал 1 метра, и громадные летающие тараканы. На земле копошились артроплевры — гигантские многоножки около 2,5 метров длиной, огромные пауки и скорпионы. В озерах и реках каменноугольного периода расплодились амфибии. В самом конце карбона появились пресмыкающиеся.

С уважением, Елена Младинская, автор блога «Мой греческий сад» .

Цикас (Cycas), его еще называют саговая пальма, саговник — это вовсе не пальма, хотя очень на нее похож. Он никакого отн

Источник