КЛЕ́ВЕР

КЛЕ́ВЕР ( Trifolium ), род многолетних и однолетних трав сем. бобовых. Листья трёхлисточковые, с наступлением вечера складываются кверху. Цветки мелкие, красные, розовые, беловатые или оранжево-жёлтые, собраны, как правило, в головчатые соцветия; лепестки венчика нередко срастаются в трубку; опыляются насекомыми, гл. обр. шмелями и медоносными пчёлами, привлекаемыми обильным нектаром цветков. Плоды – одно-двусемянные бобы, заключённые в подсохшую чашечку. Ок. 250 видов, распространённых преим. в умеренной и субтропич. зонах Евразии (ок. 150 видов) и Сев. Америки (примерно 60 видов), реже в горах тропической и субтропич. Африки и в Андах Юж. Америки; в России ок. 70 видов, произрастающих почти повсеместно. Мн. виды К. введены в культуру как медоносные и кормовые растения, богатые белком. Они используются для получения зелёного корма, травяной муки, сенажа и силоса, а также при создании сенокосов и пастбищ. В Зап. Европе культура К. известна с 15 в., в России, благодаря усилиям А. Т. Болотова , – с кон. 18 в. Наибольшее значение в культуре имеют многолетние виды: К. луговой, или красный, кашка ( T. pratense ); К. гибридный, или шведский ( T. hybridum ); К. белый, или ползучий ( T. repens ); выведено множество районированных селекционных сортов (в Госреестре РФ на 2008 их ок. 150). В 100 кг зелёной массы К. лугового содержатся почти 20 кормовых единиц и ок. 3 кг переваримого протеина. В засушливых районах часто культивируются однолетние К. александрийский, или берсим ( T. alexandrinum ), К. пунцовый, или малиновый ( T. incarnatum ), и К. персидский, или шабдар ( T. resupinatum ). К. существенно улучшает плодородие почвы, обогащая её связанным азотом благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, поселяющимися на его корнях, закрепляет верхние горизонты почвы и предотвращает эрозию. Издавна цветки и траву К. лугового (в виде настоя и отвара) используют в нар. медицине как отхаркивающее, мочегонное и антисептич. средство. Эссенцию из свежих цветущих растений применяют в гомеопатии. На Кавказе молодые цветочные головки квасят как капусту и добавляют в зимние салаты. Сорта К. белого и некоторых др. видов используют для создания декоративных газонов. Иногда из рода К. выделяют неск. небольших родов: Amoria , Chrysaspis , Lupinaster и Bobrovia .

Источник

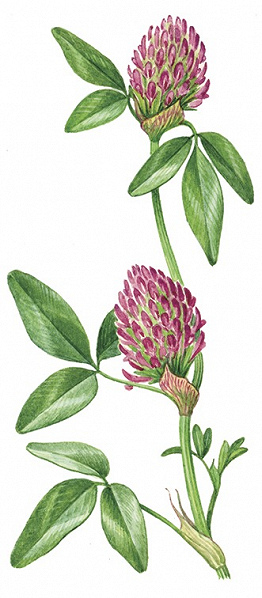

Клевер луговой

Непаразитный многолетник стержнекорневой. Карантинный организм.

Определение

Клевер луговой – сорное многолетнее растение. Высота до 0,65 м, реже до 1 – 2 м. Вся поверхность опушена прижатыми или отстоящими волосками. Корень стержневой, сильно разветвленный. Стебли восходящие. Главный стебель укороченный, с пучком прикорневых листьев на длинных черешках. Листья тройчатые, часто с беловатым треугольным пятном. Листочки от широкояйцевидных до эллиптических. Соцветия головчатые, продолговатые, расположены по 1 – 2 на концах стеблей. Венчики от светло-розового до пурпурного. Плод – светло-желтый или желтовато-бурый, одно- двухсеменной, яйцевидный боб в околоцветнике. Семена сердцевидно-овальные, обратно-яйцевидно-треугольные, сдавленные, различной окраски. Цветение наблюдается с мая до поздней осени. Различают два типа: позднеспелый и раннеспелый. Плодоношение – с начала июня. Распространен по всей Евразии. (Губанов И.А.,2003) (Келлер Б.А.,1934) (Доброхотов В.Н.,1961) (Медведев П.Ф.,1981)

Морфология

Всходы клевера красного отличаются тонкоцилиндрической, низкой, зеленоватой, незаметно переходящей в длинный, тонкий корешок, подсемядольной частью стебля. Надсемядольное междоузлие неразвито. Семядоли овальные, темно-зеленые, немного мясистые с закругленной верхушкой и ясным ограничением от коротких, не более 8 мм длины, черешков. Размер семядоли 5х3 мм. Черешки в месте соединения с семядолями имеют особое сочленение в форме небольшого сужения (перехвата) с темноватой поперечной полосой.

Первые листья расположены очередно. Первый – округло-сердцевидный с немного выемчатой верхушкой, усажен отстоящими простыми волосками. Размер листа: 4 х 5 – 6 мм. Длина черешка 30 мм.

Второй лист тройчатый с овальными или обратно-яйцевидными листочками, выемчатыми на верхушке. Длина листочков – 5 – 6 мм. Черешок длинный. Третий лист сходен со вторым. Все листья и их черешки в густых отстоящих волосках. (Васильченко И.Т.,1965)

Взрослое растение развивает стержне-мочковатую корневую систему с сильно развитыми тонкими боковыми корнями. Подземные части проникают в почву на глубину до 2,0 м. Стебли прямостоячие, могут быть стелющимися и восходящими, толстыми и тонкими, голыми и слабоопушенными. Высота в основном 40 – 65 см, в травосмесях до 2,0 м. В зависимости от типа и условий места произрастания в кусте в среднем 5 – 8 стеблей в загущенных травостоях и 30 – 70 в разреженных.

Листья тройчатые, часто с рисунком в виде беловатого треугольного пятна, редко без него. Листочки от эллиптических до широкояйцевидных, длиной до 2 см.

Соцветие – шаровидная или удлиненная почти сидячая головка, состоящая из 44 – 200 закрытых цветков, длиной 11 – 14 мм. Цвет венчиков от светло-розового до пурпурного. Соцветия расположены по 1 – 2 штуки на концах стеблей. При основании – два верхушечных листа.

Вид представлен сложными популяциями. Различают два основных типа – позднеспелый и раннеспелый. Основное их отличие – число развитых и укороченных междоузлий. У позднеспелого – 7 – 9 развитых междоузлий и 2 – 4 укороченных при основании побега. У раннеспелого 4 -7 , чаще 6 развитых междоузлий и 1 – 2 укороченных. (Губанов И.А.,2003) (Медведев П.Ф.,1981)

Плоды – бобы, расположенные в околоцветниках. Последние длиннее бобов и состоят из сросшихся листочков с шиловидными зубчиками. Поверхность листочков ребристая, в густом волосистом опушении. Бобы яйцевидные, односемянные, иногда двухсемянные. Поверхность слабо-блестящая, светло-желтого или желто-бурого цвета с более светлой нижней частью, в верхней части матовая, точечно-шероховата, в нижней слабо-гофрированная, Длина боба до 3 мм.

Семена сердцевидно-овальной или обратно-яйцевидно-треугольной формы. С боков сдавленные. Поверхность гладкая, у свежесозревших – блестящая, у лежалых – матовая. Окраска семян различна. В основном двухцветная, фиолетовая или зеленовато-фиолетовая в верхней части и желтая или зеленовато-желтая – в нижней. Иногда семена темно-фиолетовые или желтовато-коричневые. Свежие более яркие. (Доброхотов В.Н.,1961)

Биология и развитие

Клевер луговой позднеспелого типа – озимое растение. К осени первого года образуется розетка листьев и укороченные побеги. Более зимостоек и долговечен, чем раннеспелый. На второй год отрастает и развивается медленнее раннеспелого, зацветает позднее.

Раннеспелый клевер луговой – растение ярового типа. Зацветает в первый год развития.

Цветение различных типов вида наблюдается с мая до поздней осени, плодоношение – с начала июля. В головке образуется 85 и более семян. Семена сохраняются в почве и не теряют жизнеспособность в течение 20 лет.

Клевер луговой является растением длинного дня, требователен к свету, влаголюбив, предпочитает плодородные почвы. Размножается семенами. (Доброхотов В.Н.,1961) (Медведев П.Ф.,1981) (Губанов И.А.,2003)

Распространение

Клевер луговой обитает на умеренно влажных и суходольных лугах, в светлых лесах и по лесным опушкам, по окраинам полей и полевых дорог. (Комаров В.Л.,1945)

Географическое распространение

Клевер луговой распространен во многих районах Евразии. В России ареал доходит на севере до Архангельска. На Кавказе обитает в Предкавказье и в Закавказье, в Сибири – до Енисея. Общее распространение: Европа, Алжир, Малая и Средняя Азия, Индия, Афганистан, Кашмир, Северная Америка. (Келлер Б.А.,1934)

Вредоносность

Клевер луговой – встречается в различных посевах, особенно присутствует на полях после многолетних трав. (Шлякова Е.В.,1982)

В случае среднего и сильного засорения сорняк:

- успешно конкурирует с культурными растениями в борьбе за свет, воду, питательные вещества;

- понижает температуру почвы;

- активизирует развитие патогенных организмов и вредных насекомых;

- затрудняет механизированные и ручные сельскохозяйственные работы. (Мастеров А.С.,2014)

Меры борьбы

- посев качественным семенным материалом;

- использование в системе севооборота паровых полей;

- соблюдение агротехнических требований;

- механическое уничтожение сорняков на невозделываемых участках. (Мастеров А.С.,2014)

Обработка гербицидами группы арилоксиалканкарбоновых кислот, карбаматов, сульфонилмочевин, глифосатов и прочих веществ. (Мастеров А.С.,2014)

Опрыскивание в процессе вегетации:

Опрыскивание почвы до посева, при посеве, до всходов культуры:

Опрыскивание сорных растений до посева, всходов культуры:

Составитель: Григоровская П.И, Жарёхина Т.В.

Источник