- Вопрос 14 Теплоемкость и тепловое расширение древесины:

- Вопрос 15 Сухое и влажное хранение круглых лесоматериалов

- Вопрос 16 Формы влаги в древесине, влагопоглощение, водопоглощение, предел гигроскопичности.

- Физические свойства древесины. Влажность. Влажность древесины измеряется в процентах и определяется по формуле:

- Тепловое расширение, теплопроводность древесины

- Тепловое расширение.

Вопрос 14 Теплоемкость и тепловое расширение древесины:

Коэффициент теплового расширения абсолютно сухой древесины положителен для всех структурных направлений, т.е. древесина расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Коэффициент линейного теплового расширения, т.е. условное изменение размеров образца при нагревании на 1°С, вдоль волокон не превосходит 5,7-10,6 на 1°С. Коэффициенты линейного расширения поперек волокон в 5. 15 раз больше. Но для образцов влажной древесины нагревание может привести к сокращению размеров из-за уменьшения степени набухания клеточных стенок при сушке древесины.

Теплоемкость древесины (удельная теплота) представляет собой отношение количества тепла, необходимого для поднятия температуры единицы веса древесины на 1°, к количеству тепла, потребному для поднятия температуры такой же единицы воды на 1°.

Теплоемкость древесины в абсолютно сухом состоянии почти не зависит от породы дерева и в пределах от 0 до 106° равняется 0,327. Теплоемкость несухой древесины слагается из теплоемкости абсолютно сухой древесины и теплоемкости находящейся в ней воды.

С повышением температуры и влажности теплоемкость древесины увеличивается. Для определения теплоемкости древесины при любой ее влажности и температуре можно пользоваться следующей формулой:

Cw = 26,6+0,116t+w/(100+w) Ккал/кг °С

где Cw — теплоемкость древесины при заданной влажности, W— влажность древесины, t — температура ее.

Вопрос 15 Сухое и влажное хранение круглых лесоматериалов

Для влажного способа характерно применение для лесоматериалов, предназначающихся для распилки, производства рудничной стойки и балансов, а также лущения и строгания. По ГОСТ 9014.1-78 производится защита древесины способом дождевания. Данный способ должен обеспечивать сохранность влажности древесины в коре на протяжении всего теплого периода. К таким способам относятся: плотная укладка с окоркой, затенение торцов, замораживание, дождевание, плотная укладка с сохранением коры в хлыстах и прочее.

Для предварительно окоренных лесных материалов используется сухой способ хранения. Для этого материалы укладывают в штабеля, потом затеняют и замазывают торцы. Необходимо учитывать данные о стойкости древесных пород против грибов, насекомых и растрескивания при выборе способа защиты и хранения лесоматериалов.

Вопрос 16 Формы влаги в древесине, влагопоглощение, водопоглощение, предел гигроскопичности.

Различают две формы влаги, содержащейся в древесине: связанную (или гигроскопическую) и свободную. Связанная (адсорбционная и микрокапиллярная) влага находится в толще клеточных оболочек, свободная влага содержится в полостях клеток и в межклеточных пространствах. Связанная влага удерживается в основном физико-химическими связями; ее удаление сопряжено со значительными затратами энергии и существенно отражается на большинстве свойств древесины. Свободная влага удерживается только физико-механическими связями, удаляется значительно легче и оказывает меньшее влияние на свойства древесины. Состояние древесины, при котором в клеточных оболочках содержится максимальное количество связанной влаги, а свободной влаги нет, называется пределом гигроскопичности Wnr.

Способность древесины поглощать влагу из окружающего воздуха называется влагопоглощением. В первой стадии поглощения молекулы водяного пара из воздуха адсорбируются активной поверхностью микрофибрилл, находящихся в клеточной оболочке.

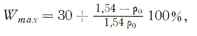

Вследствие пористого строения при непосредственном контакте с капельножидкой влагой древесина способна увеличивать свою влажность. Это свойство древесины называется водопоглощением. Максимальная влажность, которой достигает погруженная в воду древесина, складывается из предельного количества связанной влаги (предел гигроскопичности) и наибольшего количества свободной влаги. Вполне очевидно, что это количество свободной влаги зависит от объема полостей в древесине поэтому чем больше плотность древесины, тем меньше ее влажность, характеризующая максимальное водопоглощение. Максимальная влажность может быть подсчитана по формуле:

где ро — плотность в абсолютно сухом состоянии; 1,54 — относительная плотность древесинного вещества; 30 — влажность при пределе гигроскопичности, %. Формула эта приближенная, так как влажность Wm и относительная плотность древесинного вещества взяты средние.

Источник

Физические свойства древесины. Влажность. Влажность древесины измеряется в процентах и определяется по формуле:

Влажность. Влажность древесины измеряется в процентах и определяется по формуле:

где G1 – вес образца до высушивания;

G2 – вес образца после высушивания до постоянного веса.

По степени влажности древесина может быть абсолютно сухой (влажность равна 0%), комнатно-сухой (влажность от 8 до 15%), воздушно-сухой (влажность от 16 до 20%), полусухой (влажность от 21 до 23%), сырой (влаги более 23%, но менее 39%), свежесрубленной (40 – 75%) и мокрой (влажность более 75%).

Строительные нормы ограничивают влажность древесины как материала (до 25%), а в клееных конструкциях – до 15%.

При изменении влажности от нуля до предела насыщения клеточных оболочек объем древесины увеличивается (разбухает), а снижение влажности в этих пределах уменьшает его размеры (усушка). Чем плотнее древесина, тем больше ее разбухание и усушка.

Установлено, что линейная усушка вдоль волокон, в радиальном и тангенциальном направлениях существенно различаются. Усушка вдоль волокон древесины обычно так мала, что ею пренебрегают, усушка в радиальном направлении колеблется в пределах 2-8,5%, а в тангенциальном – 2,2-14%. Следствием такой неравномерности усушки является коробление досок при высыхании. Непостоянство объема является крупным недостатком древесины как строительного материала.

Объемный вес. Существенно зависит от влажности древесины. Для сравнимости объемного веса различных пород их вес определяют при одной и той же влажности, обычно при 15%. Оказывается, что объемный вес древесины одинаковой влажности зависит также от породы, количества годовых слоев, процентного содержания летней древесины и т.д. В общем, наиболее употребительные в строительстве хвойные породы – ель, сосна, пихта (500-600 кг/м 3 ) легче лиственных – дуба, бука, березы (700-800 кг/м 3 ).

Температурное расширение. Коэффициент линейного температурного расширения aТ зависит от направления волокон: расширение древесины меньше вдоль волокон и больше всего в тангенциальном направлении. Численно aТ:

вдоль волокон – 1,7×10 -6 ¸3,6×10 -6 °С -1

в радиальном направлении – 24,2×10 -6 ¸29,3×10 -6 °С -1

в тангенциальном – 26,7×10 -6 ¸41,9×10 -6 °С -1 .

Так как расширение древесины вдоль волокон в 3-4 раза меньше, чем у стали и бетона, то в деревянных сооружениях отпадает необходимость устройства температурных швов, особенно, если учесть неизбежные неплотности в стыковых соединениях обычных типов.

Теплопроводность. Трубчатое строение клеток древесины превращает ее в плохой проводник тепла. Теплопроводность вдоль волокон больше, чем поперек волокон. Чем больше плотность и влажность древесины, тем больше ее теплопроводность. Малая теплопроводность древесины (хвойные породы вдоль волокон l@0,33ккал/м×час×°С, поперек волокон l@0,13ккал/м×час×°С) является основой широкого применения ее в ограждающих частях отапливаемых зданий, в результате чего толщина деревянных стен по сравнению с кирпичными значительно меньше. Так деревянная стена толщиной 11 см эквивалентна по теплопроводности кирпичной стене в два кирпича (толщиной 51 см).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Тепловое расширение, теплопроводность древесины

Теплопроводность древесины, как и других материалов, оценивается коэффициентом теплопроводности, выражающим количество тепла в калориях, проходящее в течение 1 часа через пластину площадью 1 м 2 , толщиной 1 м при разности температур с обеих сторон пластин в 1° (табл. 14).

Таблица 14 Теплопроводность различных древесных материалов (в воздушносухом состоянии)

| Порода дерева или древесный материал | Коэфициент теплопроводности Ккал/м2 час °C м | |

| поперек волокон | вдоль волокон | |

| Балинит | 0,15 | 0,20 |

| Дельта-древесина | 0,13 | 0,17 |

| Дуб | 0,20 | 0,35 |

| Ель | 0,13 | 0,31 |

| Клен | 0,15 | 0,37 |

| Сосна | 0,13 | 0,31 |

| Уплотненная древесина | — | 0,32 |

Древесина обладает слабой теплопроводностью, особенно в сухом состоянии. С повышением объемного веса и влажности теплопроводность повышается. Так, например, при увеличении влажности древесины с 5 до 15% коэффициент теплопроводности увеличивается на . 10%.

В направлении волокон теплопроводность древесины обычно больше, чем в· направлении поперек волокон.

Тепловое расширение.

Тепловое расширение древесины характеризуется коэффициентом линейного расширения. Коэффициент линейного расширения у древесины в различных направлениях различен (см. табл. 15), наименьшее его значение вдоль волокон. (11 · 10 -7 —65 · 10 -7 ), наибольшее – тангентальном направлении (27 · 10 -6 —61*10 -6 ). Вдоль волокон коэффициент линейного расширения древесины значительно меньше, а поперек волокон значительно больше, чем у железа и меди.

Таблица 15 Коэффициенты линейного расширения древесины

| Порода дерева | Вдоль волокон | Поперек волокон | В радиальном направлении | В тангентальном направлении |

| Береза желтая | 0,0000025 | — | 0,0000272 | 0,000030 |

| Граб | 0,000006 | — | — | — |

| Дуб | 0,0000036 | — | 0,0000293 | 0,0000419 |

| Ель | 0,0000054 | 0,0000341 | — | — |

| Каштан | 0,0000065 | 0,0000325 | — | — |

| Красное дерево | 0,0000036 | 0,0000405 | — | — |

| Липа | 0,0000054 | 0,0000444 | — | — |

| Пихта | 0,0000037 | 0,0000584 | — | — |

| Сосна | 0,0000051 | — | 0,0000514 | — |

| Тюльпанное дерево | 0,0000017 | — | 0,0000242 | 0,0000267 |

| Ясень | 0,0000011 | — | — | — |

Изменением размеров древесины от нагревания практически можно пренебречь, так как ввиду незначительности коэффициента линейного расширения оно намного меньше изменений ее размеров от усушки или разбухания.

Теплоемкость древесины (удельная теплота) представляет собой отношение количества тепла, необходимого для поднятия температуры единицы веса древесины на 1°, к количеству тепла, потребному для поднятия температуры такой же единицы воды на 1°.

Теплоемкость древесины в абсолютно сухом состоянии почти не зависит от породы дерева и в пределах от 0 до 106° равняется 0,327. Теплоемкость несухой древесины слагается из теплоемкости абсолютно сухой древесины и теплоемкости находящейся в ней воды.

С повышением температуры и влажности теплоемкость древесины увеличивается. Для определения теплоемкости древесины при любой ее влажности и температуре можно пользоваться следующей формулой:

Cw = 26,6+0,116t+w/(100+w) Ккал/кг °С

где Cw — теплоемкость древесины при заданной влажности, W— влажность древесины, t — температура ее.

Источник