- 8. Физиология устьичных движений . Значение устьиц в регулировании транспирации.

- 1. Фотоактивное движение устьиц

- 2. Гидроактивное движение устьиц

- 9. Транспирационный коэффициент и коэффициент водопотребления. Методы определения и величина у основных с/х культур.

- Какие процессы способствуют открыванию устьиц?

- Как открываются и закрываются устьица?

- Что входит в состав Устьицы?

- Какие процессы способствуют открыванию устьиц? Ответы пользователей

- Как происходит механизм открытия и закрытия устьиц?

8. Физиология устьичных движений . Значение устьиц в регулировании транспирации.

Устьица – это специфические образования, находящиеся в эпидермисе листа и предназначенные для газообмена листа с окружающей средой. Устьице состоит из 2 замыкающих клеток, между которыми находится устьичная щель. Замыкающие клетки, в отличие от всех остальных клеток эпидермиса, содержат хлоропласты.

Устьица способны к 2 типам движений: фотоактивному, которое индуцируется светом, и гидроактивному, которое индуцируется содержанием влаги в растении.

1. Фотоактивное движение устьиц

Обычно устьица открываются днем, когда идет фотосинтез и растению необходимо поглощать СО2, и закрываются ночью, чтобы растение не теряло лишнюю влагу.

2. Гидроактивное движение устьиц

Устьица во влажных условиях открываются, а при недостатке воды – закрываются

9. Транспирационный коэффициент и коэффициент водопотребления. Методы определения и величина у основных с/х культур.

●Транспирационный коэфф. – величина обратная продуктивной транспирации (кол-во созданного сух. в-ва на 1 л транспирир-ой воды). Он показывает, сколько воды растение затрачивает на построение единицы массы сухого в-ва. Варьирует от 100 до 500. У с/х культур значения близки, отличаются просовидные злаки (сорго, просо) – у них низкий.

Чем выше температура воздуха и ниже относительная его влажность, тем больше транспирационный коэффициент. Чем сильнее ветер, тем он больше. При сильном освещении – выше.

Определить трудно: листья в течение вегетации могут отмирать, учёт накопления массы корней еще более проблематичен. Определяют в вегетационных опытах: строгий учет кол-ва поливной воды и предотвращение испарения с корнеобитаемой среды.

●Коэффициент водопотребления (эвапотранспирационный) – отношение эвапотранспирации (суммарного расхода воды за вегетацию 1 га (исп. с почвы + транспирация)) к созданной биомассе/хозяйственно полезному урожаю. Для картофеля и пшеницы он в среднем около 300.

Можно рассчитать как разность в содержании влаги в метровом слое почвы в начале и конце вегетации плюс осадки и полив.

В засуху он выше (расход влаги больше, но продуктивность часто низкая). Увеличивается с повышением температуры. Чем более плодородна почва, тем ниже коэфф. водопотр. Коэфф. снижается при создании наиболее благоприятных условий.

11. Физиологические основы орошения с/х культур.

При избыточном орошении – ухудшение снабжение корней кислородом, уплотнение и засоление почва. При недостаточном – задержка роста листьев, снижение фотосинтеза.

Оптимальной является влажность почвы 70-80%.

Необходимо вычислять оросительную норму – кол-во воды, необходимое для полива определенной культуры за весь период вегетации в расчете на 1 га.

Для установления сроков орошения необходимо провести полив, когда растение ещё не испытывает недостатка в воде, но уже успело израсходовать почти всю воду с предыдущего полива.

Период наиб. чувствительности к недостатку влаги – критический период. Для установления времени полива определяют влажность почвы. Хороший показатель водоснабжения – движения устьиц: сразу после полива широко открыты, по мере исчерпания влаги закрываются. Также показателем является концентрация клеточного сока, которая возрастает при недостатке влаги.

Удобрение снижает количество необходимой растению воды, т. е. при оптимизации мин. питания оросительная норма ниже.

Источник

Какие процессы способствуют открыванию устьиц?

У нас есть 16 ответов на вопрос Какие процессы способствуют открыванию устьиц? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.

Гибберелловая кислота и цитокинины способствуют открыванию устьиц. . через влияние на скорость фотосинтеза и дыхания и на соотношение этих процессов.

Как открываются и закрываются устьица?

Менее эластичный участок клеточной стенки, окаймляющий устьичную щель, растягивается слабее. Поэтому замыкающие клетки устьиц принимают круглую форму и между замыкающими клетками образуется отверстие – устьица раскрываются. Когда вода выходит из замыкающих клеток, то устьица закрываются.

Что входит в состав Устьицы?

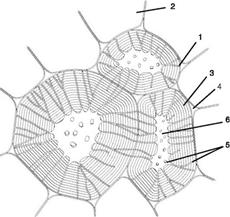

Схема строения устьиц листа: 1 – замыкающие клетки; 2 – устьичная щель; 3 – побочные клетки; 4 – подустьичная полость; 5 – эпидермальные клетки; 6 – кутикула листа; 7 – клетки мезофилла листа, заполненные хлоропластами.

Какие процессы способствуют открыванию устьиц? Ответы пользователей

Механизм открывания и закрывания устьичной щели основан на осмотических . Кроме того, устьица способны контролировать интенсивность всех этих процессов, .

Рассмотренные процессы могут быть представлены в виде схемы. . Гибберелловая кислота и цитокинины способствуют открыванию устьиц.

Открывание закрывание устьиц регулируется несколькими . из которых цитокинин способствует открыванию устьиц, а абсцизовая кислота .

Утреннее открывание устьиц можно схематично представить следующим . льна и других растений, способствует всасыванию влаги из почвы.

Вода — это среда, в которой протекают процессы обмена веществ. . силу и вызывает поглощение воды, способствуя этим открыванию устьиц.

сосущую силу и вызывает поглощение воды, способствуя этим открыванию устьиц. Рис. 2.2. Устьица в открытом (вверху) и закрытом (внизу) состоянии.

Устьичный аппарат регулирует процессы газообмена и транспирации растений. . Открывание и закрывание устьиц обусловливается тургорными явлениями.

А синий спектр, наоборот, тормозит рост стебля в длину, но способствует его . в большом количестве угнетают прорастание семян, открывание устьиц, .

Источник

Как происходит механизм открытия и закрытия устьиц?

· Эпидерма – живые клетки с крупными вакуолями. Основные функции — защита молодых органов от высыхания, механическая защита и газообмен. Нет хлоропластов. Клетки плотно прилегают друг к другу. Покрыта кутикулой.

· Устьица – располагаются в эпидерме, чаще на нижней стороне листа Нужны для газообмена и транспирации.

Устьице представлено двумя замыкающими клетками, в которых ЕСТЬ ХЛОРОПЛАСТЫ, то есть замыкающие клетки способны к фотосинтезу

Стенки замыкающих клеток, обращенные в сторону устьичной щели, утолщены

Как происходит механизм открытия и закрытия устьиц?

Днем, на свету, происходит процесс фотосинтеза. В замыкающих клетках устьиц накапливается крахмал. Накопление большого количества крахмала приводит К УВЕЛИЧЕНИЮ ОСМОТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ в замыкающих клетках, и в них начинает поступать вода. В итоге размер замыкающих клеток увеличивается. НО, так как стенка устьичной щели очень прочная, она не может растягиваться. Поэтому замыкающие клетки начинают растягиваться в противоположные друг от друга стороны. Устьичная щель ОТКРЫВАЕТСЯ.

Ночью, когда органические вещества не синтезируются, ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ, вода уходит из клетки, клетка принимает прежний размер и устьичная щель ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Осмотическое давление – концентрация растворенных веществ (в данном случае крахмала) в воде. Чем больше веществ, тем больше осмотическое давление.

· Кутикула – имеет неклеточное строение, состоит из воска и особого вещества кутина. Располагается на поверхности листьев, плодов, стеблях. Функция – защитная

· Пробка (перидерма) – сменяет эпидерму, которая постепенно отмирает и слущивается. Пробка не проницаема для воды и газов. Для этого в пробке есть чечевички. Пробка состоит из мертвых клеток.

· Корка (ритидом) – сменяет пробку. Состоит из мертвых клеток.

l от механических повреждений

l От действия высоких и низких температур

l От чрезмерного испарения воды

l От проникновения микроорганизмов

|

|

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ (меристемы)

Растения обладают неограниченным ростом благодаря наличию образовательных тканей

Клетки образовательной ткани недифференцированы (все одинаковые), постоянно делятся, НЕ ИМЕЮТ вакуолей и хлоропластов, имеют тонкую оболочку и крупное ядро

По происхождению различают:

1) Первичные меристемы – располагаются на кончиках побегов и верхушках корней. Обеспечивают рост растения В ДЛИНУ

2) Вторичные меристемы – представлены камбием. Обеспечивает рост стебля и корня В ТОЛЩИНУ

По местоположению различают:

1) Апикальные (верхушечные) меристемы – находятся на верхушках побегов и корней

2) Боковые – обеспечивают утолщение органов растения

3) Вставочные – расположены в узлах побегов и у основания листовых пластинок.

4) Раневые (травматические) — появляются в местах механического разрушения тканей. Обеспечивают зарастание раны, перекрывают доступ возбудителям болезней.

Клетки крупные, неправильной формы, имеются большие межклеточные пространства

Виды основной ткани:

1) Ассимиляционная (фотосинтезирующая) – содержит хлоропласты. Основная функция – фотосинтез

2) Запасающая — присутствуют во всех органах и тканях растения, в основном, в стеблях, корнях, корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах. Основная функция – запасание органических питательных веществ

3) воздухоносная — развита у растений, живущих в воде (кувшинки). Основная функция – вентиляция

4) водоносная – развита у суккулентов (кактусы, алоэ). Способствует удержанию влаги растениями

5) всасывающая (эпиблема) – образуется в зоне всасывания корней. Клетки эпиблемы несут корневые волоски, за счет которых происходит всасывание веществ из почвы.

Интенсивно развиты у наземных растений. Основное назначение — препятствовать разрыву тканей и органов. В стеблях располагаются по периферии, в корнях — в центре. Состоят из клеток с толстыми стенками, часто одревесневшими.

Виды механической ткани:

1) колленхима – клетки живые, имеют хлоропласты, клеточные стенки неравномерно утолщены. В подземных органах НЕ встречаются.

2) Склеренхима – клетки мертвые, нет хлоропластов, клеточные стенки равномерно утолщены.

Функции механических тканей:

2) Придают прочность органам растений (наиболее развиты в стебле)

Функции – выделение и накопление различных веществ

1) Наружные выделительные ткани – выделяют вещества для привлечения насекомых

· Гидатоды – выделяют жидкость и растворенные в ней соли

· Осмофоры – секретируют ароматические вещества

Источник