- Колленхима ткань растений строение

- Колленхима. Строение и функции колленхимы.

- Строение колленхимы

- Функции и распределение колленхимы

- Механические ткани. Общая характеристика и функции. Особенности строения клеток колленхимы, размещение в теле растения. Особенности строения склеренхимы: волокна, склереиды.

- 30. Механические ткани (колленхима, склереиды, склеренхимные волокна): функции, особенности строения, размещение в органах, классификация, типы, таксономическое и диагностическое значение.

Колленхима ткань растений строение

Колленхима. Строение и функции колленхимы.

Колленхима, как и паренхима, состоит из живых клеток, но клетки эти модифицированы в соответствии с ее функцией, которая заключается в обеспечении телу растения опоры и механической прочности.

Строение колленхимы

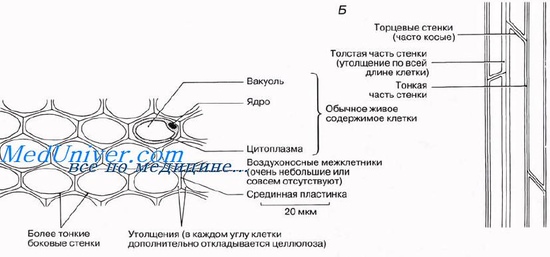

Строение колленхимы представлено на рисунке. Во многом колленхима напоминает паренхиму, но для нее характерно дополнительное отложение целлюлозы в уголках клеток. Это отложение происходит уже после формирования первичной клеточной стенки. Кроме того, клетки колленхимы вытягиваются параллельно длинной оси органа, в котором закладывается эта ткань.

Функции и распределение колленхимы

Колленхима — механическая ткань, служащая опорой тем органам растения, в которых она находится. Особенно важную роль она играет в молодых растениях, у травянистых растений и в таких органах, как листья, где отсутствует вторичный рост. Во всех этих случаях колленхима обеспечивает органам растения существенную поддержку, дополняя в этом смысле эффект, создаваемый тургесцентной паренхимой. Колленхима — первая опорная (арматурная) ткань, закладывающаяся в первичном теле растения. Оставаясь живыми, клетки ее способны расти и растягиваться, так что они не мешают расти другим клеткам, которые находятся рядом с ними.

В стеблях и листовых черешках опорная функция колленхимы усиливается еще и благодаря тому, что эта ткань располагается у поверхности органа. Часто она залегает непосредственно под эпидермой, в наружной зоне коры, постепенно переходя в паренхиму к центральной части органа, т. е. образует в трех измерениях как бы полый цилиндр. В других случаях она может образовывать ребра, повышающие прочность органа, как, например, в мясистых черешках листьев сельдерея (Apium graveolus) или в ребристых стеблях таких растений, как яснотка (Lamium). В листьях двудольных колленхима окружает среднюю жилку и служит опорой проводящим пучкам.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Механические ткани. Общая характеристика и функции. Особенности строения клеток колленхимы, размещение в теле растения. Особенности строения склеренхимы: волокна, склереиды.

Механические ткани — это опорные ткани, придающие прочность органам растений. Они обеспечивают сопротивление статическим (сила тяжести) и динамическим (порывы ветра и т.п.) нагрузкам. Этим объясняется расположение тканей в органах растений, их тип и особенности клеток. В самых молодых участках растущих органов механических тканей нет, так как живые клетки в состоянии высокого тургора обусловливают их форму благодаря своим упругим оболочкам. По мере развития органов в них появляются специализированные механические ткани. Сочетаясь с другими тканями, они образуют как бы арматуру органа, поэтому их иногда называют арматурными. Механические ткани наиболее развиты в осевой части побега — стебле . Здесь они располагаются по его периферии: либо отдельными участками в гранях, либо сплошным цилиндром. Тем самым достигается наилучшее использование механических свойств ткани при изгибе органа. Напротив, в корне , который выдерживает главным образом сопротивление на разрыв, механическая ткань сосредоточена в центре. Механические ткани могут формироваться как в первичном, так и во вторичном теле растения.

Наиболее заметная особенность клеток механических тканей — их значительно утолщенные оболочки, которые продолжают выполнять опорную функцию даже после отмирания их живого содержимого.

Различают два основных типа механических тканей — колленхиму и склеренхиму .

Колленхима — это простая первичная опорная ткань, состоящая из более или менее вытянутых вдоль оси органа клеток с неравномерно утолщенными неодревесневшими первичными оболочками ( рис. 42 ). В зависимости от характера утолщений стенок и соединения клеток между собой различают уголковую, пластинчатую и рыхлую колленхиму.

В уголковой колленхиме — на поперечном срезе утолщенные части оболочек соседних клеток зрительно сливаются между собой, образуя трех- и пятиугольники. В пластинчатой колленхиме — клеточная оболочка утолщена равномерно. Рыхлая колленхима отличается от уголковой и пластинчатой наличием видимых межклетников.

Колленхима формируется из основной меристемы и обычно располагается непосредственно под эпидермой либо на расстоянии одного или нескольких слоев клеток от нее. В молодых стеблях она часто образует сплошной цилиндр по периферии. Иногда колленхима встречается в форме тяжей в выступающих ребрах стеблей травянистых и тех частей деревянистых растений, которые еще не вступили в стадию вторичного роста . Обычна колленхима в черешках и по обеим сторонам крупных жилок . Корни содержат колленхиму редко. Клетки колленхимы, будучи живыми с неодревесневшими стенками, способны к росту в длину и не препятствуют росту органов, в которых они расположены. Иногда колленхима содержит хлоропласты .

Склеренхима — (лубяные волокна) прочная ткань из быстро отмирающих клеток с одревесневшими и равномерно утолщенными оболочками, обеспечивает прочность органов и всего тела растений.Различают два типа склеренхимных клеток: волокна и склереиды. Cклереиды — это округлые мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточки вишни, сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупчатый характер. Встречаются группами в корке хвойных и некоторых лиственных пород, в твердых оболочках семян и плодов. Их клетки круглой формы с толстыми стенками и маленьким ядром. Волокна — сильно вытянутые прозенхимные клетки с заостренными концами, в исключительных случаях достигают нескольких десятков сантиметров длины (например у рами). Волокна, входящие в состав флоэмы (луба), носят название лубяных. Они нередко достигают значительной длины. Волокна ксилемы (древесины)называются древесинными или волокнами либриформа . Они короче лубяных, и их стенки всегда одревесневают. Эволюционно волокна либриформа образовались из трахеид. У многих растений, обычно у однодольных , волокна составляют механическую обкладку проводящих пучков.

Источник

30. Механические ткани (колленхима, склереиды, склеренхимные волокна): функции, особенности строения, размещение в органах, классификация, типы, таксономическое и диагностическое значение.

Механические, скелетные, или опорные, ткани придают прочность растениям, обеспечивают положение в пространстве, предохраняют органы от разрыва, излома, растяжения, повреждения. Механические ткани состоят из паренхимных или прозенхимных клеток с утолщенными целлюлозными или одревесневшими оболочками, которые по прочности порой не уступают стали. К механическим тканям относятся колленхима и склеренхима.

К о л л е н х и м а — живая ткань с неравномерно утолщенными целлюлозными клеточными оболочками. Клетки от паренхимных до прозенхимных, со скошенными или заостренными концами. Часто в протопласте содержатся хлоропласты и ткань фотосинтезирует. Колленхима, типичная для двудольных растений, располагается по периферии стебля отдельными участками, сплошным или прерывистым кольцом. В ребристых стеблях и черешках она заполняет ребра, в листьях — укрепляет жилки и край листовой пластинки. В зависимости от характера утолщения оболочек и плотности расположения клеток различают колленхиму уголковую, пластинчатую и рыхлую. Уголковую колленхиму составляют плотно сомкнутые прямоугольные клетки с оболочками, утолщенными по углам. Наиболее хорошо этот вид колленхимы развит в черешках и жилках листа. Для пластинчатой колленхимы характерно утолщение тангентальных стенок, параллельных поверхности органа. Такая колленхима залегает в стеблях под покровной тканью несколькими или многими слоями. Рыхлая колленхима слагается из клеток, имеющих более или менее равномерно утолщенные оболочки, и межклетников, развитых в различной степени в зависимости от органа и условий водоснабжения.

С к л е р е н х и м а — мертвая ткань с утолщенными одревесневшими оболочками. Ее подразделяют на склереиды и волокна.

Склереиды сильно варьируют по форме, размерам и особенностям строения оболочек, что имеет таксономическое значение. Оболочки чаще всего сильно утолщены, с щелевидными и ветвистыми порами. Различают несколько типов склереид: брахисклереиды, или каменистые клетки — короткие, изодиаметрические склереиды, развивающиеся в мякоти плодов, коре, флоэме и сердцевине осевых органов, макросклереиды — удлиненные, палочковидные клетки, формирующие кожуру семян (бобовые); остеосклереиды имеют форму гантелей или трубчатых костей, встречаются в мякоти листа, семенной кожуре, околоплоднике; астросклереиды, или звездчатые склереиды, и ветвистые тонкостенные трихосклереиды — в листьях некоторых двудольных; нитевидные и волокнистые склереиды — в осевых органах.

Склеренхимные волокна представляют собой прозенхимные клетки, расположенные плотно, группами в виде тяжей, цилиндров, обкладок, реже — разбросанных поодиночно. Классифицируют волокна в зависимости от происхождения (первичные, вторичные), строения и местонахождения в органах. Древесинные (ксилемные) волокна, или либриформ — расположены в древесине (ксилеме), обеспечивают ее прочность и твердость. Клетки настоящего либриформа имеют одревесневшие оболочки, их длина колеблется от 1 до 2 мм. В зависимости от стадии формирования и строения выделяют разновидности либриформа — заменяющее волокно и перегородчатый либриформ — частично лигнифицированные ткани с живым содержимым, выполняющие опорную и запасающую функции. Лубяные (флоэмные) волокна располагаются в лубе (флоэме). Представляют собой длинные (от 4 до 350 мм), узкие клетки с утолщенными полосато-слоистыми, иногда целлюлозными, чаще частично или полностью одревесневшими оболочками, пронизанными косыми порами. Слоистость оболочек зависит от чередования слоев с различным содержанием целлюлоз, гемицеллюлоз и пектиновых веществ, а полосатость — от сетчатого расположения фибрилл. Длина лубяных волокон, форма окончаний лубяных волокон и характер соединения между собой при образовании волокнистых тяжей являются видовой особенностью растений. Так, у льна концы волокон заостренные, у конопли — булавовидные, у кенафа — зубчатые, вклинивающиеся друг в друга. Это обеспечивает прочное сочленение и непрерывность волокнистого тяжа. Коровые волокна располагаются в коре осевых органов пучками или поодиночно. У однодольных растений они зачастую находятся под эпидермой. Перициклические, или периваскулярные, волокна возникают из перицикла и располагаются по периферии центрального цилиндра. Обкладочные волокна формируются из прокамбия или основной ткани вокруг проводящих пучков, служат для них каркасом, опорой.

Источник