Корневая система двудольных растений

Корневая система – это орган растения, который отвечает за его минеральное питание.

Строение двудольных растений

Корневая система растительных организмов достаточно разнообразна и сложно устроена, что относится также и к цветковым растениям, скорее даже к ним в первую очередь.

Цветковые растения являются самой крупной группой растительных организмов, пришедшей на смену папоротникам и голосеменным растениям. В отделе покрытосеменных растений выделяют следующие классы:

Двудольные растения обладают большим видовым разнообразием, однодольные растения, вероятно, произошли именно от двудольных. Главным признаком, по которым разделяют эти растительные классы, является наличие одной или двух семядолей.

Характерными представителями класса однодольных являются: пшеница, лилия, тюльпан, осока, пальма и пр.

К двудольным относятся: кофе, дуб, фасоль, виноград, картофель.

Оба класса растений существуют в различных условиях обитания, во многом благодаря разнообразному строению корневой системы. Однодольные и двудольные обитают в воде, на суше, болотах и низинах. Они приспособились практически к любым условиям обитания, видоизменяя строение и форму листа, корня, стебля. Такие растительные организмы формируют особенные органы: луковицы, клубни, корневища.

Одним из наиболее распространенных семейств двудольных растений считают бобовые. Их также называют мотыльковыми растениями. К данному семейству относят такие растения как фасоль, горох, акация, клевер и соя. Многие из этих растений издревле возделываются и культивируются. Они вступают в симбиоз с клубеньковыми бактериями и обладают сложными листьями с прилистниками. Тычинок в цветке 10, лепестков 5. Цветки бобовых имеют неправильную форму.

Двудольные растения имеют оригинальные черты строения. Они обладают симметричным зародышам, верхушечными почками, семядоли располагаются по бокам от зародыша, растут над землей.

Кроме того, двудольные обладают следующими чертами строения:

- зародыш с двумя семядолями;

- сетчатое жилкование листа;

- стержневая корневая система;

- расположение проводящих пучков по кругу;

- части цветка кратны четырем или пяти.

Все двудольные представлены деревьями, кустарниками, иногда дикорастущими травами. Двудольные включают в себя следующие семейства: розоцветные, крестоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные.

Корневая система двудольных растений

Как уже отмечалось ранее, двудольные растения обладают стержневой корневой системой. Ее функциональная особенность заключается в том, что имеется главный корень.

Главный корень – это тип корня, который развивается из зародышевого корешка семени.

От главного корня отходят боковые корни. Их основная функция заключается в увеличении площади поглощающей поверхности, что в свою очередь увеличивает количество воды, которая попадает в клетку. От побега отходят придаточные корни, которых стержневая корневая система имеет в меньшем количестве.

Главный корень, как и другие типы корней имеет несколько зон, состоящих из различных типов тканей. Корневой чехлик состоит из покровной ткани и служит защитой для корня, как механической, так и функциональной. Корневой чехлик не дает клеткам зоны деления повреждаться. Зона деления состоит из образовательной растительной ткани. Зона деления корня позволяет ему активно расти, так как именно она поставляет клетки в следующую корневую зону. Зона растяжения представлена молодыми, активно делящимися клетками.

Зона всасывания состоит из проводящей ткани, которая транслирует воду в вышележащие отделы корня. Зона проведения также включает проводящую и механическую ткани, поскольку именно для нее необходимо некоторое укрепление этой корневой зоны.

Для того, чтобы обеспечить растения всем необходимым, а именно должным количеством воды ему не всегда достаточно только одного корня. Поэтому разные типы корней образуют совокупности или корневые системы. Для двудольных именно стержневая корневая система является эволюционным преимуществом. Такой тип корневой системы состоит из главного и бокового корней. Главный корень называется стержнем и в соответствии с этим корневой системе дано подобное название.

Преимущества главного корня заключается в том, что он глубоко проникает в почву и надежно укореняет своего обладателя внутри нее. Таким образом, двудольные растения укрепляются в почве гораздо более качественнее, чем любые другие. Только главный корень может доставать дефицитную влагу из глубоких почвенных слоев. Некоторые корни – стержни могут уходить в почву на несколько метров.

Стержневая корневая система является универсальной, поэтому такой тип характерен для большой группы живых растительных организмов. Иногда стержневая система по длине превышает сам побег. Примером может служить такое растение, как верблюжья колючка. Его главный корень может достигать в длину более 20 м.

Рисунок 1. Стержневая корневая система. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Таким образом, однодольные и двудольные растения являются прогрессивными группами покрытосеменных. Они имеют некоторые черты сходства, но также для них характерны и различия. Зародыш одинаково хорошо защищен у обоих групп живых организмов, но его строение имеет существенные отличия, которые обусловливают те или иные черты строения и эволюционного прогресса.

Если акцентировать внимание на отличиях между двумя классами данных растений, то можно отметить следующие: Листья однодольного растения связаны со стеблем или охватывают его, листья двудольных растений чаще всего черешковые. Первая группа растительных организмов имеет параллельное жилкование, а вторая группа имеет такой тип жилкования, как сетчатый.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что корневая система двудольных растений имеет высокую степень эволюционного прогресса и позволяет значительно расширить их ареал обитания. Двудольные растения населяют весьма разнообразные территории и при этом они имеют прогрессивные черты строения.

Источник

Корень травянистых двудольных растений

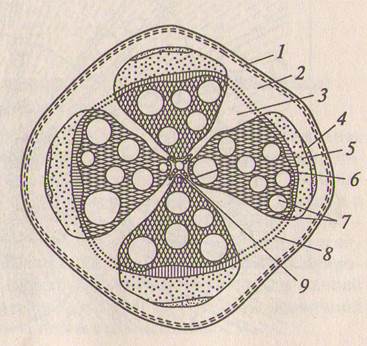

Корень травянистого двудольного растения рассмотрим на при-мере тыквы (Cucurbita pepo). Поверхность корня вторичного стро-ения покрывает пробка, состоящая из нескольких слоев омерт-вевших клеток (рис. 7.11). Под нею находится феллоген, продуци-рующий пробку и глубже расположенную феллодерму, вместе со-ставляющие комплекс перидермы. Перидерма окружает проводя-щий цилиндр корня. Он состоит из нескольких коллатеральных проводящих пучков, разделенных между собой широкими лу-чами.

Во внешней стороне пучков расположен луб. Его основной объем составляет вторичная флоэма. Она содержит ситовидные трубки с клетками-спутниками и сильно развитые радиальную и осевую системы паренхимных клеток. В наружном крае вторичной флоэ-мы находятся узкие тангенциальные прослойки первичной флоэ-мы, сформированные прокамбием. За вторичной флоэмой к оси корня следует пучковый и межпучковый камбий. Во внешнюю сторону камбий формирует молодые клетки вторичной флоэмы, а в сторону оси — клетки вторичной ксилемы. Проводящие эле-менты вторичной ксилемы образуют сектора, сходящиеся к оси корня.

В осевой части корня находится первичная ксилема, которая появляется в период начального роста корня из прокамбия. На поперечном срезе она имеет несколько выступов, от которых нач-инаются лучи паренхимы.

Рис. 7.11. Строение корня тыквы (Cucurbita реро):

1— пробка; 2 — основная паренхима;.3 — радиальный луч; 4 — первичная флоэма; 5 — вторичная флоэма; 6— пучковый камбий; 7 — вторичная ксиле-ма; 8 — межпучковый камбий; 9— первичная ксилема.-

Источник

Особенности строения корня однодольных и двудольных растений

Корень имеет ряд особенностей анатомического строения, отличающих его от стебля:

— верхушечная меристема прикрыта корневым чехликом, предохраняющим нежные клетки образовательной ткани от повреждений;

— молодой корень покрыт снаружи ризодермой (= эпиблемой) – тканью, клетки которой образуют корневые волоски, поглощающие воду с растворенными в ней веществами; на старых участках корней эпиблема отмирает, а из наружных слоёв клеток первичной коры дифференцируется экзодерма – покровная ткань с опробковевшими и одревесневшими клетками;

— внутренний слой первичной коры дифференцируется в эндодерму с неравномерно утолщёнными клеточными стенками, содержащими суберин и лигнин (видны на поперечном срезе как клетки с поясками Каспари);

— на границе между первичной корой и центральным проводящим цилиндром находится перицикл, состоящий из способных к делению клеток; в нем возможно заложение боковых корней;

— участки флоэмы и ксилемы закладываются в корне не на одном радиусе (коллатерально), как в стебле, а на разных; флоэма чередуется с ксилемой. Это хорошо заметно при рассмотрении корня первичного строения. В том случае, если в корне начинает формироваться и функционировать камбий (корень вторичного строения), между радиальными тяжами первичной ксилемы возникают открытые коллатеральные пучки, разделённые широкими паренхимными лучами.

Особенности первичного строения корня ириса германского

В корне ириса хорошо заметны две зоны – первичной коры и центрального проводящего цилиндра (рис. 68).

На поверхности среза иногда можно увидеть остатки эпиблемы – ткани с корневыми волосками. Если корень более старый, с поверхности находятся 2-3 слоя клеток экзодермы – многоугольные, плотно прилегающие друг к другу, с утолщенными клеточными стенками, содержащими суберин. Экзодерма – наружный слой первичной коры. Самый широкий слой первичной коры – мезодерма, образованная сравнительно рыхло расположенными тонкостенными клетками, обычно содержащими запасной крахмал.

В нутренний однорядный слой первичной коры – эндодерма, большинство клеток которой имеют подковообразное утолщение (содержит лигнин и суберин) – так называемые клетки с поясками Каспари. Связь клеток первичной коры и центрального цилиндра через клетки с поясками Каспари невозможна и осуществляется через специальные пропускные клетки, расположенные в эндодерме напротив тяжей ксилемы.

С внутренней стороны к эндодерме прилегает центральный цилиндр. Его наружный однорядный слой – перицикл, образованный мелкими, тонкостенными клетками. За перициклом расположен радиальный проводящий пучок, состоящий из чередующихся тяжей ксилемы и флоэмы. Самую внутреннюю часть проводящего пучка занимает механическая ткань, состоящая из одревесневших клеток.

Рис. 68. Первичное строение корня ириса (Iris germanica L.) (по В.Г. Хржановскому и др., 1963):

1 – центральный осевой цилиндр и часть первичной коры,

Источник