МОРФОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ

Корень — осевой вегетативный орган, не образующий на себе листьев, обладающий радиальной симметрией и нарастающий в длину до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема.

Основная функция корня — поглощение из почвы воды с растворенными в ней минеральными веществами. Кроме этого корень укрепляет («заякоривает») растение в почве, служит вместилищем запасных питательных веществ, осуществляет синтез некоторых органических веществ, которые затем перемещаются в другие органы растений. У корнеотпрысковых растений корни выполняют функцию вегетативного размножения.

5.2. Закономерности строения корня

Корень появился в связи с выходом растений на сушу. Типичный корень представляет собой подземный орган, который характерен для всех высших растений, кроме мхов. Морфологические отличия корня от стебля заключаются в том, что на корне отсутствуют листья или какие-либо их видоизменения. Апикальная меристема корня, которая обеспечивает его нарастание в длину, прикрыта корневым чехликом. Корень обладает положительным геотропизмом, поэтому растет, в основном, верхушкой вниз, в почву, в отличие от стебля, для которого характерен отрицательный геотропизм.

По происхождению корни делят на главный, придаточные и боковые. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени. Придаточные корни возникают на других органах растений (стебле, листьях). Боковые корни являются ответвлениями главного и придаточных корней.

По отношению к субстрату (среде своего обитания) корни делят на земляные, водные, воздушные, чужеядные. Земляные корни характерны для 70 % современных семенных растений и развиваются в почве. Водные, или плавающие, корни формируются в воде у плавающих водных растений. Воздушные корни находятся в воздушной среде и свойственны растениям-эпифитам, которые произрастают на стеблях, ветвях других растений. Чужеядные корни (корни-присоски) встречаются у растений-паразитов и разрастаются в тканях растения-хозяина.

По форме корни делят на цилиндрические (толстые, имеющие одинаковый диаметр на всем протяжении), шнуровидные и нитевидные (также имеющие одинаковый диаметр по всей длине, но более тонкие), узловатые (с неровными утолщениями в виде узлов), шаровидные (округлыми), реповидные и др.

5.4. Классификация корневых систем

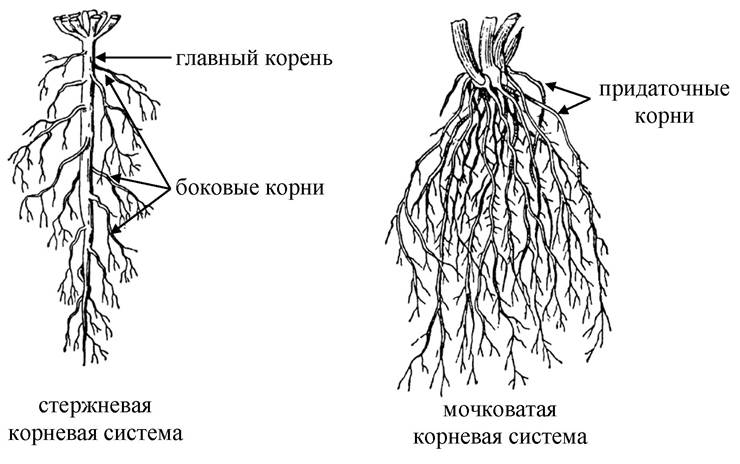

Корневая система — это совокупность всех корней одного растений. Выделяется два типа корневых систем: стержневая и мочковатая (рис. 50).

Рисунок 50. Типы корневых систем

Стержневая корневая система характеризуется наличием хорошо выраженного главного корня, который по длине и ширине значительно превосходит боковые корни. Такой тип корневой системы свойственен представителям класса Двудольные и особенно хорошо развит у древесных растений.

Мочковатая корневая система не имеет хорошо выраженного главного корня. Он либо плохо развит, либо отмирает на начальных этапах своего развития. Корневая система сформирована большим количеством придаточных корней, которые развиваются на нижних узлах стебля. Мочковатая корневая система появилась позднее в эволюционном плане в процессе приспособления растений к условиям окружающей среды.

Развитие корневой системы способствует проникновению корней растений на большую глубину и ширину в почву, позволяет захватывать максимально возможный объем. Разрастание корней значительно увеличивает поглощающую поверхность корня. Растения могут образовывать корневые системы в 2-3 яруса, что определяется расположением в почве питательных веществ и влаги.

5.5. Видоизменения (метаморфозы) корней

Видоизменениями корней являются корнеплоды, корневые шишки, ходульные корни, дыхательные, втягивающие, корни-присоски и т.д.

Запасающие корни выполняют функцию запаса питательных веществ. При этом происходит значительное утолщение корня. Среди запасающих корней выделяются корнеплоды и корнеклубни.

Корнеплод представляет собой видоизмененный утолщенный главный корень, который может быть реповидной, веретеновидной, цилиндрической формы. В морфологическом строении корнеплода выделяют головку, шейку и собственно корень, которые характеризуются различным происхождением. Головкой корнеплода называют его верхнюю часть. Она несет листья и почки, представляет собой укороченный стебель. Шейка расположена ниже головки, не несет на себе листьев и корней, является разросшимся подсемядольным коленом (гипокотилем). Собственно, корень — это нижняя часть корнеплода, которая сильно утолщена и на которой образуются боковые корни. Корнеплоды развиты у свеклы, моркови, редьки, репы (рис. 51).

Рисунок 51. Корнеплод свеклы

Корнеклубни (корневые шишки) возникают вследствие видоизменения, утолщения боковых и придаточных корней чистяка, ятрышника, георгины (рис. 52).

Рисунок 52. Корневые клубни

Ходульные корни являются видоизмененными придаточными корнями, которые формируются на стебле главного побега на высоте 2-3 м. Развиты у растений мангров, которые произрастают на затопляемых приливами местах (рис. 53).

Рисунок 53. Ходульные корни

Дыхательные корни (пневматофоры) формируются также у растений, обитающих в условиях избыточного увлажнения. При этом боковые корни растут горизонтально, от них отходят ответвления, обладающие отрицательным геотропизмом и растущие вертикально вверх. Они прорастают сквозь почву и образуют пневматофоры. Основная их функция — снабжение корней кислородом (рис. 54).

Рисунок 54. Дыхательные корни

Воздушные корни развиты у растений-эпифитов, они поглощают воду из водяных паров воздуха и атмосферных осадков (рис. 55).

Рисунок 55. Воздушные корни орхидеи

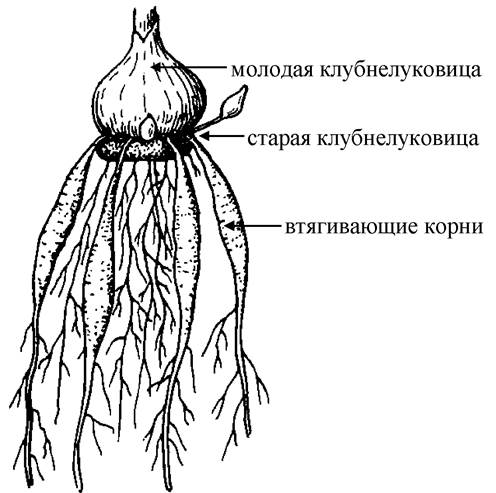

Втягивающие (контрактильные) корни могут укорачиваться у своего основания, что приводит к втягиванию в почву побега (луковицы, корневища). Такие корни развиты у гладиолуса, ириса, лилии, рябчика и других растений (рис. 56).

Рисунок 56. Клубнелуковица гладиолуса с утолщенными у основания втягивающими корнями

Досковидные корни представляют собой крупные плагиотропные боковые корни, которые по всей длине имеют плоский досковидный вырост. Они развиваются у деревьев верхнего и среднего ярусов тропического дождевого леса и обеспечивают их устойчивость.

Столбовидные корни характерны для тропических фикусов (баньяна, фикуса священного, фикуса каучуконосного и др.). Они начинают формироваться как придаточные на ветвях деревьев, затем достигают почвы и укореняются. Со временем они превращаются в столбовидные корни, поддерживающие крону дерева (рис. 57).

Рисунок 57. Столбовидные корни баньяна

Корни-присоски или прицепки — это видоизмененные воздушные корни, которые развиваются у лиан и обеспечивают прикрепление их к вертикальной опоре. У растений-паразитов корни-присоски проникают в ткани растения- хозяина и поглощают из него питательные вещества (рис. 58).

Рисунок 58. Корни-прицепки плюща

5.6. Микориза и сожительство с корнями

Корни многих растений могут вступать в симбиоз (взаимовыгодное сожительство) с грибами и бактериями.

Сожительство корней высших растений и грибов называется микоризой. При этом гифы гриба оплетают корни растений, образуют плотный чехол и способствуют снабжению растений водой и растворенными в ней минеральными солями. Гриб в свою очередь получает от растений безазотистые органические соединения. По строению различают два вида микоризы: эктотрофную и эндотрофную (рис. 59).

Эктотрофная (наружная) микориза формируется при оплетении корней растений гифами гриба в виде плотного чехла. Этот тип распространен у древесных растений (березы, липы, дуба, осины и др.). Корневые волоски при наличии такой микоризы отмирают. Гифы гриба полностью обеспечивают растение водой и минеральными веществами. При эндотрофной (внутренней) микоризе гифы гриба проникают внутрь клеток корня, но клетки остаются живыми, разрушается грибница, и ее содержимое постепенно усваивается растением. Эктотрофная микориза чаще встречается у травянистых растений.

Для некоторых растений (дуб, сосна, осина и др.) наличие грибов является обязательным условием в связи с особым типом питания — микотрофным, т.е. питанием с помощью грибов.

Растения могут вступать в симбиоз с бактериями рода Rhizobium, что приводит к формированию на корнях клубеньков. Бактерии проникают в корни растений из почвы через стенки корневых волосков, вызывают разрастание и увеличение в размерах клеток корня. В результате образуются наросты — клубеньки, в которых развиваются колонии бактерий. Бактерии фиксируют атмосферный азот и переводят его в связанное состояние, в котором он усваивается растением. Сами бактерии используют вещества, которые находятся в клетках корня. Таким образом, бактерии улучшают азотное питание растений, при отмирании корней они обогащают почву азотом. Образование клубеньков на корнях свойственно в основном представителям семейства бобовые (клеверу, люцерне, гороху, вике и др.) (рис. 60).

Рисунок 60. Клубеньки на корнях бобовых растений

Биологическая библиотека — материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2018-2023 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник

42 Корень как орган растения. Его признаки и функции. Происхождение и развитие корня в эволюции.

Корень —осевой, обычно подземный вегетативный орган высших растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям. На корне нет листьев, в клетках корня нет хлоропластов.

Ризомоид(нижняя часть телома погрузившаяся в почву, чаще с дихотомическим ветвлением)->ризоиды(одноклеточные у мхов, многоклеточные у папоротников; функционально разделяются на всасывающие и закрепляющие)->ризофор(особая структура, к которой прикрепляются ризоиды)->главный корень и боковые корни(аллоризная корневая система)->гоморизная корневая система из придаточных корней.

Признаки корня как органа:

- радиальная симметрия, которая проявляется в строго упорядоченном развитии боковых корней и формировании ризостихий.

- работа апекса (работает внутрь органа, обеспечивая формирование всех тканей и наружу – формирование чехлика).

- Закрепление растения в субстрате.

- Вегетативное размножение.

- Синтез биологически активных веществ (гормоны)

- Поглощение воды и веществ

- Запасающая

- Выделительная

- Симбиоз (с грибами и бактериями)

- У многих растений корни выполняют особые функции (воздушные корни, корни-присоски).

43 Развитие проводящих тканей в стебле. Формирование проводящих элементов из прокамбия.

- Оно может происходить центростремительно, т. е. самые первые элементы (протоксилема) возникают на периферии прокамбиального пучка, а самые последние (метаксилема) образуются в центре (или, по крайней мере, ближе к центру). Это экзархный тип образования ксилемы (или экзархная ксилема).

- Может быть, и прямо противоположный тип формирования первичной ксилемы — когда вычленение элементов ксилемы из клеток прокамбия идет центробежно, от центра к периферии, когда, следовательно, протоксилема располагается в центре, а метаксилема образует внешний край первичной ксилемы. В таком — эндархном — типе ксилемы различают две его модификации. Если центробежное формирование ксилемы происходит в прокамбии, расположенном в виде колечка (и где, следовательно, центральная часть верхушки осевого органа превратится в сердцевину), то за таким типом образования первичной ксилемы сохраняют название эндархной ксилемы. Если же, напротив, центробежное формирование ксилемы происходит в прокамбии, представляющем собой один центральный пучок в верхушке осевого органа, то такую ксилему принято называть центрархной. Этот тип формирования ксилемы характерен для древнейших высших растений и справедливо считается самым примитивным. Напротив, эндархный тип рассматривается как наиболее совершенный.

- Третий тип формирования ксилемы носит название мезархного. При этом самые первые элементы ксилемы возникают в средней части прокамбиального тяжа и последующее появление других элементов идет и к центру и к периферии возникающего тяжа первичной ксилемы.

Источник