44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

Вторичное строение корня. У голосеменных и двудольных растений первичное строение сохраняется недолго и выше зоны всасывания сменяется вторичным. Вторичное утолщение корня происходит за счет деятельности вторичных боковых меристем – камбия и феллогена.

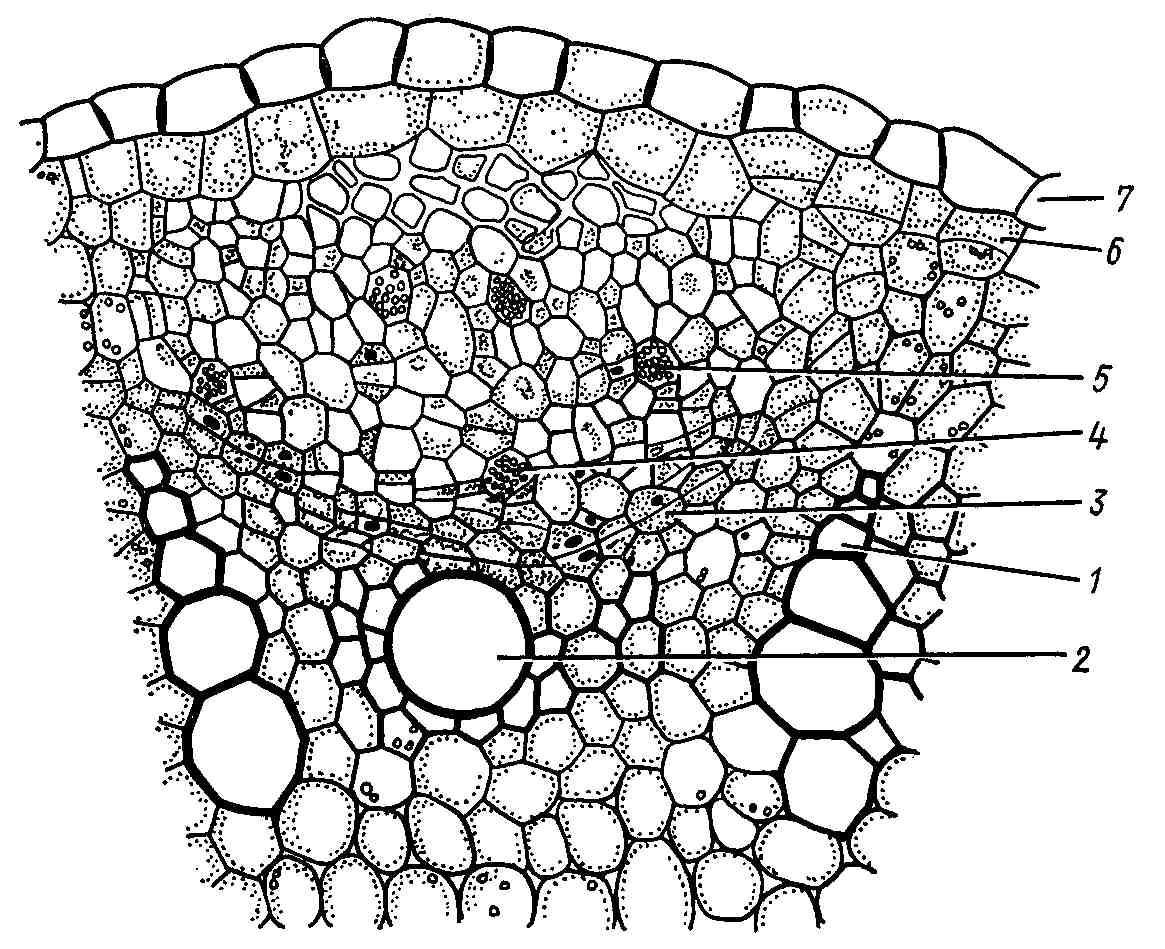

Камбий возникает в корнях из меристематических прокамбиальных клеток в виде прослойки между первичными ксилемой и флоэмой (рис. 4.9 ). В зависимости от числа флоэмных тяжей одновременно закладываются две или более зоны камбиальной активности. Сначала камбиальные прослойки разобщены между собой, но вскоре клетки перицикла, лежащие против лучей ксилемы, делятся тангенциально и соединяют камбий в непрерывный слой, окружающий первичную ксилему. Камбий откладывает внутрь слои вторичной ксилемы (древесины) и наружу вторичную флоэму (луб). Если этот процесс длится долго, то корни достигают значительной толщины.

Рис. 4.9. Заложение и начало деятельности камбия в корне проростка тыквы: 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичная флоэма; 6 – перицикл; 7 – эндодерма.

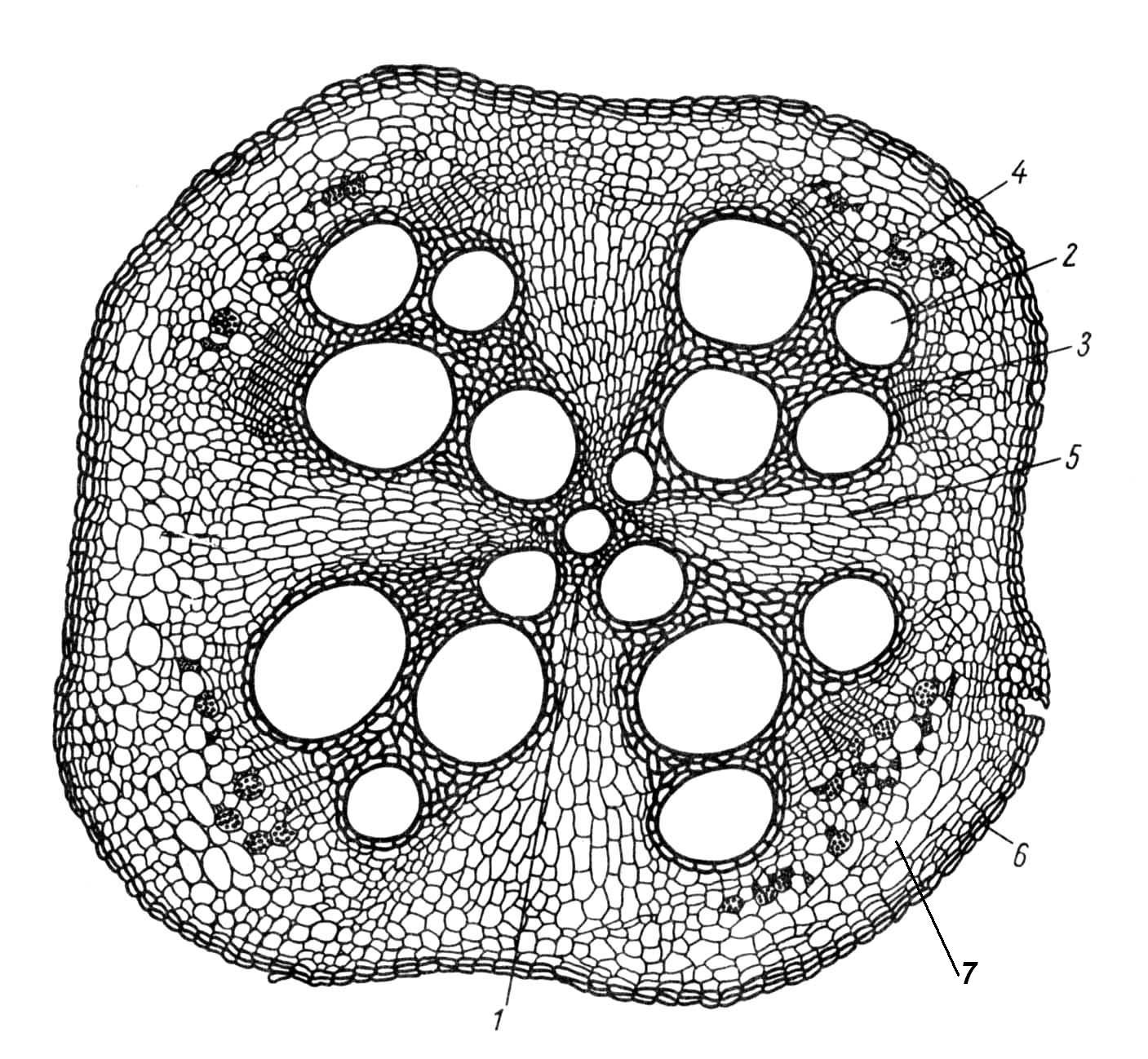

Участки камбия, возникшие из перицикла, состоят из паренхимных клеток и не способны откладывать элементы проводящих тканей. Они образуют первичные сердцевинные лучи, представляющие собой широкие участки паренхимы между вторичными проводящими тканями (рис. 4.10 ). Вторичные сердцевинные, или лубодревесинные лучи возникают дополнительно при длительном утолщении корня, они обычно yже первичных. Сердцевинные лучи обеспечивают связь между ксилемой и флоэмой корня, по ним происходит радиальный транспорт различных соединений.

В результате деятельности камбия первичная флоэма оттесняется наружу и сдавливается. Звезда первичной ксилемы остается в центре корня, ее лучи могут сохраняться в течение длительного времени (рис. 4.10 ), но чаще центр корня заполняется вторичной ксилемой, и первичная ксилема становится незаметной.

Рис. 4.10. Поперечный срез корня тыквы (вторичное строение ): 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичный сердцевинный луч; 6 – пробка; 7 – паренхима вторичной коры.

Ткани первичной коры не могут следовать за вторичным утолщением и обречены на гибель. Они заменяются вторичной покровной тканью – перидермой, которая может растягиваться на поверхности утолщающегося корня благодаря работе феллогена. Феллоген закладывается в перицикле и начинает откладывать наружу пробку, а внутрь — феллодерму. Первичная кора, отрезанная пробкой от внутренних живых тканей, отмирает и сбрасывается (рис. 4.11 ).

Клетки феллодермы и паренхима, образовавшаяся за счет деления клеток перицикла, образуют паренхиму вторичной коры, окружающую проводящие ткани (рис. 4.10 ). Снаружи корни вторичного строения покрыты перидермой. Корка образуется редко, лишь на старых корнях деревьев.

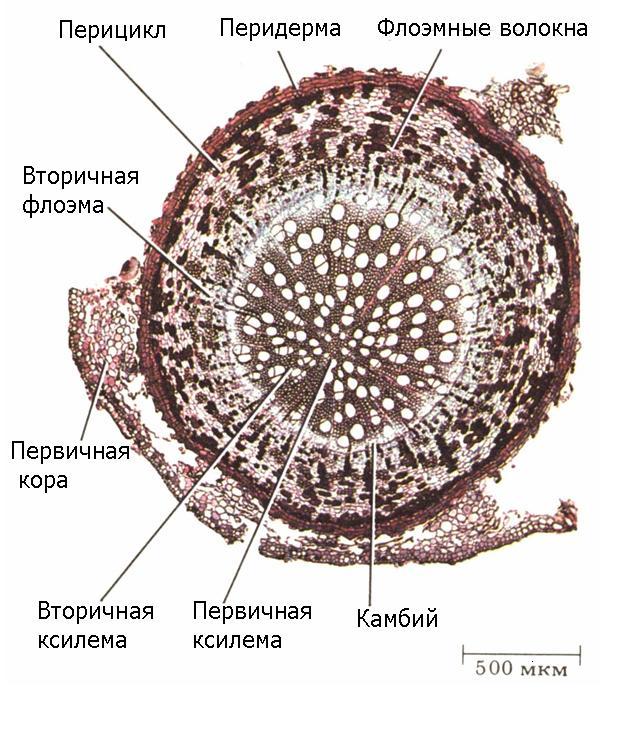

Многолетние корни древесных растений в результате длительной активности камбия нередко сильно утолщаются. Вторичная ксилема у таких корней сливается в сплошной цилиндр, окруженный снаружи кольцом камбия и сплошным кольцом вторичной флоэмы (рис. 4.11 ). По сравнению со стеблем границы годичных колец в древесине корня выражены значительно слабее, луб развит сильнее, сердцевинные лучи, как правило, шире.

Рис. 4.11. Поперечный срез корня ивы в конце первого вегетационного периода.

Диагностика корня вторичного происхождения:

- Покровная ткань – перидерма

- ПК отсутствует

- В центре ЦОЦ сохраняются лучи первичной ксилемы (от 1 до 5), между которыми располагаются открытые коллатеральные пучки в количестве, соответствующем лучам первичной ксилемы

Источник

Анатомическое строение корня

В зоне деления корня в апикальной меристеме в определенной последовательности и строго закономерно возникают внутренние ткани. Причем, здесь есть четкое разделение на два отдела. От среднего слоя инициальных клеток происходит наружный отдел, который называется периблемой. От верхнего слоя инициальных клеток происходит внутренний отдел, его называют плеромой.

Из плеромы в последствии формируется стела (центральный цилиндр), одни из ее клеток превращаются в сосуды и трахеиды, из других происходят ситовидные трубки, из третьих — клетки сердцевины и т.д.

Из клеток периблемы образуется первичная кора корня, которая состоит из паренхимных клеток основной ткани.

Из дерматогены (наружного слоя клеток), расположенной на поверхности корня, обособляется первичная покровная ткань, которую называют эпиблемой или ризодермой. Ризодерма — однослойная ткань, которая достигает своего полного развития в зоне поглощения.

Первичное строение корня.

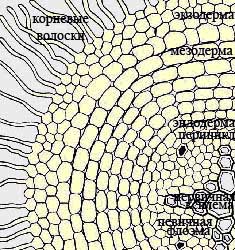

Первичное строение корня является результатом дифференциации меристемы апекса. В первичной структуре корня в области его кончика, можно выделить 3 слоя: наружный — эпиблему, средний — первичную кору и центральный осевой цилиндр — стелу. См. рисунок ниже.

В сформированной ризодерме образуется множество тончайших выростов — корневых волосков (см. рисунки ниже).

Эндодерма, мезодерма и экзодерма

Корневые волоски недолговечны. Воду и и растворённые в воде вещества они могут активно поглощать лишь только в растущем состоянии. Благодаря образованию волосков увеличивается более чем в 10 раз общая поверхность зоны всасывания. Как правило, длина волосков составляет не более 1 мм. Они покрыты очень тонкой оболочкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ.

В клетки корневых волосков вода проникает пассивно, а именно, благодаря разности в осмотическом давлении почвенного раствора и клеточного сока. А вот минеральные вещества поступают в корневые волоски в результате активного всасывания. Это процесс протекает с затратами энергии, чтобы преодолеть градиент концентрации. После попадания в цитоплазму, минеральные вещества передаются от корневого волоска до ксилемы от клетки к клетке. Благодаря корневому давлению, которое создается силой всасывания всех корневых волосков, а также испарению воды с поверхности листьев растения (транспирацией) обеспечивается движение почвенного раствора вверх по сосудам корня и стебля.

Все эти энергоемкие процессы растение может обеспечивать за счет дыхания!

В результате диффузии кислорода из почвы в ткани происходит дыхание. Для дыхания растениям необходимы органические вещества. Эти органические вещества поступают в корень из листьев. Энергия, образуемая в процессе дыхания, запасается в молекулах АТФ. Эта энергия будет расходоваться на деление клеток, рост, процессы синтеза, транспорт веществ и т.п. Именно по этой причине необходимо, чтобы в почву проникал воздух, а для этого почву надо рыхлить. Кроме того, благодаря рыхлению почвы в ней сохраняется влага, поэтому рыхление часто называют еще «сухим поливом».

Первичная кора, которая, как было сказано выше, образуется из периблемы, состоит из живых тонкостенных паренхимных клеток. В первичной коре можно выделить 3 четко различающихся друг от друга слоя: эндодерму, мезодерму и экзодерму.

Эндодерма — это внутренний слой первичной коры, который прилегает непосредственно к центральному цилиндру или стеле. Эндодерма состоит из одного ряда клеток, у которых есть утолщения на радиальных стенках (также они называются пояски Каспари), чередуемых с тонкостенными пропускными клетками. Эндодерма контролирует прохождение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно, так называемые горизонтальные токи.

Следующим слоем, идущим после эндодермы является мезодерма или средний слой первичной коры. В состав мезодермы входят клетки с системой межклетников, расположенные рыхло. По этим клеткам идет интенсивный газообмен. В мезодерме происходит синтез пластических веществ и дальнейшее их передвижение в другие ткани, накапление запасных веществ, а также располагается микориза.

Последний, наружный слой первичной коры называют экзодермой. Экзодерма располагается непосредственно под ризодермой, а по мере того, как отмирают корневые волоски, оказывается на поверхности корня. В данном случае экзодерма может выполнять функции покровной ткани: у нее происходит утолщение и опробковение клеточных оболочек, отмирание содержимого клеток. Среди этих опробковевших клеток остаются неопробковевшие пропускные клетки. Через эти пропускные клетки происходит прохождение веществ.

Наружный слой стелы, который примыкает к эндодерме, называют перициклом. Его клетки в течение длительного времени сохраняют способность к делению. В этом слое происходит зарожение боковых корешков, поэтому перицикл еще называют корнеродным слоем. Характерной чертой корней является чередование в стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема образует звезду. У различных групп растений число лучей этой звезды может быть разным. Между лучами этой зведы располагается флоэма. В самом центре корня могут располагаться элементы первичной ксилемы, склеренхима или тонкостенная паренхима. Характерной особенностью корня, которая отличает его по анатомической структуре от стебля, является чередование первичной ксилемы и первичной флоэмы по периферии стелы.

Такое первичное строение корня характерно для молодых корней у всех групп высших растений. У папоротников, хвощей, плаунов и представителей класса однодольных цветковых растений первичная структура корня сохранятся в течение всей его жизни.

Вторичное строение корня.

У голосеменных и двудольных покрытосеменных растений первичная структура корня сохраняется только до начала процесса его утолщения Этот процесс — результат деятельности вторичных боковых меристем — камбия и феллогена (или пробкового камбия).

Началом процесса вторичных изменений является появление прослоек камбия под участками первичной флоэмы, направленных вовнутрь от неё. Возникает камбий из слабо дифференцированной паренхимы центрального цилиндра. Наружу он откладывает элементы вторичной флоэмы (или луба), а вовнутрь — элементы вторичной ксилемы (или древесины). В начале этого процесса прослойки камбия разобщены, в дальнейшем происходит их смыкание и образуется сплошной слой. Это происходит благодаря тому, что клетки перицикла интенсивно делятся напротив лучей ксилемы. Из камбиальных участков, которые возникли из перицикла, образуются только паренхимные клетки, так называемых сердцевинных лучей. А вот остальные клетки камбия образуют проводящие элементы: ксилему и флоэму.

Первичное и вторичное строение корня

За счет того, что данный процесс идет долго, корни могут достигать значительной толщины. Если рассмотреть многолетний корень, в его центральной части, как правило, остается отчетливо выраженная лучевая первичная ксилема.

В перицикле возникает также и пробковый камбий (или феллоген). Он откладывает наружу слои клеток вторичной покровной ткани или пробки. Т.к. первичная кора (эндодерма, мезодерма и экзодерма), оказывается изолирована пробковым слоем от внутренних живых тканей, она со временем отмирает.

Информация о статье:

В статье описано первичное строение корня, какие три слоя есть в его составе. Вторичное строение корня. Как оно образуется и чем отличается от первичного.

Источник