Первичное строение корня

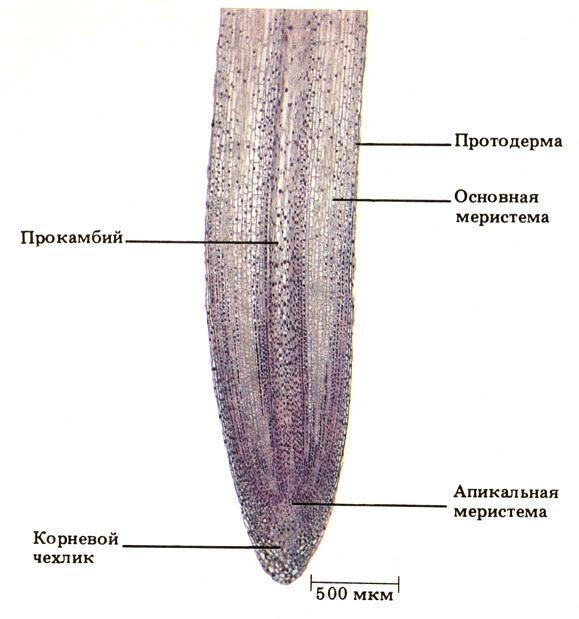

Первичная структура корня образуется в результате деятельности апикальной меристемы. Корень отличается от побега тем, что его апикальная меристема откладывает клетки не только внутрь, но и наружу, пополняя чехлик. Число и расположение инициальных клеток в апексах корней значительно варьируют у растений, принадлежащих к разным систематическим группам. Производные инициалей уже вблизи апикальной меристемы дифференцируются в первичные меристемы:

1) протодерму,

2) основную меристему

3) прокамбий.

Из этих первичных меристем в зоне всасывания формируются три системы тканей:

3) осевой (центральный) цилиндр, или стела.

Ризодерма (эпиблема, эпидерма корня) – всасывающая ткань, образующаяся из протодермы, наружного слоя первичной меристемы корня. В функциональном отношении ризодерма представляет собой одну из важнейших тканей растения. Через нее идет поглощение воды и минеральных солей, она взаимодействует с живым населением почвы, через ризодерму из корня в почву выделяются вещества, помогающие почвенному питанию. Поглощающая поверхность ризодермы сильно увеличена благодаря наличию у части клеток трубчатых выростов – корневых волосков.

Каждый корневой волосок представляет собой длинный вырост одной из клеток ризодермы, в кончике его обычно находится ядро клетки. Корневой волосок содержит тонкий пристенный слой цитоплазмы, более плотный на верхушке волоска, а в центре — крупную вакуоль. Стенка волоска очень тонкая и состоит из целлюлозы и пектиновых веществ. Ее наружные слои содержат слизь, что способствует установлению более тесного контакта с частицами почвы. Слизь создает благоприятные условия для поселения полезных бактерий, влияет на доступность почвенных ионов и защищает корень от иссушения. В физиологическом отношении ризодерма отличается большой активностью. Она поглощает минеральные ионы с затратой энергии. В гиалоплазме имеется большое количество рибосом и митохондрий, что характерно для клеток с высоким уровнем обмена веществ.

Рис. Продольный срез кончика корня лука.

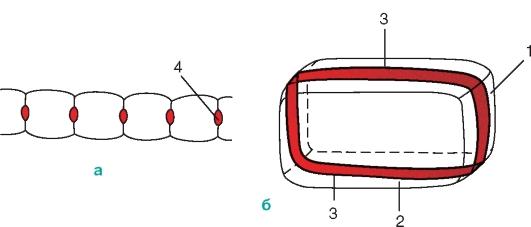

Рис. Первичное строение корня однодольного (а) и двудольного (б) растений (поперечные срезы): 1 — центральный (осевой) цилиндр; 2 — остатки эпиблемы; 3 — экзодерма; 4 — мезодерма; 10 — корневой волосок

Со временем ризодерма может слущиваться, и тогда покровную функцию выполняет экзодерма, а после ее разрушения — слой клеток мезодермы, иногда мезодермы и перицикла, стенки которых опробковевают и одревесневают. Именно поэтому старые корни однодольных растений имеют меньший диаметр, чем молодые.

Из основной меристемы формируется первичная кора. Первичная кора корня дифференцирована на:

1) экзодерму – наружную часть, лежащую непосредственно за ризодермой,

2) мезодерму – среднюю часть (паренхима первичной коры),

3) эндодерму – самый внутренний слой.

Наружные слои первичной коры, подстилающие ризодерму, образуют экзодерму. Экзодерма возникает как ткань, регулирующая прохождение веществ из ризодермы в кору, но после отмирания ризодермы выше зоны всасывания она оказывается на поверхности корня и превращается в защитную покровную ткань. Экзодерма формируется как один слой (реже несколько слоев) и состоит из живых, многоугольных по форме, паренхимных клеток, плотно сомкнутых между собой. Клеточные стенки пропитаны суберином, т.е. опробковевают. Это обеспечивает непроницаемость клеток для воды и газов. В экзодерме, обычно под корневыми волосками, сохраняются живые пропускные клетки с тонкими целлюлозными стенками, через которые проходят вода и минеральные вещества, поглощенные ризодермой.

Под экзодермой находятся живые паренхимные клетки мезодермы. Это основная масса первичной коры, наиболее широкая ее часть, образованная живыми паренхимными клетками с тонкими стенками. Клетки мезодермы расположены рыхло, по системе межклетников вдоль оси корня циркулируют газы, необходимые для дыхания клеток, выполняют запасающую функцию, а также функцию проведения воды и растворенных в ней солей от корневых волосков в центральный осевой цилиндр по межклетникам.

У болотных и водных растений, корни которых испытывают недостаток кислорода, мезодерма часто представлена аэренхимой. Также в мезодерме могут присутствовать механические и выделительные ткани.

Самый внутренний однорядный слой первичной коры – эндодерма. Она в виде непрерывного цилиндра окружает стелу. Клетки эндодермы плотно сомкнуты и почти квадратные в поперечном сечении. В зависимости от степени утолщения клеточной стенки различают два типа эндодермы:

1) эндодерму с поясками Каспари (на поперечном срезе они выглядят как пятна Каспари),

2) эндодерму с подковообразными утолщениями стенок.

Эндодерма в своем развитии может пройти три ступени. На первой ступени ее клетки плотно прилегают друг к другу и имеют тонкие первичные стенки. На их радиальных и поперечных стенках образуются утолщения в виде рамочек – пояски Каспари. Пояски соседних клеток тесно смыкаются между собой, так что вокруг стелы создается их непрерывная система. В поясках Каспари откладываются суберин и лигнин, что делает их непроницаемыми для растворов, т.к. эти вещества закрывают в местах своего отложения плазмодесменные канальцы. Поэтому вещества из коры в стелу и из стелы в кору могут пройти только по симпласту, т. е. через живые протопласты клеток эндодермы и под их контролем. У многих двудольных и голосеменных растений процесс дифференциации эндодермы поясками Каспари заканчивается.

На второй ступени развития суберин откладывается по всей внутренней поверхности клеток эндодермы. При этом некоторые клетки сохраняют первичное строение. Это пропускные клетки, они остаются живыми, и через них осуществляется связь между первичной корой и центральным цилиндром. Как правило, они расположены напротив лучей первичной ксилемы радиального пучка.

У корней, не обладающих вторичным утолщением, эндодерма может получить третичное строение. Оно характеризуется сильным утолщением и одревеснением всех стенок, или чаще сравнительно тонкими остаются стенки, обращенные наружу. Пропускные клетки сохраняются и в третичной эндодерме. Эндодерма с подковообразными утолщениями стенок развивается чаще у однодольных растений, когда в клетках эндодермы происходит дальнейшее утолщение клеточных стенок за счет отложения суберина. Образуется толстая вторичная клеточная стенка, которая в дальнейшем одревесневает. Неутолщенной остается только наружная клеточная стенка.

Считается, что эндодерма выполняет роль гидравлического барьера, способствуя продвижению минеральных веществ и воды из первичной коры в центральный осевой цилиндр и препятствуя их выходу обратно.

Рис. Первичное строение корня ириса (общий план): 1 — экзодерма; 2 — остатки ризодермы; 3 — паренхима первичной коры; 4 — пропускная клетка эндодермы; 5 — эндодерма с подковообразными утолщениями; 6 — перицикл; 7 — сосуды ксилемы; 8 – флоэма

Рис. Схема строения клетки эндодермы: а — общий вид; б — поперечный разрез клеток; 1 — поперечная стенка клетки; 2 — продольная радиальная стенка; 3 — поясок Каспари; 4 — пятна Каспари

Центральный (осевой) цилиндр, или стела формируется в центре корня. Уже вплотную к зоне деления самый наружный слой стелы образует перицикл, клетки которого долго сохраняют характер меристемы и способность к новообразованиям. В молодом корне перицикл состоит из одного ряда живых паренхимных клеток с тонкими стенками. Перицикл выполняет несколько важных функций. У большинства семенных растений в нем закладываются боковые корни. У видов с вторичным ростом он участвует в формировании камбия и дает начало первому слою феллогена. В перицикле часто происходит образование новых клеток, входящих затем в его состав. У некоторых растений в перицикле возникают также зачатки придаточных почек. В старых корнях однодольных растений клетки перицикла часто склерифицируются.

За перициклом, в виде центрального тяжа, находятся клетки прокамбия, которые дифференцируются в первичные проводящие ткани. Элементы флоэмы и ксилемы закладываются по кругу, чередуясь друг с другом, и развиваются центростремительно. Однако ксилема в своем развитии обычно обгоняет флоэму и занимает центр корня. На поперечном разрезе первичная ксилема образует звезду, между лучами которой располагаются участки флоэмы (рис. 4.4). Такая структура получила название радиального проводящего пучка. Элементы ксилемы максимально приближены к поверхности стелы, и в них легче, минуя флоэму, проникают растворы, поступающие из коры. Центральная часть корня обычно занята одним или несколькими крупными сосудами ксилемы.

Первичная структура корня характерна для молодых корней всех групп растений. У споровых и однодольных растений первичное строение корня сохраняется в течение всей жизни.

Источник

1. Корень

Корни всасывают из почвы воду с растворёнными минеральными солями и обеспечивают ими все органы растения.

Главный корень образуется из зародышевого корешка и появляется первым из семени при его прорастании.

Придаточными называют корни, которые появляются на стеблях, листьях, клубнях, луковицах, корневищах.

Совокупность всех корней растения составляет его корневую систему. В зависимости от того, какие корни в неё входят, различают \(2\) типа корневых систем:

Стержневая корневая система состоит из одного главного и множества боковых корней. Такая корневая система имеется у одуванчика, щавеля, моркови, свёклы и др.

Мочковатая корневая система образована придаточными и боковыми корнями примерно одинаковых размеров. В такой корневой системе главный корень не развит или отмирает. Мочковатая корневая система имеется у ржи, кукурузы, лука, подорожника и др.

На самом кончике корешка находится корневой чехлик . Он состоит из клеток покровной ткани и защищает самую уязвимую часть корня от механических повреждений. Клетки корневого чехлика живут недолго, они постоянно слущиваются и разрушаются.

Под корневым чехликом расположены клетки образовательной ткани (конус нарастания). Там происходит непрерывное деление клеток. Поэтому этот участок корня называется зоной деления .

За зоной деления находится зона роста (растяжения) . Здесь молодые клетки вытягиваются, в результате чего растут в длину и обеспечивают удлинение корня.

За зоной роста находится зона всасывания , в которой происходит поглощение воды и минеральных веществ корневыми волосками .

Большое количество корневых волосков увеличивает поверхность всасывания. Корневые волоски непосредственно соприкасаются с почвой и поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества. Поэтому при пересадке растений корни надо беречь и перемещать с наиболее возможным количеством окружающей их почвы.

Источник