Как деревья поднимают воду высоко наверх

Казалось бы довольно простой вопрос из школьной биологии: как вода из почвы поднимается на много метров вверх до листьев дерева. Секвойя иногда вырастает высотой 100 метров, и вода транспортируется до самой верхушки без насосов и моторов в корнях, и всё против силы тяжести. Но ответ довольно сложен, действуют несколько разных физических факторов, и ученые до сих пор уточняют, какой из них играет большую роль.

Вода — основа жизни на Земле, и для деревьев она важна не меньше, чем для людей. Раскрытие механизмов транспортировки воды на верх в деревьях лежит на стыке следующих наук: физика, гидравлика, химия, биология, и цитология (наука изучающая клетки).

Первое, что вспоминается, когда задумываешься о транспортировки воды деревьями — это капиллярный эффект. Смысл в том, что жидкость поднимается в узких каналах вверх, благодаря силам взаимодействия молекул (смачивание). Причем чем меньше диаметр канала, тем выше может подняться cтолб жидкости. Этот эффект довольно нагляден в быту (на различных пористых материалах): так намокает вверх снежок в грязной луже, салфетка или кирпич, если касается воды.

Но одного капиллярного эффекта тут недостаточно: длинных трубок в прямом смысле в проводящей ткани (ксилеме) дерева нет (там клеточные стенки), да и при нормальном давлении столб воды не может быть выше 10,3 м. Для кустов пойдет, но большинство деревьев растут выше. Чтобы поднять воду еще выше, нужно большее давление (выше атмосферного ~10 раз в случае гигантов секвой и эвкалиптов). Какой же природный насос его создает? А давление в коре дерева приличное, есть много практических опытов это доказывающих.

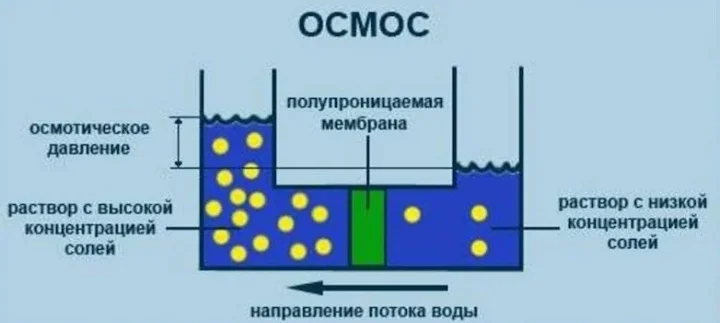

У деревьев в корнях такой насос есть — работает он на принципах прямого осмоса. В клетках корней есть мембраны с особой проводимостью, давление воды повышается за счет различной концентрации растворенных солей в почве и в тканях дерева (у корней живого дерева вода с меньшим содержанием солей). Клетки работают как каскад насосов. Соли остаются в тканях дерева, вода поступает для роста новых клеток и процесса фотосинтеза, а излишек (90%) просто испаряется через листья (там есть регулируемые поры). Осмос работает и весной, пока еще нет листьев.

А вот к испарению воды с листьев стоит присмотреться подробнее. Оно тоже влияет на тягу воды от корней к верху дерева (сила Лапласа), и называется весь процесс транспирация. Транспирация не только работает на перенос жидкости в дереве, но и защищает его от перегрева. Важным условием работы такого испарительного насоса является когезия (неразрывность) транспортируемой воды в ксилеме и адгезия к капиллярам. Испарение воды с листьев «подсасывает» пониженным давлением новую воду снизу вверх. Ток воды наверх дерева может достигать 2 мм в секунду.

А с ростом высоты дерева, повышается влияние электрических факторов (да без электрических сил не обошлось, в микромире они играют важнейшую роль). Растет разница электрических потенциалов, и это влияет на «сцепляемость» молекул воды и неразрывность поднимаемого потока.

Как видим, деревья используют различные методы транспортировки воды вверх против силы тяжести, причем в разное время года и для разных растений действуют различные «насосы» или их комбинации. Деревья, которые нас окружают, могут удивлять, ученым еще есть над чем поработать.

Источник

Корни обеспечивают растение водой

Корни обеспечивают растение водой, выполняя всасывающую функцию, это обеспечивает поступление воды из почвы в наземные части растения.

Корневая система

Вода в растение поступает из почвенного раствора через корневую систему. Всасывает воду растение не всей поверхностью корня, а только его корневыми волосками. Количество их громадно и достигает нескольких миллиардов у одного растения. Корневые волоски недолговечны, и отмершие быстро заменяются новыми, которые образуются ближе к кончику корня.

Корневые волоски во много раз увеличивают всасывающую поверхность корня. Остальная часть корня покрыта пробкой и служит для проведения воды и закрепления растения в почве. Например, у хлебных злаков общая поверхность корней в 130 раз превосходит надземную.

Корни злаков углубляются в почву на 1,5-2 м, у люцерны и других растений засушливых мест -значительно глубже.

Корни значительно распространяются и в ширину. Общая длина корней со всеми их разветвлениями измеряется километрами, а у крупных растений, например сосны — десятками километров.

Размеры корневой системы

Размеры корневой системы растений непостоянны и зависят от условий, в которых развивается растение. В южных районах растения имеют более развитую и проникающую глубже в почву корневую систему по сравнению с северными, где корни прижаты к поверхности почвы.

Способность корней к ветвлению в 1000 раз превышает таковую у надземных органов.

Корневая система деревьев прижата к поверхности почвы. Огромная корневая система дает возможность растению использовать минимальное количество воды, находящейся в почве.

Поглощение воды непосредственно надземными частями растения — листьями и стеблем — ничтожно, и не может удовлетворить потребности большинства растений в воде. Водные растения, не покрытые кутикулой и пробкой, поглощают воду и минеральные вещества всей поверхностью.

Корневое давление

Всосанная вода передвигается по корню вначале перпендикулярно длине корня, по направлению к центральному его цилиндру, где расположены сосуды. Этот короткий путь воды идет по живым клеткам корня.

Передвижение ее в этом направлении объясняется разницей между величинами сосущей силы клеток. По направлению от периферии корня к его центральному цилиндру сосущая сила клеток возрастать вследствие чего вода доходит до центрального цилиндра корня и затем по сосудам поднимается в надземные органы.

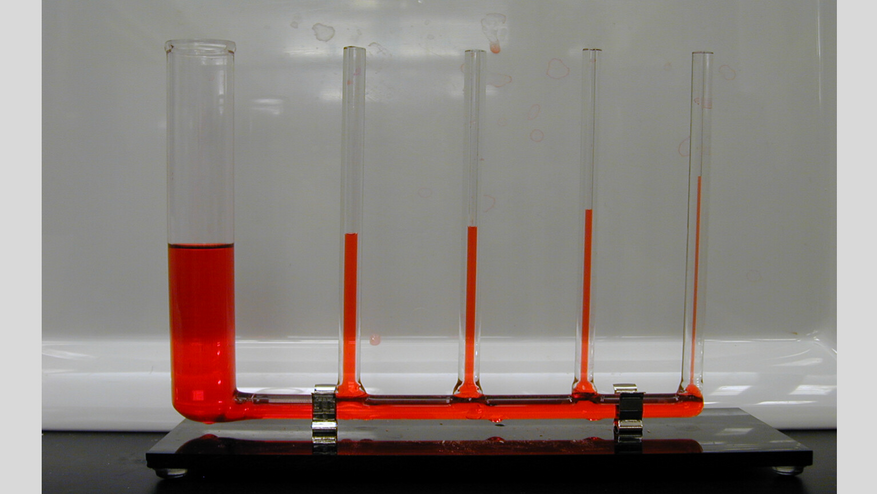

Сила с которой корень нагнетает воду в надземные органы, называется корневым давлением. Корневое давление можно наблюдать, срезав стебель хорошо увлажненного растения. Через несколько минут с поверхности среза выделяется сок, называемый пасокой.

Это явление называется плачем растения. Корневое давление можно измерить, надев на конец срезанного стебля резиновую трубку и соединив ее с манометром. Показатель корневого давления неодинакова у разных растений: у травянистых растений — 1-3 атм, у древесных обычно выше.

Гуттация

Корневое давление можно наблюдать, не повреждая растение, во влажной атмосфере. В этом случае нет испарения воды с поверхности листьев, (подробнее: Транспирация у растений), вода выдавливается через особые отверстия (гидатоды) в виде капель и скапливается на кончиках листьев.

Такое явление называется гуттацией и тоже доказывает наличие корневого давления.

Корневое давление играет важную роль в поднятии воды по растению в весеннее время до распускания листьев, а также в ночные часы, когда ликвидируется водный дефицит, создающийся в течение дня.

Корневое давление называют еще нижним концевым двигателем водного тока.

Влияние внешних условий на всасывающую деятельность корней

Скорость поступления воды в корни растения зависит от следующих показателей:

Температура почвы

Приведем такой пример: если обложить горшок с растением снегом или льдом, то через некоторое время растение завянет. Это объясняется тем, что скорость поступления воды в растение с понижением температуры замедляется, а испарение наземных органов растения, которые находятся при другой, более высокой, чем корни, температуре, остается довольно высоким.

Задержка всасывания воды с понижением температуры почвы объясняется повышением вязкости протоплазмы во всасывающих клетках корня.

При резком понижении температуры почвы наблюдается увядание растений, приводящее к нарушению многих физиологических процессов: закрываются устьица, уменьшаются испарение воды и фотосинтез, задерживаются поступление минеральных веществ (главным образом азота) и переработка поступивших в клетку веществ.

У озимых злаков вода в корни поступает почти без задержки, поэтому по сравнению с другими растениями они могут хороню расти ранней весной и осенью.

Наличие кислорода

Наличие кислорода в почве также играет большую роль в поступлении воды в растение. Протоплазма клеток корня активно продвигает воду только при наличии энергии, выделяемой в процессе дыхания клеток.

При недостатке кислорода в плохо аэрируемых почвах замедляется дыхание, тормозится деление клеток образовательной ткани, что задерживает рост корня.

Наличие кислорода в почве — обеспечивает поступлении воды в растение. В результате вода в растение поступает очень медленно, в клетках нарушается обмен веществ: накапливаются спирты, углекислота и органические кислоты, изменяющие осмотические свойства протоплазмы.

Такое явление может наблюдаться при плохой обработке почвы, ее заболачивании, а также при вымокании растений весной и осенью в низких местах, залитых водой.

Концентрация почвенного раствора

Поступление воды в растение также зависит от концентрации почвенного раствора. Вода начнет поступать в растение лишь в том случае, если концентрация клеточного сока корня будет больше концентрации почвенного раствора.

В противном случае растения не только не могут взять воду из почвы, но и сам почвенный раствор будет высасывать ее из клеток. На соленных почвах с высокой концентрацией почвенного раствора развивается особая галофитная растительность, приспособленная к высокому содержанию солей в почве.

Почва должна быть структурной, чтобы обеспечить нормальный водный, воздушный и температурный режим растений. Неблагоприятные условия температуры, недостаток кислорода, высокая концентрация почвенного раствора создают физиологическую сухость почвы.

В таких условиях корни обеспечивают растение водой замедленно. Но это понятие относительно: имеются растения, которые могут использовать воду и этих почв.

Источник