Корневой рак

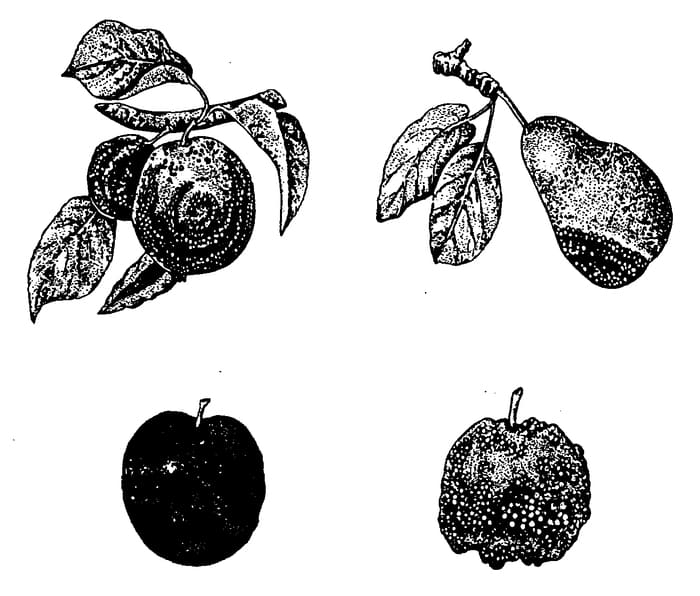

Парша яблони и груши — одно из самых опасных, повсеместно встречающихся грибных заболеваний, поражающее листья, бутоны, цветки, плоды, реже молодые побеги. Болезнь особенно вредоносна в годы с влажной и теплой погодой в весенне-летний период вегетации. На листьях пятна, вначале слабо выраженные, слегка желтоватые, как бы маслянистые, затем на них появляется зеленовато-бурый налет спороношения гриба. На листьях яблони налет преимущественно с верхней стороны, у груши — с нижней. На плодах пятна округлые серо-черные со светлым узким ободком от разрыва кожицы. При раннем поражении плоды приобретают уродливую форму и в месте поражения часто растрескиваются. У побегов, пораженных паршой, на коре вначале небольшие вздутия, которые затем разрываются и кора шелушится. Возбудители парши яблони и груши — строго специализированные патогены: гриб с яблони не может заразить грушу, и наоборот, парша с груши не может перейти на яблоню.

Источник первичного заражения паршой — перезимовавшие пораженные листья, на которых в течение зимы развивается сумчатое спороношение. Сумкоспоры созревают в начале вегетации (чаще всего это совпадает с фазами выдвижения и обособления бутонов). Прорастание спор и заражение происходит только в капельной влаге (туман, роса, дождь). На пятнах парши при высокой влажности воздуха образуются в большом количестве летние споры, проратание которых идет при тех же условиях, как и для сумкоспор. За вегетацию возбудитель может дать до 8—10 генераций.

Кроме дождливой погоды, развитию парши способствуют густые, плохо проветриваемые посадки, ослабленные деревья из-за плохого ухода за садом. Степень поражения паршой во многом определяется сортовыми особенностями.

Наиболее поражаемыми сортами являются Грушовка московская, Мелба, Мантет, Бельфлер-китайка, Лобо, Ренет Семиренко. К устойчивым относятся Уэлси, Джонатан, Орловим, Имрус, Слава победителя, Ренет Черненко и др. Устойчивые к парше сорта груши Муратовская, Память Паршина.

Вредоносность парши выражается в снижении урожая и ухудшении его качества, в уменьшении прироста и снижении зимостойкости деревьев. Сильное поражение листьев паршой значительно увеличивает транспирацию, и деревья испытывают дефицит влаги. Болезнь сказывается и на закладке почек будущего года.

1 — пораженные листья; 2 — пораженные плоды

Меры защиты. Тщательное удаление опавших листьев осенью. В больших садах их запахивают, в небольших — собранные листья можно закапывать в землю, сжигать, компостировать, использовать на подстилку скоту. Опрыскивание производят соответствующими фунгицидами.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Мучнистая роса — грибная болезнь, распространена главным образом в южных и центральных зонах садоводства. Поражаются листья, побеги, бутоны, цветки, а иногда молодые плоды. Только что распустившиеся листья покрываются беловато-серым мучнистым налетом, постепенно приобретающим рыжеватый оттенок. Пораженные листья недоразвиты, складываются по главной жилке в лодочку.

Побеги покрываются таким же налетом, резко приостанавливают рост, верхушки их часто засыхают. У бутонов и цветков таким же налетом покрываются чашелистики, лепестки, цветоножки. Бутоны и цветки могут засыхать и опадать. При поражении развитие плодов замедляется, многие завязи преждевременно опадают, а на кожуре после налета образуется ржавая сетка.

Возбудитель зимует мицелием в почках пораженных побегов, весной с началом вегетации яблони мицелий возобновляет рост и образует бесполые споры, которые сразу же дают начало новым заражениям. Поэтому после сравнительно мягких зим в начале вегетации яблони наблюдается сильная вспышка развития мучнистой росы. Зимние температуры ниже -21 °С для зимующего мицелия возбудителя обычно губительны. Весной для развития мучнистой росы наиболее благоприятна сухая и жаркая по года.

Большинство районированных в южных зонах сортов яблони восприимчивы к мучнистой росе. Сравнительно устойчивы сорта Шафран летний, Кандиль-китайка, Ренет шампанский, Ренеторлеанский, Старк, Райка красная, Астраханское.

Мучнистая роса:

1 — пораженные побеги и листья; 2 — пораженное соцветие; 3 — конидиальное спороношение; 4 —сумчатое спороношение

Меры защиты. Своевременная вырезка пораженных побегов. Обработки фунгицидами: первая — в фазу выдвигания бутонов, вторая — сразу же после цветения, третья — через 12—15 дней спустя.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Монилиоз — болезнь, вызываемая сумчатыми грибами, может проявляться в форме плодовой гнили и монилиального ожога. Плодовая гниль начинается с небольшого бурого пятна, которое быстро разрастается и охватывает почти весь плод. Пораженная мякоть бурая, мягкая, на поверхности плода образуются концентрическими кругами желтовато-бурые подушечки спороношения возбудителя. Постепенно такие плоды затвердевают (мумифицируются) и становятся черно-синими. Развитие плодовой гнили чаще всего связано с механическими повреждениями кожуры, пораженностью паршой, повреждениями долгоносиками, плодожоркой, осами, птицами.

При монилиальном ожоге происходит быстрое побурение и засыхание цветков, плодовых веточек и целых побегов. Возбудитель попадает через ранки на коре или через цветки. Затяжной период цветения с прохладной сырой погодой способствует сильному заражению.

Плодовая гниль

Меры защиты. Сбор и уничтожение пораженных и мумифицированных плодов. Защита от повреждений и поражений плодов с использованием фунгицидов и инсектицидов. Вырезка ветвей и побегов, больных монилиальным ожогом.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Черный рак — грибная болезнь, может поражать листья, плоды, но наиболее вредоносна для коры.

На коре появляется как бы вмятина, кора в этом месте тускнеет, постепенно приобретает буровато-фиолетовый цвет, переходящий затем в черный. Пораженный участок выглядит как бы обуглившимся, затем кора трескается, поверхность ее покрывается мелкими бугорками. Участки пораженной коры постепенно разрастаются, и в течение нескольких лет скелетные ветви, а при поражении штамба и дерево могут погибнуть.

Возбудитель болезни обычно не поражает здоровую кору. Черный рак возникает на местах механических повреждений, подмерзаний коры, солнечных ожогов, повреждения насекомыми и т.п.

При поражении листьев появляются красновато-коричневые пятна округлой формы. На пятнах можно различить концентричность, со временем в центре пятен появляются немногочисленные черные точки. Это устьица пикнид, в которых формируются споры (пикноспоры). Пораженные плоды вначале имеют бурые пятна; затем они сильно разрастаются, охватывая плод целиком. Он чернеет, мумифицируется и покрывается мелкими бугорками (как на пораженной коре). Возбудитель сохраняется в пораженных коре, листьях, плодах. Обычно сильно болезнь развивается в загущенной, без санитарной обрезки кроне.

Черный рак и цитоспороз яблони:

1 — проявление черного рака на ветви и на листе; 2 — цитоспороз на ветви; 3 — пикниды и споры возбудителя черного рака (а) и цитоспороза (6)

Меры защиты против черного рака носят профилактический и лечебный характер. Поэтому обязательно должна соблюдаться высокая агротехника, ежегодная обрезка и вырезка заболевших ветвей, защита коры от солнечных ожогов и механических повреждений. При обнаружении первых очагов поражения коры проводят лечение таких ран. Для этого садовым ножом вырезают пораженный участок коры, захватывая 1-2 см здоровой коры (она на срезе имеет зеленоватую окраску). Рану дезинфицируют 3 %-м раствором медного или железного купороса и замазывают садовым варом.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Цитоспороз — широко распространенное заболевание на лиственных породах деревьев, в том числе на семечковых и косточковых плодовых. Обычно поражаются побеги, ветви, а иногда и штамбы. Кора в местах поражения начинает засыхать, часто охватывая ветвь по кольцу. Цвет пораженной коры такой же, как и здоровой, а при попытке отделить ее от древесины — мочалится. Поверхность коры покрывается крупными бугорками (пикнидами). Кора похожа на «гусиную кожу». Ветви быстро засыхают. Гриб, вызывающий болезнь, начинает развиваться только на участках поврежденной коры ослабленных деревьев.

Черный рак и цитоспороз яблони:

1 — проявление черного рака на ветви и на листе; 2 — цитоспороз на ветви; 3 — пикниды и споры возбудителя черного рака (а) и цитоспороза (6)

Меры защиты те же, что и против поражения черным раком, только лечение ран целесообразно проводить в начальных фазах развития цитоспороза, пока гриб не проник в камбий и древесину.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Корневой рак — наиболее опасная болезнь саженцев плодовых культур, вызывается бактерией, которая поражает корни молодых деревьев и корневую шейку. Попадая в растительную ткань через ранки, бактерия своими выделениями стимулирует усиленное деление клеток, отчего на корнях и шейке образуются твердые деревянистые наросты различной величины.

Возбудитель легче заражает ослабленные деревья, а болезнь чаще развивается на почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией; кислая среда угнетает бактерии. Возбудитель сохраняется в почве несколько лет. Помимо плодовых корневой рак может поражать корневую систему свеклы, моркови, томата, розы, хризантемы и других культур. Пораженные раком саженцы плохо приживаются.

Меры защиты. Соблюдение севооборота в питомниках. Выбраковка саженцев, больных раком, особенно с наростами на корневой шейке.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Болезнь может встречаться на отдельных деревьях или в некоторых садах южных регионов. Проявляется неинфекционный хлороз в побелении или пожелтении листьев, чаще верхушечных, постепенно охватывая большинство листьев на дереве.

Причин неинфекционного хлороза несколько. 1. Недостаток в почве железа или высокое содержание в почве кальция, который связывает железо в трудноусваиваемые для корней соединения. При недостатке железа хлороз начинается с верхушечных листьев. 2. Недостаток азотного питания. При этом пожелтение начинается с листьев у основания побега. 3. Недостаток магния или марганца в почве. 4. Дефицит серы в почве. 5.

Недостаточное обеспечение корневой системы свободным кислородом. Это случается на сильно уплотненных или заплывающих почвах и при близком залегании фунтовых вод.

При устранении причин, вызывающих хлороз, растения выздоравливают. Перед закладкой плодового сада необходимо провести химический анализ почвы. Хорошими индикаторами на хлороз являются некоторые древесные и травянистые растения: клен, акация, шиповник, вьюнок полевой.

Источник: Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: учеб. пособие для нач. проф. образования / В. В. Гриценко, Ю. М.Стройков, Н. Н.Третьяков; под ред. Ю. М.Стройко ва. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с.

Источник